■前言

柔软的力量

“天下之至柔,驰骋天下之至坚”。水至柔,却能蚀刻坚岩、涵容万物,展现历经波折后独有的沉默与包容。棉花,如云如絮,却并非无依,以最温暖的纤维使我们的身躯免于寒冷。在葛震的作品中,水或棉花都有着独特的形态,配合斑驳的色彩,呈现一种强烈的情感,使观者不由得被“柔软”中所蕴含的强大的向上的生命力所包裹。

此次展出的,便是这些充满生命力的作品。展览分为两个单元,共展出艺术家葛震近年来创作的油画作品60幅。

展览第一单元为“棉花”系列,其创作源于作者的一次偶然经历。棉花没有漂亮的色彩,暗淡粗糙外壳包裹下的是一颗无比柔软的白色棉心,虽然和其他植物一起生长着,却肆意地充盈着自己,有着一种特有的怒放的生命力。当作者偶然遇见并情不自禁地抚摸它们时,感触到些许温存的柔情。这瞬间触动了作者的心弦,自此便开启了对“棉花”主题的探索,最终凝结成“棉花”系列的创作。自一枝一果到无边无际,棉花在作者作品中释放着生命的诗意。

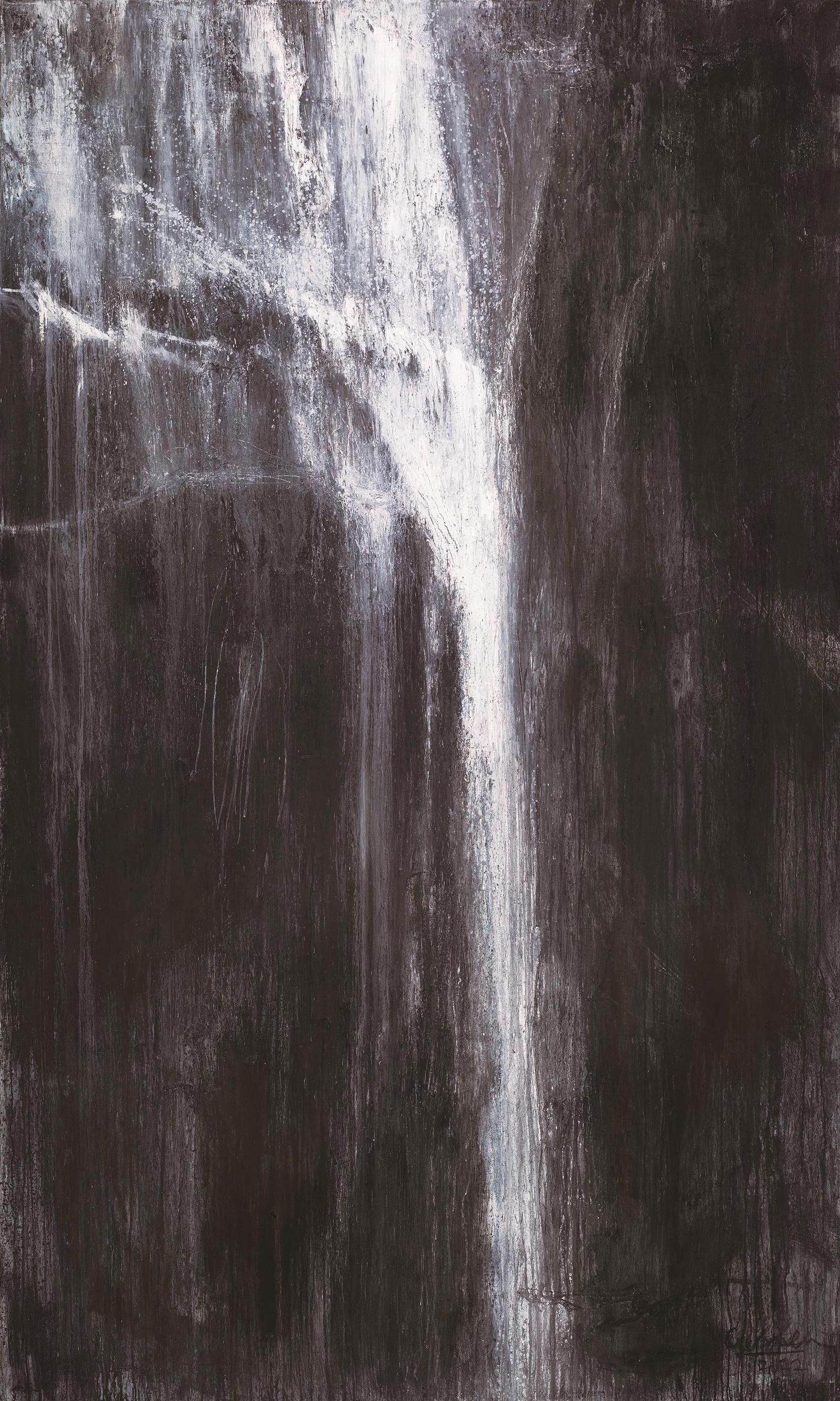

第二单元为“水”系列。水,在自然界中千变万化,在作者的创作中亦是如此。可以以具象形态呈现,充满奔腾而下的力量感和不止不息的生命力,仿佛一场盛大的奇观。但更多是虚态的、趋近抽象的表达,它们可能是画布上晕染开的朦胧色块,也可能是线条交织出的流动轨迹,呈现出一种“像与非像”的不确定性与模糊感。这种看似模糊的表达,恰恰是作者对水的独特诠释,水本就无常形、无常态,它随容器而变,随环境而化,却始终保有滋养生命、承载万物的核心特质。作者正是借由这种“去具象化”的手法,剥离表象的束缚,让作品更贴近事物最本真的内核,也让观者在流动的视觉语言中,感知生命本源的多元与深邃。

葛震作品意象式的不落言筌、逸笔草草,构图与色彩间所透露出的空灵、冷逸,体现了江南文人的个性与雅趣。通过颜色和造型美学,他将情感渗透到棉花、水这些对象物上,展现的不仅是描绘对象所传递的包容一切的柔软力量,更是生命行旅中经历的所有纯真、美好和期待。

让我们一起走进葛震的艺术世界,通过作品去感受内心柔软的地方,在现实的世界中重新学会被柔软打动。

六朝博物馆

流水与生花

□余光照

人类的生命经验是一连串精神与物质的交缠互联,宛如DNA螺旋般地进行结构性的保存与传递。艺术创作可谓是人类有感而发的最恒久的生命活动,赋予形制,重塑物质,沟通天人。真心实感的创作来源无他,落地生根而身体力行,流水不居而妙笔生花。

葛震的艺术创作一向不从流俗,叩问生命,真实而真诚。关于棉花以及水的两个油画系列作品展现了当代中国生命个体的精神风貌,也呼应或昭示了中原大地一以贯之的地气文脉与前行迈进的扭转乾坤。

“棉花”系列始自2015年,直到2018年,采风于南京市郊艺术家工作室所在地,原为死火山的方山一处小棉田。艺术家自述:“种棉花的这个人特别像我们在方山的艺术家。种这么小的一片棉花,采摘完了以后,顶多能给自己做床棉被,但是他为什么要种呢?农夫可能会比较物质化一点,艺术家比较精神化一些,但大家都靠双手去播种、去收获。我时常感觉自己也是个农夫,只是我是用我的画笔来培育棉花。”

这片画笔培育出来的棉花,清简粗粝,棉花坚硬的外壳,也就是棉铃,裹挟着棉絮,而棉絮作为棉花种子长出的纤维,并不喧宾夺主,在色调凝练、势能激扬的尺幅方寸间仿佛晨星点点。艺术家把油画的媒体属性与物质性掌握得炉火纯青,却打破文艺复兴以降的透视与敷涂的逼真写实套路,找到内在现实的当代性表达,自成一格,妙笔生花且升华。

艺术家近期作品的一个系列则专注于关于水的冥思。一方水土,生养万物。播种之后便是灌溉,流动不居的水体顺势而为,应时而变,可为雨露,可为溪涧,可为江河,可为冰,可为汽,可为笔。

笔即为活水,即为艺术家的心。我们看到艺术家在一片片流水柔溢的画布上敞开虚实变幻的铺陈与辨证,比花草更趋近心灵的无象无形,厚重黏滞的油彩透过艺术家的手笔转而轻盈灵动,刚柔并济,韧劲源源,此起彼伏,气象万千。

两个系列合并而观之,越过媒介的物质特性,一个独立的艺术人格与风格沛然勃兴。或许东方,或许南方,当一个艺术家真切感知当下时空的真实时,我们也乘着艺术家的作品越过了众声喧哗与信息茧房,重新感受到生而为人的脆弱与力量、播种与收获、有待与无常、沧桑与寂寥。

正所谓:“六陵风雨大江东,英雄几夜乾坤博。”