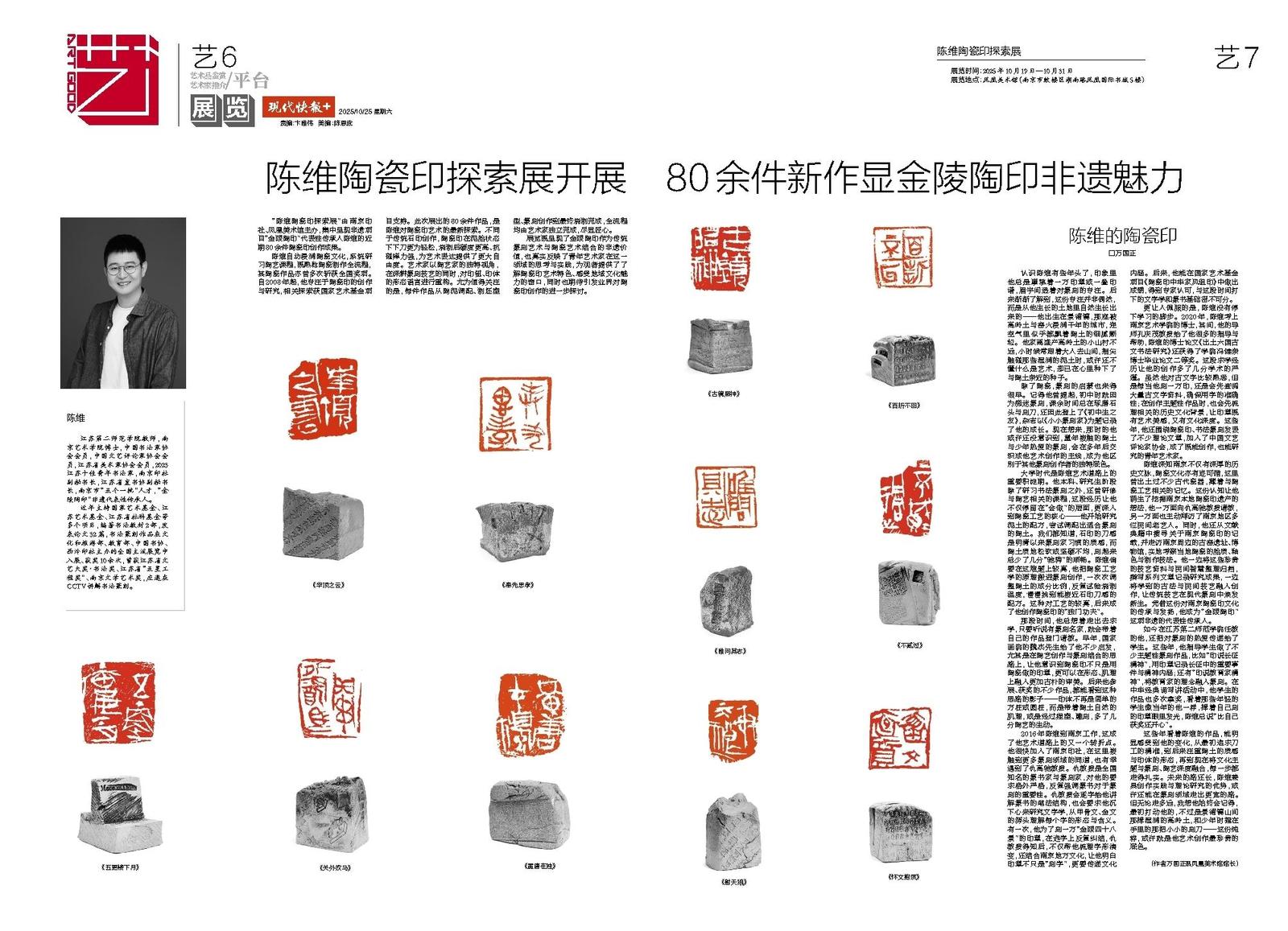

“陈维陶瓷印探索展”由南京印社、凤凰美术馆主办,集中呈现非遗项目“金陵陶印”代表性传承人陈维的近期80余件陶瓷印创作成果。

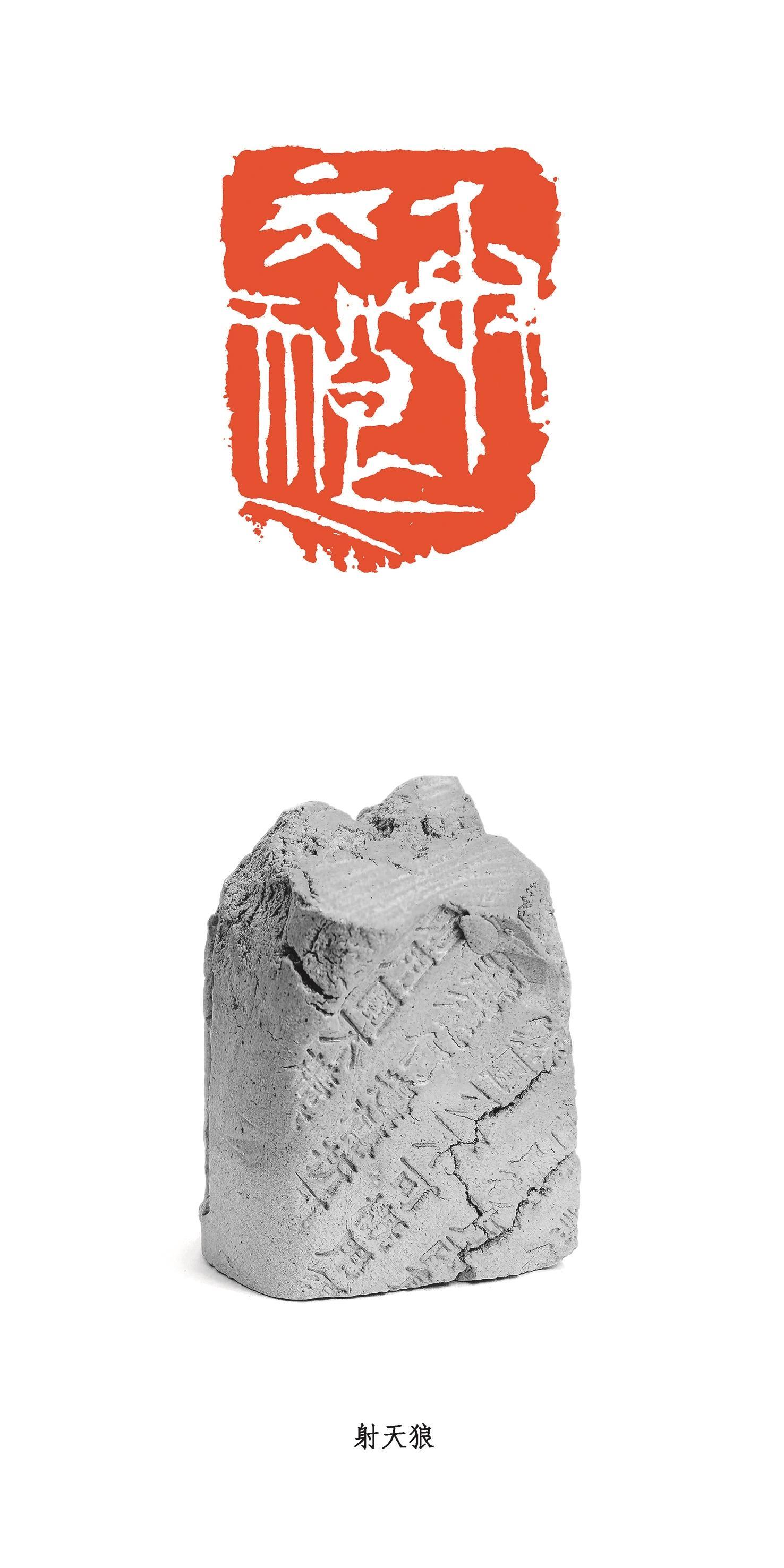

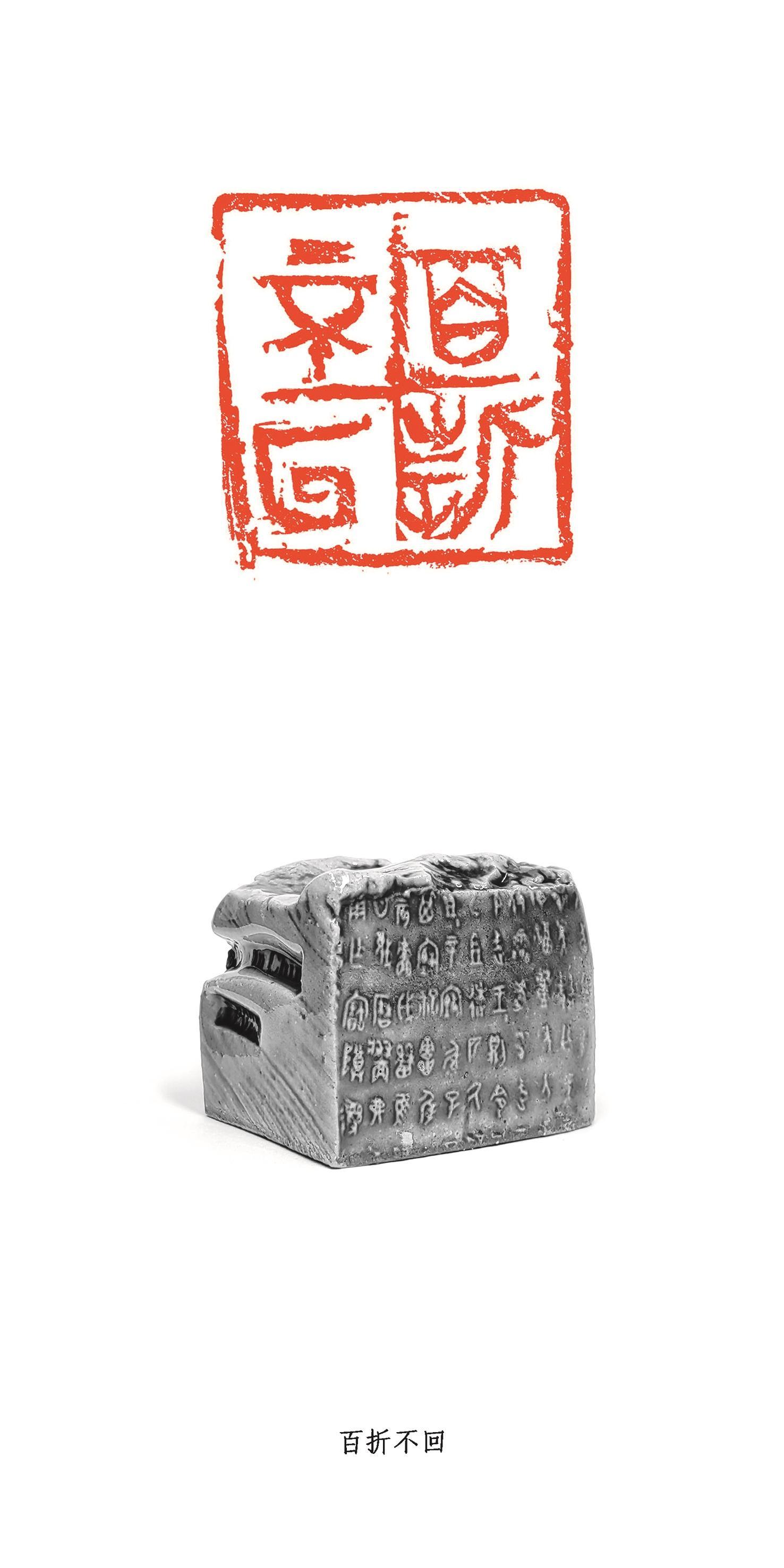

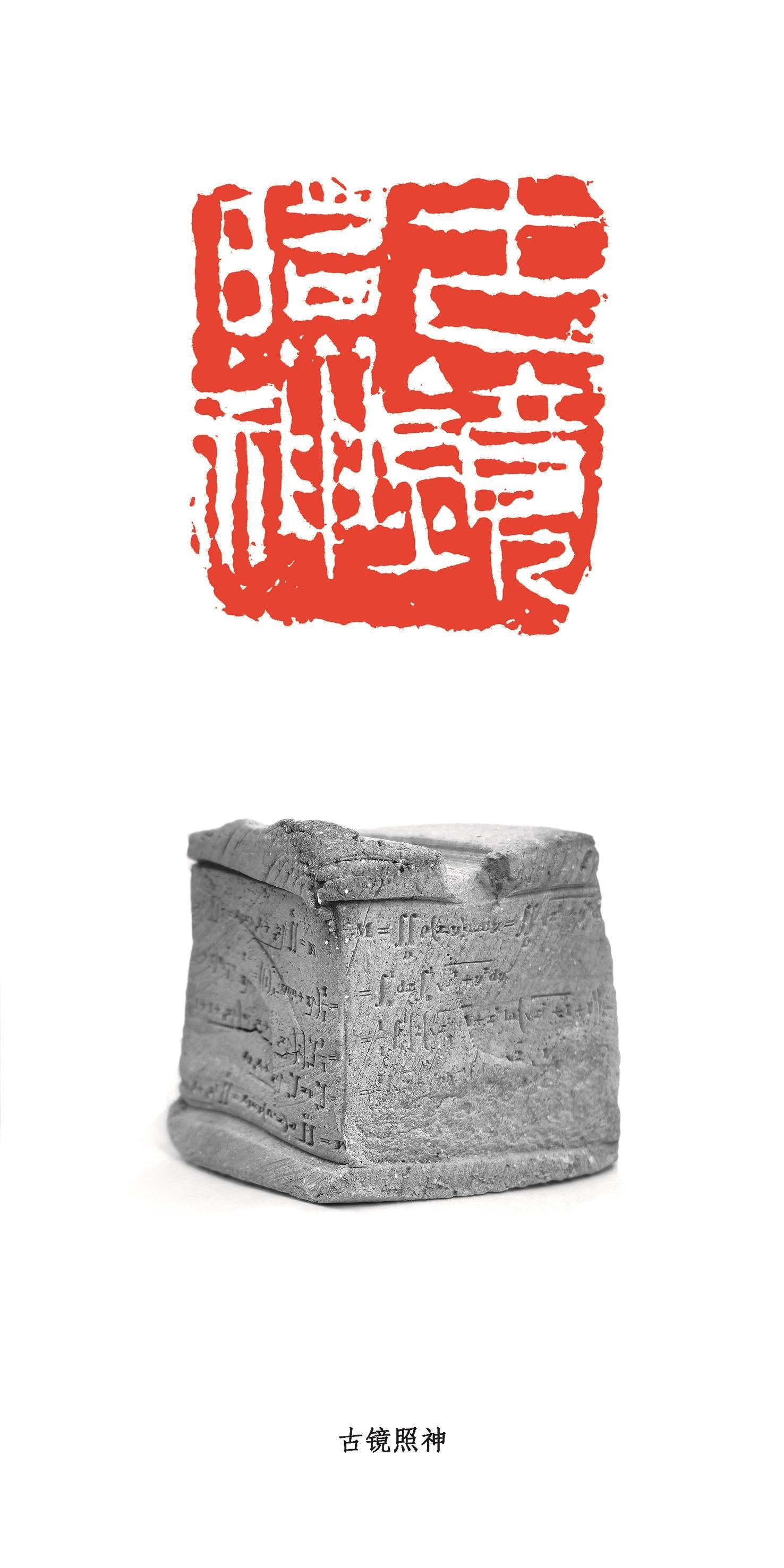

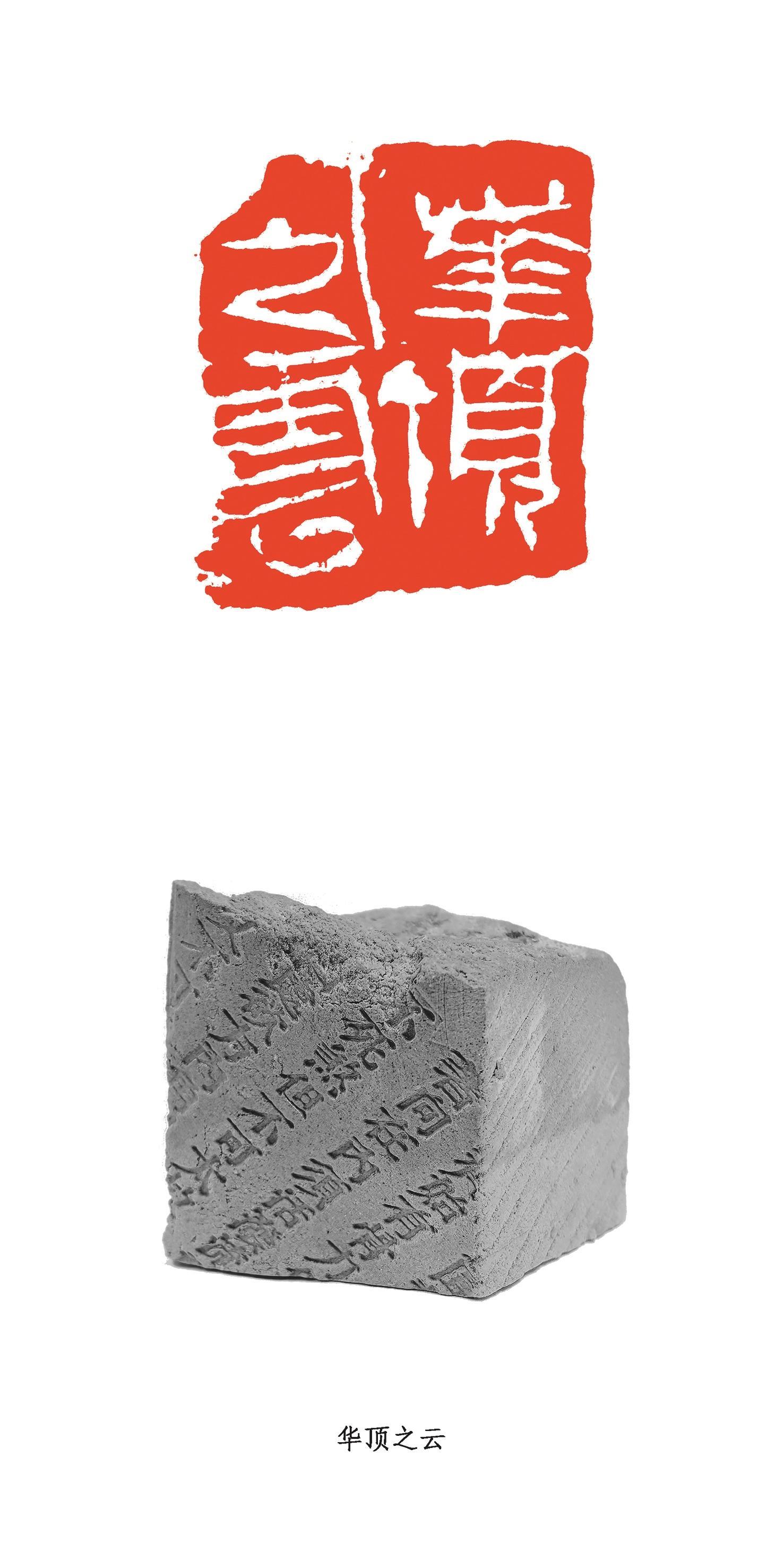

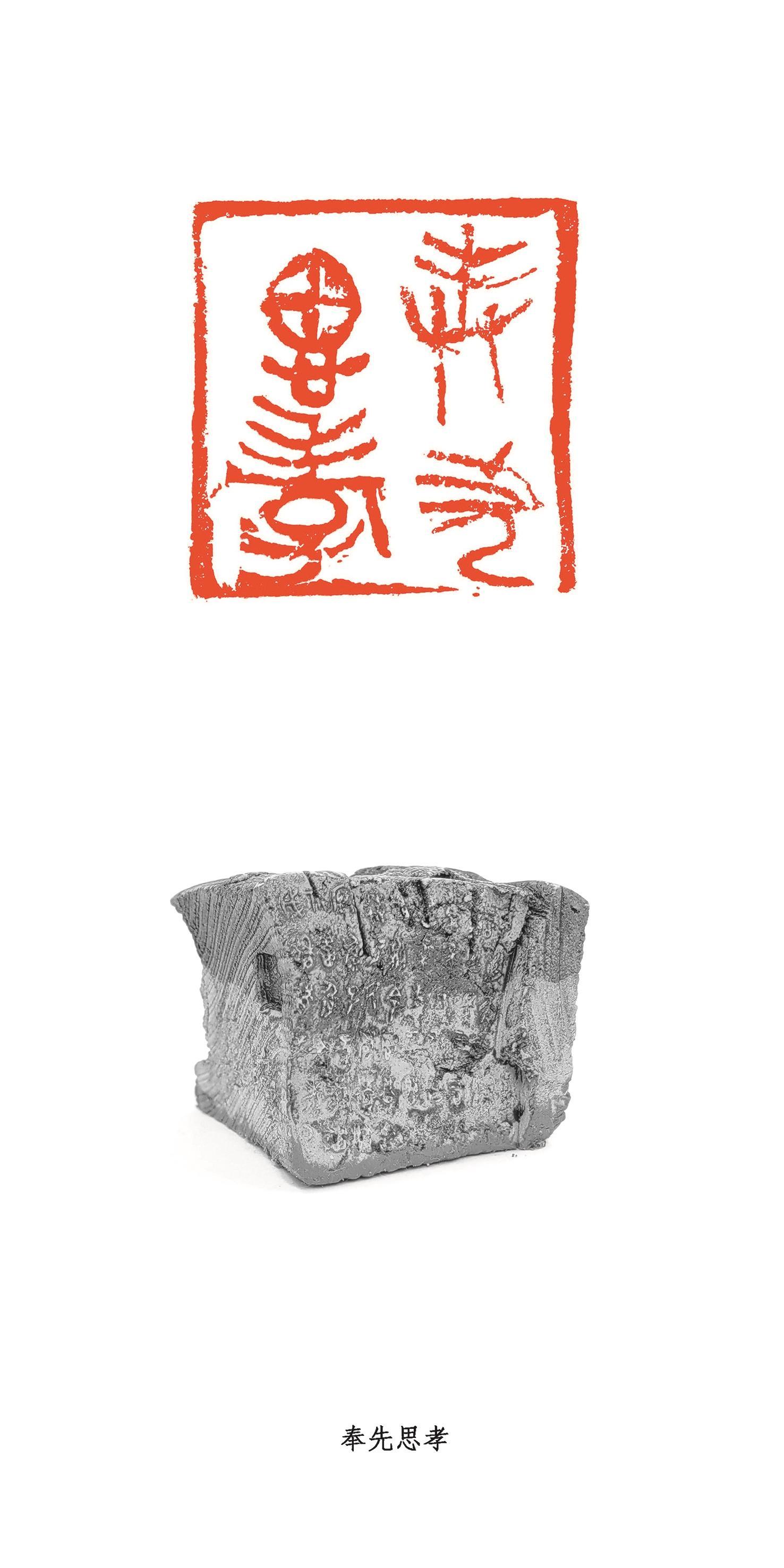

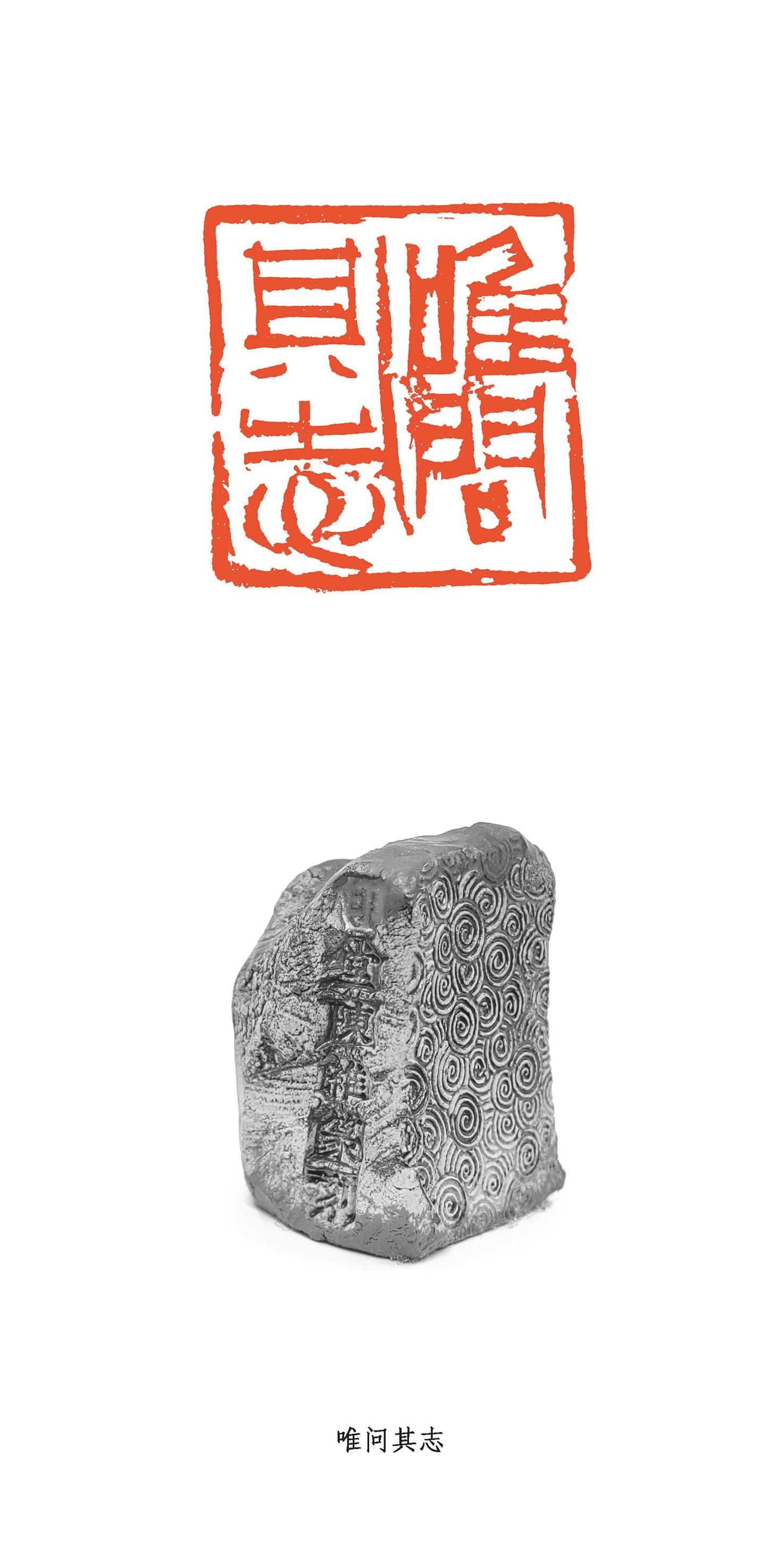

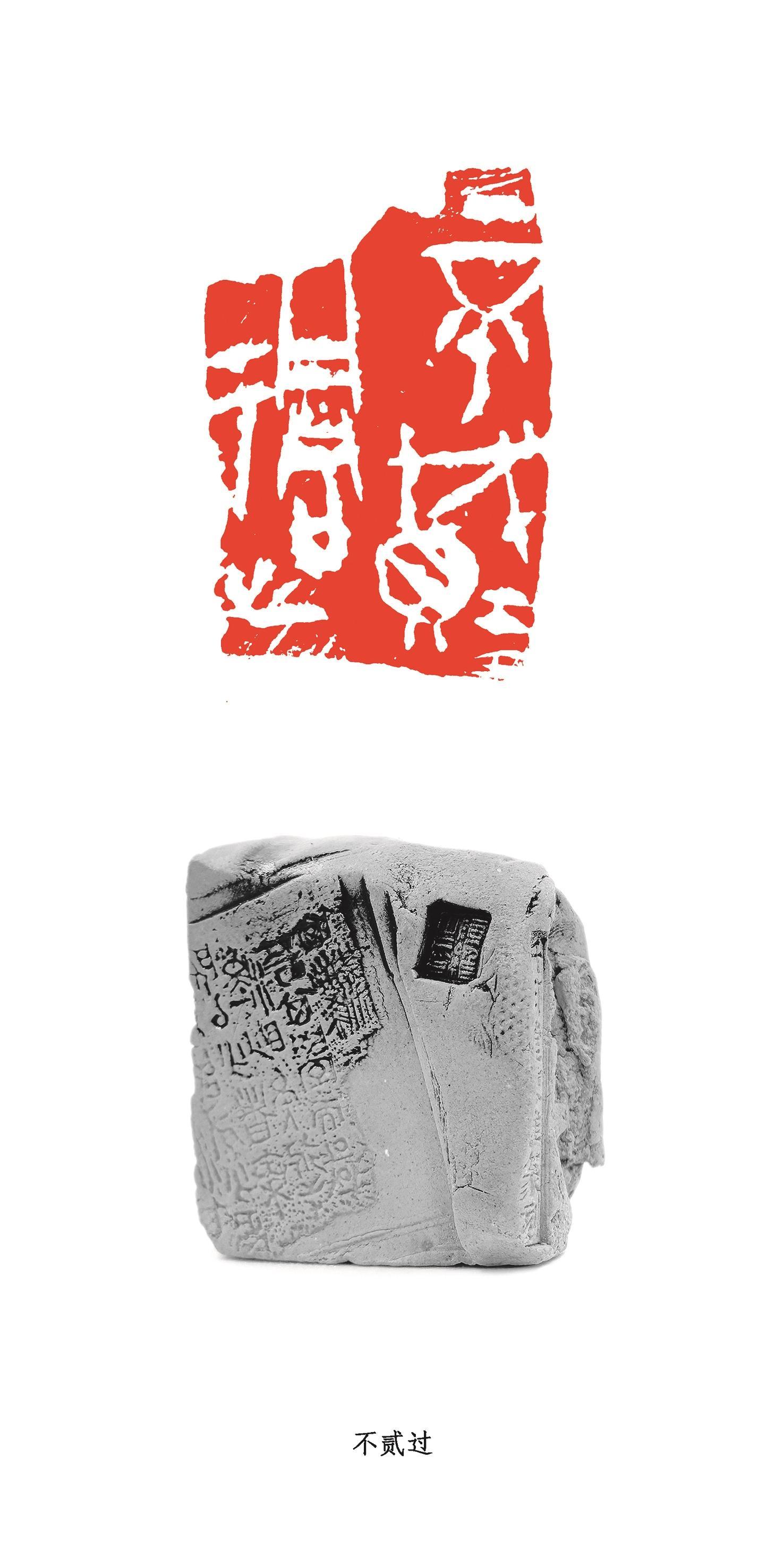

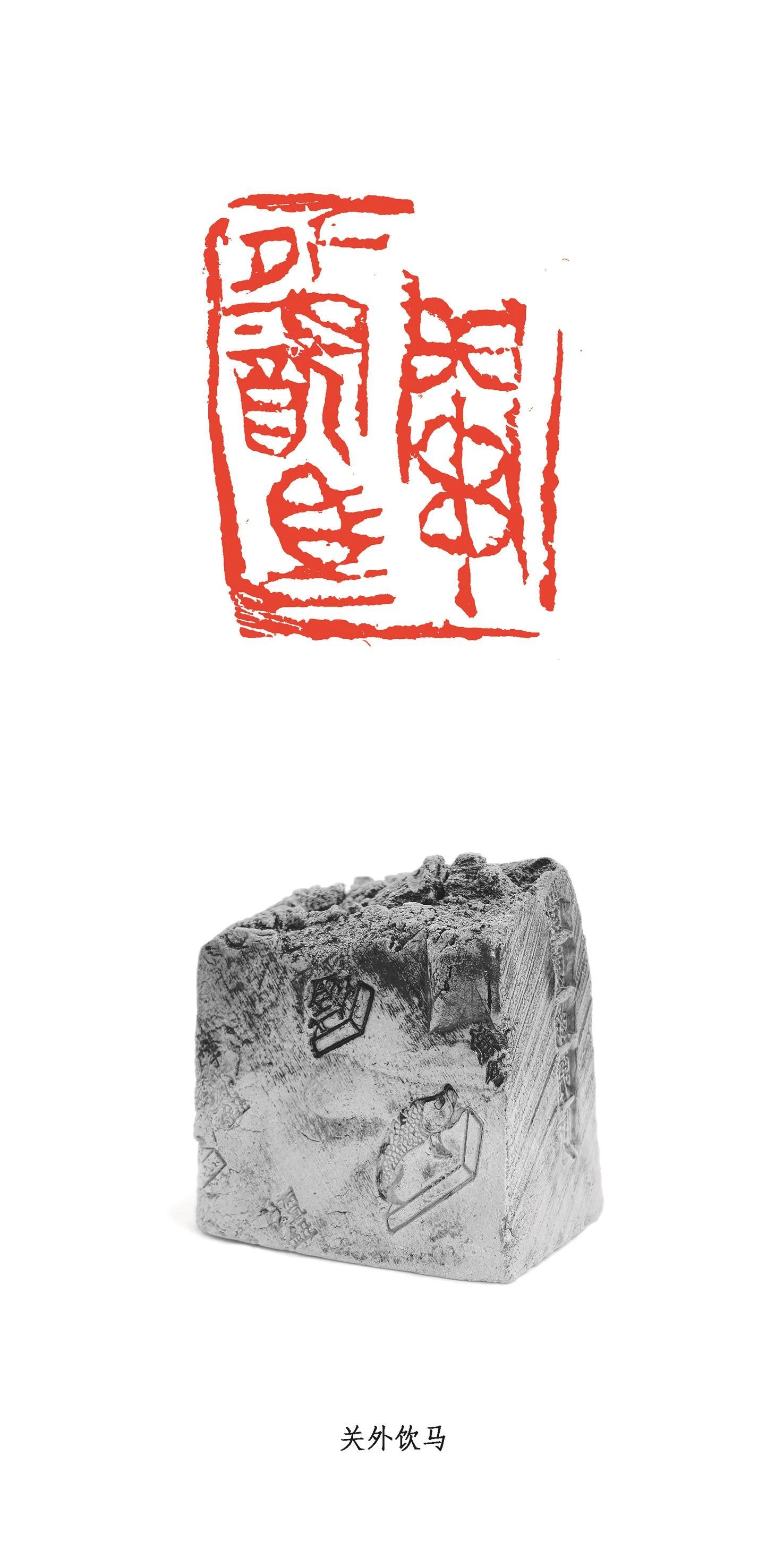

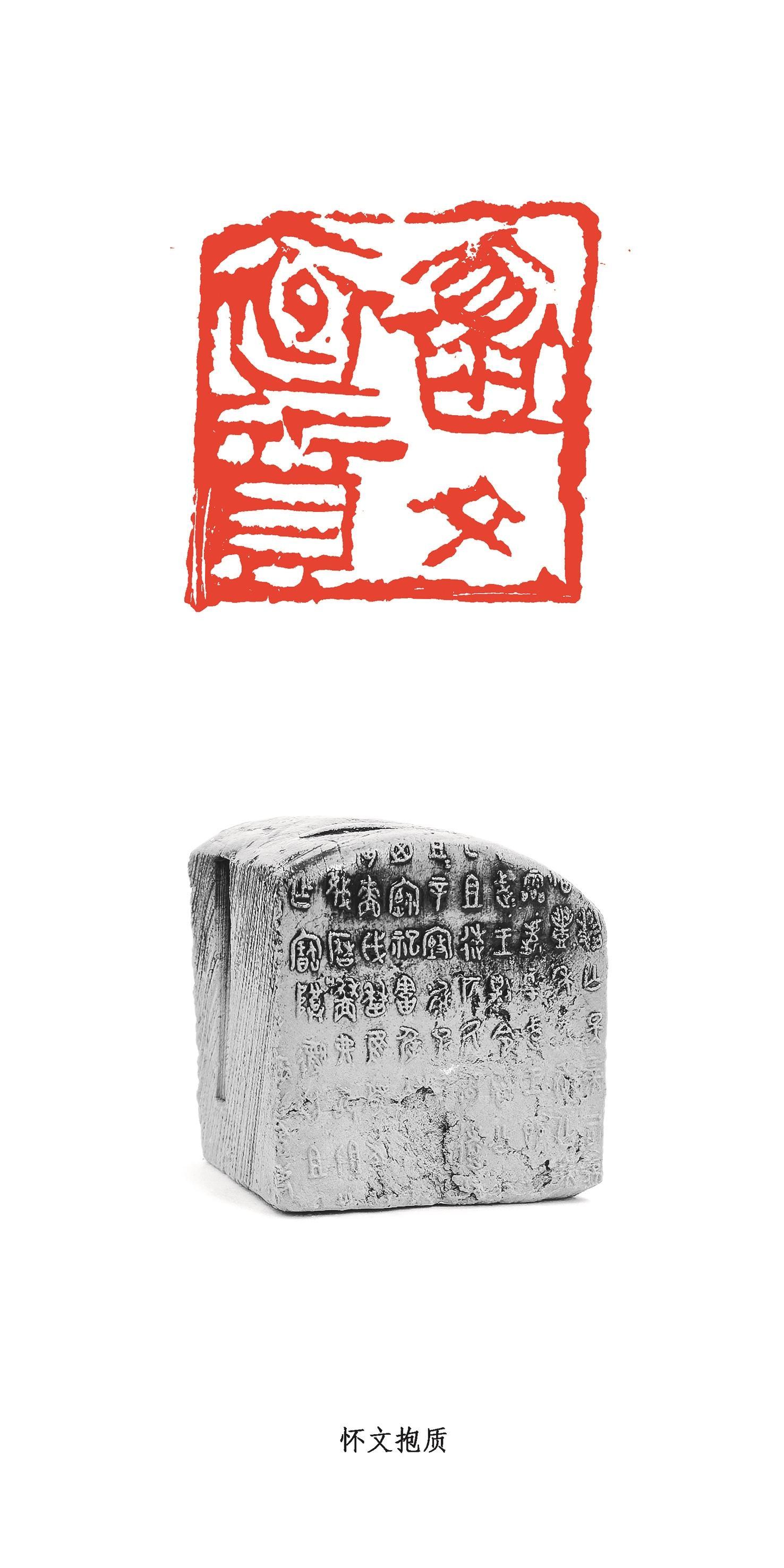

陈维自幼浸润陶瓷文化,系统研习陶艺课程,既熟稔陶瓷制作全流程,其陶瓷作品亦曾多次斩获全国奖项。自2008年起,他专注于陶瓷印的创作与研究,相关探索获国家艺术基金项目支持。此次展出的80余件作品,是陈维对陶瓷印艺术的最新探索。不同于传统石印创作,陶瓷印在泥胎状态下下刀更为轻松,烧制后硬度更高、抗碰摔力强,为艺术表达提供了更大自由度。艺术家以陶艺家的独特视角,在深耕篆刻技艺的同时,对印钮、印体的形态语言进行重构。尤为值得关注的是,每件作品从陶泥调配、制坯塑型、篆刻创作到最终烧制完成,全流程均由艺术家独立完成,尽显匠心。

展览既呈现了金陵陶印作为传统篆刻艺术与陶瓷艺术结合的非遗价值,也真实反映了青年艺术家在这一领域的思考与实践,为观者提供了了解陶瓷印艺术特色、感受地域文化魅力的窗口,同时也期待引发业界对陶瓷印创作的进一步探讨。

陈维的陶瓷印

□万国正

认识陈维有些年头了,印象里他总是摩挲着一方印章或一叠印谱,眉宇间透着对篆刻的专注。后来渐渐了解到,这份专注并非偶然,而是从他生长的土地里自然生长出来的——他出生在景德镇,那座被高岭土与窑火浸润千年的城市,连空气里似乎都飘着陶土的细腻颗粒。他家离盛产高岭土的小山村不远,小时候常跟着大人去山间,指尖触碰那些湿润的泥土时,或许还不懂什么是艺术,却已在心里种下了与陶土亲近的种子。

除了陶瓷,篆刻的启蒙也来得很早。记得他曾提起,初中时就因为痴迷篆刻,课余时间总在琢磨石头与刻刀,还因此登上了《初中生之友》,杂志以《小小篆刻家》为题记录了他的成长。现在想来,那时的他或许还没意识到,童年接触的陶土与少年热爱的篆刻,会在多年后交织成他艺术创作的主线,成为他区别于其他篆刻创作者的独特底色。

大学时代是陈维艺术道路上的重要积淀期。他本科、研究生阶段除了研习书法篆刻之外,还曾研修与陶艺相关的课程,这段经历让他不仅停留在“会做”的层面,更深入到陶瓷工艺的核心——他开始研究泥土的配方,尝试调配出适合篆刻的陶土。我们都知道,石印的刀感是明清以来篆刻家习惯的质感,而陶土质地松软或坚硬不均,刻起来总少了几分“驰骋”的顺畅。陈维偏要在这难题上较真,他把陶瓷工艺学的原理搬进篆刻创作,一次次调整陶土的成分比例,反复试验烧制温度,慢慢找到能接近石印刀感的配方。这种对工艺的较真,后来成了他创作陶瓷印的“独门功夫”。

那段时间,他总想着走出去求学,只要听说有篆刻名家,就会带着自己的作品登门请教。早年,国家画院的魏杰先生给了他不少启发,尤其是在陶艺创作与篆刻结合的思路上,让他意识到陶瓷印不只是用陶瓷做的印章,更可以在形态、肌理上融入更加古朴的审美。后来他参展、获奖的不少作品,都能看到这种思路的影子——印体不再是简单的方柱或圆柱,而是带着陶土自然的肌理,或是经过捏塑、雕刻,多了几分陶艺的生动。

2016年陈维到南京工作,这成了他艺术道路上的又一个转折点。他很快加入了南京印社,在这里接触到更多篆刻领域的同道,也有幸遇到了仇高驰教授。仇教授是全国知名的篆书家与篆刻家,对他的要求格外严格,反复强调篆书对于篆刻的重要性。仇教授会逐字给他讲解篆书的笔法结构,也会要求他沉下心来研究文字学,从甲骨文、金文的源头理解每个字的形态与含义。有一次,他为了刻一方“金陵四十八景”的印章,在选字上反复纠结,仇教授得知后,不仅帮他梳理字形演变,还结合南京地方文化,让他明白印章不只是“刻字”,更要传递文化内涵。后来,他能在国家艺术基金项目《陶瓷印中华家风组印》中做出成绩,得到专家认可,与这段时间打下的文字学和篆书基础密不可分。

更让人佩服的是,陈维没有停下学习的脚步。2020年,陈维考上南京艺术学院的博士,其间,他的导师孔庆茂教授给了他很多的指导与帮助,陈维的博士论文《出土六国古文书法研究》还获得了学院冯健亲博士毕业论文二等奖。这段求学经历让他的创作多了几分学术的严谨。虽然他对古文字比较熟悉,但是每当他刻一方印,还是会先查阅大量古文字资料,确保用字的准确性;在创作主题性作品时,也会先梳理相关的历史文化背景,让印章既有艺术美感,又有文化深度。这些年,他还围绕陶瓷印、书法篆刻发表了不少理论文章,加入了中国文艺评论家协会,成了既能创作,也能研究的青年艺术家。

陈维深知南京不仅有深厚的历史文脉,陶瓷文化亦有迹可循,这里曾出土过不少古代瓷器,藏着与陶瓷工艺相关的记忆。这份认知让他萌生了挖掘南京本地陶瓷印遗产的想法,他一方面向仇高驰教授请教,另一方面也主动拜访了南京地区多位民间老艺人。同时,他还从文献典籍中搜寻关于南京陶瓷印的记载,并走访南京周边的古窑遗址、博物馆,实地考察当地陶瓷的胎质、釉色与制作技法。他一边将这些珍贵的技艺资料与民间智慧整理归档,撰写系列文章记录研究成果,一边将学到的古法与民间技艺融入创作,让传统技艺在现代篆刻中焕发新生。凭借这份对南京陶瓷印文化的传承与发扬,他成为“金陵陶印”这项非遗的代表性传承人。

如今在江苏第二师范学院任教的他,还把对篆刻的热爱传递给了学生。这些年,他指导学生做了不少主题性篆刻作品,比如“印说长征精神”,用印章记录长征中的重要事件与精神内涵;还有“印说教育家精神”,将教育家的理念融入篆刻。在中华经典诵写讲活动中,他学生的作品也多次拿奖,看着那些年轻的学生像当年的他一样,捧着自己刻的印章眼里发光,陈维总说“比自己获奖还开心”。

这些年看着陈维的作品,能明显感受到他的变化,从最初追求刀工的精准,到后来注重陶土的质感与印体的形态,再到现在将文化主题与篆刻、陶艺深度融合,每一步都走得扎实。未来的路还长,陈维兼具创作实践与理论研究的优势,或许还能在篆刻领域走出更宽的路。但无论走多远,我想他始终会记得,最初打动他的,不过是景德镇山间那捧湿润的高岭土,和少年时握在手里的那把小小的刻刀——这份纯粹,或许就是他艺术创作最珍贵的底色。

(作者万国正系凤凰美术馆馆长)