□萧平

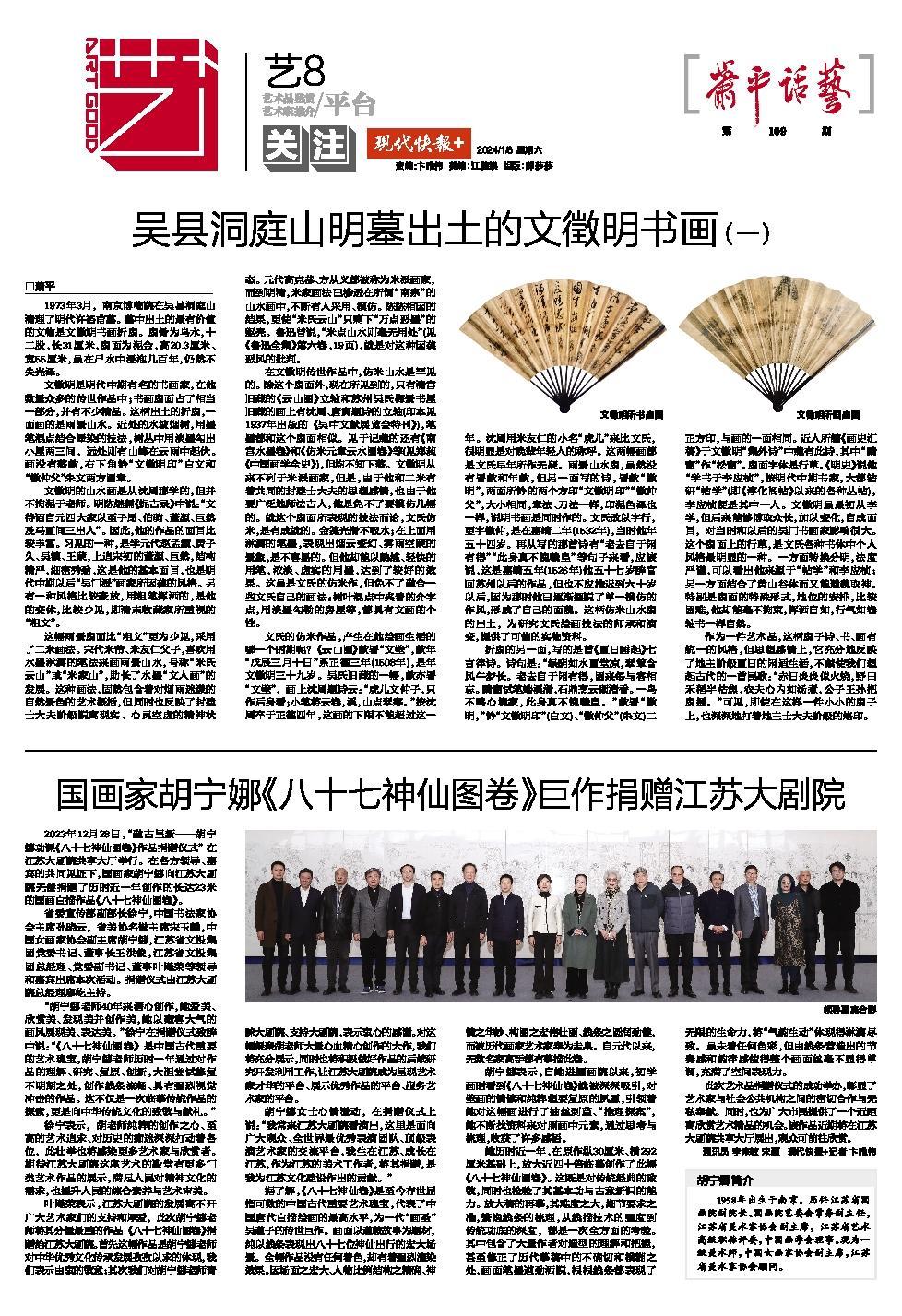

1973年3月,南京博物院在吴县洞庭山清理了明代许裕甫墓。墓中出土的最有价值的文物是文徵明书画折扇。扇骨为乌木,十二股,长31厘米,扇面为泥金,高20.3厘米、宽55厘米,虽在尸水中浸泡几百年,仍然不失光泽。

文徵明是明代中期有名的书画家,在他数量众多的传世作品中;书画扇面占了相当一部分,并有不少精品。这柄出土的折扇,一面画的是雨景山水。近处的水坡烟树,用墨笔混点结合晕染的技法,树丛中用淡墨勾出小屋两三间,远处则有山峰在云雨中起伏。画没有落款,右下角钤“文徵明印”白文和“徵仲父”朱文两方图章。

文徵明的山水画是从沈周那学的,但并不拘泥于老师。明陈继儒《妮古录》中说:“文待诏自元四大家以至子昂、伯驹、董源、巨然及马夏间三出入”。因此,他的作品的面目比较丰富。习见的一种,是学元代赵孟頫、黄子久、吴镇、王蒙,上追宋初的董源、巨然,结构精严,细密秀劲,这是他的基本面目,也是明代中期以后“吴门派”画家所因袭的风格。另有一种风格比较豪放,用粗笔挥洒的,是他的变体,比较少见,即清末收藏家所重视的“粗文”。

这幅雨景扇面比“粗文”更为少见,采用了二米画法。宋代米芾、米友仁父子,喜欢用水墨淋漓的笔法来画雨景山水,号称“米氏云山”或“米家山”,助长了水墨“文人画”的发展。这种画法,固然包含着对烟雨迷漾的自然景色的艺术概括,但同时也反映了封建士大夫阶级脱离现实、心灵空虚的精神状态。元代高克恭、方从义都被称为米派画家,而到明清,米家画法已渗透在所谓“南宗”的山水画中,不断有人采用、模仿。陈陈相因的结果,更使“米氏云山”只剩下“万点恶墨”的躯壳。鲁迅曾说,“米点山水则毫无用处”(见《鲁迅全集》第六卷,19页),就是对这种因袭恶风的批判。

在文徵明传世作品中,仿米山水是罕见的。除这个扇面外,现在所见到的,只有清宫旧藏的《云山图》立轴和苏州吴氏梅景书屋旧藏的画上有沈周、唐寅题诗的立轴(印本见1937年出版的《吴中文献展览会特刊》),笔墨都和这个扇面相似。见于记载的还有《南宫水墨卷》和《仿米元章云水图卷》等(见郑昶《中国画学全史》),但均不知下落。文徵明从来不列于米派画家,但是,由于他和二米有着共同的封建士大夫的思想感情,也由于他要广泛地师法古人,他是免不了要模仿几幅的。就这个扇面所表现的技法而论,文氏仿米,是有成就的。金笺光滑不吸水;在上面用淋漓的笔墨,表现出烟云变幻、雾雨空蒙的景象,是不容易的。但他却能以熟练、轻快的用笔,浓淡、虚实的用墨,达到了较好的效果。这虽是文氏的仿米作,但免不了融合一些文氏自己的画法:树叶混点中夹着的介字点,用淡墨勾勒的房屋等,都具有文画的个性。

文氏的仿米作品,产生在他绘画生活的哪一个时期呢?《云山图》款署“文壁”,款年“戊辰三月十日”系正德三年(1508年),是年文徵明三十九岁。吴氏旧藏的一幅,款亦署“文壁”,画上沈周题诗云:“虎儿文仲子,只作后身看;小笔将云卷,溪,山点翠寒。”按沈周卒于正德四年,这画的下限不能超过这一年。沈周用米友仁的小名“虎儿”来比文氏,很明显是对晚辈年轻人的称呼。这两幅画都是文氏早年所作无疑。雨景山水扇,虽然没有署款和年款,但另一面写的诗,署款“徵明”,两面所钤的两个方印“文徵明印”“徵仲父”,大小相同,章法、刀法一样,印泥色泽也一样,说明书画是同时作的。文氏改以字行,更字徵仲,是在嘉靖二年(1532年),当时他年五十四岁。再从写的那首诗有“老去自于闲有得”“此身真不愧羲皇”等句子来看,应该说,这是嘉靖五年(1526年)他五十七岁辞官回苏州以后的作品,但也不应推迟到六十岁以后,因为那时他已逐渐摆脱了单一模仿的作风,形成了自己的面貌。这柄仿米山水扇的出土,为研究文氏绘画技法的师承和演变,提供了可信的实物资料。

折扇的另一面,写的是首《夏日睡起》七言律诗。诗句是:“绿阴如水夏堂凉,翠簟含风午梦长。老去自于闲有得,困来每与客相忘。晴窗试笔端溪滑,石鼎烹云顾渚香。一鸟不鸣心境寂,此身真不愧羲皇。”款署“徵明,”钤“文徵明印”(白文)、“徵仲父”(朱文)二正方印,与画的一面相同。近人所编《画史汇稿》于文徵明“集外诗”中载有此诗,其中“晴窗”作“松窗”。扇面字体是行草。《明史》说他“学书于李应桢”,按明代中期书家,大都钻研“帖学”(即《淳化阁帖》以来的各种丛帖),李应桢便是其中一人。文徵明虽最初从李学,但后来能够博取众长,加以变化,自成面目,对当时和以后的吴门书画家影响很大。这个扇面上的行草,是文氏各种书体中个人风格最明显的一种。一方面转换分明,法度严谨,可以看出他来源于“帖学”和李应桢;另一方面结合了黄山谷体而又能遗貌取神。特别是扇面的特殊形式,地位的安排,比较困难,他却能毫不拘束,挥洒自如,行气如卷轴书一样自然。

作为一件艺术品,这柄扇子诗、书、画有统一的风格,但思想感情上,它充分地反映了地主阶级夏日的闲适生活,不禁使我们想起古代的一首民歌:“赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦,农夫心内如汤煮,公子王孙把扇摇。”可见,即使在这样一件小小的扇子上,也深深地打着地主士大夫阶级的烙印。