冬月将尽,龙年在望。有仪式感地检阅这一年读过的书,是三九时节最温暖的事情之一。

目光所及,手指可触,细细回味那些在我们心灵上打下烙印的书籍,周围仿佛有芬芳环绕。

一个人的阅读是有限的,一个团队的阅读也是有限的,当这些有限被传递、被感知,就成了无限。

2023年,感谢有书相伴,连接起了读品周刊和无数素不相识的读者。

有太多好书值得推荐,有太多闪光的文字和思想值得被一而再,再而三地传递和感知。篇幅所限,仅分享十本。

这十本书,不一定是得过大奖的,也不一定是市场上卖得最好的,推荐的唯一标准就是推荐人觉得“好看”。“好看”是软性的,它代表着读者极为个性化的审美理念和阅读体验,与此同时,它又链接着来自客观世界对于这一年林林总总的书籍的判断和反馈。一本书的被看见,是无数元素叠加的结果。它所拥有的信息,远远超过文字和纸张本身。

十本书,是全部。十本书,是沧海一粟。

2024年,期待每一个被好书点亮的共读之日。

现代快报+记者 白雁

把每一天过到最好

荐书人:王凡

《一百年,许多人,许多事》出版时,杨苡先生还健在。2023年1月27日,先生离世的消息传来,享年104岁。一盏文学明灯,化作天空中永恒的星。

杨苡先生是“五四”运动的同龄人,是自西南联大迈向广阔生活的进步学子,是首创“呼啸山庄”这一译名并使该译本成为经典的重要翻译家……这本书是杨苡先生的自传,但同时她又以自己的方式,为许多在她生命中出现的人做传,父亲、母亲、娘、大公主、二姐、哥、吾姐、姨太太们……让她念念不忘的,始终是一个个普通人的境遇。杨苡先生的讲述充满着由场景式记忆带来的大量鲜活的细节,真真切切,让人感佩。

那些在中国文学史上闪闪发光的名人在她的讲述里也充满日常、琐细和趣味。比如大作家沈从文,她对这位恩师最清晰的记忆是他在众人面前讲话时破了的棉袄袖子里掉出棉絮的画面,又比如大教授吴宓,她印象最深的是他登门搜书时一脸的怒气……就像杨苡先生始终自认为是个平凡的民间老妪,不是什么名人一样,她讲述的也是自己作为普通人的那一面,是她的“日子”。

余斌在《书成漫记》中写了这样一个细节,杨苡先生不止一次问他:“你说出这么一本书值不值?”她觉得念叨的都是些琐碎的旧事,谁爱听一个老人的絮叨?事实上,就是这些絮叨,为遥远的过去提供了丰盈的细节,因而极具力量,让读者感受到“命运”,也感受到了有温度的历史。这正是余斌所希望的,通过细节引领读者进入对过去时代的某种“沉浸式”体验。先生讲述的是私人化的对人与事的忆念与情感,留给后人的却是一份珍贵的史料。如书封上囊括的:时代不是她的人生背景,她的人生就是时代本身。

读着书,脑海中浮现出纪录片《九零后》里的一个画面,杨苡先生在家中听英文老歌《当我们年轻时》,悠然自得,她说:“Make the most of every day(把每一天过到最好)。”

先生仿佛并未走远。

我明白你的苦恼,也明白你的茫然

荐书人:张垚仟

《终了之前》是阿根廷作家萨瓦托在2009年出版的一部回忆录。萨瓦托于1911年出生于阿根廷布宜诺斯艾利斯省,并在拉普拉塔大学取得物理学博士学位。后于1945年放弃物理学的研究转而投身文学创作,其最为知名的长篇小说《隧道》受到法国作家加缪的极力赞赏,也让他成为享誉世界的知名作家。

萨瓦托并没有将个人的经历和命运作为这本回忆录的核心,如他自己所说,他的这本回忆录是为了写给“那些迷失方向的青年男女”,给他们提供一些精神上的“浮木”。在“第一部分:最初的时光和重大的决定”中,萨瓦托精炼地概括了自己的一生,追忆那些熠熠生辉的成就和最具转折意味的时刻。其中最重要的部分是萨瓦托如何听从内心的声音,放弃物理学家这一身份及其附带的安稳的职业生涯,毅然走向文学创作的道路——“命运总能让我们成为我们应当成为的那种人”。这部分充满真挚的剖白和内省,让读者领略到这位老人在暮色将尽时的无悔和坦然。在第二和第三部分,作者由己及人,由小我及大我,聚焦“人的境况”,其中蕴含着对普罗大众的关怀,有对不公的批判、战争的谴责和贪腐的鞭挞,还有对生态环境的关切和动物权利的关注。

读完这本回忆录,我的眼前浮现了这样一位顽强的老人形象:经历了半生的痛苦后,他依然有足够的力量以“失败者”的姿态在绝望中坚持希望;他感同身受年轻人的苦恼和焦虑,并鼓励年轻人建立起属于自己的精神高地——“我明白你的苦恼,也明白你的茫然,因为你生活在这样一个虽然高墙已倒塌,可新的地平线仍然遥不可及的世界里。”然而,“人类最崇高的地方就在于那种在废墟中起新楼的精神,人们不知疲惫地支撑着它,使它不断在撕裂和美丽之间摇摆。”

这片广袤的领域并不为人熟知

荐书人:姜斯佳

这是我读过之后不断向周围朋友们推荐的一本书。《盐镇》以年龄为降序,描绘了四川一个边地小镇的女性群像。十二位女性,从九十岁开“猫儿店”的陈婆婆,常年被家暴却选择复婚的媒婆王大孃,到浑浑噩噩、人生高开低走的黄茜,辍学混迹KTV的十七岁幺妹黄欣怡,顺着她们的人生轨迹,好像可以看到这座小镇几十年的历史变迁。一切好像在向前发展,但看到黄欣怡和陈婆婆捡起同样的“生意”,又让人觉得一切是个轮回,根底里都没变。好在也有童慧、李红梅这样在边缘倔强地按自己的方式生存的例子,有梁晓清这样自发觉醒的女性在书中留下一线希望。

一位朋友读过《盐镇》后感叹“中国现在还有这样的地方啊”,事实上,除了北京、上海这样的一线大都市,中国还有四万多个乡镇,这片广袤的领域并不为人熟知,当地人的生活方式往往也不同于我们的常识和经验。一方面,我被盐镇这些女性的彪悍和生命力震撼,她们在梦中都在与恶鬼、毒蛇搏斗,在恶劣的环境中从犄角旮旯找到方法,顽强地养活自己和全家人;另一方面,她们面对男性时又普遍如此脆弱和逆来顺受,二者之间的矛盾、复杂和张力,绝非几句话、几个概念就能简单囊括,让我更进一步反省自己看待世界的方式。

作者易小荷是在深度报道方面耕耘多年的调查记者,擅长在平凡生活中提炼意味深长的细节,打捞震撼人心的时刻。从目录就可以看出来:《被弹起,也被掸落》《有谁在釜溪河看见过鲑鱼》《白鹭飞走了》《到河的对岸去》,这些带有文学色彩的隐喻与人物的讲述息息相关,又为真实的故事平添了几分动人。

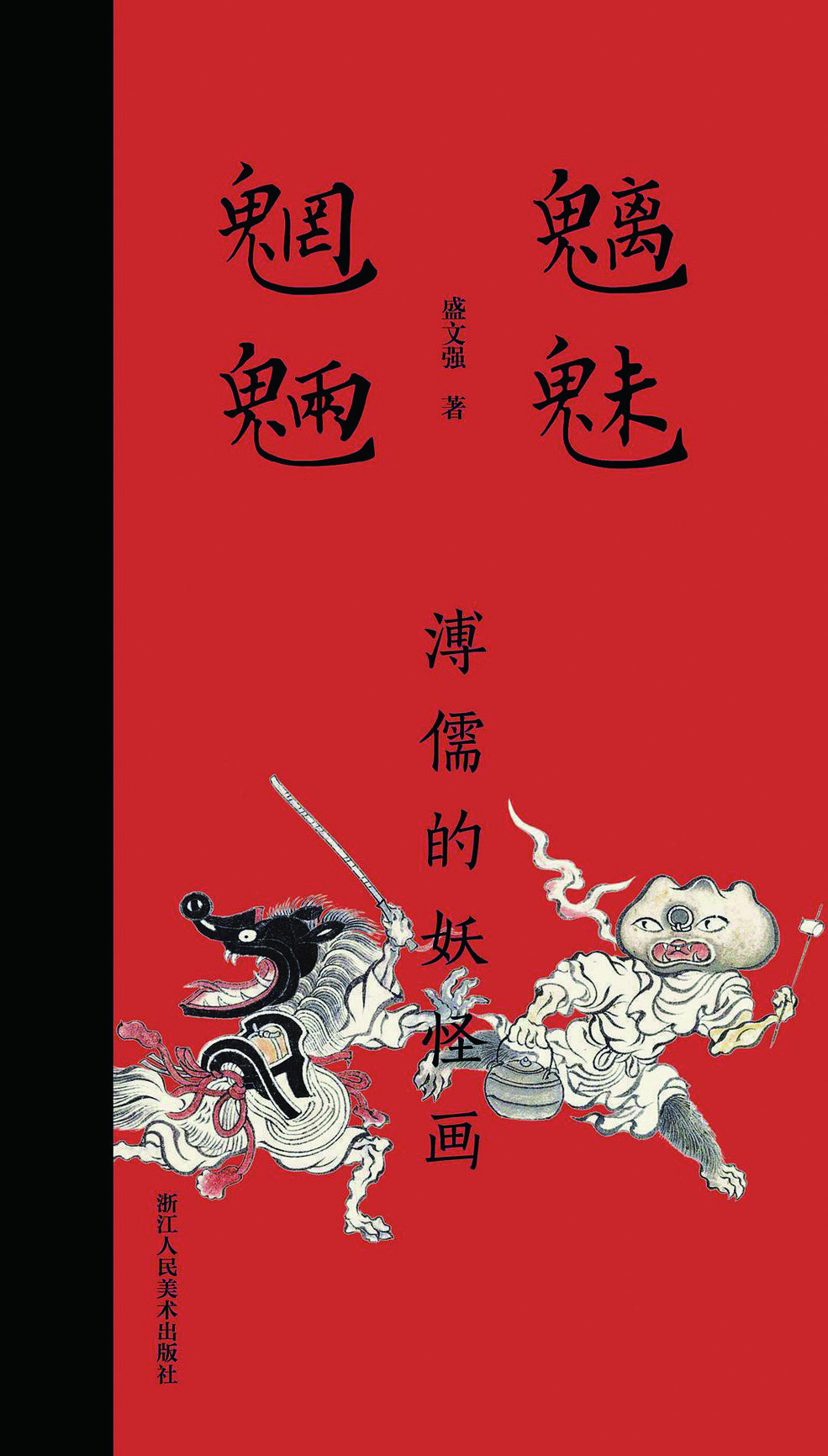

光怪陆离妖怪世界背后的文化内涵

荐书人:白雁

中国的妖怪文化源远流长。从先秦《山海经》到东晋《搜神记》,再到后来的《酉阳杂俎》《太平广记》,直至明清时期《西游记》《聊斋志异》《子不语》等各种志怪笔记、神魔小说,以千姿百态的妖怪形象,构筑起了一个与人类世界交织融合的虚幻世界。

东晋顾恺之、唐代吴道子、北宋李公麟、南宋李嵩、南宋陆信忠、清代罗聘,这些青史留名的古代大画家,皆是画妖怪的高手。

为什么古代画家如此热衷描绘鬼怪形象?这大概与古老的传统有关。据《春秋左传》记载,夏禹时铸九鼎,在鼎上绘制妖怪,“铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若。魑魅魍魉,莫能逢之。”

妖魔鬼怪的形象,源自人类和大自然斗争过程中生发出来的观念。古人描绘妖怪,也在某种程度上传达着万物有灵的朴素观念。这种古老的用心,在明清时期又发展出更为深刻的寓意。“扬州八怪”之一的罗聘,曾数次绘制《鬼趣图》,他笔下的鬼怪世界其实是现实世界的投影,与蒲松龄小说集《聊斋志异》用心,有异曲同工之妙。

出自清皇室的溥儒堪称“画界蒲松龄”,他对中国历代志怪笔记和神魔小说极为熟悉,在古书中寻得妖怪典故,以画笔付诸形象,无一怪无来历。更为难得的是,溥儒的妖怪画中,时见寄托怀抱之作。其妖怪画创造了近世妖怪画的高峰,被视为“古典妖怪画的终结者”。

溥儒是末代皇帝溥仪的堂兄,从身份显赫的帝王贵胄、末代王孙,到专事绘画、依靠技艺生活的普通人,其中甘苦,观其画能知一二。

《魑魅魍魉:溥儒的妖怪画》是首部研究溥儒妖怪画的著作,集结了溥儒所绘妖怪画,更结合其人生平事迹和诗文,解读光怪陆离妖怪世界背后的文化内涵,读来妙趣横生,掩卷却又沉思不已。该书作者盛文强,兼具作家与学者的双重身份,其研究领域在当代学界独辟蹊径,成果卓然,落成文字,令人耳目一新。

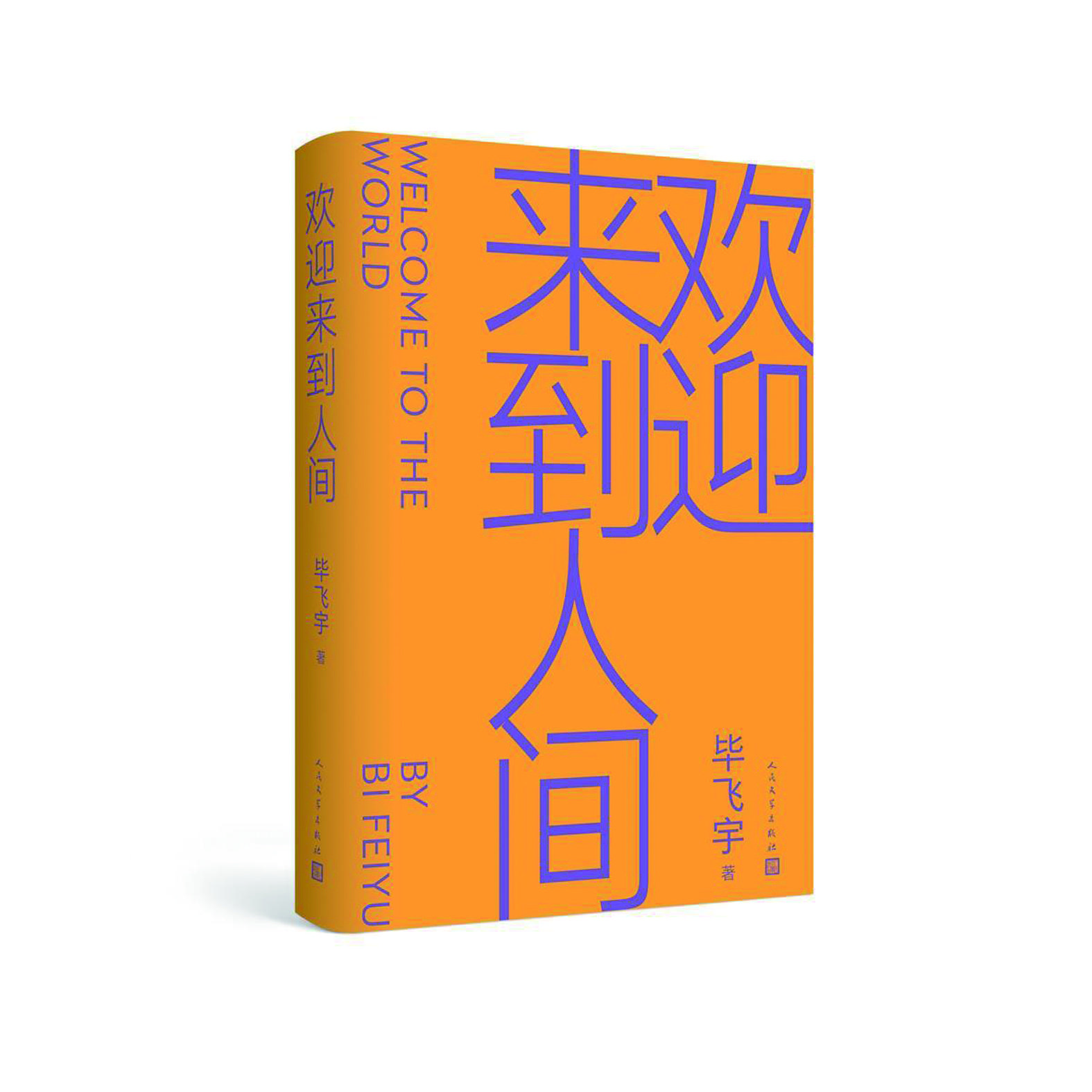

做自己,不是活在别人的期待中

荐书人:陈曦

《欢迎来到人间》主人公傅睿过着两套相互矛盾的生活:他人眼中,傅睿年轻有为、家庭美满;独面自己,他只是在无休无止地扮演一个好儿子、好丈夫、好医生……久而久之,真实的自我早已模糊不清,貌似确定的生活向内坍毁。

萨特说“存在先于本质”,傅睿的人生显然走在相反的路上。他出生在高知家庭,父亲是医院书记,母亲是播音员,精英教育决定他必须成为优秀的人。他会因为期末考卷上的标点错误而崩溃,会忙于作业而无视母亲受伤,这是一个冷漠、没有感情,只追求个人智力完美的“单向度的人”。与此相悖的是,他又是一个害怕考试的优等生,一个害怕死亡的外科医生。但凡出现失误,他和人们心目中的那个“傅睿”就渐行渐远了。他只能走在事先预设的单一的上升之路中。

岂止傅睿,这难道不是每一个被迫完美者的精神素描?——你是否也像主人公,被抛掷在既定的人生轨道上,在重重社会关系中,兢兢业业地扮演着 “适宜”的角色;却忘了,持续满足他人期待,是对自我的残酷盘剥。

毕飞宇一再强调这部小说的关键词就是“拯救”,傅睿想要拯救病患,想要拯救他人,拯救人类,从肉体到灵魂的拯救,他像堂吉诃德一样去拯救世界,却永远无法拯救自己。

毕飞宇善意提醒:“‘认可’有时是灾难性的。你将不再是你,你只是那个被‘认可’的你。它会给天才带来毁灭性的绝望。”正如《欢迎来到人间》开篇描写的千里马雕塑,体态畸形,内心嘶吼,灵魂被囚禁在石头之内。

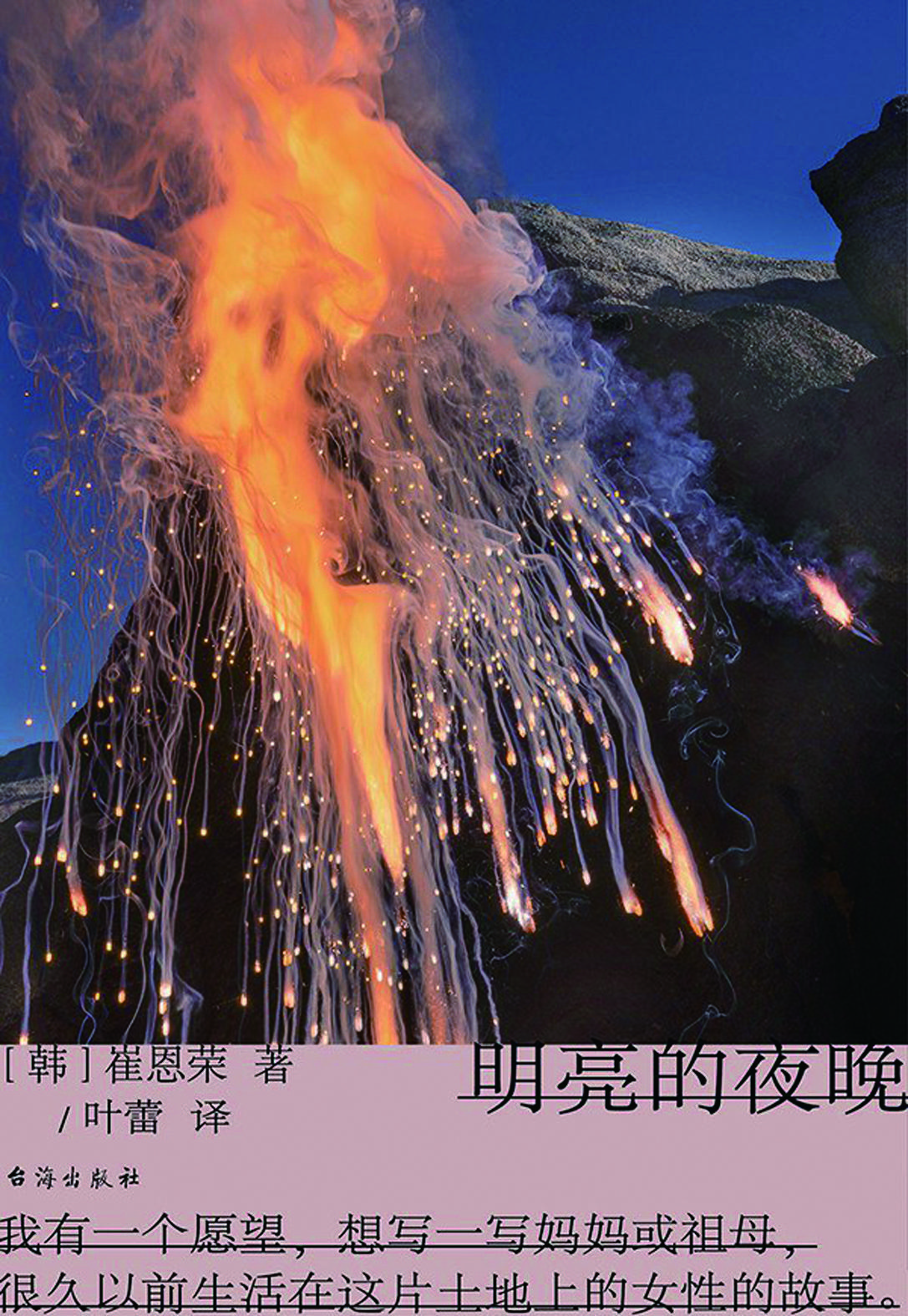

一部既质朴平实,又很有画面感的韩国小说

荐书人:姜斯佳

一直以来,比起欧美文学,我总觉得亚洲国家的作品更有亲切感,所以每年都会定量摄入。近几年韩国文学给读者带来的惊喜有目共睹,今年让我印象最深的韩国小说就是这本《明亮的夜晚》。

故事讲述三十一岁的“我”离婚后独自来到海边小城熙岭,却在那里邂逅多年未见的祖母,孤独的心一点点靠近,“我”和祖母成为相互倾吐心声的朋友,也逐渐了解到曾祖母的人生。家族四代女性的生命史渐次展开,不同代际之间有激烈的冲突,也有迟来的理解和共鸣。曾祖母贞善、祖母英玉、妈妈美仙、女儿智妍,四位女性身上有相似的隐忍,也有相似的倔强和强韧,在隐忍到一定程度的时候,她们各自陷入迷茫和自省,又通过不同的形式反抗和解放自己。妈妈美仙和女儿智妍深爱着对方,心疼对方承受的痛苦,想要互相靠近,又因为观念上的巨大差异产生冲突,陷入自我防御和互相攻击、伤害的怪圈,种种情节都太过真实。如何冲破内敛和矜持直接表达爱意,如何将自然产生的亲子之爱与社会强加的伦理观念、权力关系中的控制欲分开,也许是世上所有母女,尤其是东亚母女绕不开的人生课题。

另外,可能因为韩语是表音文字,即使是译介成中文的韩国文学,读起来也总有种“口述体”的感觉,这种“口述体”可能在论证抽象的概念和理论时不讨巧,但在描绘具体的生活情境、精微的情绪细节时,它的优势就显现出来,既质朴平实,又很有画面感,每次读韩国小说的时候,我脑内就会自动浮现这部小说改编成影视剧的片段,也是很有趣的阅读体验。

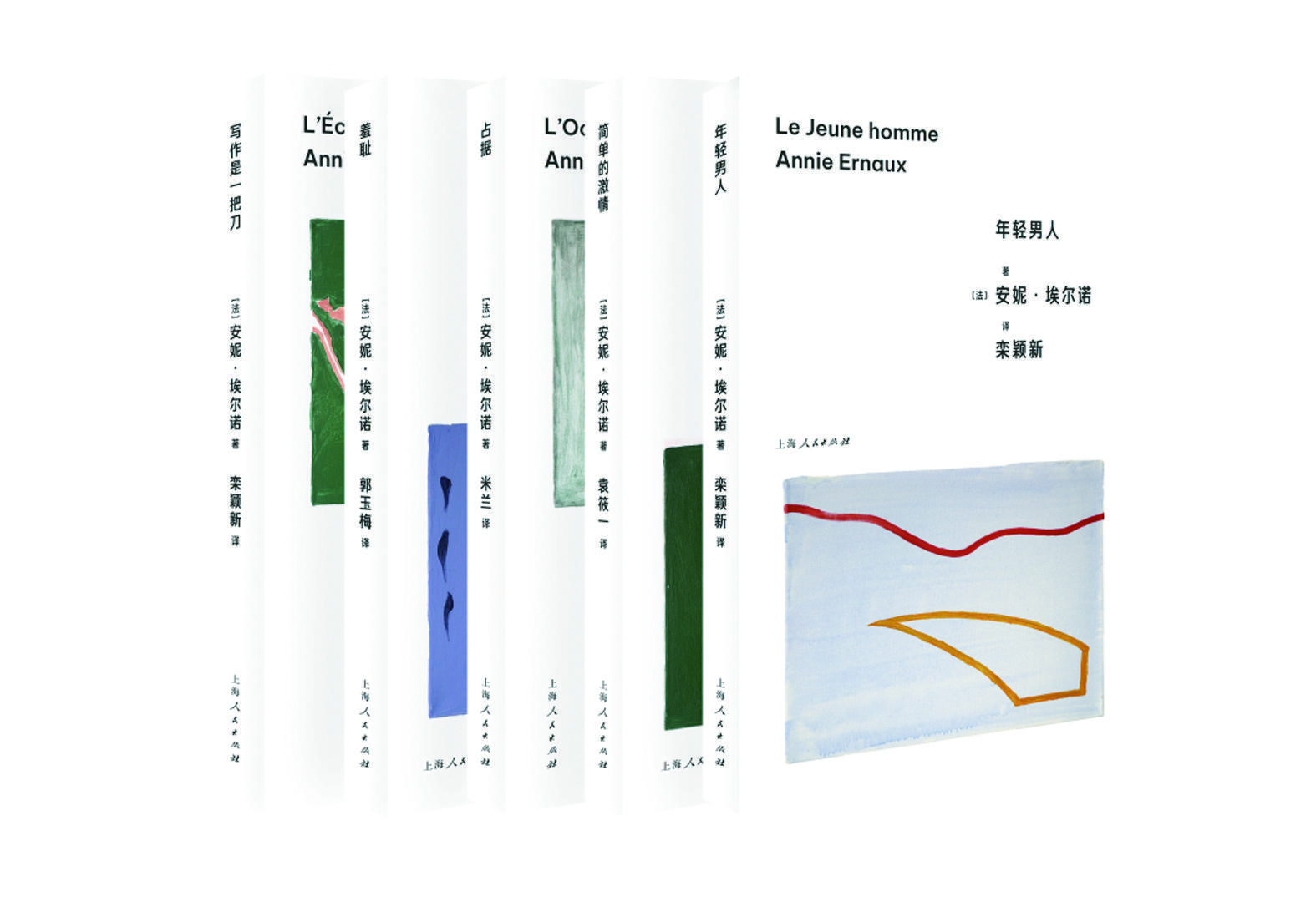

细腻剖析个人的情感和生命体验

荐书人:张垚仟

“安妮·埃尔诺作品集”(第一辑)包含2022年诺贝尔文学奖得主、法国作家安妮·埃尔诺的五部作品,分别为:《简单的激情》《年轻男人》《写作是一把刀》《羞耻》《占据》。内容上涵盖了多种文学体裁,包括非虚构社会自传、访谈和评论,并附有作者为本次中文版作品集最新撰写的序言。

五部作品中,《简单的激情》《年轻男人》《占据》都与作家本人的情感经历有关。在《年轻男人》中,一位五十多岁的女作家和一个比她年轻三十岁的男人交往。这个男人出生于平民阶层,经济并不富裕,“他会用一块面包抹嘴。他会把手指放在杯口,示意我不用再给他倒酒”,同样出生平民阶层的女作家敏锐地识别出这些“阶层编码”,但此时她已经处于资产阶级的位置,在文学、戏剧以及资产阶级的生活方式方面,她成为年轻男人的引路人。她和年轻的恋人一同上街,身旁的目光都在指责他们,她同样意识到:“不论哪个五十多岁的男人,都能带着一个显然不是他女儿的女孩出现,而且不会有任何人谴责他。”女作家也毫不讳言她在年轻的恋人身上感受到的活力,和他在一起,她再一次“经历了我生活的所有岁月”。在《占据》中,“我”离开了恋人W.之后,有一天W.突然搬去和另一个女人同居。嫉妒和痛苦占据了“我”,另一个女人也占据了“我”,“我”开始描述、幻想关于这个女人的一切。在《简单的激情》中,女主人公和一个来自东欧的已婚男人发生了一段关系,她陷入了激情中。

在这三本书中,埃尔诺以极致的真诚和准确的表达,细腻剖析了个人的情感和生命体验、她对自我和自我欲望的体认、她对时间的认知。对她而言,这种书写的意义在于“把个体性和私密性转化为一种可感知的和可理解的实体,可以进入他人的意识……潜入身体、爱的激情、社会的羞耻、疾病、亲人的死亡这些共同经验中。”与此同时,“它们寻求改变社会和文化上的等级差异,质疑男性目光对世界的统治。通过这种方式,它们有助于实现我自己对文学的期许:带来更多的知识和更多的自由”。

过来人告诉你,如何停止精神内耗

荐书人:陈曦

南京大学新闻传播学院教授杜骏飞的微信公众号“杜课”创办以来,已在线推出一千多期公益人文教程,在传播业界学界,乃至广大青年学子当中有着广泛影响。《常识课》从“杜课”精选、改写了90篇文章结集而成。《自卑课》《相貌危机》《惧怕陌生人》《薄情世界生活指南》《“中才之人”生存法则》《如何做个社会人》……每一篇文章的标题,直接指向那些容易让人产生精神内耗的问题。

这些话题来自学生课前课后的“求教”。因为觉得老师回答靠谱,学生们也从学业问题,渐渐延伸到他们最关切的话题,比如生活压力、思想情感等等。杜骏飞将这些师生间的对话收集、整理出来,并通过微信公众号“杜课”传播出去,分享给更多的人。

以杜骏飞三十多年的执教经验,现在的学生社会化程度偏低。他们心目当中可能有成绩、学业、工作,但诸如兴趣、想象力、领导力、组织力、沟通和表达等方面都有所缺失。另外,功利主义的教育也比较普遍。他深感,在今天,教导学生社会化,比教会他们写作论文更刻不容缓。“论文关乎学业,而社会化水平关乎生存。无论你是否相信,如何与人打招呼,如何敬酒和祝祷,如何回馈别人的善意、应对意外的挑战,确实比论文、作业和学分更关乎他们一生的命运。”

在《常识课》中,杜骏飞以一个过来人的身份,与学生分享人生经验、生活指南、思维方式、价值观,乃至怎么读书、怎样与人相处、如何去闯社会这些常识性的东西,很多读者从中得到了治愈。

儒家最重要的功夫,不靠说,靠做

荐书人:王凡

《真功夫,大智慧:四书精讲》,是中国传媒大学阳明书院院长周月亮讲授“四书”的结集之作。《大学》《中庸》《论语》《孟子》,一套“四书”奠定了中华民族千年的精神家底,但在我们今天看来,“四书”似乎遥不可及。周月亮教授费心去做的,就是拉近儒家经典与普通百姓之间的距离,化古典智慧于日常生活。

读了这书,我才知道“四书”也是有内在逻辑的。《大学》是普及的,是儒学的宣言,千把字就把儒学的结构、逻辑讲清楚了,比如,三纲:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”八目:“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”;《大学》适合初学者来读;《中庸》最玄,它的作用是标一个高;《论语》是家常话,就是孔子跟学生说话,学生提问,孔子回答,《论语》是活的,是给我们长肉、长技的;《孟子》,偏向于用,对经世致用有直接指导作用。

读的时候,我习惯性地勾勾画画。比如,周月亮讲《大学》,“大学之道”是让你成为“大人”,而“大人之学”的奥秘就在于突破小我,成就大我。每个人都活在“我以为”里面,但最受捉弄的,就是这个“我以为”。破除一份小我,才能成就一份大我。

又比如讲《中庸》的时候,周月亮反复提到的一个词是“诚意”。真正的诚意还是破“我”,只有把习性(来自五官感觉所形成的杂染)破开,回到心本体,你才能淡泊、淡定、沉静,知止而后定。

如周月亮所说,“四书”离现代生活是很远,但它离我们的生命很近。“四书”是性命之学,跟我们每个人的生命相关。当我们在纷繁的生活之中,把生命给遗忘的时候,更需要接触这些和性命直接相关的真东西,不然的话我们就像滚滚长江东逝水一样漂走了。

当然了,从知识上掌握“四书”,仅仅算有学问,知识并不是最重要的,儒家最重要的功夫,不靠说,靠做。

所以当你读完这本书能够“知行合一”的时候,才算有了真功夫。

仍将有络绎不绝的人阅读罗兰·巴特

荐书人:白雁

作为20世纪极具影响力的文化和文学批评家,罗兰·巴特的写作贯穿马克思主义、符号学、结构主义、解构主义等理论流派,从文学文本到电影、音乐、摄影等艺术门类,他提出并发展了许多概念。他是现代思想的交汇点,在他身上先验着当代文学及文化理论的变迁。

在群星闪耀的法国知识分子圈里,巴特以独特的气质吸引着众人,苏珊·桑塔格即是他的粉丝。苏珊·桑塔格认为:“在二次大战后从法国涌现的所有思想界的大师中, 我敢绝对肯定地说, 罗兰·巴特是将使其著作永世长存的一位。”

“永世长存”这个词语并不夸张,清华大学教授、学者汪民安的专著《谁是罗兰·巴特》生动地证明了这一点。《谁是罗兰·巴特》初版于1999年,原名为《罗兰·巴特》,问世之后,重印、再版,一直受到欢迎,最新版本由南京大学出版社于2023年推出。在2015年再版的后记中,汪民安说:“它出乎我的意料之外,为什么还有人看这样的书?实际上,我早就发现了答案:人们并不是对我的书感兴趣,而是对罗兰·巴特感兴趣。这本书如果说还有读者的话,那可能并不是我的读者,而是罗兰·巴特的读者。”

1999年不是中国人阅读罗兰·巴特的起点,2023年当然也不是终点。在此后的无限长的时间里,仍将有络绎不绝的人阅读罗兰·巴特。

在《谁是罗兰·巴特》中,汪民安将罗兰·巴特的思想放置在20世纪后半叶充满争论的法国思想图谱中,将他和德里达、福柯、德勒兹等人的思想进行对照,这既是对罗兰·巴特思想的总体呈现,也是在一个更宽泛的角度对当代法国理论的勾勒。此外,汪民安特别强调了罗兰·巴特对人文科学的巨大贡献和留给后世的丰富遗产。

值得一提的是,汪民安在书中特别提到巴特与中国的缘分。他曾于1974年春到访中国,足迹到过北京、上海、南京、洛阳和西安。回到法国后,巴特发表了一篇短文《中国怎么样?》,别无他言。在去世多年之后,其旅行笔记《中国行日记》出版,2011年该书引进中国。