□思郁

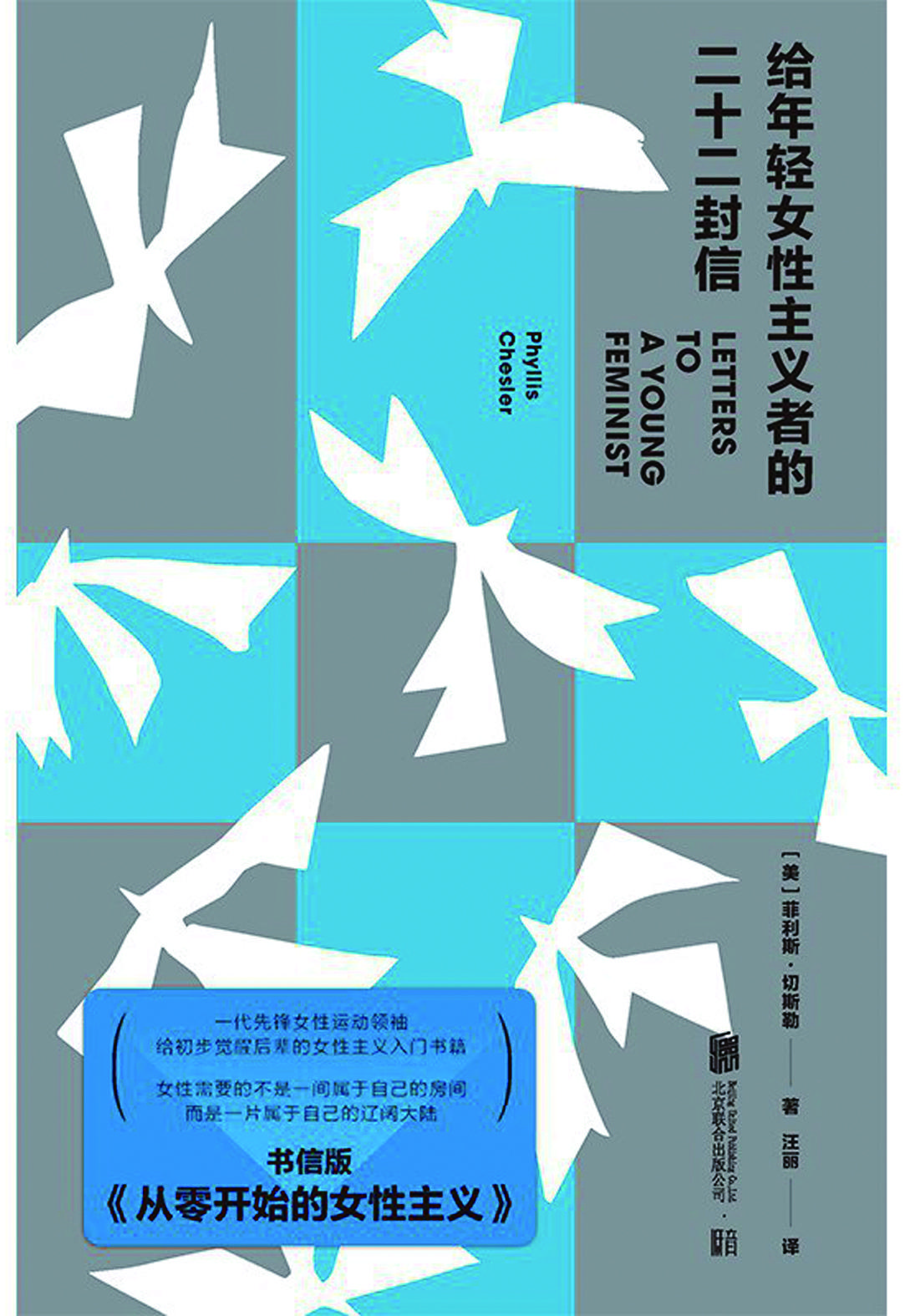

近几年出版圈最大的热点大概就是女性主义图书的热销,我今天想推荐的就是美国学者菲利斯·切斯勒的《给年轻女性主义者的二十二封信》。

切斯勒是美国第二波女性主义浪潮中的领军人物,她出生于1940年,父母都是来自东欧的犹太移民,自小读的也是希伯来语学校。她曾经讲述过自己是如何变成一个女权主义者的。二十一岁的时候,她在大学认识了自己的恋人。1961年,两人结婚后,丈夫带着她回到了自己的家乡阿富汗。刚下飞机,她的美国护照被扣,她被强行裹上面纱和罩袍,从此过上了一种没有男人陪同就再也不能出门的生活。半年后,她再也无法忍受这种婚姻生活,托病逃离,回到了美国。她重新进入大学读了博士,成了一名心理治疗师、一名女权主义者。后来借用这段经历,她还写成了一本书,这就是她的回忆录《喀布尔的美国新娘》。

她迄今为止已经写了二十多本书,这些书主题多变,除了女性主义,还有性别、精神暴力、反犹主义、荣誉杀人、色情买卖等。上世纪六十年代,切斯勒关注的主题重点是女性遭受的家庭暴力和骚扰等,这些关注点还是在西方。但随着她婚姻的解体,她开始关注女性生存状况,这已经是第三波女性主义浪潮才开始关注的议题。切斯勒很早就意识到了西方女性主义有个很大的漏洞,就是从不关心除了自身以外的女性。值得提及的是,近些年,除了不断撰写文章,切斯勒还领导了一个国际团队,营救了四百多名遭受塔利班虐待和迫害的妇女。

《给年轻女性主义者的二十二封信》出版于1998年。正如题目所言,这是写给后代女性主义者的信,她用书信的形式,分享这代人已经取得的胜利,还指出哪些是未完成的工作,希望能够把女性主义的遗产传递下去。这本书写得非常通俗、优美,每封信一个议题,读起来非常舒服。

切斯勒与其他女性主义者不同,她在开篇就提到,这些信件的读者不但是年轻的女性,还有可能是一位男性——这一点就让很多其他女性主义者不满,因为对那些激进的女性主义者来说,男性不是团结的对象,只能是打击的对象。但切斯勒的最后一封信反其道而行之,那封信叫“致一位年轻的女性主义者——他恰巧是一位男性,又碰巧是我的儿子”。她在这封信中提议说,请开始招募男性加入女性主义的事业,永远不要停止。同时她还在这封信中建议说,她很高兴自己的孩子能成为一个女性主义者,但这才仅仅是个开始,重要的是如何在生活中贯彻下去,比如不要羞辱女性,对女性说话的时候,务必温声细语。当身边的男性友人八卦或者羞辱女性的时候,要学会为她站台发声,为她挺身而出,站在她那一边,敢于支持她,追捕虐待她的人,“哪怕那个人是她的父亲或者你的上司。”

一个男性能否成为一个女性主义者?答案是肯定的。前提是,要从小培养。我想起一个例子。有一天在楼下碰到同楼层的邻居,一位很有气质的中年女性,拉着她儿子的手,一边走一边闲聊。她说:“你看邻居家的孩子都学会做饭了,你也应该学会做饭。”小朋友胆怯地说:“妈妈,我怕溅着油!”妈妈说:“不要怕,倒油时注意一点就好了。”然后又说了一句,“男孩子一定要学会做饭,不能总让女生给你做饭。”这大概就是女性主义在生活中言传身教最好的实例。

阅读《给年轻女性主义者的二十二封信》的间隙,我有时候会分不清当下与历史。一方面会不解:怎么说来说去还是这些话题?另一方面也会感叹:原来这些话题很早就在讨论了。同一个话题几十年前的女性都在讨论,几十年后换了一批年轻人讨论,被侮辱与被损害的依然是很多女性,强奸、家庭暴力、职场性骚扰、性别歧视等,熟悉的话题,不变的是现实。难怪切斯勒说他们留下的女性主义遗产是反抗,只有反抗才能一点点改变现状。她还说,女性需要的不是一个属于她们自己的房间,而是一块属于她们自己的辽阔大陆。

■好书试读

2013年9月的一天下午,贵州省某地级市的一个住宅小区内,一名中年送水工毫无缘由地与一位路过水站的业主发生冲突。没想到,送水工迅速将那位男性业主放倒在地,业主拼命挣扎。两人的厮打很快引起了周边居民的注意,有人报了警,警察赶到后将送水工和受伤业主一起带往派出所盘问处置。

在派出所里,送水工很快交代了自己“殴打他人”的违法行为,但随后,警方对受伤业主的取证却持续了整整20个小时。最终,送水工被无罪释放,受伤业主却在完成了DNA采集比对后被刑事拘留。

一天后,我市警方派人赶到当地,接走了送水工和那名受伤业主。至此,我市2002年“8·22”恶性入室盗窃转化抢劫、强奸致人重伤案终于宣布告破,嫌疑人全部被缉拿归案。

——《三大队:深蓝的故事精选集》

深蓝 新星出版社

“后人,注意了!”

这句敦促或恳求,在罗兰·布莱的日记里出现了二十三次。莉利亚每次读到这行字时,总安慰他:好的,罗兰,我在这儿,仔细听着呢!假如她的孩子中有人在年幼时要求她千万不能死,莉利亚会用同等肯定的语气说:我绝不会死。可她注定食言。罗兰要求的仅是永存,并非不可能之事。除了她,他还会有别的后人吗?

这本单卷本日记有七百多页,是罗兰唯一出版的著作。他从他六十年所写的日记中挑拣出这些,留下指示,请一位朋友所在的出版社将它们付印成书。他把一切留给威尔逊夫妇——彼得和安妮,安妮是他妻子赫蒂最心爱的侄女。

莉利亚不赞同威尔逊夫妇的做法。打心眼里讨厌他们。

——《我该走了吗》

[美] 李翊云 上海译文出版社