2024年2月3日,冯其庸先生诞辰100周年。

冯其庸先生是江苏无锡籍文史大家、红学泰斗,也是江苏文脉整理研究与传播工程学术指导委员会委员。

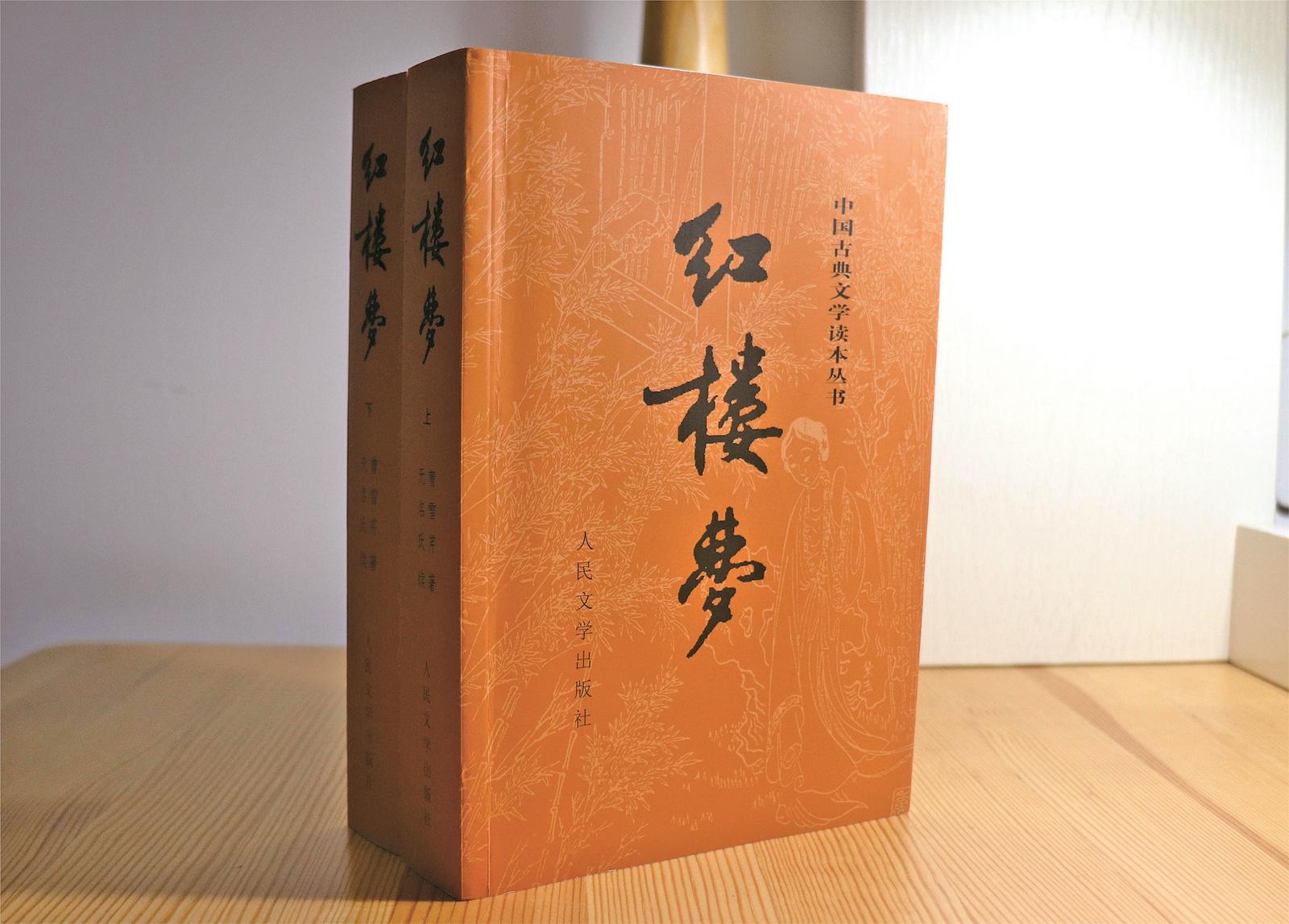

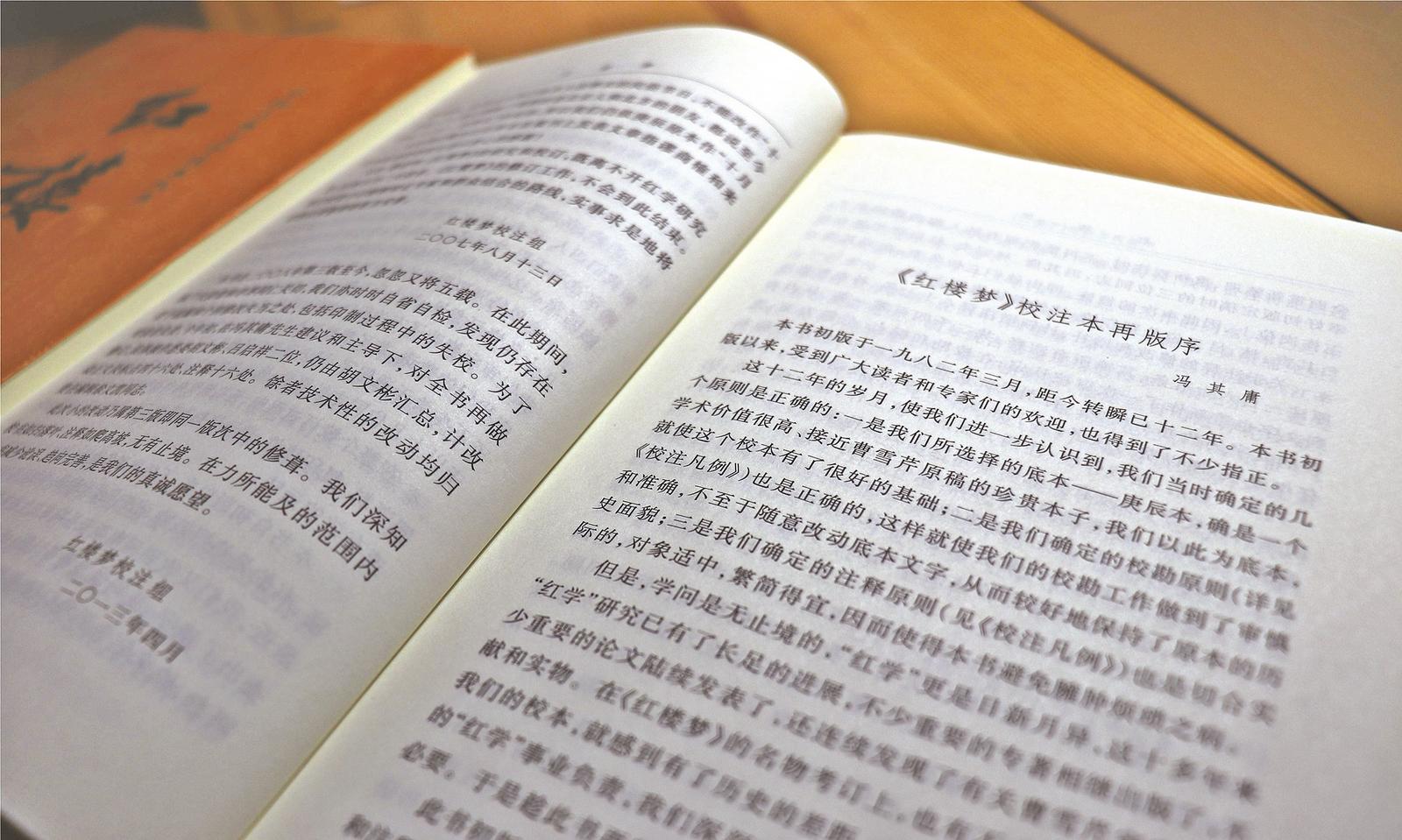

他主持校订的1982年人民文学出版社版《红楼梦》,是目前影响最大、发行量最大的通行本,40多年间几经修订,至今仍是畅销书。

他的足迹遍布全国各地,实地考证了“项羽不死于乌江”、玄奘西行取经东归路径等学术问题,用脚步丈量中华文脉,填补学术空白。

现代快报/现代+记者 刘静妍 文/摄

部分图片由无锡冯其庸学术馆提供

其名为庸,其人非庸

冯其庸出生在无锡北乡前洲镇冯巷,一个普通的农民家庭。家人给他起名叫“奇雄”,寓意成为一个奇伟的雄才。初中语文老师觉得这个名字太外露,给他改成了“其庸”。其名为庸,其人非庸。

小小年纪,还没上学,他就学会了下地干农活儿,种水稻、种麦子、养蚕全能干。直到9岁那年,他才开始上幼儿园。

1937年,侵华日军的飞机在前洲镇上空徘徊,学校关闭,没学上了,他又回到了种地、放羊、割草的生活。在学校图书馆里借的《三国演义》,还静静躺在书包里,没有机会还,看完一遍,再看两遍、三遍,毛宗岗的评和诗词全都烂熟于心。于是,又开始到处找书读,《水浒传》《西厢记》《古文观止》《史记》《浮生六记》《陶庵梦忆》《唐诗三百首》……

1941年,镇上办了青城中学,小学没毕业的冯其庸凭着优异的考试成绩被录取,在这里得遇良师。后来,他辗转于无锡工业专科学校、苏州美专,学了纺织、印染、美术,利用业余时间学诗词。

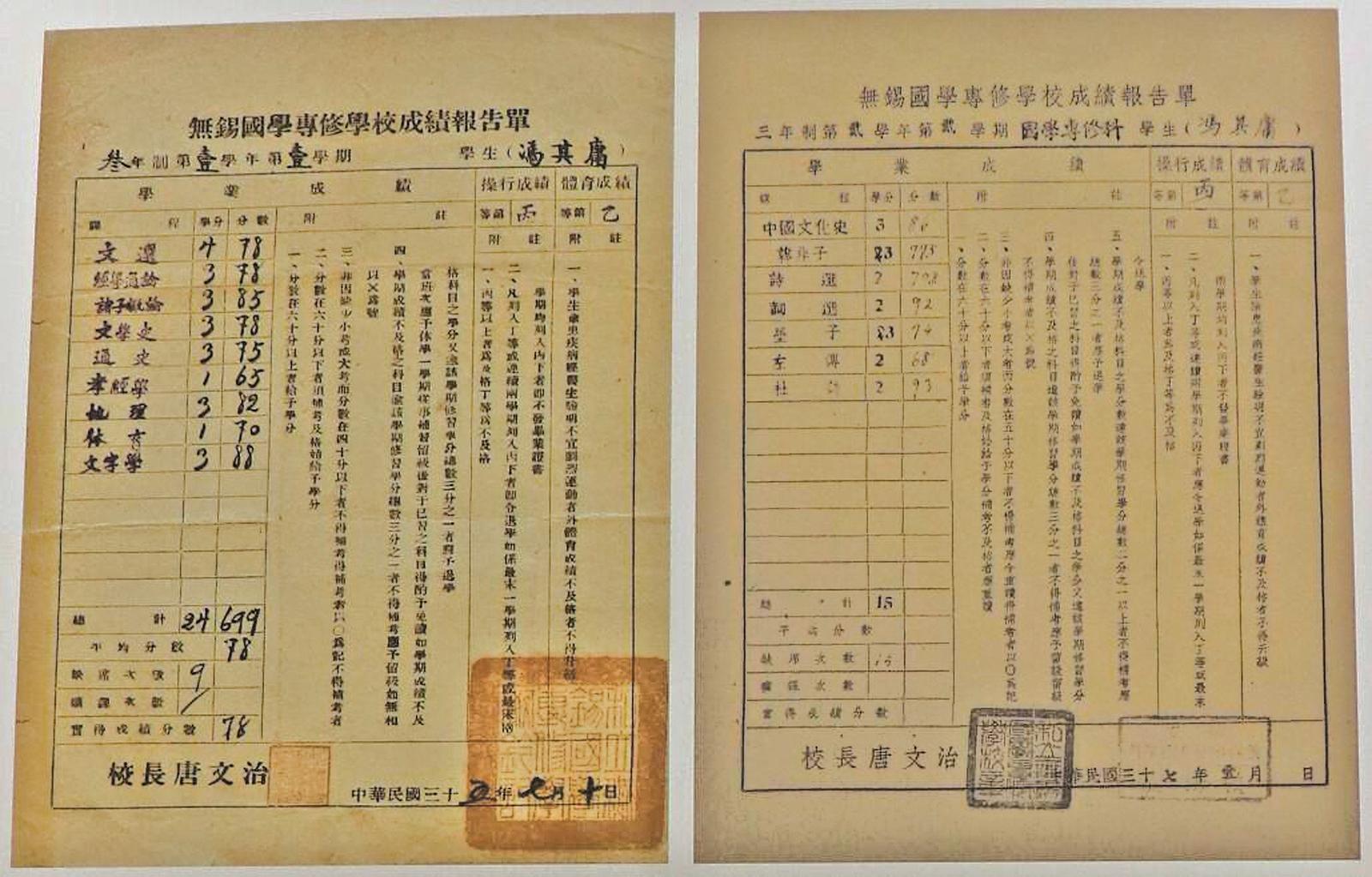

直到1946年春天,无锡国专在无锡复校,喜欢文史、饱读古书的他一考即被录取。当年的无锡国专,汇聚了陈衍、钱基博、朱东润、钱穆、夏承焘、饶宗颐等国内一流师资,培养出了著名文史大家吴其昌、王蘧(qú)常、唐兰、钱仲联、范敬宜、冯其庸等。

“到无锡国专学校是一件大事,是我人生经历中非常大的变化。”直到晚年,著作等身的冯其庸回忆起来,依然引以为豪,“进入一所有名的文史方面的专科学校读书,当时很兴奋。”

1948年上半年,他从无锡国专转到上海无锡国专分校读书,师承崇拜多年的国学大师王蘧常先生。和他一起去上海的,还有两位同学,其中一位名叫沈燮元,后来成为著名的版本目录学专家。

主持校订《红楼梦》,一纸风行40余年

一直到读无锡工业专科学校的时候,相当于高中阶段,冯其庸都没真正读过《红楼梦》。那时候,年少的他喜欢《三国演义》《水浒传》,觉得《红楼梦》里写的都是女孩子的事,不感兴趣。

大概他自己也没想到,后来的学术生涯里,有一段浓得化不开的红学奇缘。

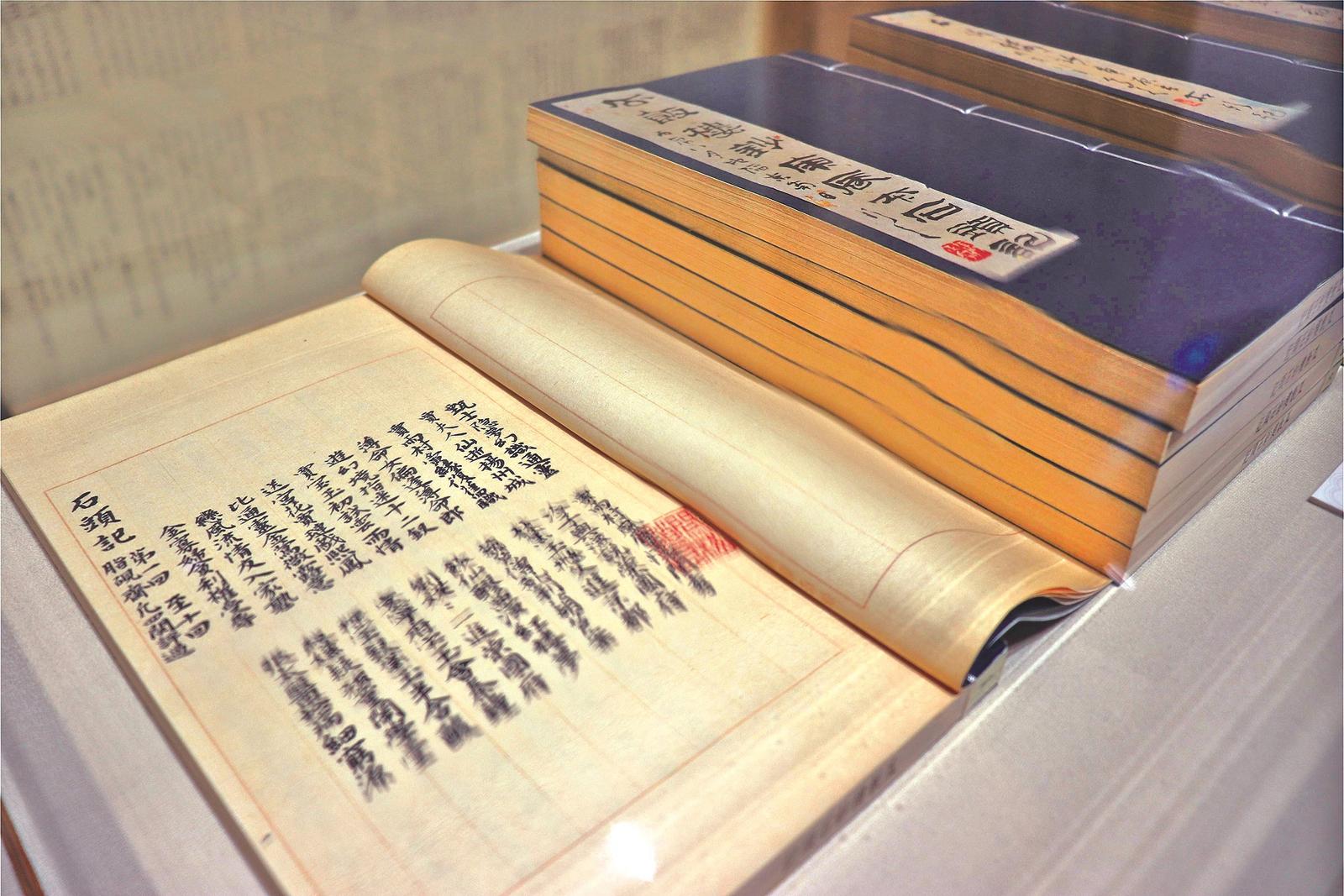

二十世纪六七十年代的特殊时期,虽然还没有开始深入研究《红楼梦》,但他已经意识到《红楼梦》早期抄本非常珍贵。为了防止珍贵典籍失传,他花费了半年时间,每天半夜至凌晨抄写《脂砚斋重评石头记庚辰本》(简称“庚辰本”)。

他感叹于曹雪芹的“千古文章未尽才”。抄完那天,他写下一首诗:“红楼抄罢雨丝丝,正是春归花落时。千古文章多血泪,伤心最此断肠辞。”

主持《红楼梦》的校订工作,从20世纪70年代开始。在此之前,《红楼梦》还没有一本真正经过认真校订的可靠读本。1975年,冯其庸被借调到文化部《红楼梦》校订组,担任《红楼梦》校订组的副组长,负责领导校注工作。从那时起,他正式投入《红楼梦》的研究。

校订古书,得选定一个本子做底本。《红楼梦》从传抄到刊刻,版本众多。选哪个本子当底本,校订组争论不休。这个工作才刚刚起步,便遇到了一个瓶颈。冯其庸作为副组长、校订业务负责人,他主张用庚辰本,但也得拿出真凭实据,才能说服大家。为了推动工作进程,得弄清楚其中许多问题。为此,他先后撰写了《论庚辰本》《曹雪芹家世新考》。

为什么是庚辰本?他用最笨的方法,拿各个本子来比对。庚辰本是乾隆二十五年抄本,诞生于曹雪芹去世前,因此较为接近原作原貌。《红楼梦》前80回,庚辰本有78回。

《红楼梦》校订工作历时多年,一波三折,最终于1982年由人民文学出版社出版。这是目前影响最大、发行量最大的《红楼梦》通行本,40多年间几经修订,至今仍是畅销书。

走读文脉,“许多历史都在眼前”

冯其庸先生的学术生涯,行走天地间,用脚步丈量中华文脉,用实践检验真理。

他说:“读历史书你觉得遥远得很,但当你走过这个地方,就觉得许多历史都在眼前。”

为了写《曹雪芹家世新考》,他去辽阳实地考察,发掘、收集、归纳史料,厘清曹雪芹家族百年变化:老祖宗跟着后金发展而发展,从辽阳一直发展到北京。

在项羽“垓下之围”的垓下古城,他用实地考察验证文献记载,考证出“项羽不死于乌江”。其实《史记·项羽本纪》写得很清楚:“身死东城,尚不觉寤。”然而,有记载说:项羽从东城出来,经过九斗山,又打了九次仗,败退到乌江,在乌江自刎。民间传说加上戏曲舞台演绎,“乌江自刎”人尽皆知。然而,实地调查发现,九斗山其实根本不存在,是以讹传讹。也就是说,项羽没有到乌江,而是死在了东城。

1986年8月,冯其庸应邀到新疆大学讲学,足迹终于到达了西域。此后20年间,他十赴新疆,三上帕米尔高原,去和田、库车各五六次,穿越罗布泊、楼兰、龙城、白龙堆、三陇沙入玉门关,寻找《大唐西域记》在现实中的对应,查实玄奘取经东归之路,填补历史空白。2005年8月15日,明铁盖山立起了一块碑——“玄奘取经东归古道”。

冯其庸在《论庚辰本》一书中总结性地写道:“实践是检验真理的唯一标准,除此之外,不能有第二个标准”。这本书从1977年5月20日开始写作,7月23日写完。巧合的是,1978年5月10日,中央党校内部刊物《理论动态》第60期刊登《实践是检验真理的唯一标准》,《光明日报》在第二天以特约评论员名义发表,新华社全文转发。这篇文章在全国引起强烈反响,掀起了真理标准问题大讨论。

走读指南

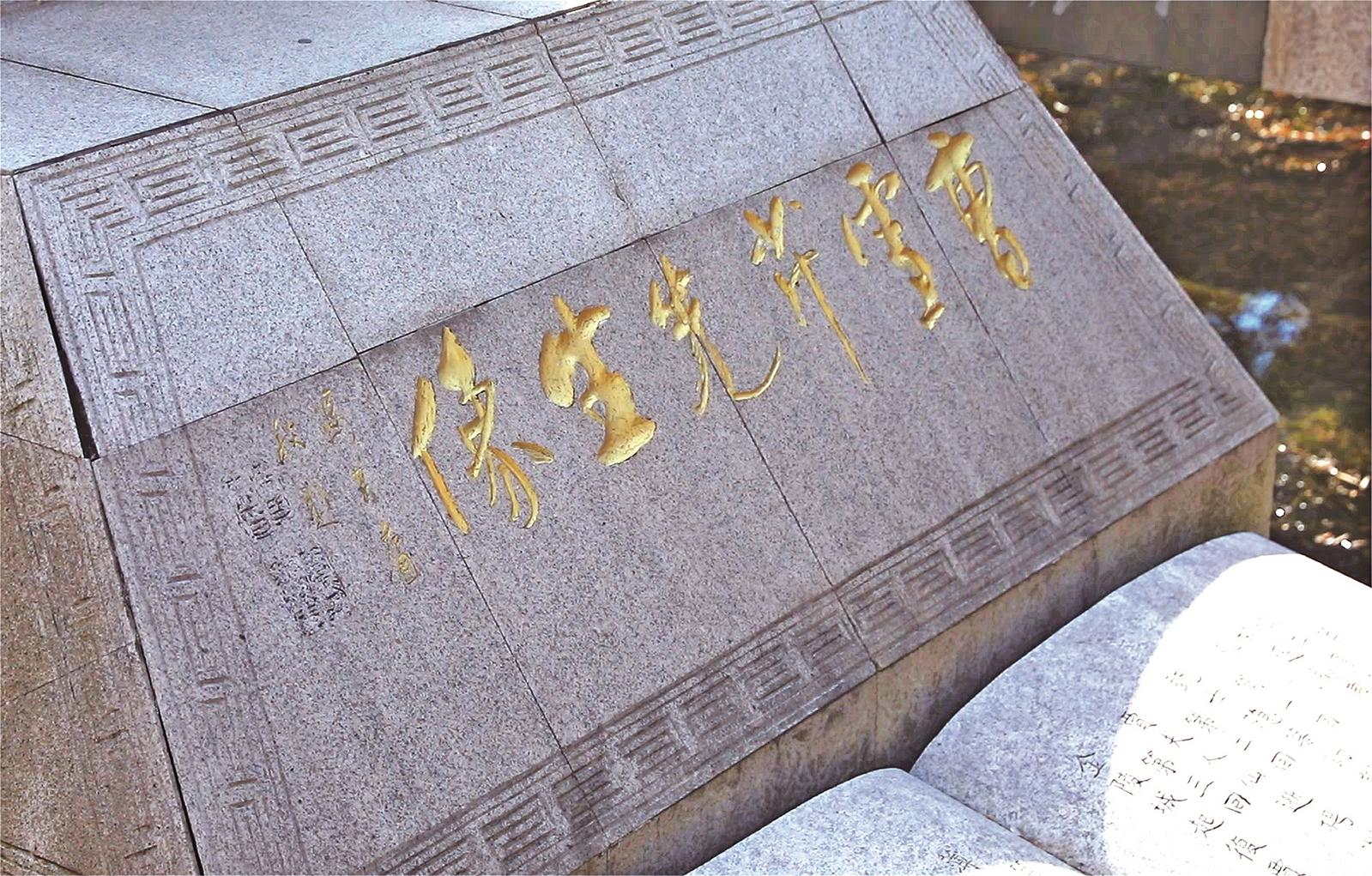

如今,在冯其庸先生的故乡江苏,纪念这位先贤,可以到无锡惠山区前洲街道冯其庸学术馆,也可以到南京乌龙潭公园内曹雪芹纪念馆。曹雪芹纪念馆门前塑像临池而立,塑像下方题字是冯其庸先生题写的(见右图)。