□萧平

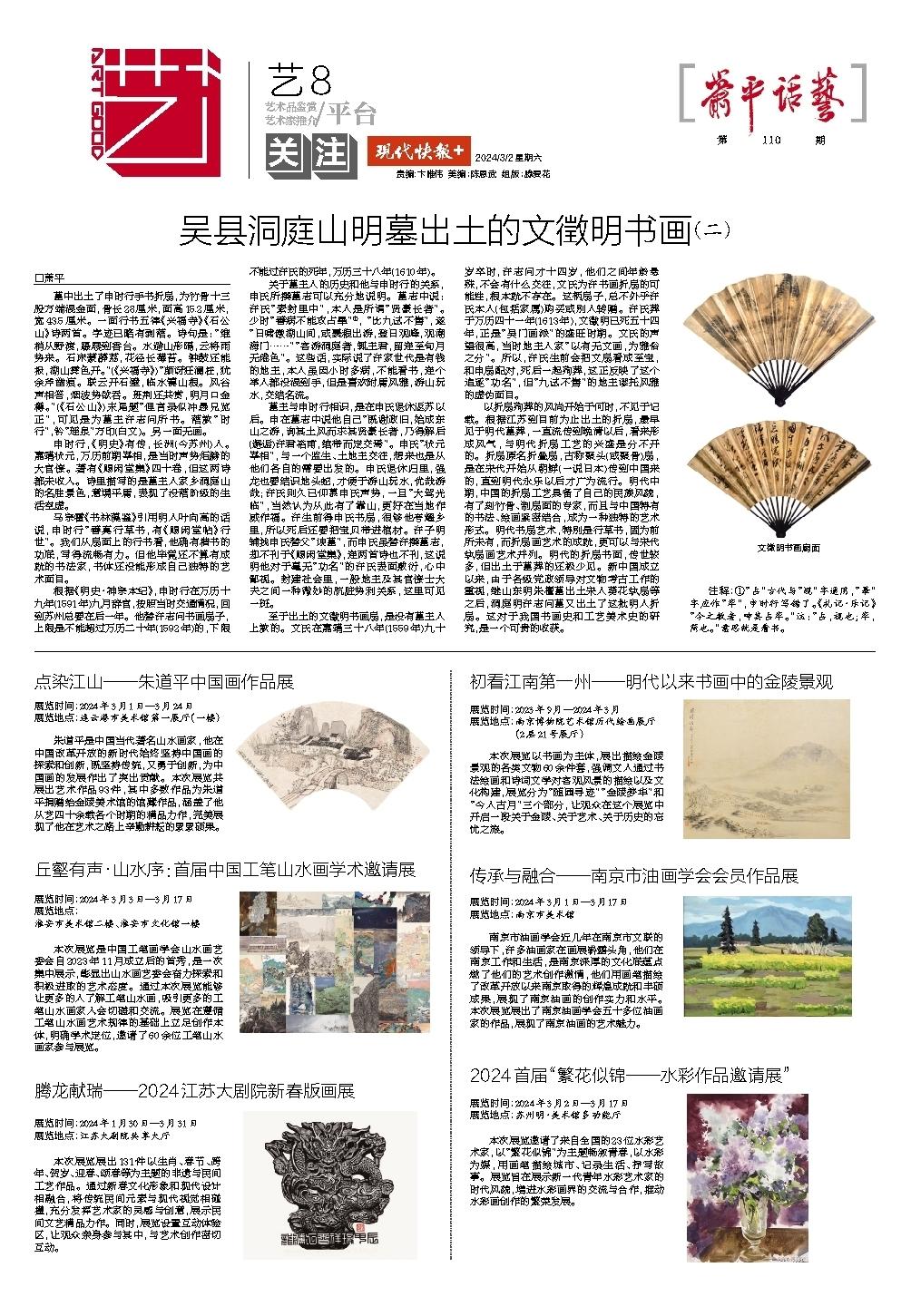

墓中出土了申时行手书折扇,为竹骨十三股方端混金面,骨长28厘米,面高15.2厘米,宽43.5厘米。一面行书五律《兴福寺》《石公山》诗两首。字迹已略有剥落。诗句是:“维梢从野渡,蹑屐到香台。水避山形隔,云将雨势来。石床蒙薜荔,花径长莓苔。钟鼓还能报,湖山霁色开。”(《兴福寺》)“颇讶狂澜柱,犹余斧凿痕。联云开石壁,临水镇山根。风谷声相答,烟波势欲吞。班荆还共赏,明月口金樽。”(《石公山》)末尾题“俚言录似冲愚兄览正”,可见是为墓主许志问所书。落款“时行”,钤“瑶泉”方印(白文)。另一面无画。

申时行,《明史》有传,长洲(今苏州)人。嘉靖状元,万历前期宰相,是当时声势炬赫的大官僚。著有《赐闲堂集》四十卷,但这两诗都未收入。诗里描写的是墓主人家乡洞庭山的名胜景色,意境平庸,表现了没落阶级的生活空虚。

马宗霍《书林藻鉴》引用明人叶向高的话说,申时行“善真行草书,有《赐闲堂帖》行世”。我们从扇面上的行书看,他确有楷书的功底,写得流畅有力。但他毕竟还不算有成就的书法家,书体还没能形成自己独特的艺术面目。

根据《明史·神宗本纪》,申时行在万历十九年(1591年)九月辞官,按照当时交通情况,回到苏州总要在后一年。他替许志问书画扇子,上限是不能超过万历二十年(1592年)的,下限不能过许氏的死年,万历三十八年(1610年)。

关于墓主人的历史和他与申时行的关系,申氏所撰墓志可以充分地说明。墓志中说:许氏“素封里中”,本人是所谓“贤豪长者”。少时“善病不能攻占畢”①, “比九试不售”,遂“日啸傲湖山间,或裹粮出游,登日观峰,观潮海门……”“客游洞庭者,辄主君,留连至旬月无倦色”。这些话,实际说了许家世代是有钱的地主,本人虽因小时多病,不能看书,连个举人都没混到手,但是喜欢附庸风雅,游山玩水,交结名流。

墓主与申时行相识,是在申氏退休返苏以后。申在墓志中说他自己“既谢政旧,始成东山之游,询其土风而求其贤豪长者,乃得解后(邂逅)许君裕甫,绾带而定交焉”。申氏“状元宰相”,与一个监生、土地主交往,想来也是从他们各自的需要出发的。申氏退休归里,强龙也要结识地头蛇,才便于游山玩水,优哉游哉;许氏则久已仰慕申氏声势,一旦“大驾光临”,当然认为从此有了靠山,更好在当地作威作福。许生前得申氏书扇,很够他夸耀乡里,所以死后还要把宝贝带进棺材。许子明辅找申氏替父“谀墓”,而申氏虽替许撰墓志,却不刊于《赐闲堂集》,连两首诗也不刊,这说明他对于毫无“功名”的许氏表面敷衍,心中鄙视。封建社会里,一般地主及其官僚士大夫之间一种微妙的肮脏势利关系,这里可见一斑。

至于出土的文徵明书画扇,是没有墓主人上款的。文氏在嘉靖三十八年(1559年)九十岁卒时,许志问才十四岁,他们之间年龄悬殊,不会有什么交往,文氏为许书画折扇的可能性,根本就不存在。这柄扇子,总不外乎许氏本人(包括家属)购买或别人转赠。许氏葬于万历四十一年(1613年),文徵明已死五十四年,正是“吴门画派”的盛旺时期。文氏的声望很高,当时地主人家“以有无文画,为雅俗之分”。所以,许氏生前会把文扇看成至宝,和申扇配对,死后一起殉葬,这正反映了这个追逐“功名”,但“九试不售”的地主谬托风雅的虚伪面目。

以折扇殉葬的风尚开始于何时,不见于记载。根据江苏到目前为止出土的折扇,最早见于明代墓葬,一直流传到晚清以后,看来形成风气,与明代折扇工艺的兴盛是分不开的。折扇原名折叠扇,古称聚头(或聚骨)扇,是在宋代开始从朝鲜(一说日本)传到中国来的,直到明代永乐以后才广为流行。明代中期,中国的折扇工艺具备了自己的民族风貌,有了刻竹骨、制扇面的专家,而且与中国特有的书法、绘画紧密结合,成为一种独特的艺术形式。明代书扇艺术,特别是行草书,固为前所未有,而折扇画艺术的成就,更可以与宋代纨扇画艺术并列。明代的折扇书面,传世较多,但出土于墓葬的还极少见。新中国成立以来,由于各级党政领导对文物考古工作的重视,继山东明朱檀墓出土宋人葵花纨扇等之后,洞庭明许志问墓又出土了这批明人折扇。这对于我国书画史和工艺美术史的研究,是一个可贵的收获。

注释:①“占”古代与“觇”字通用,“畢”字应作“毕”,申时行写错了。《礼记·乐记》“今之教者,呻其占毕。”注:“占,视也;毕,简也。”意思就是看书。