作为世界文化遗产,明孝陵人尽皆知,但你听说过明东陵吗?也许有小伙伴会惊讶地问:“南京“最美600米”竟是两位皇帝的神道?”

明东陵是朱元璋的长子朱标的陵寝,位于明孝陵东侧。当了25年太子未继大统,却3次获得“帝号”,他如何改写王朝的命运?他的东陵里又藏着明朝皇帝陵寝的哪些秘密?

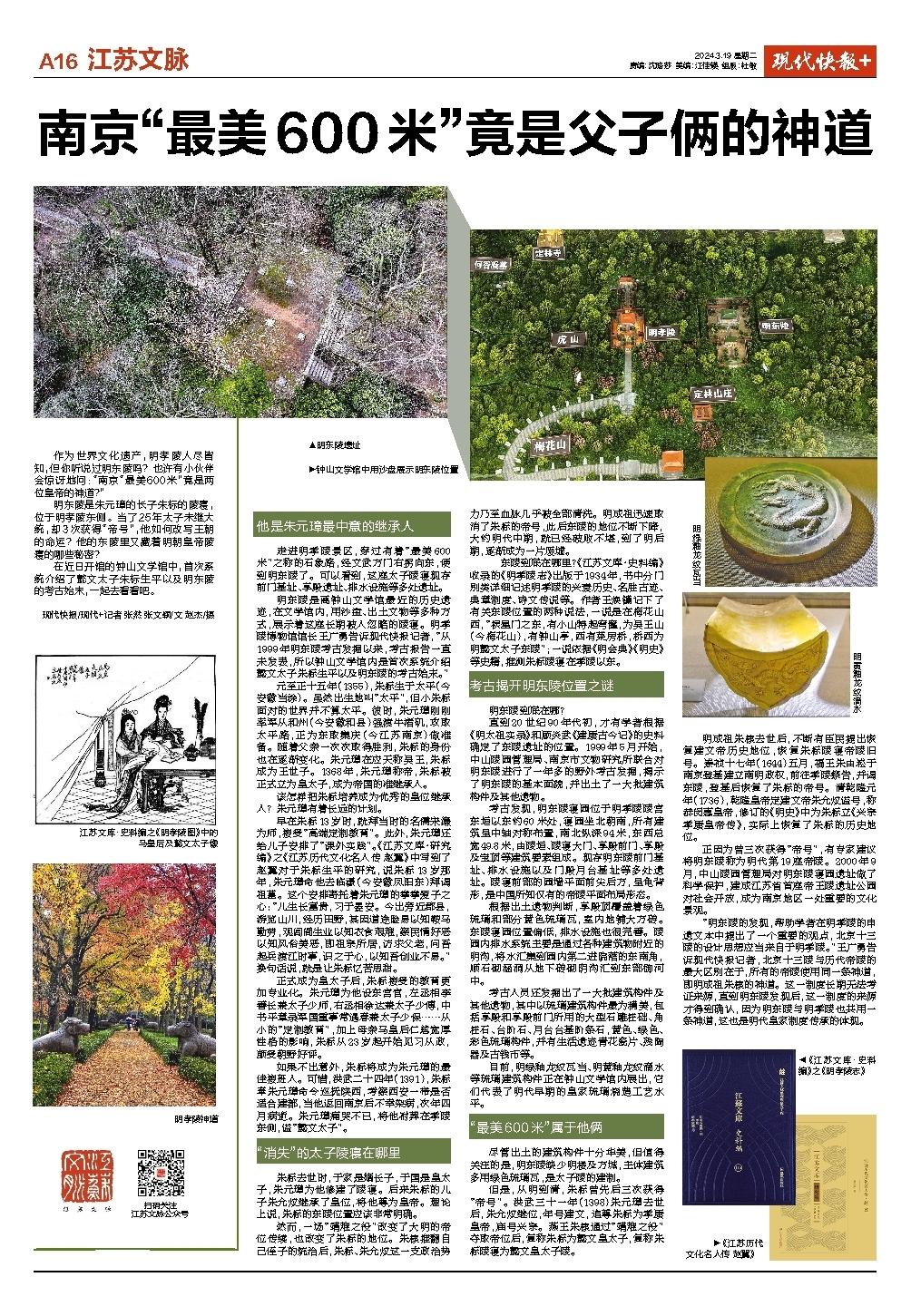

在近日开馆的钟山文学馆中,首次系统介绍了懿文太子朱标生平以及明东陵的考古始末,一起去看看吧。

现代快报/现代+记者 张然 张文颖/文 赵杰/摄

他是朱元璋最中意的继承人

走进明孝陵景区,穿过有着“最美600米”之称的石象路,经文武方门右拐向东,便到明东陵了。可以看到,这座太子陵寝现存前门基址、享殿遗址、排水设施等多处遗址。

明东陵是离钟山文学馆最近的历史遗迹,在文学馆内,用沙盘、出土文物等多种方式,展示着这座长期被人忽略的陵寝。明孝陵博物馆馆长王广勇告诉现代快报记者,“从1999年明东陵考古发掘以来,考古报告一直未发表,所以钟山文学馆内是首次系统介绍懿文太子朱标生平以及明东陵的考古始末。”

元至正十五年(1355),朱标生于太平(今安徽当涂)。虽然出生地叫“太平”,但小朱标面对的世界并不算太平。彼时,朱元璋刚刚率军从和州(今安徽和县)强渡牛渚矶,攻取太平路,正为东取集庆(今江苏南京)做准备。随着父亲一次次取得胜利,朱标的身份也在逐渐变化。朱元璋在应天称吴王,朱标成为王世子。1368年,朱元璋称帝,朱标被正式立为皇太子,成为帝国的准继承人。

该怎样把朱标培养成为优秀的皇位继承人?朱元璋有着长远的计划。

早在朱标13岁时,就拜当时的名儒宋濂为师,接受“高端定制教育”。此外,朱元璋还给儿子安排了“课外实践”。《江苏文库·研究编》之《江苏历代文化名人传 赵翼》中写到了赵翼对于朱标生平的研究,说朱标13岁那年,朱元璋命他去临濠(今安徽凤阳东)拜谒祖墓。这个安排寄托着朱元璋的拳拳爱子之心:“儿生长富贵,习于晏安。今出旁近郡县,游览山川,经历田野,其因道途险易以知鞍马勤劳,观闾阎生业以知衣食艰难,察民情好恶以知风俗美恶,即祖宗所居,访求父老,问吾起兵渡江时事,识之于心,以知吾创业不易。”换句话说,就是让朱标忆苦思甜。

正式成为皇太子后,朱标接受的教育更加专业化。朱元璋为他设东宫官,左丞相李善长兼太子少师,右丞相徐达兼太子少傅,中书平章录军国重事常遇春兼太子少保……从小的“定制教育”,加上母亲马皇后仁慈宽厚性格的影响,朱标从23岁起开始见习从政,颇受朝野好评。

如果不出意外,朱标将成为朱元璋的最佳接班人。可惜,洪武二十四年(1391),朱标奉朱元璋命令巡抚陕西,考察西安一带是否适合建都,当他返回南京后不幸染病,次年四月病逝。朱元璋痛哭不已,将他祔葬在孝陵东侧,谥“懿文太子”。

“消失”的太子陵寝在哪里

朱标去世时,于家是嫡长子,于国是皇太子,朱元璋为他修建了陵寝。后来朱标的儿子朱允炆继承了皇位,将他尊为皇帝。理论上说,朱标的东陵位置应该非常明确。

然而,一场“靖难之役”改变了大明的帝位传续,也改变了朱标的地位。朱棣推翻自己侄子的统治后,朱标、朱允炆这一支政治势力乃至血脉几乎被全部清洗。明成祖迅速取消了朱标的帝号,此后东陵的地位不断下降,大约明代中期,就已经破败不堪,到了明后期,逐渐成为一片废墟。

东陵到底在哪里?《江苏文库·史料编》收录的《明孝陵志》出版于1934年,书中分门别类详细记述明孝陵的兴衰历史、名胜古迹、典章制度、诗文传说等。作者王焕镳记下了有关东陵位置的两种说法,一说是在梅花山西,“棂星门之东,有小山特起穹窿,为吴王山(今梅花山),有钟山亭,西有菜房桥,桥西为明懿文太子东陵”;一说依据《明会典》《明史》等史籍,推测朱标陵寝在孝陵以东。

考古揭开明东陵位置之谜

明东陵到底在哪?

直到20世纪90年代初,才有学者根据《明太祖实录》和顾炎武《建康古今记》的史料确定了东陵遗址的位置。1999年5月开始,中山陵园管理局、南京市文物研究所联合对明东陵进行了一年多的野外考古发掘,揭示了明东陵的基本面貌,并出土了一大批建筑构件及其他遗物。

考古发现,明东陵寝园位于明孝陵陵宫东垣以东约60米处,寝园坐北朝南,所有建筑呈中轴对称布置,南北纵深94米,东西总宽49.8米,由陵垣、陵寝大门、享殿前门、享殿及宝顶等建筑要素组成。现存明东陵前门基址、排水设施以及门殿月台基址等多处遗址。陵寝前部的园墙平面前尖后方,呈龟背形,是中国所知仅有的帝陵平面布局形态。

根据出土遗物判断,享殿顶覆盖着绿色琉璃和部分黄色琉璃瓦,室内地铺大方砖。东陵寝园位置偏低,排水设施也很完善。陵园内排水系统主要是通过各种建筑物附近的明沟,将水汇集到园内第二进院落的东南角,顺石砌涵洞从地下砖砌阴沟汇到东部御河中。

考古人员还发掘出了一大批建筑构件及其他遗物,其中以琉璃建筑构件最为精美,包括享殿和享殿前门所用的大型石雕柱础、角柱石、台阶石、月台台基阶条石,黄色、绿色、彩色琉璃构件,并有生活遗迹青花瓷片、残陶器及古钱币等。

目前,明绿釉龙纹瓦当、明黄釉龙纹滴水等琉璃建筑构件正在钟山文学馆内展出,它们代表了明代早期的皇家琉璃烧造工艺水平。

“最美600米”属于他俩

尽管出土的建筑构件十分华美,但值得关注的是,明东陵缺少明楼及方城,主体建筑多用绿色琉璃瓦,是太子陵的建制。

但是,从明到清,朱标曾先后三次获得“帝号”。洪武三十一年(1398)朱元璋去世后,朱允炆继位,年号建文,追尊朱标为孝康皇帝,庙号兴宗。燕王朱棣通过“靖难之役”夺取帝位后,复称朱标为懿文皇太子,复称朱标陵寝为懿文皇太子陵。

明成祖朱棣去世后,不断有臣民提出恢复建文帝历史地位,恢复朱标陵寝帝陵旧号。崇祯十七年(1644)五月,福王朱由崧于南京登基建立南明政权,前往孝陵祭告,并谒东陵,登基后恢复了朱标的帝号。清乾隆元年(1736),乾隆皇帝定建文帝朱允炆谥号,称恭闵惠皇帝,修订的《明史》中为朱标立《兴宗孝康皇帝传》,实际上恢复了朱标的历史地位。

正因为曾三次获得“帝号”,有专家建议将明东陵称为明代第19座帝陵。2000年9月,中山陵园管理局对明东陵寝园遗址做了科学保护,建成江苏省首座帝王陵遗址公园对社会开放,成为南京地区一处重要的文化景观。

“明东陵的发现,帮助学者在明孝陵的申遗文本中提出了一个重要的观点,北京十三陵的设计思想应当来自于明孝陵。”王广勇告诉现代快报记者,北京十三陵与历代帝陵的最大区别在于,所有的帝陵使用同一条神道,即明成祖朱棣的神道。这一制度长期无法考证来源,直到明东陵发现后,这一制度的来源才得到确认,因为明东陵与明孝陵也共用一条神道,这也是明代皇家制度传承的体现。