□汪钧

书法是一门古老的传统艺术,在今天,却走进了一个多元化的时代。多元化并非仅指风格类型,而是包括创作动机、传播形式等各个方面。

就创作动机而言,在“前展览时代”里,书法的主要功能是实用,历代经典碑帖绝大多数都是出于实用目的而作的,自娱则是实用之外的延伸功能。近代以来,当展览机制引入中国后,书法则渐渐像其他艺术一样,成为“娱他”的展示品。近年来,随着展览的蓬勃发展与艺术品市场的兴旺,书法更是成为人们追逐名利的手段之一。当然,以艺获利是正当的、无可厚非的,但我以为,真正的艺术还是存在于超功利的追求之中。因此在今天,人们对于书法的态度是多种多样的,所谓“求仁得仁”,各言其志。

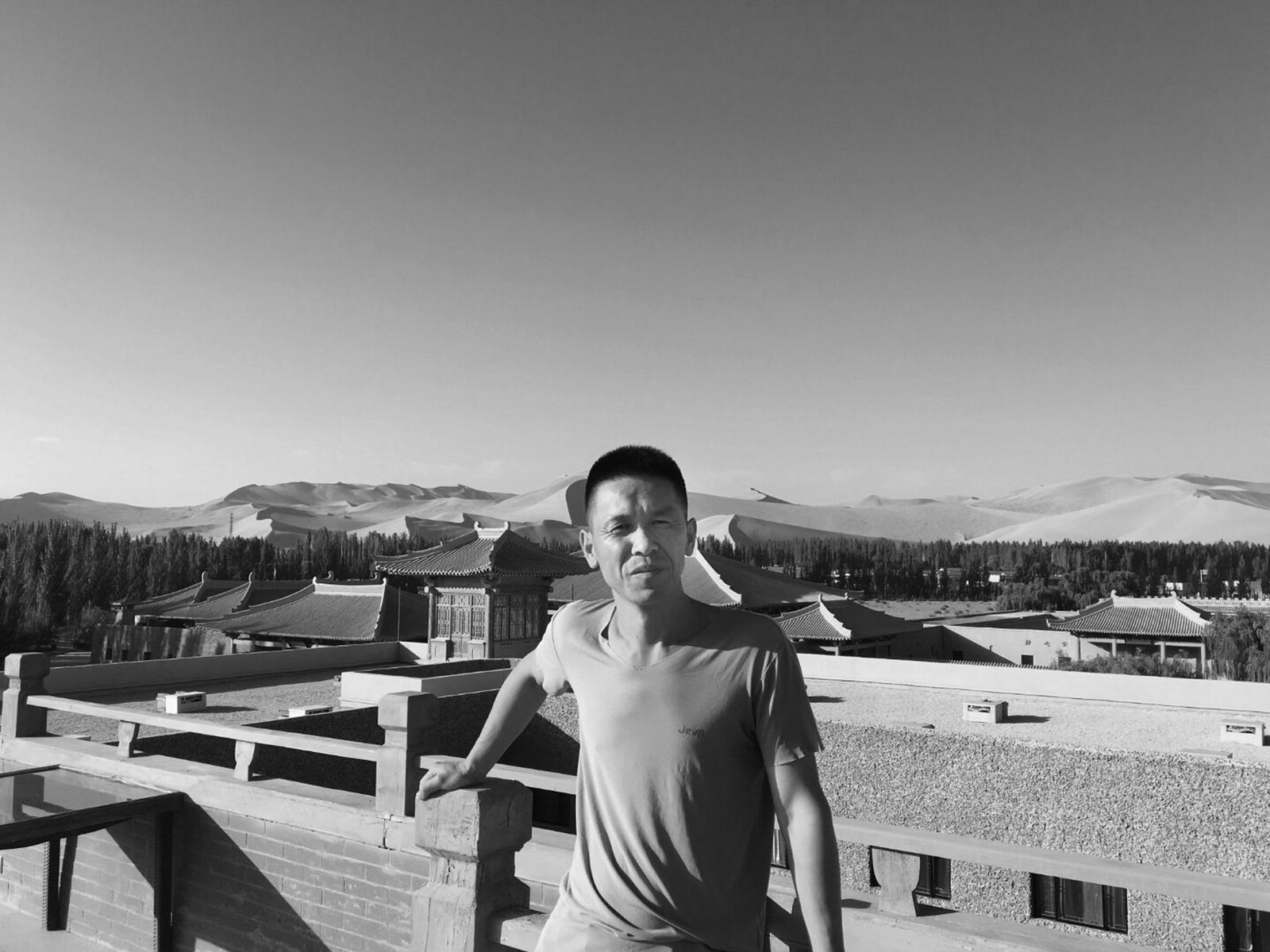

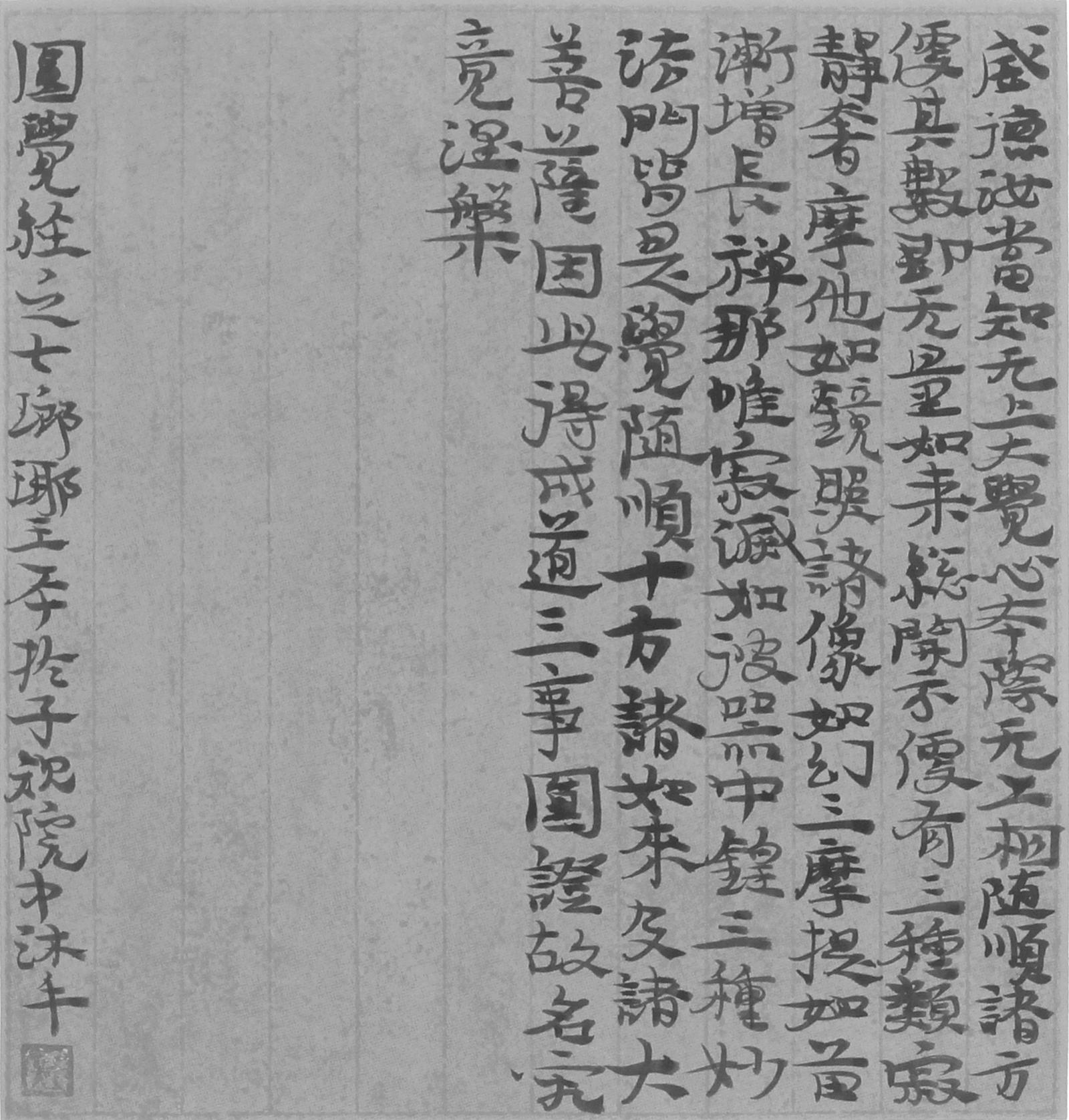

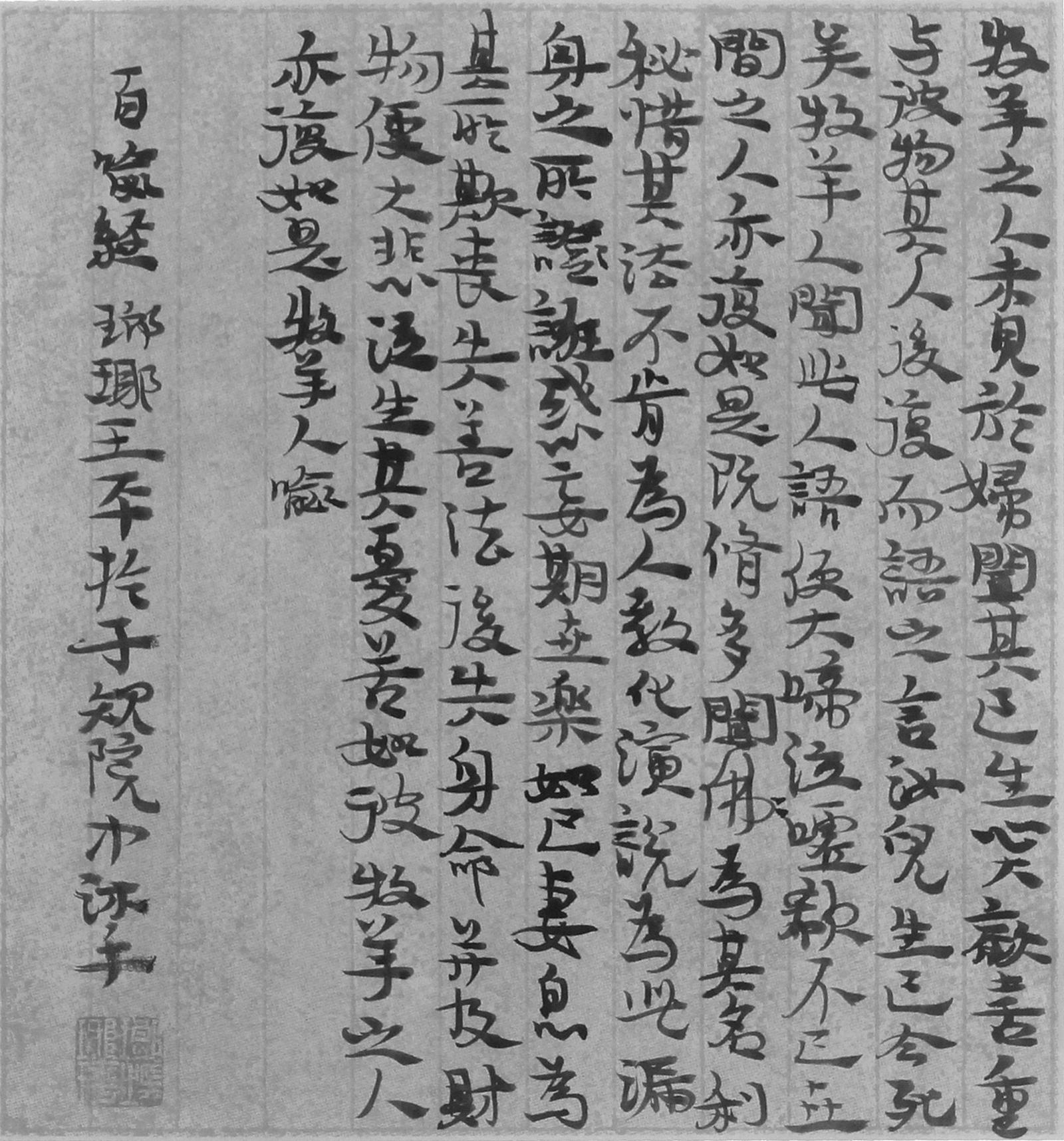

瑯琊王平对于书法的热爱,始于其年轻时期。在那个年代里,人们对于艺术的追求,是比较纯粹的,带有理想主义的色彩。可贵的是,他至今仍然保持这样的心态。在他马鞍山东郊的“子规院”里,居室里随意挂着名家或自己所作的书画作品,一些陶瓷器物上,有着他书写的墨迹,甚至庭院的砖、石上,也散布着他亲手所刻的书痕。书法已经融入了他的生活,他沉吟其中,怡然自得。

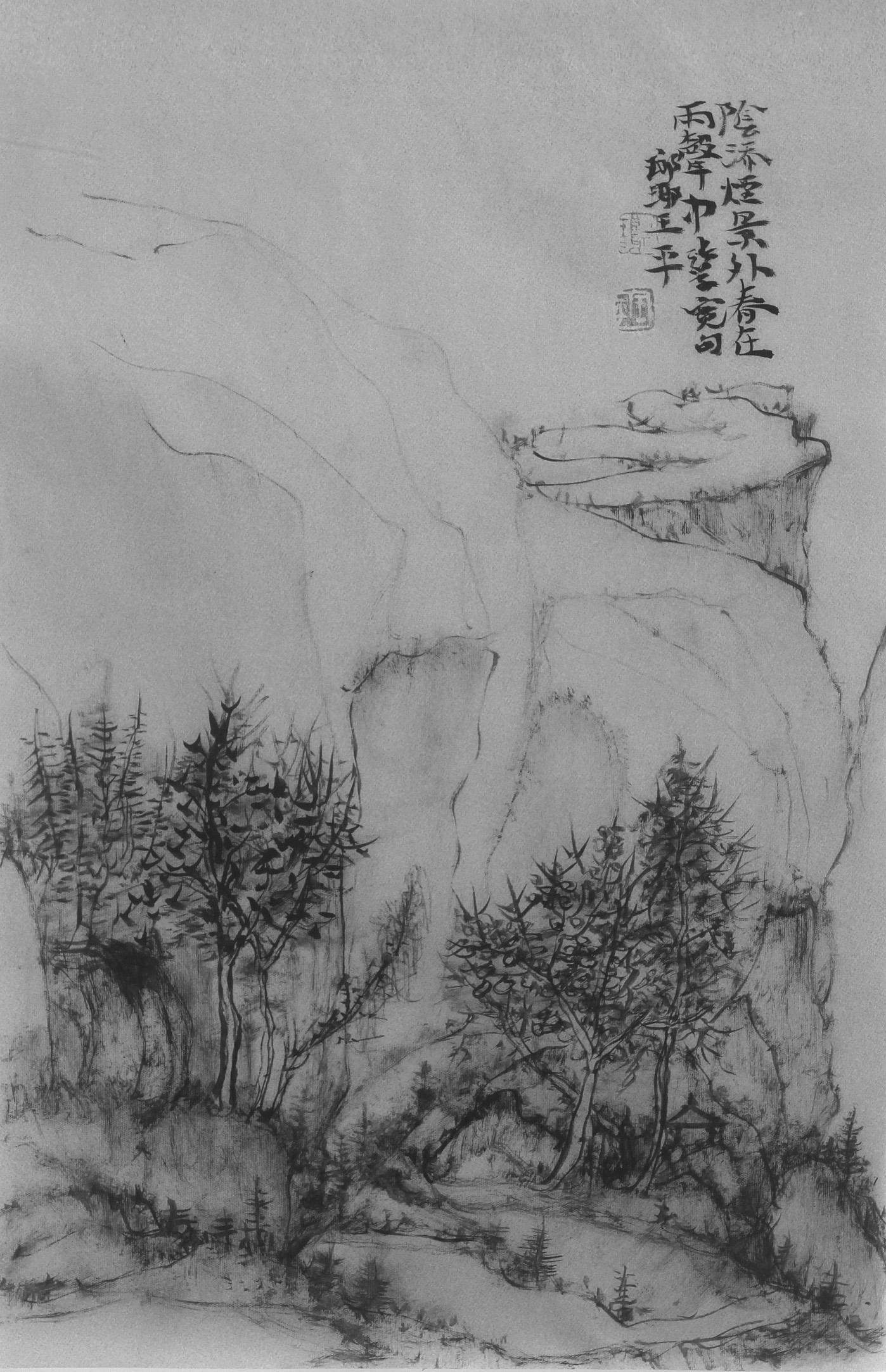

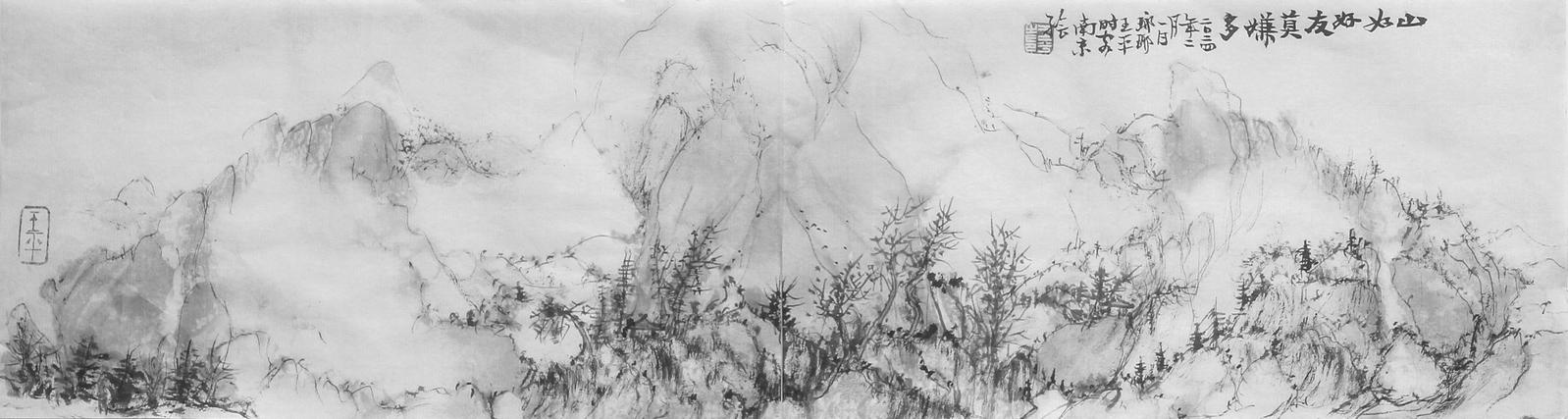

从创作追求来看,他不以趋时附势为目的,而是遵从自己的内心需要。从审美取向上来看,他是以“古”为上,以“古”为美。

“古”何以成为审美范畴,人们对此多有探求,兹不赘述。但何为“古”?尤其是在书法美学范畴里,什么才是“古”?值得我们深入研究。其实,“古”并非指年代久远。如果仅仅指书体形态,那么初学者书写甲骨文或金文也可以称之为“古”了。“古”的核心意义,在于气息的高古——真诚、质朴、大巧若拙,只有深入理解这样的内涵,才能通过书法艺术形象加以体现。人们常说字如其人,因此最可贵的“古”是出于天性的流露。《颜氏家训》引刘向语曰:“巧伪不如拙诚”,真实的情感在艺术中是最值得珍视的。

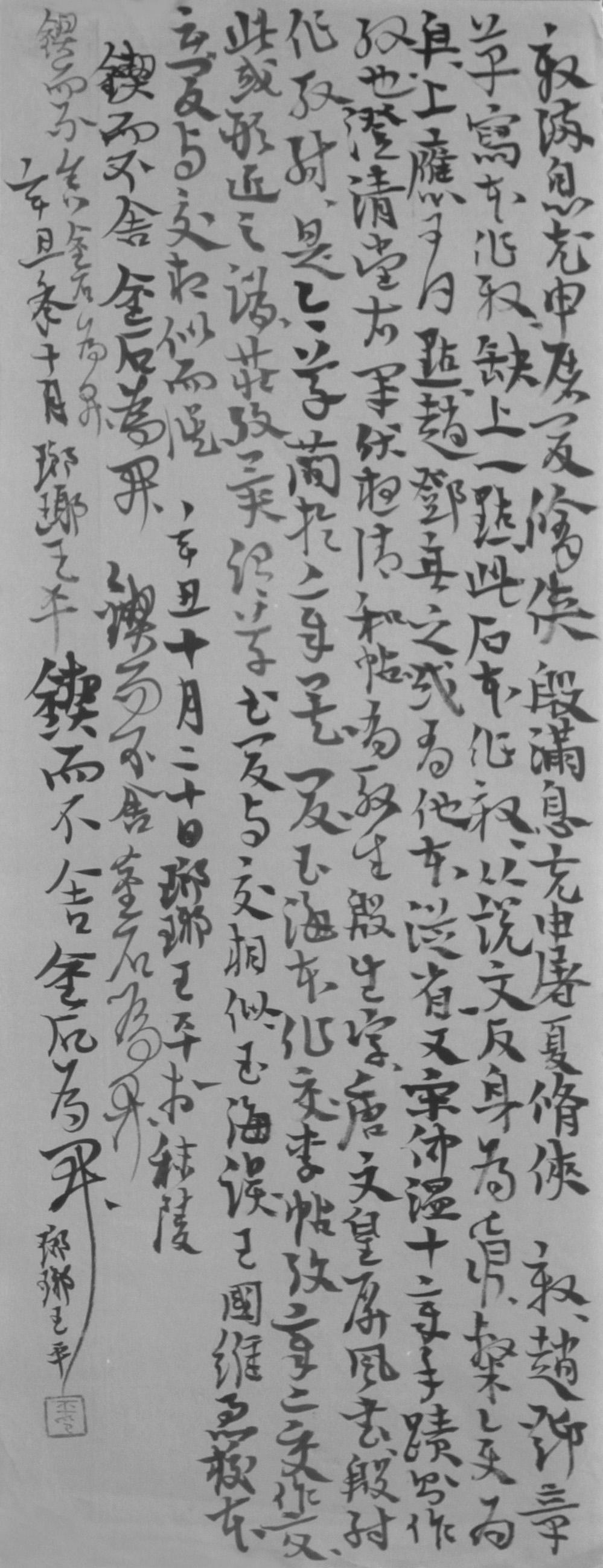

瑯琊王平对于书法中“古意”的追求,是在长期的磨炼与朋友的交流中逐渐确定并自觉选择的。当然,他并不是一味求古。作为一个生活在现代社会里的人,对于艺术的追求不可避免地具有时代性。在他的作品里,不管是朴拙的“写经体”,还是飘逸的章草,或是二者杂糅,都显得烂漫天真,生趣盎然。其作品呈现的形式也丰富多样,在借鉴当下书法创作的形式方面,有取有舍,进行了多方面的尝试。这些都将成为其日后继续前行的良好条件。

瑯琊王平讷于言而敏于行,但观其作大幅行草,则有解衣盘礴之势。可见平易其外,狷介其中。孔子云:“好之者不如乐之者”,“乐之者”才能将一件事情做到令自己心满意足的程度。就书法而言,瑯琊王平是“乐之者”。因此,他对于书法艺术追求的脚步,也将永远不会停息。

(文章作者汪钧系艺术学博士,安徽师范大学美术学院教授、硕士研究生导师)