□萧平

俨少先生说:“我得到王同愈先生的指导,一面读书、一面写字,和画分头并重,互相促进。我自己有一个比例,即十分功夫:四分读书,三分写字,三分画画。”(《自叙》)这是陆俨少治学的时间的分配,一位画家,画外功夫占七分,这才是真正的中国画画家的治学之路。书画同源、同法,书法是绘画的基础,不下功夫不行。读书呢?那是学养。“窃以为学画而不读书,定会缺少营养,流于贫瘠,而且意境不高,匪特不能撰文题画,见其寒俭已也!”(《自叙》)这是先生的心得,是从董其昌“读万卷书”的要求中化出的。昔时高二适先生看到俨少先生画上的题跋,认为高洁隽永,对《水经注》定有研究。一语中的,陆翁青年时确实研读过此书,故引为知己,并记入《自叙》。文的传统与书画的传统一样,几经出入变化,唯真知者方能道其出处。

多看古代名迹,是俨少先生的又一心得。他二十七岁时专程到南京看第二届全国美展,主要看故宫及私人收藏的历代名迹。 前后一星期,“早也看、晚也看,逐根线条揣摩其起笔落笔,用指头比画,闭目默记,做到一闭眼睛,此图如在目前,这样把近百幅名画,看之烂熟,我自比‘贫儿暴富’,再不是闭门造车,孤陋寡闻了。”(《自叙》)“人家说‘熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟’,我说‘熟看名画三百幅,不会作画也会作。”(《自叙》)他认为“看古名迹,还可以提高识辨。看到了第一流的作品,以此为标准,此后再有看到,用此作比较,好坏就一目了然了。”(《自叙》)

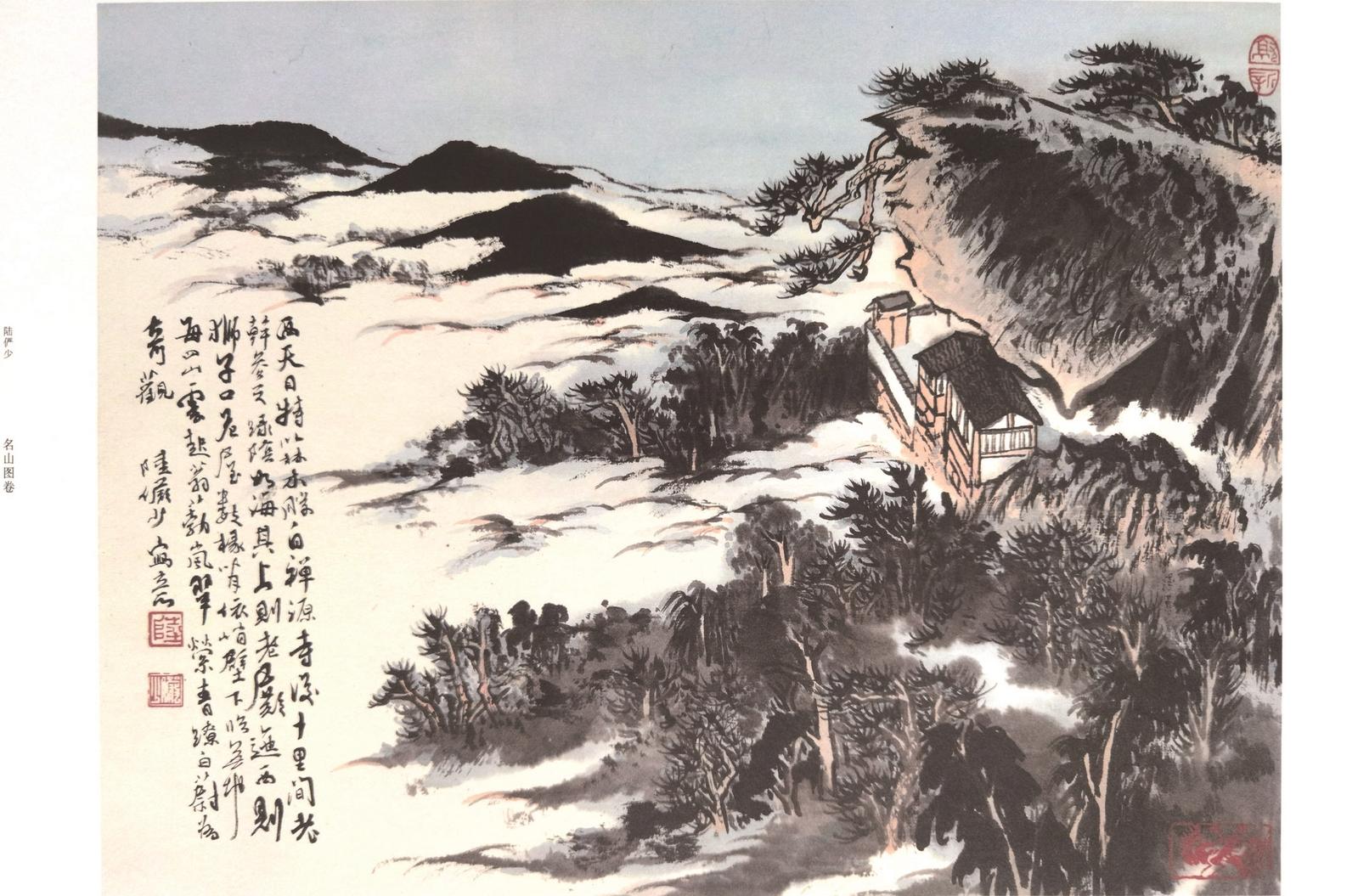

有了读书、观摩古迹、写字、作画的功底,还有一条至为重要,就是到大自然中去,即“师造化”。在那里写生、观察,便会有所发现,有所创造。俨少先生三十七岁时在三峡中走了一个多月,自觉“比读十年书得益更多”。他说:“因为有了三峡看水的生活体验,用勾线办法创造出峡江险水的独特风格,只行海内,为他家所无。从而得出结论,画山水必须到山水中去。”(《自叙》)先生56岁经歙县,在练江边写生时,看到山林边缘,由于日光斜射显出的一道白光(即西画所谓“轮廓光”),初创留白之法。后又结合新安江两岸所见雨景、井冈山所见云山、飞瀑,相互补充,益臻完美,形成了先生后期山水作品的独特面貌。他主张“每到一山,因其典型不同,表现的方法亦异,必须带些新方法回来,充实自己的创作方法。”《课稿》中“中景竹画法”“满坡林木”等,都是他受真山水启发形成的新画法。

俨少先生在他的《自叙》中,总结自己的山水画的创作方法,有三个联合体。笔者以为,这段论述正可以用作《课稿》的总论,即录于此:

一、 王原祁以至黄宾虹的构图方法,都是由大到小,先定位置,摆正大轮廓,再逐渐勾搭,滃澹点染,以至完成。我一反此法,而是由小到大,笔笔生发,初无定稿,积小面而成大面。在创作过程中,每或思路断绝,形势扦挌,山重水复,终已无路,而转折之间,柳暗花明,绝处逢生,又是一个新境界。这样出奇制胜,可使章法灵活,免于雷同。但其难处在于审察形势,照顾全局。譬如下棋,一子才下,即要预想以后数子如何下发,方不至全盘皆输,一败涂地,不可收拾。

二、 正因用此由小到大的方法,必须在用墨上不是由淡入浓,而是由浓入淡。随浓随淡,一气呵成,可使口子生辣,精神顿起。但其难处,在于浓墨既下,不可更改,应浓应淡,要有把握,用墨不当,或失之黑气层层或失之虚弱无力,变成废品。或笔墨空疏,形象单调,无融液映带之致。总之何处宜浓墨,何处宜淡墨,要心中有数,然后循理成章,自然凑泊,得尽佳致。

三、 也因用以上两个方法,首先必须注意点线,突出骨法用笔,做到每一根线,每一个点,起讫清楚,都有交代。疏密提按,繁简轻重,浓淡干湿,极其变化。这样可以使画面起伏不平,有节奏感、韵律感。其难处要达到点线的圆浑灵变,沉着痛快,笔力透纸,具有本身的欣赏价值,这不是一朝一夕所能做到的,首先心中要有高格调,再加上精熟功夫。不断进行肌肉训练,然后才能经得起推敲。如果点线恶俗,则格调难高,气势不生,韵味不至。所以要做到气韵生动,其关键全在用笔用墨上。以上所论构图、用墨、用笔三种方法,是一个有机的组成部分,合则两利,废一不可。