这两天雨疏风骤,珍珠河畔的樱花还好吗?

这十多天来,南京城内的珍珠河畔游人如织,堪称“顶流”。白天,是“绕花岂惜日千回”的流连。夜晚,是“月照花林皆似霰”的风流。

而此时,樱花雨飘落。

即使樱花落尽,这条古河道,也值得你一看再看。在悠悠流淌的河水背后,是1800年的历史绵延。

现代快报/现代+记者 王凡 王子扬 宋经纬/文

牛华新 苏蕊/摄

部分图片由陈大海提供

一眼千年

故事从东吴开始讲起。

公元229年,孙权称帝,随后迁都南京。

作为都城,就要有都城的气派,孙权建造皇家花园和宫殿城阙,并在皇宫内建仓城。

所谓仓城,就是用来储存大量粮食和物资的地方。但是仓城离秦淮河很远,运输极为不便。

为了沟通城内的运输,也为了便于粮食和物资及时运往宫城,240年,孙权下令在南京城内开凿运河。首先开凿的运渎,位于城西。

第二年,又打通了城东和城北的水道,开凿青溪。

青溪本来发源于钟山,河道是自然河道,经燕雀湖曲折流至淮清桥,汇入秦淮河。

孙权的开凿,是整修疏浚青溪水道,尤其在覆舟山东侧开运河,引玄武湖水入青溪,以保持青溪的水量。

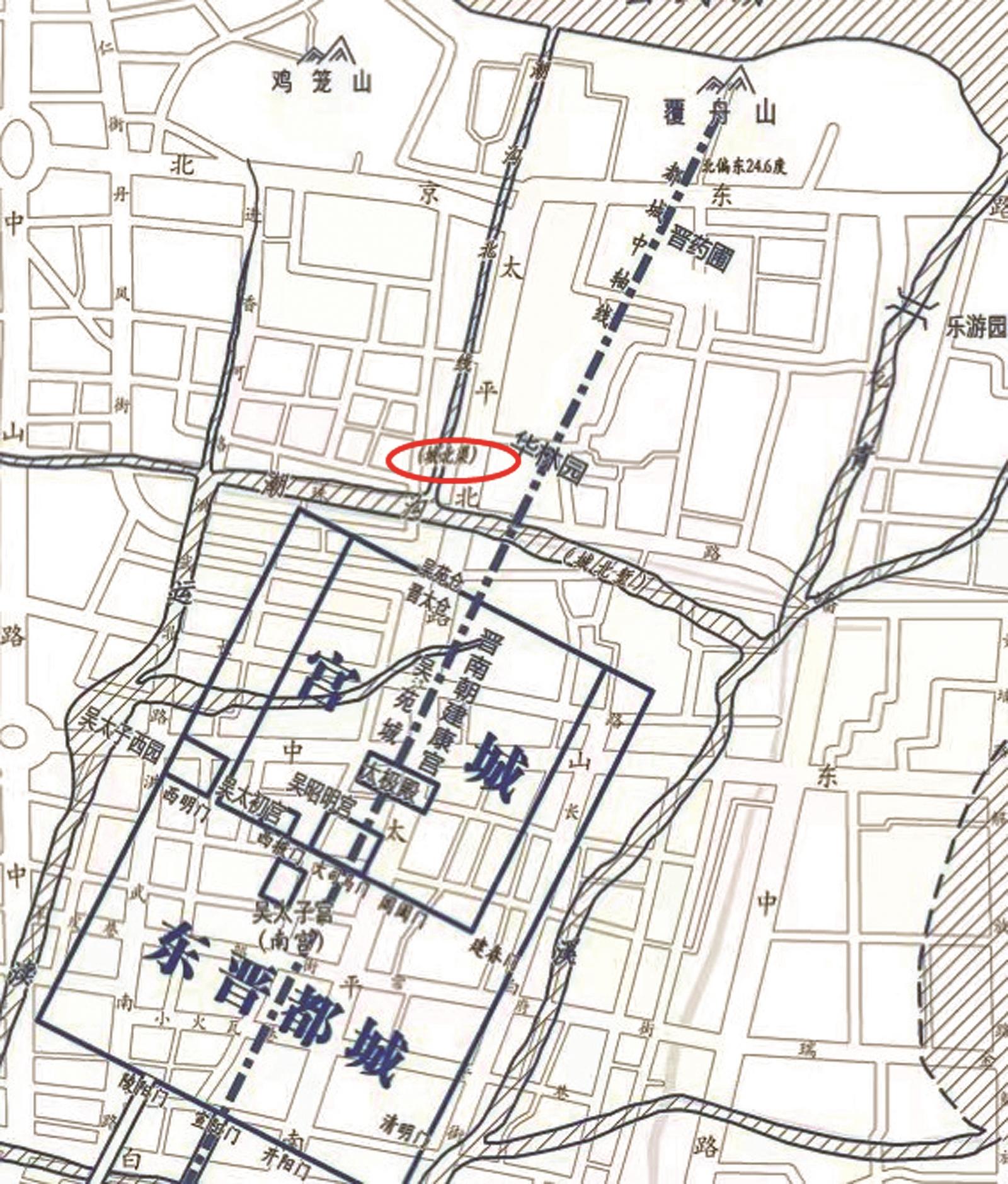

为了增加运渎水道的流量,孙权又在仓城与后湖(玄武湖)之间开凿了潮沟。潮沟以能引江潮而得名。这条水道东接青溪,西通运渎,北连后湖。

到东吴末帝孙皓在位时,又于267年开南北流向的城北渠,南通皇宫。

运渎、潮沟、青溪,再加上北面的玄武湖,南面的秦淮河,南京城的四面,都有水道相环绕,成为都城的自然屏障,交通也大为便利。而几条运河也决定了建康城以后的走向,起到了很重要的奠基作用。

河道的桥梁也很多,如青溪上有七座桥,运渎上有六座桥。

城市印记

这些古运河,在今天的城市里依然留有印记。

先说说城北渠。

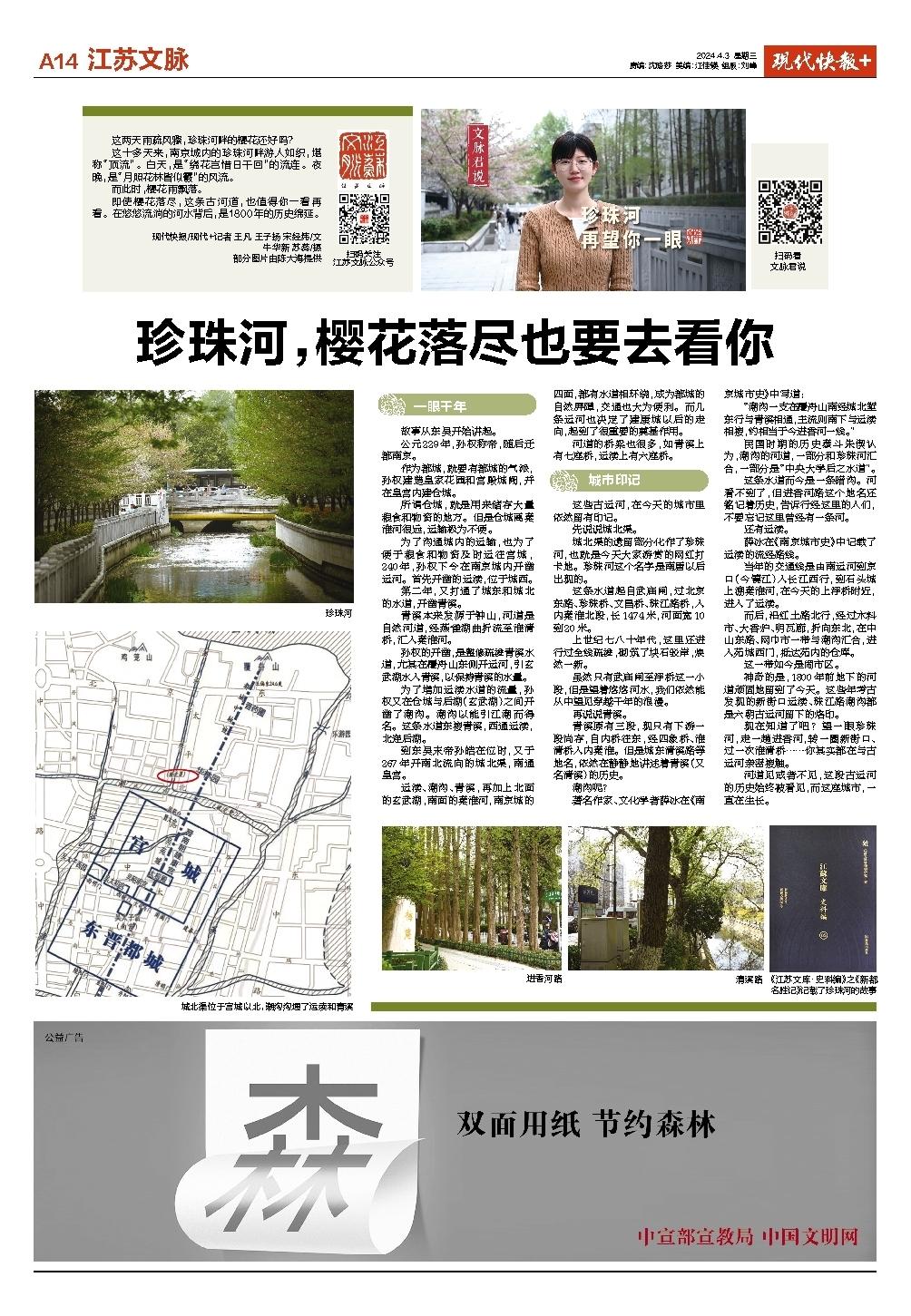

城北渠的遗留部分化作了珍珠河,也就是今天大家游赏的网红打卡地。珍珠河这个名字是南唐以后出现的。

这条水道起自武庙闸,过北京东路、珍珠桥、文昌桥、珠江路桥,入内秦淮北段,长1474米,河面宽10到20米。

上世纪七八十年代,这里还进行过全线疏浚,砌筑了块石驳岸,焕然一新。

虽然只有武庙闸至浮桥这一小段,但是望着悠悠河水,我们依然能从中望见穿越千年的浪漫。

再说说青溪。

青溪原有三段,现只有下游一段尚存,自内桥往东,经四象桥、淮清桥入内秦淮。但是城东清溪路等地名,依然在静静地讲述着青溪(又名清溪)的历史。

潮沟呢?

著名作家、文化学者薛冰在《南京城市史》中写道:

“潮沟一支在覆舟山南经城北堑东行与青溪相通,主流则南下与运渎相接,约相当于今进香河一线。”

民国时期的历史泰斗朱偰认为,潮沟的河道,一部分和珍珠河汇合,一部分是“中央大学后之水道”。

这条水道而今是一条暗沟。河看不到了,但进香河路这个地名还铭记着历史,告诉行经这里的人们,不要忘记这里曾经有一条河。

还有运渎。

薛冰在《南京城市史》中记载了运渎的流经路线。

当年的交通线是由南运河到京口(今镇江)入长江西行,到石头城上溯秦淮河,在今天的上浮桥附近,进入了运渎。

而后,沿红土路北行,经过木料市、大香炉、明瓦廊,折向东北,在中山东路、网巾市一带与潮沟汇合,进入苑城西门,抵达苑内的仓库。

这一带如今是闹市区。

神奇的是,1800年前地下的河道顽固地留到了今天。这些年考古发现的新街口运渎、珠江路潮沟都是六朝古运河留下的烙印。

现在知道了吧?望一眼珍珠河,走一趟进香河,转一圈新街口、过一次淮清桥……你其实都在与古运河亲密接触。

河道见或者不见,这段古运河的历史始终被看见,而这座城市,一直在生长。