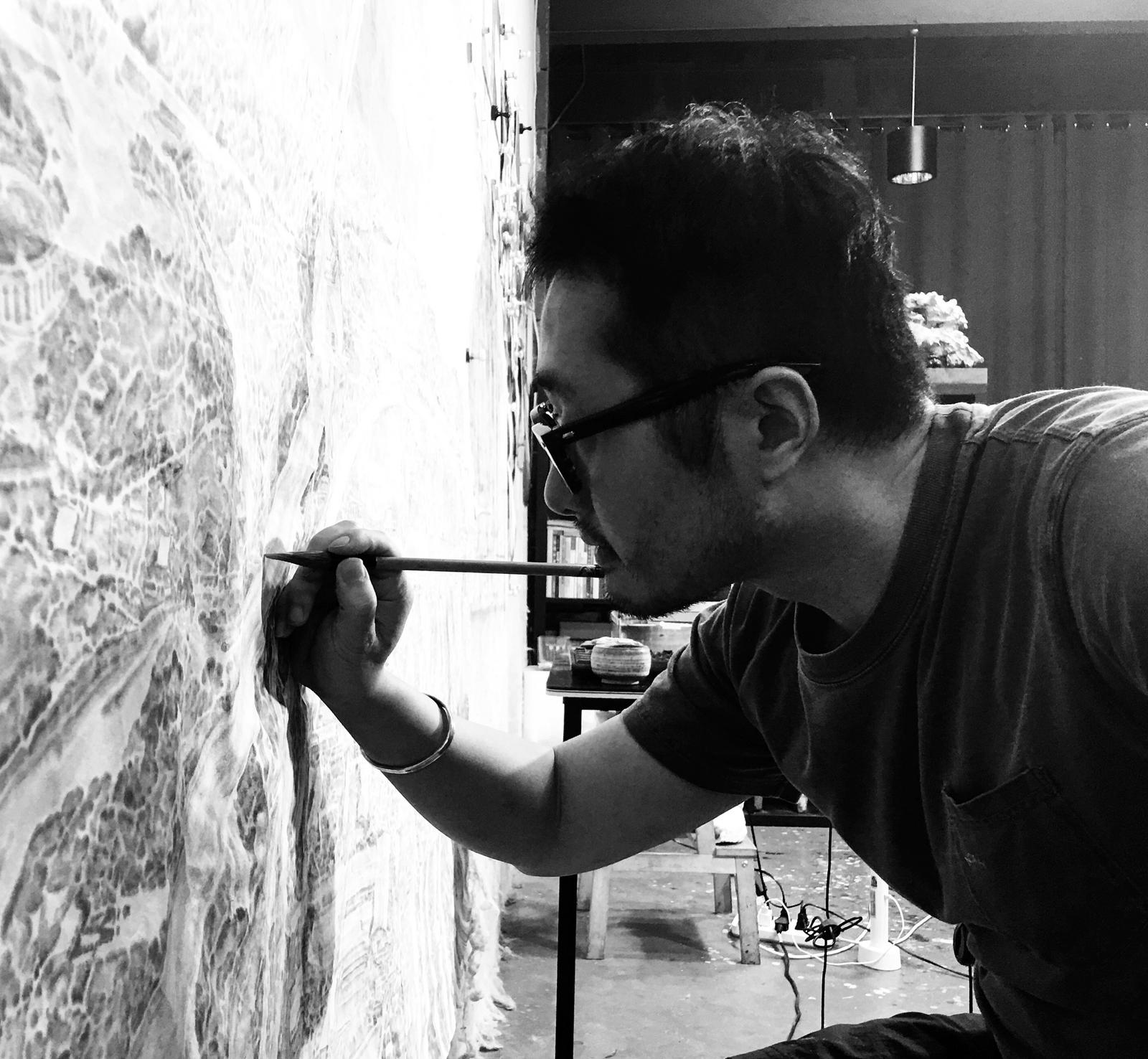

江苏省国画院近年引进专业人员系列汇报展·单鼎凯中国画作品展于4月3日下午在江苏省国画院美术馆开展。单鼎凯是江苏省国画院于2022年引进的一位专业创作人员,现为花鸟画创作研究所专职画师,他将新近创作的44幅作品展现在这里与各位专家、同仁进行交流。

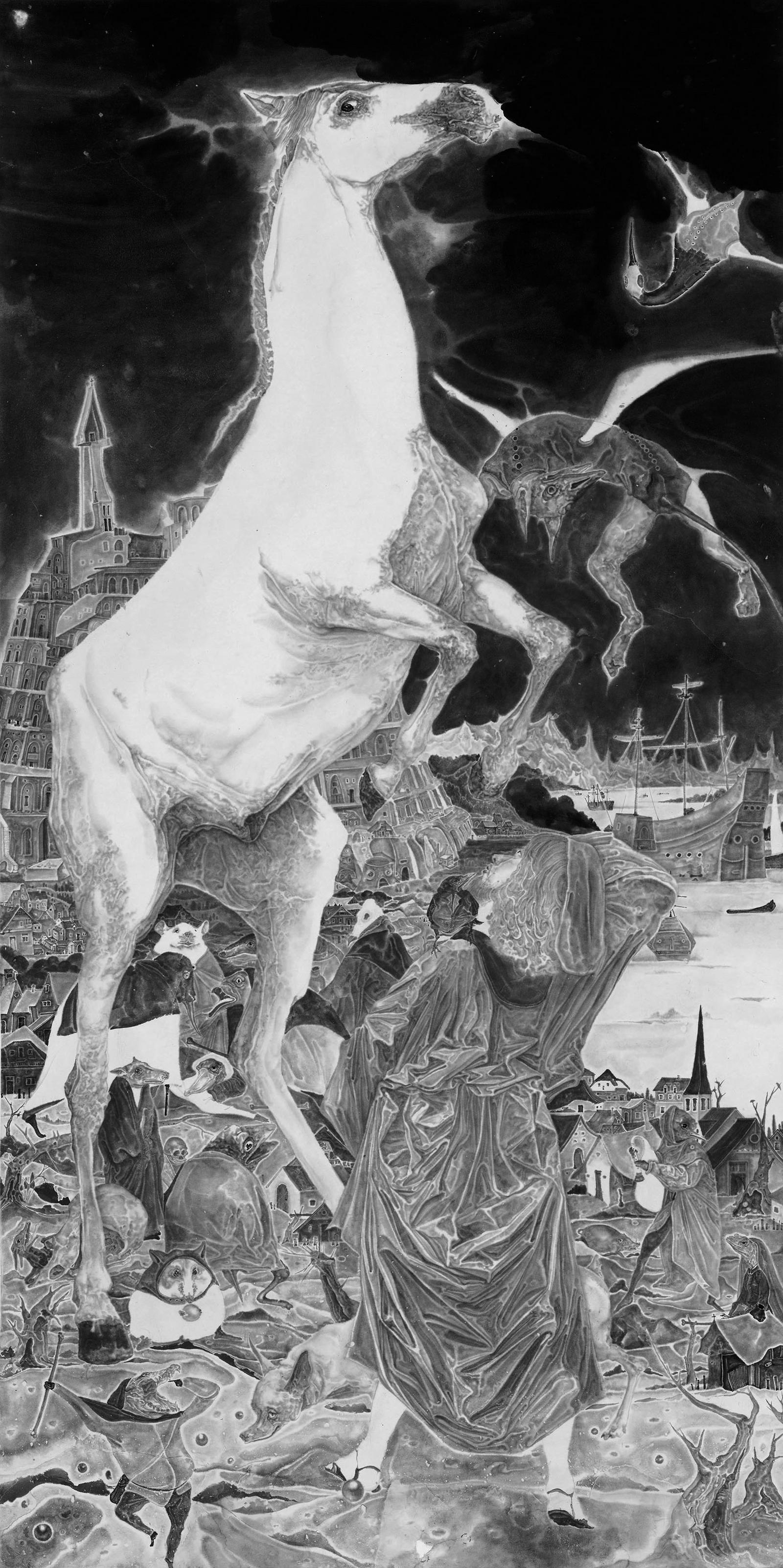

单鼎凯在展览现场向江苏省国画院捐赠一幅作品《虚境》,江苏省文化和旅游厅二级巡视员、江苏省国画院党总支书记孙士泽为单鼎凯颁发了作品收藏证书。本次展览没有举办开幕式,江苏省文学艺术界联合会副主席、江苏省美术家协会主席、江苏省国画院名誉院长、院艺委会主任周京新,江苏省国画院副院长方向军、副院长刘毅、副院长徐钢,江苏省美术家协会副秘书长吴嫔,省国画院美术馆馆长陈明,省国画院花鸟画创作研究所所长李金国,省国画院人物画创作研究所副所长秦寿平,省国画院艺委会办公室副主任梁雨、詹勇,省国画院专职画家郭善涛、王坤、曾立国、曾春平、马帅、宋德志、陈明月、张页、黄梅凡,以及其他嘉宾陆续前往现场观展交流。

为积极响应江苏省文化和旅游厅党组关于加强画院人才建设、学术建设、品牌建设的要求,实际展示画院近年新引进专业人员创作实践与理论研究水平,活跃研究氛围,促进学术交流,自2016年开始,由省国画院山水画创作研究所、人物画创作研究所、花鸟画创作研究所、美术理论研究所配合,在江苏省国画院美术馆举办“江苏省国画院近年引进专业人员系列汇报展”,陆续展出画院自2010年以来引进的中国画专业创作人员调入画院之后的新创作成果,总结经验,切实批评,有效促进。省国画院希望以“系列汇报展”为契机,切实倡导和继承“新金陵画派”深入现实生活、追求传统经典、科学开拓创新的艺术精神,进一步促进画院艺术创作与研究水平迈上新台阶。

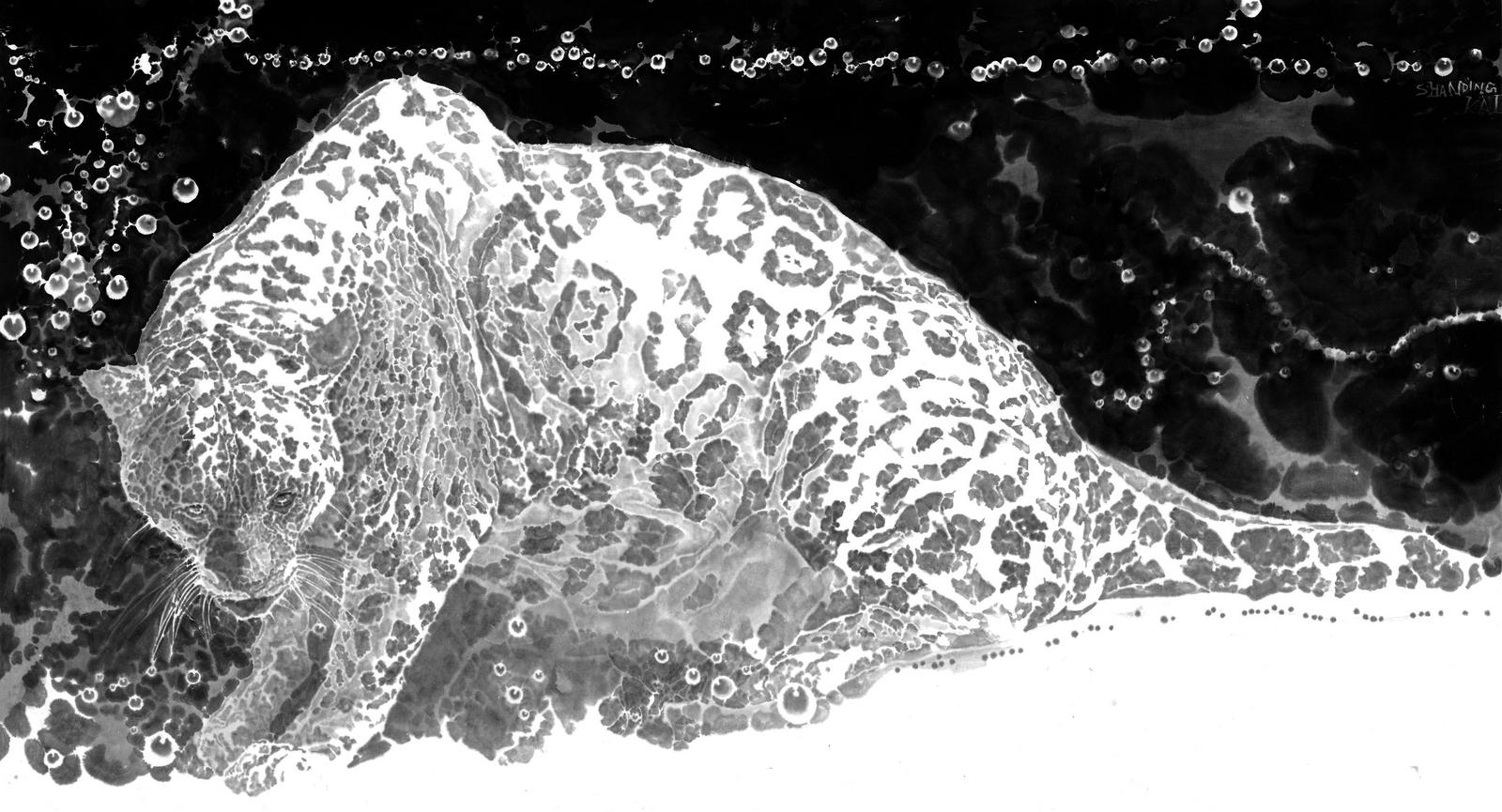

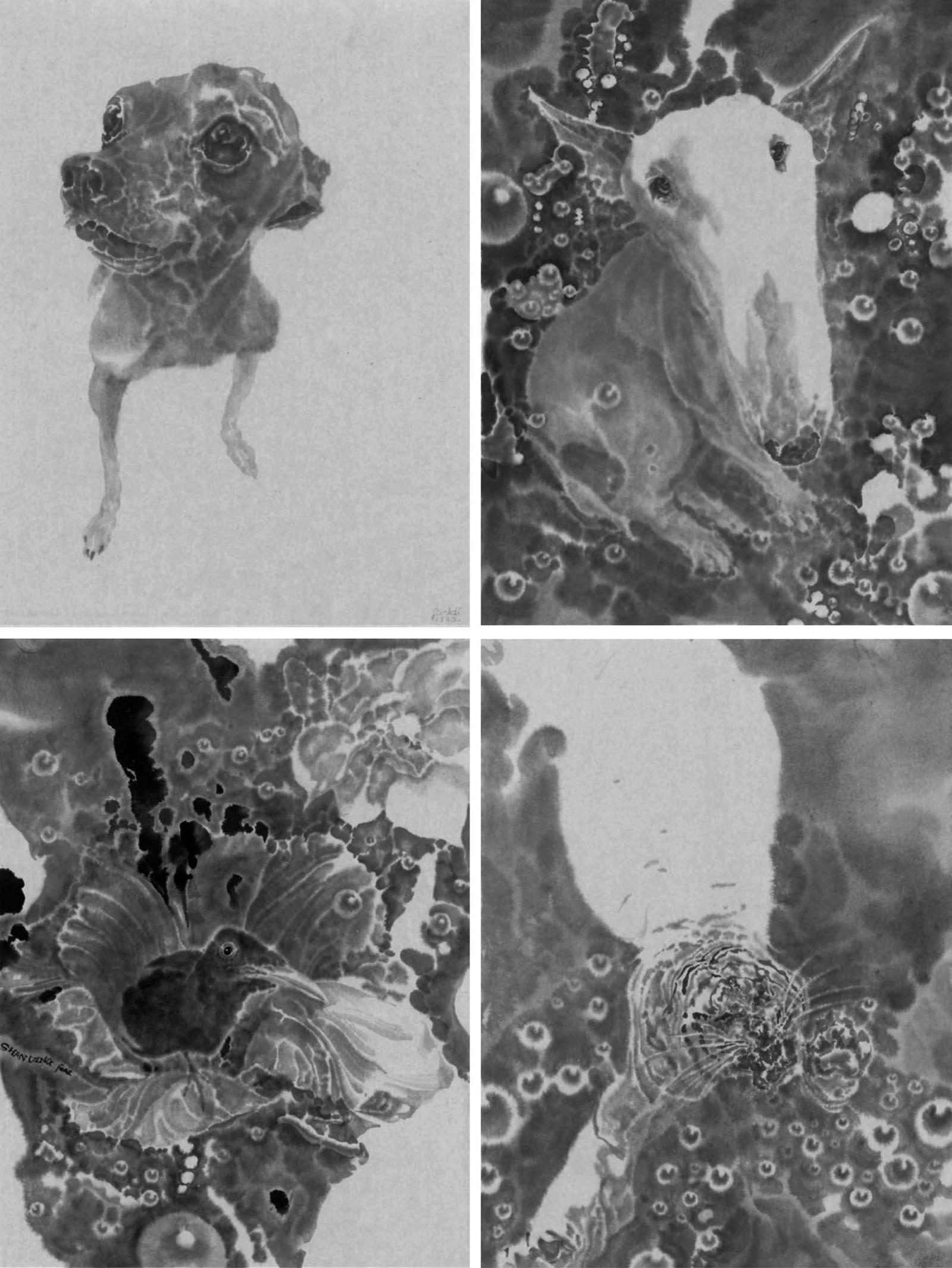

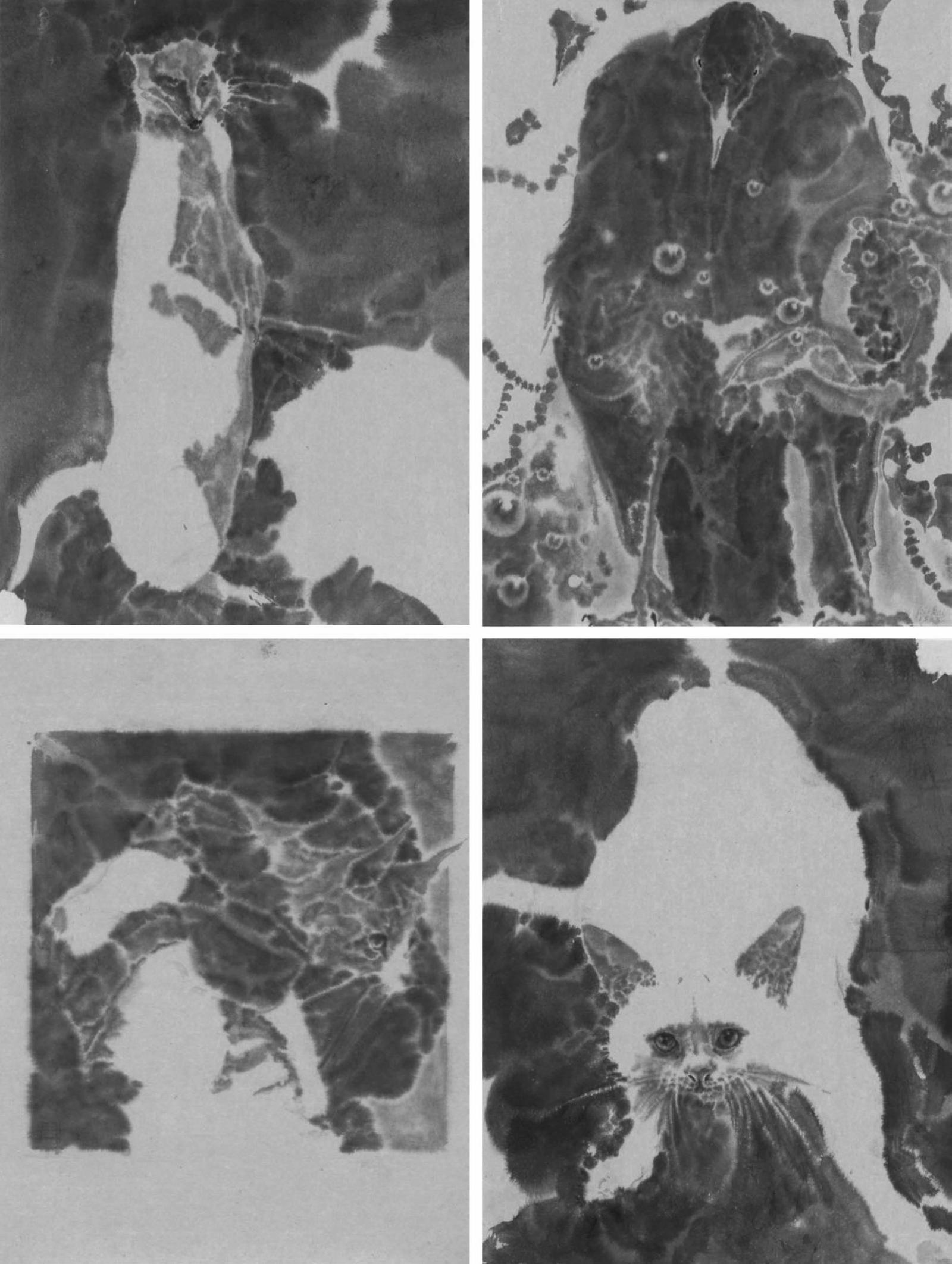

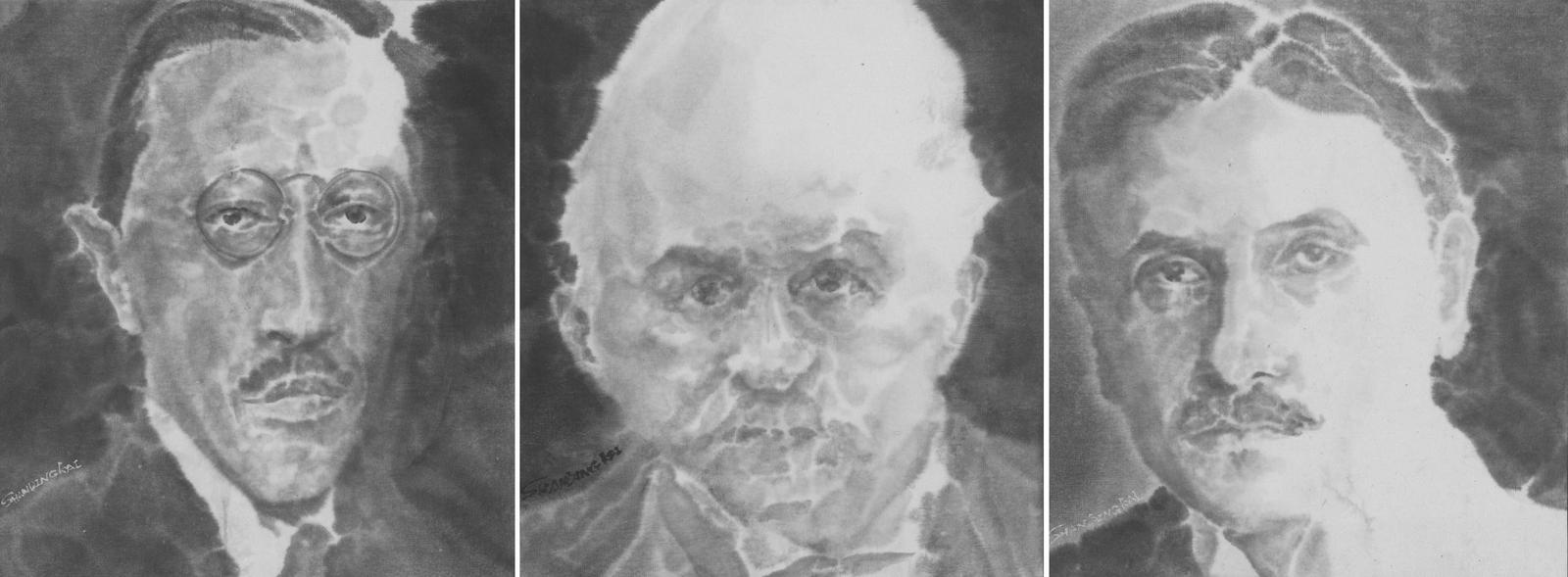

本次展览是江苏省国画院近年引进专业人员系列汇报展活动的第三十回展。展览展出了单鼎凯筹备一年多时间创作完成的44幅水墨精品。作品尺幅有大有小,题材分为风景、人物、动物、花卉等系列。单鼎凯介绍,展览作品是通过不同题材、不同系列的内容进行了主题创作,主要延续之前以水墨为材料的表现形式,画面偏具象。

展览作品中有许多猫的形象较为抢眼,单鼎凯表示,在动物系列中,他想找一个具有代表性并且感兴趣的动物进行塑造。“猫这个题材想要表现一种不确定的状态,把猫放在不同的空间里去寻找不确定的关系。我在里面加入了一些元素,让这种不确定的迷离或者梦幻的表达更强烈一些。”单鼎凯说,展览的作品都是凸显“虚境”这个主题,他以非自然的空间营造出画面的氛围,把动物或者人物,包括花卉,用一种情绪化的方式来表达。

单鼎凯的绘画尤其注重造型语言。他认为,造型语言是水墨画创作的核心要素,并且形、神、色三点起到了至关重要的作用。“在创作实践中,每一张画我都是把想要说的内容或者想要表达的情绪,通过造型语言呈现出来。”单鼎凯说,想要寻找到属于自己独特的造型语言表达方式,既要在传统绘画中寻找养分,也要拓宽阅读视野。如何将个性化的造型语言与时代相融合,则是他今后持续探索的主要问题。

据悉,展览将持续至4月23日。

现代快报/现代+记者 卞唯伟

水墨画造型语言的体悟

□单鼎凯

造型语言是水墨画创作的核心要素,其水平的高低也是评判作品好坏的重要标准。结合自身的创作实践体会,我认为在水墨画的造型语言中,形、神、色三点起到了至关重要的作用。本人通过对以上三点在创作实践中的具体运用,实现个性化造型语言方式的表达,展开了针对性的探索,进一步明确了造型语言在水墨画创作中的重要性。

其一、塑造形体。塑造形体是指用具有艺术性的笔墨形式来刻画物象,并在二维平面上合理地塑造出你想要的形体结构。其重点在于“造”字,是基于个人主观感受而进行的创造式实践。塑造形体时,我们首先要对物象进行观察研究,把眼前的客观物象转化为画面形象,然后反过来再对应眼前的客观物象。这里涉及“形式转换”的问题,即在对物象形体进行主观处理时,我们可分为“似”与“不似”两个范畴,在这两种范畴之间有着许多塑造的可能性,或抽象、或写实、或变形,而最终的形象则取决于我们的主观参与程度,以及和物象之间的合理转换,即现实的“物”转变为画面的“形”的过程。我的体会是,在创作中必须清楚客观与主观、再现与表现之间的关系,当内心对物象从客观世界转换到二维平面上的“形式转化”有“底”之后再动笔,则会事半功倍。另外,研读经典作品中的造型处理手法,同时有意识地强化个人敏感度的训练,都有利于提高画面中物象塑造的耐看度。

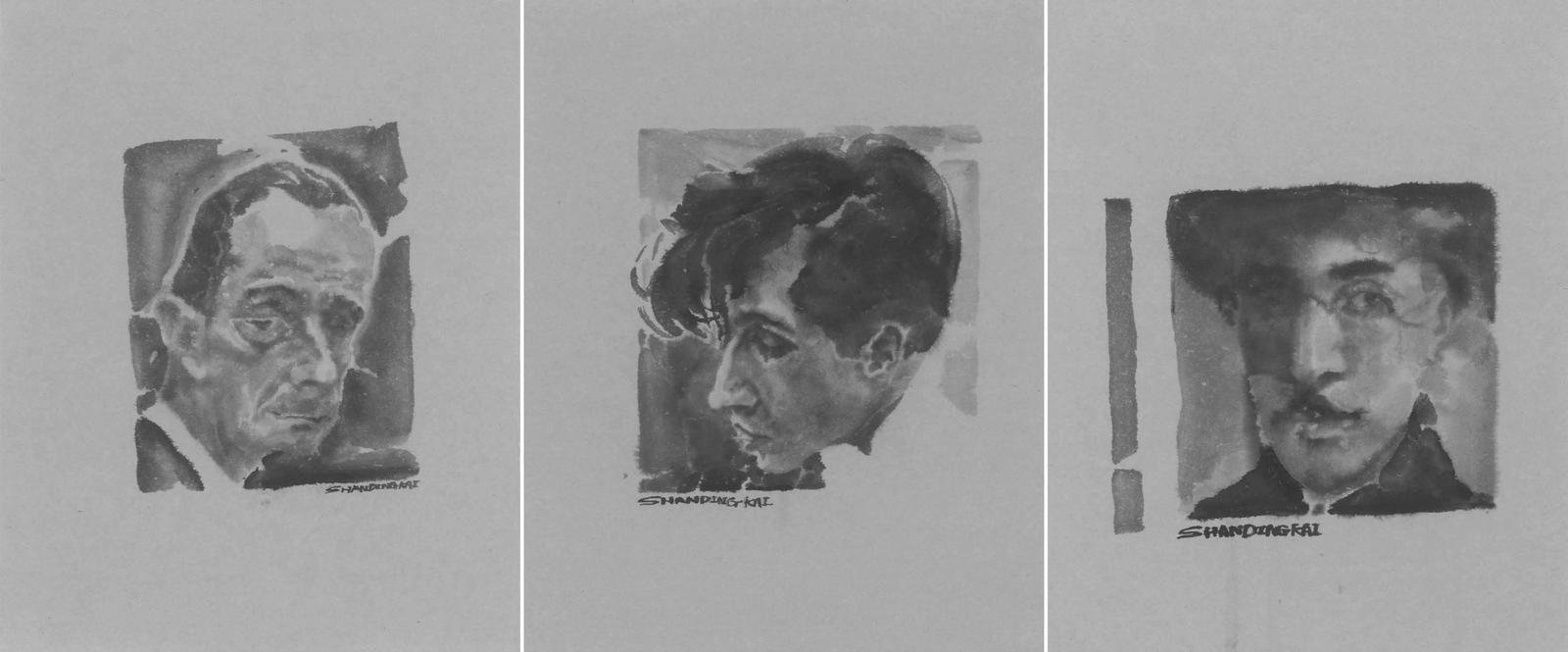

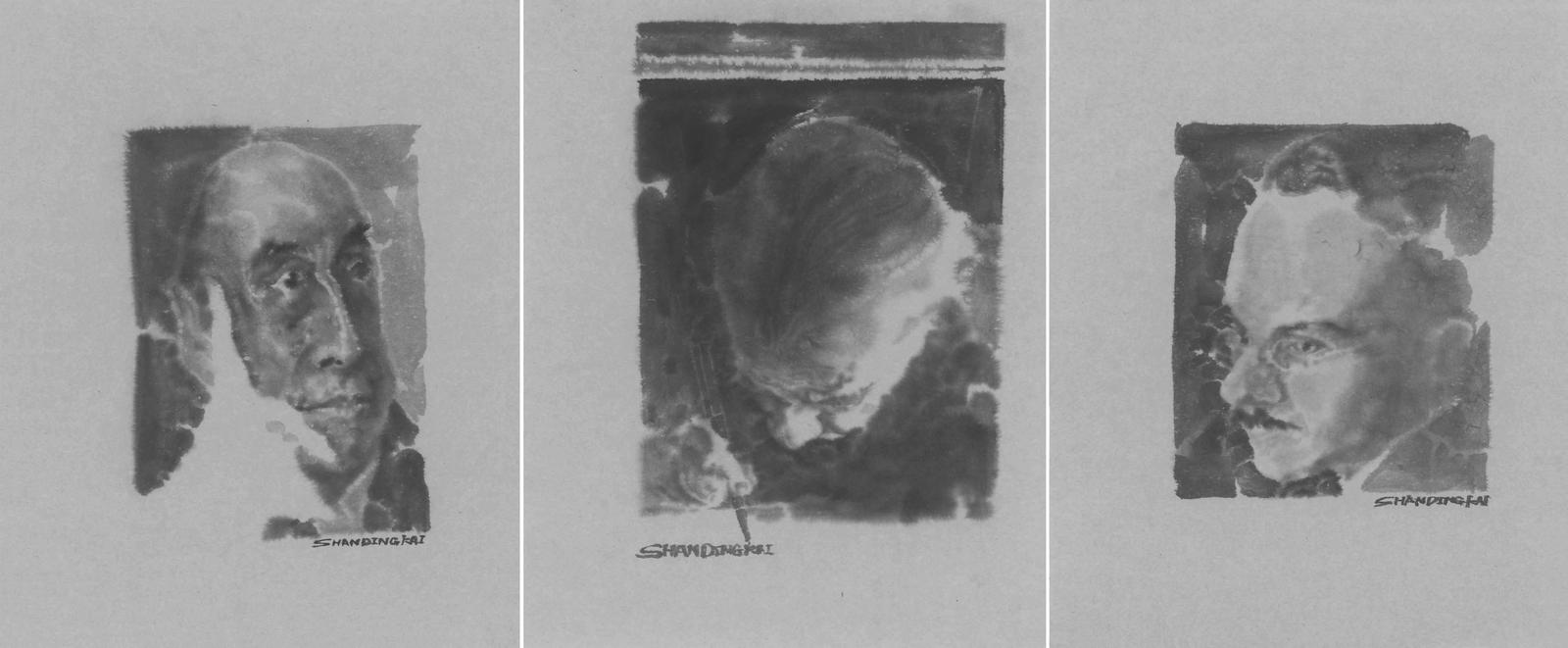

其二、神领意造。神领意造是指通过对物象的观察和感受去创造艺术形象,把握其内在的精神气质。东晋顾恺之提出“传神写照”的观点,强调了表现物象的性格特征和精神面貌,不应满足于“形似”,更要强调“神似”,揭露其本质特点,激发艺术的表现力。在传统绘画的发展过程中,物象的塑造多以较为“程式化”的方式经营,“脸谱化”的现象尤为明显。后又陈陈相因,严重阻碍了个体对于物象内在精神气质的“自醒式”探索。在这样的背景下,对于物象个性化的表达便带来了制约,造成了千篇一律、缺乏生机。但其中也不乏冲破束缚的画家,他们不落俗套,另辟蹊径,大胆创新,如贯休和陈洪绶。贯休所造的罗汉均是梵相,浓眉大眼,丰颊高鼻,形象古怪;陈洪绶“既重视形体的夸张,又重视神情表达的含蓄”。二人以独特的神领意造,对后世产生了巨大的影响。我们在遵循艺术内在规律的同时,面对自然物象不能成为其奴隶,应注重情感与精神的表达,强调取舍与夸张,尽可能地把所造形象变得生趣有神。

其三、墨分五色。墨分五色出自唐代张彦远《历代名画记》中的“运墨而五色具”,是指墨在遇水调和后的浓淡干湿变化以及呈现出不同程度的灰色。通过墨色变化塑造物象的形体与质感,构建出画面的空间,以表现作品的氛围与气质。石涛讲“墨之溅笔也以灵,笔之运墨也以神。墨非蒙养不灵,笔非生活不神”。其意为用墨笔表现出物象的灵动之气,笔在纸上运墨,也能附之以神采。如果画家不经过长期的学习训练,用墨就达不到灵动的效果。“笔与墨会,是为氤氲,氤氲不分,是为混沌”,同样说明用墨不可混沌,需要分出层次,显现变化。在水墨画创作中,墨的表现力已经被拓展得十分丰富,有“墨分五色”“墨分八彩”之说。水墨画中也有“留白”的表现形式,运用得当可以与墨色在宣纸上呈现一种特有的黑白灰关系。娴熟地掌握“墨色”并处理好“墨色”与物象形体之间的关系,既能够丰富画面中的对比关系,也能够增加画面中物象的活力。在我的水墨画创作中,对墨色的处理手法也吸纳了部分西方绘画中的养分。我会通过研读他们的画作,揣摩其中的细节,特别是对光影的处理,有效地转化到自己的创作中。

可见,在水墨画的创作中,如果说“形”是肉胎骨架,“神”是精神气质,那么“色”就是得体的衣物,造型语言中的这三点需要做到环环相扣,缺一不可。同时,我们既要在传统绘画中寻找养分,也要拓宽阅读视野,从而在实践中寻找到一种属于自己的独特的造型语言表达方式。随着时代的发展,水墨画的表现方式和审美诉求也在发生变化,如何将个性化的造型语言与时代相融合,则是我在今后的创作实践中持续探索的主要问题。