今年是渡江战役胜利暨南京解放75周年。南京市档案馆、南京市委党史办、南京市博物总馆等单位为筹备相关展览,在查找史料时,发现了运送人民解放军过江的“京电号”小火轮7名船工的户籍卡。

值得注意的是,正驾驶黄兴法、轮机长戴仁芳户籍卡上的名字,和此前记录中的“黄兴发”“藏仁芳”并不一致。现代快报记者了解到,南京市档案馆正寻找这些船工的亲属。

通讯员 王宇 焦惠敏

现代快报/现代+记者 刘静妍

“京电号”小火轮7名船工户籍卡被发现

1949年4月23日,人民解放军突破长江天险,解放南京。其中,“京电号”小火轮的船工们轮替交接,冒着枪林弹雨往返长江两岸,持续奋战11个小时,共运送1400多名解放军指战员到达江南。“京电号”小火轮也因此被誉为“渡江第一船”。

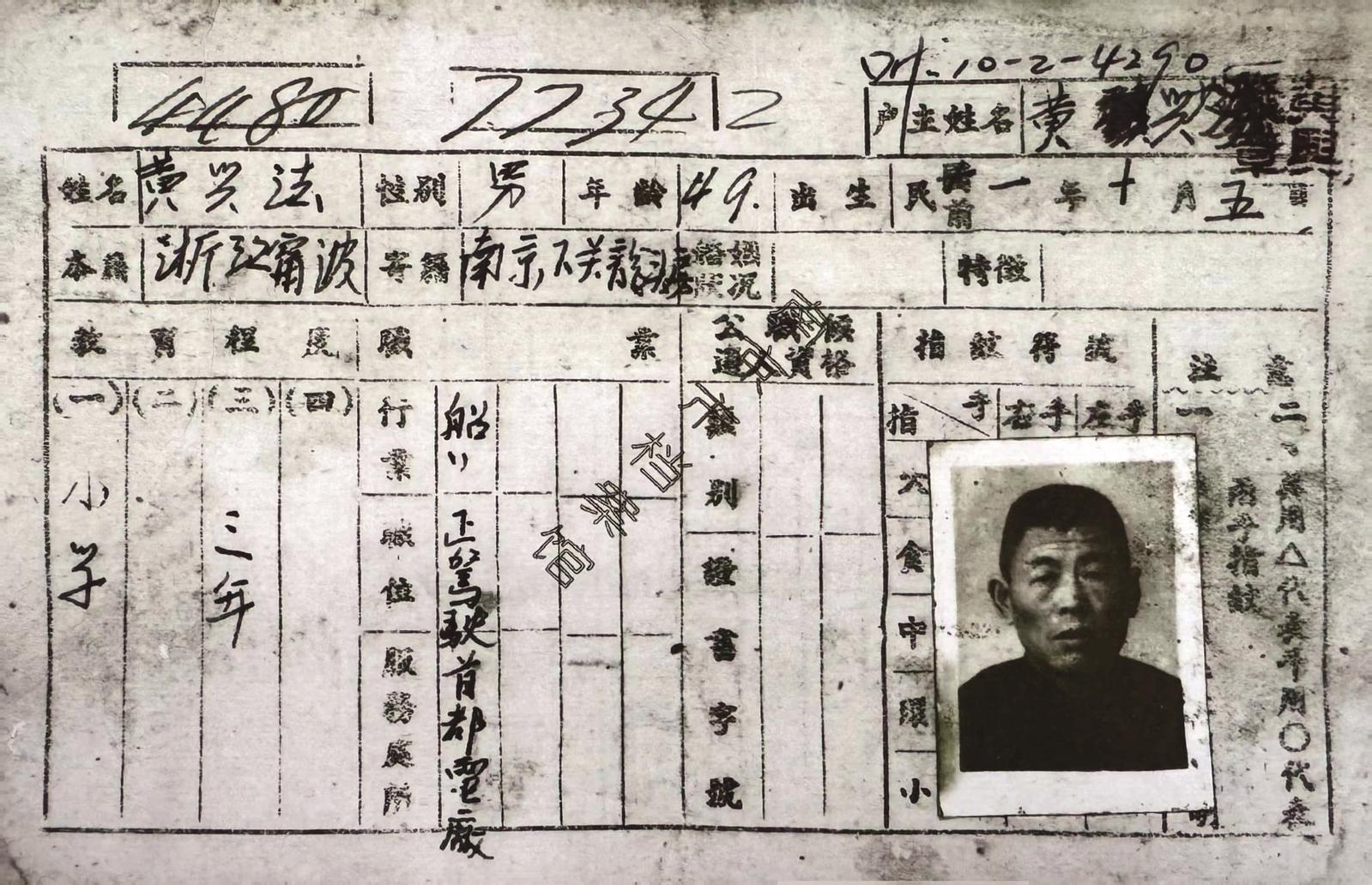

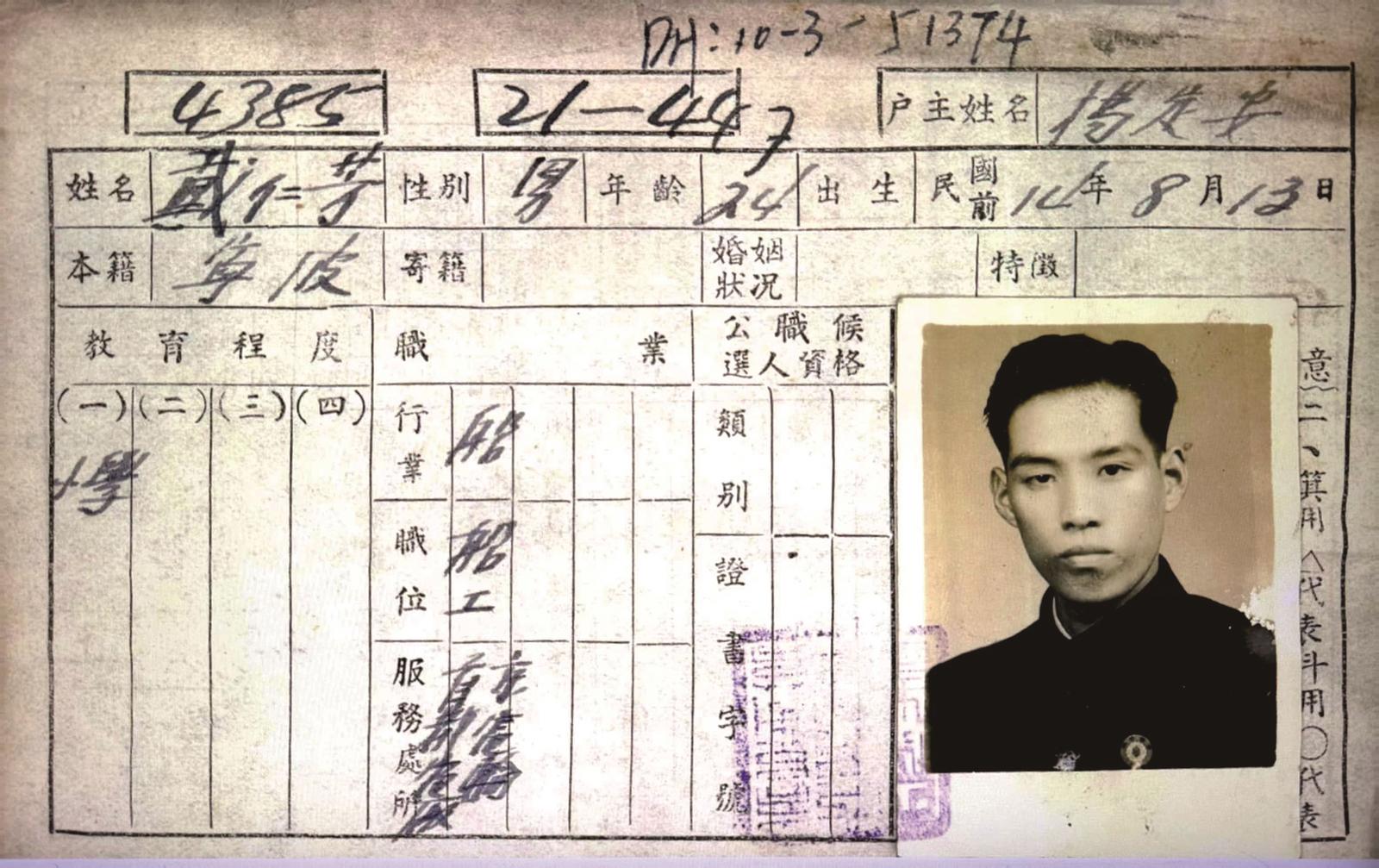

75年后,在“战斗在敌人的心脏——解放战争时期中共南京地下党员户籍档案史料展”的筹备期间,工作人员在南京市档案馆馆藏1946年至1948年的南京户籍卡中,找到了“京电号”小火轮7名船工的户籍卡。他们分别是:船老大黄兴法,轮机长戴仁芳,大副钮其郎,司炉吴诚聚,水手缪金泉、黄纪发、陆连云。他们登记在户籍卡上的年龄从20多岁到40多岁不等。泛黄的卡片上,登记着他们的姓名、职业、教育程度、本籍、寄籍等信息,还附有个人证件照。

南京市档案馆宣传教育处处长王伟说,“京电号”小火轮持续奋战11个小时,前后有十几个船工参与运输。这7位船工,是这艘“渡江第一船”最早从江北运送解放军过江的船工。

“他们当时其实不是地下党员,只是普通群众,却义无反顾地支援人民解放军渡江的队伍。他们是千千万万支前船工的缩影。”王伟说。

黄兴法、戴仁芳名字和此前记录不一致

虽然这7位船工的名字此前已有记载,但是,要查找他们的户籍卡依然费了一番周折。

卡片上的信息当年都是手写登记的,和其他记录有不一致的地方。黄兴法、戴仁芳的名字,和此前记录中的“黄兴发”“藏仁芳”并不一致。此外,他们的服务处所全称应该是首都电厂下关发电所,但是7个人登记信息的写法各不相同,“首都电厂”“下关电厂”“下关发电所”“南京电灯厂”几种写法都有。虽然这些户籍卡档案已有电子数据库,但这些误差依然给查找带来不便。经过反复查询、试错、排除,又通过年龄、照片、本籍、寄籍等信息多方比对,最终才找出了他们的户籍卡。

现代快报记者注意到,除了水手陆连云本籍就是南京之外,这7名船工的本籍大多都是浙江宁波、浙江定海等,寄籍在南京。王伟说,这可能是因为,“京电号”小火轮并非电厂建造的,而是买来的,改成了运煤的小火轮,而船工是跟船而来的,他们比较熟悉船,所以不一定是南京当地人。

王伟表示,为进一步查找和丰富史料,南京市档案馆正在设法寻找这些船工的亲属,希望有知道线索的人跟档案馆联系。