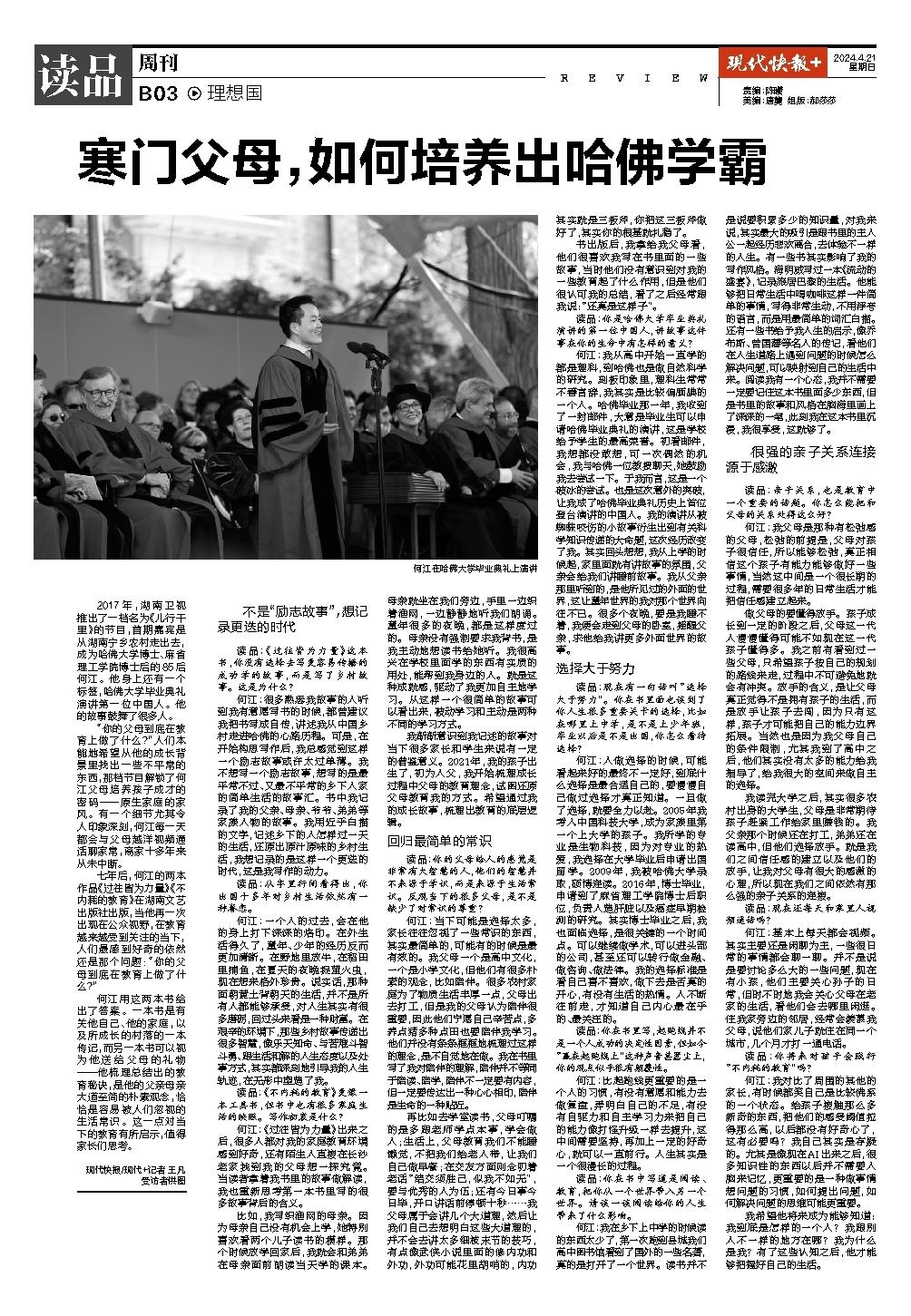

2017年,湖南卫视推出了一档名为《儿行千里》的节目,首期嘉宾是从湖南宁乡农村走出去,成为哈佛大学博士、麻省理工学院博士后的85后何江。他身上还有一个标签,哈佛大学毕业典礼演讲第一位中国人。他的故事鼓舞了很多人。

“你的父母到底在教育上做了什么?”人们本能地希望从他的成长背景里找出一些不平常的东西,那档节目解锁了何江父母培养孩子成才的密码——原生家庭的家风。有一个细节尤其令人印象深刻,何江每一天都会与父母越洋视频通话聊家常,离家十多年来从未中断。

七年后,何江的两本作品《过往皆为力量》《不内耗的教育》在湖南文艺出版社出版,当他再一次出现在公众视野,在教育越来越受到关注的当下,人们最感到好奇的依然还是那个问题:“你的父母到底在教育上做了什么?”

何江用这两本书给出了答案。一本书是有关他自己、他的家庭,以及所成长的村落的一本传记,而另一本书可以视为他送给父母的礼物——他梳理总结出的教育秘诀,是他的父亲母亲大道至简的朴素观念,恰恰是容易被人们忽视的生活常识。这一点对当下的教育有所启示,值得家长们思考。

现代快报/现代+记者 王凡

受访者供图

不是“励志故事”,想记录更迭的时代

读品:《过往皆为力量》这本书,你没有选择去写更容易传播的成功学的故事,而是写了乡村故事。这是为什么?

何江:很多熟悉我故事的人听到我有意愿写书的时候,都曾建议我把书写成自传,讲述我从中国乡村走进哈佛的心路历程。可是,在开始构思写作后,我总感觉到这样一个励志故事或许太过单薄。我不想写一个励志故事,想写的是最平常不过、又最不平常的乡下人家的简单生活的故事汇。书中我记录了我的父亲、母亲、爷爷、弟弟等家族人物的故事。我用近乎白描的文字,记述乡下的人怎样过一天的生活,还原出原汁原味的乡村生活,我想记录的是这样一个更迭的时代,这是我写作的动力。

读品:从字里行间看得出,你出国十多年对乡村生活依然有一种眷恋。

何江:一个人的过去,会在他的身上打下深深的烙印。在外生活得久了,童年、少年的经历反而更加清晰。在野地里放牛,在稻田里捕鱼,在夏天的夜晚捉萤火虫,现在想来格外珍贵。说实话,那种面朝黄土背朝天的生活,并不是所有人都能够承受,对人生其实有很多磨砺,回过头来看是一种财富。在艰辛的环境下,那些乡村故事传递出很多智慧,像乐天知命、与苦难斗智斗勇、跟生活和解的人生态度以及处事方式,其实都深刻地引导我的人生轨迹,在无形中塑造了我。

读品:《不内耗的教育》更像一本工具书,但书中也有很多家庭生活的映照。写作初衷是什么?

何江:《过往皆为力量》出来之后,很多人都对我的家庭教育环境感到好奇,还有陌生人直接在长沙老家找到我的父母想一探究竟。当读者拿着我书里的故事做解读,我也重新思考第一本书里写的很多故事背后的含义。

比如,我写织渔网的母亲。因为母亲自己没有机会上学,她特别喜欢看两个儿子读书的模样。那个时候放学回家后,我就会和弟弟在母亲面前朗读当天学的课本。母亲就坐在我们旁边,手里一边织着渔网,一边静静地听我们朗诵。童年很多的夜晚,都是这样度过的。母亲没有强制要求我背书,是我主动地想读书给她听。我很高兴在学校里面学的东西有实质的用处,能帮到我身边的人。就是这种成就感,驱动了我更加自主地学习。从这样一个很简单的故事可以看出来,被动学习和主动是两种不同的学习方式。

我渐渐意识到我记述的故事对当下很多家长和学生来说有一定的借鉴意义。2021年,我的孩子出生了,初为人父,我开始梳理成长过程中父母的教育理念,试图还原父母教育我的方式。希望通过我的成长故事,梳理出教育的底层逻辑。

回归最简单的常识

读品:你的父母给人的感觉是非常有大智慧的人,他们的智慧并不来源于学识,而是来源于生活常识。反观当下的很多父母,是不是缺少了对常识的尊重?

何江:当下可能是选择太多,家长往往忽视了一些常识的东西,其实最简单的,可能有的时候是最有效的。我父母一个是高中文化,一个是小学文化,但他们有很多朴素的观念,比如陪伴。很多农村家庭为了物质生活丰厚一点,父母出去打工,但是我的父母认为陪伴很重要,因此他们宁愿自己辛苦点,多养点猪多种点田也要陪伴我学习。他们并没有条条框框地梳理过这样的理念,是不自觉地在做。我在书里写了我对陪伴的理解,陪伴并不等同于陪读、陪学,陪伴不一定要有内容,但一定要传达出一种心心相印,陪伴是生命的一种贴近。

再比如去学堂读书,父母叮嘱的是多跟老师学点本事,学会做人;生活上,父母教育我们不能睡懒觉,不把我们给老人带,让我们自己做早餐;在交友方面则念叨着老话“结交须胜己,似我不如无”,要与优秀的人为伍;还有今日事今日毕,开口讲话前停顿十秒……我父母属于会讲几个大道理,然后让我们自己去想明白这些大道理的,并不会去讲太多细枝末节的技巧,有点像武侠小说里面的修内功和外功,外功可能花里胡哨的,内功其实就是三板斧,你把这三板斧做好了,其实你的根基就扎稳了。

书出版后,我拿给我父母看,他们很喜欢我写在书里面的一些故事,当时他们没有意识到对我的一些教育起了什么作用,但是他们很认可我的总结,看了之后经常跟我说:“还真是这样子”。

读品:你是哈佛大学毕业典礼演讲的第一位中国人,讲故事这件事在你的生命中有怎样的意义?

何江:我从高中开始一直学的都是理科,到哈佛也是做自然科学的研究。刻板印象里,理科生常常不善言辞,我其实是比较偏腼腆的一个人。哈佛毕业那一年,我收到了一封邮件,大意是毕业生可以申请哈佛毕业典礼的演讲,这是学校给予学生的最高荣誉。初看邮件,我想都没敢想,可一次偶然的机会,我与哈佛一位教授聊天,她鼓励我去尝试一下。于我而言,这是一个破冰的尝试。也是这次意外的突破,让我成了哈佛毕业典礼历史上首位登台演讲的中国人。我的演讲从被蜘蛛咬伤的小故事衍生出到有关科学知识传递的大命题,这次经历改变了我。其实回头想想,我从上学的时候起,家里面就有讲故事的氛围,父亲会给我们讲睡前故事。我从父亲那里听到的,是他所见过的外面的世界,这让童年世界的我对那个世界向往不已。很多个夜晚,要是我睡不着,我便会走到父母的卧室,摇醒父亲,求他给我讲更多外面世界的故事。

选择大于努力

读品:现在有一句话叫“选择大于努力”。你在书里面也谈到了你人生很多重要关卡的选择,比如在哪里上中学,是不是上少年班,毕业以后是不是出国,你怎么看待选择?

何江:人做选择的时候,可能看起来好的最终不一定好,到底什么选择是最合适自己的,要慢慢自己做过选择才真正知道。一旦做了选择,就要全力以赴。2005年我考入中国科技大学,成为家族里第一个上大学的孩子。我所学的专业是生物科技,因为对专业的热爱,我选择在大学毕业后申请出国留学。2009年,我被哈佛大学录取,硕博连读。2016年,博士毕业,申请到了麻省理工学院博士后职位,负责人造肝脏以及癌症早期检测的研究。其实博士毕业之后,我也面临选择,是很关键的一个时间点。可以继续做学术,可以进头部的公司,甚至还可以转行做金融、做咨询、做法律。我的选择标准是看自己喜不喜欢,做下去是否真的开心,有没有生活的热情。人不断往前走,才知道自己内心最在乎的、最关注的。

读品:你在书里写,起跑线并不是一个人成功的决定性因素,但如今“赢在起跑线上”这种声音甚嚣尘上,你的观点似乎很有颠覆性。

何江:比起跑线更重要的是一个人的习惯,有没有意愿和能力去做复盘,弄明白自己的不足,有没有自驱力和自主学习力来把自己的能力像打怪升级一样去提升,这中间需要坚持,再加上一定的好奇心,就可以一直前行。人生其实是一个很漫长的过程。

读品:你在书中写道是阅读、教育,把你从一个世界带入另一个世界。请谈一谈阅读给你的人生带来了什么影响。

何江:我在乡下上中学的时候读的东西太少了,第一次跑到县城我们高中图书馆看到了国外的一些名著,真的是打开了一个世界。读书并不是说要积累多少的知识量,对我来说,其实最大的吸引是跟书里的主人公一起经历悲欢离合,去体验不一样的人生。有一些书其实影响了我的写作风格。海明威写过一本《流动的盛宴》,记录旅居巴黎的生活。他能够把日常生活中喝咖啡这样一件简单的事情,写得非常生动,不用浮夸的语言,而是用最简单的词汇白描。还有一些书给予我人生的启示,像乔布斯、曾国藩等名人的传记,看他们在人生道路上遇到问题的时候怎么解决问题,可以映射到自己的生活中来。阅读我有一个心态,我并不需要一定要记住这本书里面多少东西,但是书里的故事和风格在脑海里画上了深深的一笔,此刻我在这本书里沉浸,我很享受,这就够了。

很强的亲子关系连接源于感激

读品:亲子关系,也是教育中一个重要的话题。你怎么能把和父母的关系处得这么好?

何江:我父母是那种有松弛感的父母,松弛的前提是,父母对孩子很信任,所以能够松弛,真正相信这个孩子有能力能够做好一些事情,当然这中间是一个很长期的过程,需要很多年的日常生活才能把信任感建立起来。

做父母的要懂得放手。孩子成长到一定的阶段之后,父母这一代人慢慢懂得可能不如现在这一代孩子懂得多。我之前有看到过一些父母,只希望孩子按自己的规划的路线来走,过程中不可避免地就会有冲突。放手的含义,是让父母真正觉得不是拥有孩子的生活,而是放手让孩子去闯,因为只有这样,孩子才可能把自己的能力边界拓展。当然也是因为我父母自己的条件限制,尤其我到了高中之后,他们其实没有太多的能力给我指导了,给我很大的空间来做自主的选择。

我读完大学之后,其实很多农村出身的大学生,父母是非常期待孩子赶紧工作给家里赚钱的。我父亲那个时候还在打工,弟弟还在读高中,但他们选择放手。就是我们之间信任感的建立以及他们的放手,让我对父母有很大的感激的心理,所以现在我们之间依然有那么强的亲子关系的连接。

读品:现在还每天和家里人视频通话吗?

何江:基本上每天都会视频。其实主要还是闲聊为主,一些很日常的事情都会聊一聊。并不是说是要讨论多么大的一些问题,现在有小孩,他们主要关心孙子的日常,但时不时地我会关心父母在老家的生活,看他们会去哪里闲逛。住我家旁边的邻居,经常会羡慕我父母,说他们家儿子就住在同一个城市,几个月才打一通电话。

读品:你将来对孩子会践行“不内耗的教育”吗?

何江:我对比了周围的其他的家长,有时候都笑自己是比较佛系的一个状态。给孩子接触那么多新奇的东西,把他们的感受阈值拉得那么高,以后都没有好奇心了,这有必要吗?我自己其实是存疑的。尤其是像现在AI出来之后,很多知识性的东西以后并不需要人脑来记忆,更重要的是一种做事情想问题的习惯,如何提出问题,如何解决问题的思维可能更重要。

我希望他将来成为能够知道:我到底是怎样的一个人?我跟别人不一样的地方在哪?我为什么是我?有了这些认知之后,他才能够把握好自己的生活。