“从小我的自我期许就是不登大雅之堂的小人物,从未指望自己是登高一呼就会群情澎湃的广场英雄。”多年后,朱国华也没想到自己会频繁在稠人广坐之间公开发言,有时人生就是这么峰回路转,出人意料。

年少时,朱国华虽然成绩优良,却是长辈们眼中的“书呆子”,是“世事洞明皆学问”的反例。有一回,爷爷谈起这个小孙子的未来,皱着眉头叹气说:“这社会要神气的人才吃香,才兜得转,国华这样的老实墩,将来怎么弄相才好呢?”

但正是靠着一路老老实实地埋头读书,朱国华考入了华东师范大学中文系,后来又以同等学力考入南京大学中文系,攻读文艺学博士学位,赴复旦大学做博士后研究。在学术研究过程中,朱国华逐渐体会到了进行智力探险的乐趣:“有时候游戏是天底下最严肃的事情。用这样的心态来想象学术研究,我们就愿意忍受某些程序的枯燥无聊,而追求那来之不易的纯粹快乐。”

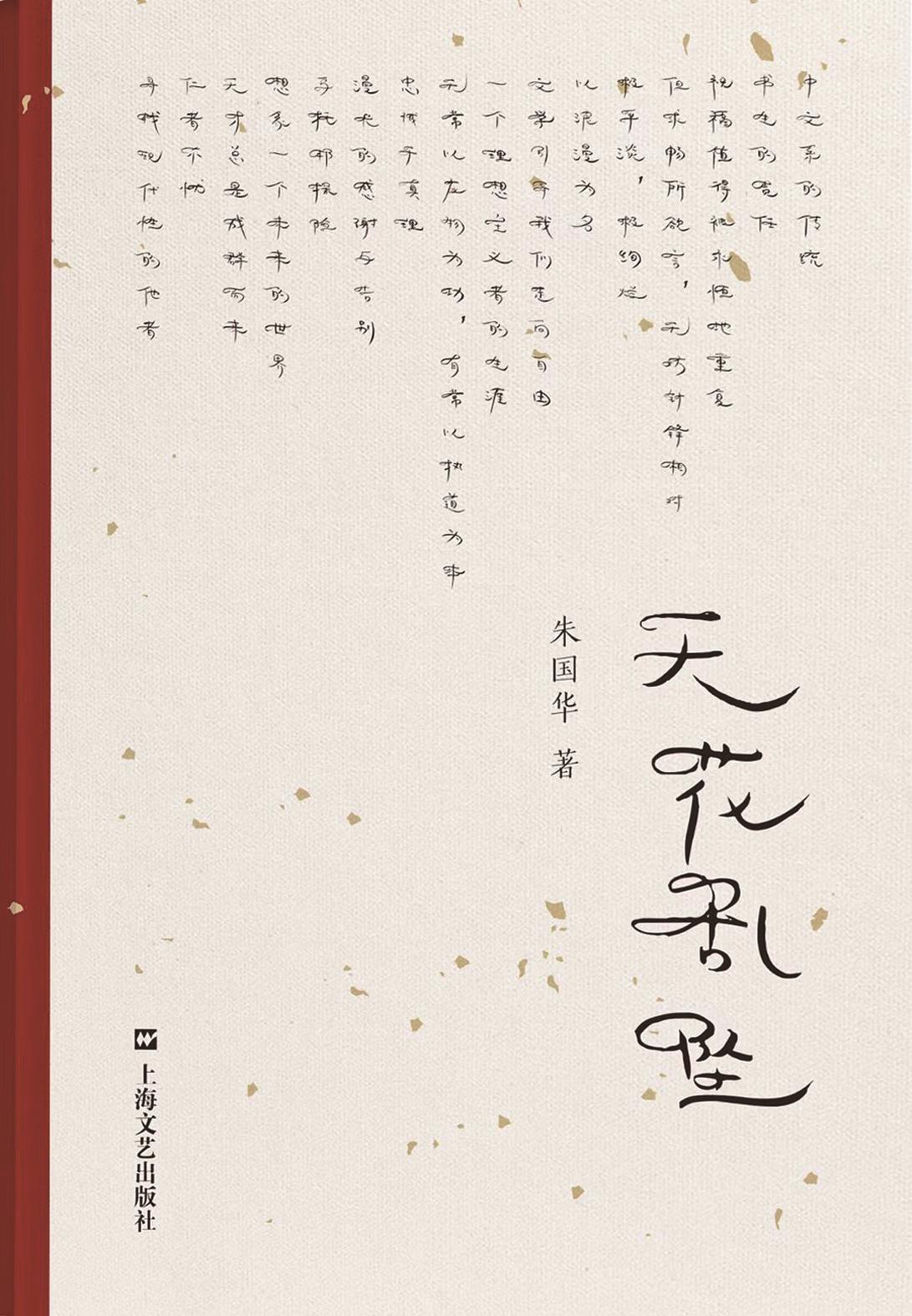

不知从什么时候起,每当一年毕业季,院系负责人乃至大学校长的典礼致辞每每成为社交媒体上的话语秀表演,受到网民的关注甚至追逐。2016年,朱国华担任华东师大中文系系主任,2020年转任国际汉语文化学院院长,也加入了毕业季“交作业”大军。致辞几次在微信公众号上的阅读量“10万+”,在这种动力的催逼下,朱国华申说自己对社会、对世界的理解,对未来图景的展望,对学生们的期待和建议。《文学引导我们走向自由》《忠诚于真理》《仁者不忧》……年复一年,这些致辞积累了数十篇,结集为一本《天花乱坠》。

现代快报/现代+记者 姜斯佳

高校最好“严进宽出”

读品:请您谈谈《天花乱坠》出版的契机,这个书名又是怎么来的?

朱国华:一次,跟几个出版界的朋友在一起。上海文艺出版社的副社长李伟长认为这些致辞拿出来结集出版可能比较有意思。我希望书名有一种张力关系,比如我以前出过一本书叫《乌合的思想》,“乌合之众”稍微有点贬义,“思想”我们一般觉得比较高端,内部就形成一种张力关系,本身就具有文学性。“天花乱坠”本出佛经,《法华经·序品》载,佛祖讲经,感动天地,诸天各色香花纷纷而坠。但在漫长的时间进程中,它已经变成了一个贬义词。我是江苏如皋人,本来想用方言“天花胡话”来命名的,但是又觉得有点太不严肃了,所以还是取了“天花乱坠”这个名字,同时保留它的褒义和贬义,还有一点自嘲的意味。

读品:前段时间,高校“非升即走”的制度引发热议,如今教师和学生面对的都是越来越量化的考核标准和KPI,在这种情况下,中文学科建设该何去何从?

朱国华:量化考核总体上来说,我是反对的。但是我先说它的部分合理性。量化考核其实就是科研绩效主义的表现,“非升即走”是它的一种最突出的表现形式。它的基本假设是,如果没有绩效驱动,“青椒”(青年教师)们的科研积极性就会受到影响。这个做法引起了许多“青椒”的批评,有些意见不无道理。举例来说,高校在中国可能是最具有公平性的领域,因为能否发表重要期刊的论文主要还是看学术水准。这因此也会吸引大量青年人涌入高校,但其中有些人其实不具备在高校进行较好科研的学术实力。

但我基本上还是反对KPI主义的。在十几年前我曾经写过一篇短文抨击量化考核。我认为一个人的科研能力是某种质的事,而不是量的事。科研绩效主义是将工具合理性视为合理性本身,将科研主体视为算计的对象,对他们缺乏尊重。这样做的实际结果也未必那么令人满意,因为它追求短期利益。我们发表的论文再多,如果实际上没有什么太大的学术影响,那又有什么意义呢?

我的看法是,高校最好“严进宽出”,吸引那些喜欢学术,而且也愿意、有能力进行学术研究的人来做这样的工作,就不需要现在这种考核了,因为对学术本身的热爱会促使他们自觉自愿地投入工作。当然,我这里只能点到为止,目前学术领域有许多非学术因素、外部因素在起作用,使得这个问题讨论起来非常复杂。

读品:您怎么评价目前高校的文学类课程和教材?

朱国华:我对课程有自己的一些想法。现在的本科生教学也好,研究生教学也好,都要有一个教学大纲。这种通识教育的做法,实际上是从苏联过来的教学模式。这种教学模式的积极意义在于,学生可以比较宏观地理解课程内容。但目前几乎所有教材的主要缺点是,它的叙事视角是全知全能的上帝视角,给人“真理在握”的感觉。但这不是一种科学的态度,科学的态度应该是有限的视角。如果我也这样讲通史、通论的话,会让学生以为我说的东西都是真理,这就很容易让学生失去了批判性和怀疑精神。我其实比较倡导的是经典的阅读,我希望带学生采取局限的、主观的、具体的视角来看待经典,这样才能将经典加以客观化。

倡导“禁欲式读书”

读品:您提出了“禁欲式读书”“客体性优先”的原则,认为读书时应该重视理性思考大过感官之乐,为什么会强调这一点?

朱国华:主要还是强调读书本身的挑战性。20年前,一个著名学者跟我说,中国的学者到了50岁就开始不读书了。我觉得这种判断好像不对,因为我知道的那些50岁、60岁的学者很多都在读书;但是另一方面,他说得也对,那些学者读的都是自己能够理解的、对自己知识储备不提要求的书,换句话说,他们读的书是不具有挑战性的,这样的读书,实际上是在不停地重复自己。

一般人读书,实际上是把读书当成一种娱乐的手段,例如读科幻小说、穿越小说、武侠小说,这样的娱乐无可厚非,但不是我特别建议的。我推荐大家读的是有点晦涩难懂的书,就是要强迫自己学习或思考那些从来没学习或思考过的东西,或者换一种视角思考以前思考过的东西,这种读书经验可能是不能带来感官快乐的。

读品:“科学的真理可能有对错之分,但是文学的真理却有深浅之别”,您能就此举例具体阐释一下吗?

朱国华:对于我们一般能够了解的科学道理,比如数学、物理,我们做题目时都知道是对是错,论证到哪一步是对的,到哪一步错了,我们都有很清晰的概念。但是一篇作文十个人打分,恐怕不一定都打同样的分数。人文社会科学或者文学关注的是人的经验的复杂性、多样性,有时候人的情感是相互冲突的。

成年后,我们无法像小孩一样用好和坏两个极端来描述一个人。比如贾宝玉,如果他是你的父亲、你的男朋友或者是你的儿子,你可能都不喜欢,因为他拒绝承担社会责任,整天跟女孩子们在一起吟诗饮酒以及调制化妆品。现实生活中如果这样的人是我们亲人的话,我们该多么失望。但另一方面,他难道不是曹雪芹笔下让我们感觉最光彩照人的核心人物吗?你很难用好或者坏这样简单的词来描述贾宝玉这个人,他好的地方换一个视角就是他坏的地方,反之亦然,角度不同而已。

读品:在国际汉语文化学院的毕业典礼上,您谈到了汉语之美。如今网络流行语大行其道、人们的日常表达渐趋贫乏浮夸,您如何看待这种情况?

朱国华:当下的中国,“语言贬值”的问题很明显。其实西方从19世纪以来就已经发现了这个问题,那时候的大众媒介是报纸、杂志和广播等,还不是现在的自媒体。大众媒介的语言具有某种霸权效应,在这样的情况下,很难回避已经贬值的语言。一些现代主义诗人,比如马拉美、波德莱尔、策兰,他们试图用非常晦涩的语言写诗,目的就是反抗这种贬值的语言,但是这种反抗的效果是有限的。

现在我们各个地方的方言也都在沦陷,比如南京话、上海话、如皋话都被普通话取代了。我们用的音调可能是方言的,但使用的词汇经常是普通话的词汇,而普通话的词汇相对于方言经常是缺少表现力的。语言的同一化实际上是一个无法遏制的趋势和现象。我自己个人的应对策略是把文言文适当融汇到现代汉语的文体之中,让文体内在含有一种张力关系,试图跟贬值的语言、同一化的语言保持一点点距离,但是我这样的做法效果好不好?也很难说。

文艺理论相对有挑战性

读品:您最初为何选择研究文艺理论?在研究道路上,对您影响最深的学者或者作家、作品有哪些?

朱国华:我是从本科直接读博士的。本来想学古典文学,但是背诵功夫比较差,古诗古文背不了几篇,阴阳五行也算不过来,要做古典文学肯定不会做得很好。年轻时候我比较喜欢现代文学,但后来阅读了一些西方的作家作品,对比之下觉得中国现代文学里面我唯一佩服的是鲁迅,加上现代汉语相对于文言文或者外语也缺少一点挑战性。如果毕生都在这个圈子里面转,我会觉得有点不甘心。我的外语水平也不算很高,这也限制了我对外国文学专业的向往。剩下的只有文艺理论了。理论当然是有难度的,但文艺理论比较好的地方在于,你不一定要懂所有的理论,只要懂部分理论就可以在这个基础上著书立说,展开自己的思考,也能够被人所认可。

对我影响比较大的学者和著作,主要还是年轻时候读的李泽厚、刘小枫,之后我读的书里,西方理论著作占据非常重要的位置,像罗素、叔本华、马克思、卢卡奇等等,当然还有存在主义、结构主义诸子。撇开维特根斯坦的分析方式的影响,最近一二十年对我起决定性作用的是三个人:布迪厄、阿多诺和本雅明,因为我做他们的研究。

读品:您最近在读什么书?

朱国华:我现在的阅读比较功利,基本都围绕着我现在的研究在读。闲下来的时候,我害怕自己会丢失本土经验,所以总是随身带着一些中国的书,例如最近我读的是《华严经》,还有孙德谦的《古书读法略例》,李渔的《闲情偶寄》,还在重读《庄子》。主要是看外国书看得多的时候,觉得太隔或太涩,还是要读点中国的古书对冲一下。

读品:《天花乱坠》后记中说“一个滔滔欲言的个人历史画上休止符的时刻应该已经到来了”,会由此减少致辞吗?接下来您有怎样的研究计划和出版计划?

朱国华:因为致辞主要和我的院长、系主任身份有关,大家对致辞有特殊的期待,而我也屈服于这样期待。做了这么长时间,心理上有点疲惫了。我早已经不想做行政了,也向学校申请了。我当然希望大幅减少致辞。这个压力太大了。

今年我马上要出一本论文集叫《漫长的革命》,书中是我这十年来对文艺学科的一些思考,还有就是对一些文学现象的研究。除此之外,还有一本书,可能叫《跨语境的审美现代性》,研究法兰克福学派或者批判美学的中国之旅。我写过一篇文章叫《〈局外人〉的几种读法》,上海文艺出版社的朋友们建议把它作为一个小册子单独出版。还有,之前出版的《权力的文化逻辑:布迪厄的社会学诗学》,这本书也要出一个修订版。还有一本散文集,本来要跟《天花乱坠》里的致辞一起出版,现在去掉致辞,还要再写几篇。我的一些朋友例如王尧教授认为我写散文还有可圈可点之处,鼓励我继续努力,我不知道他们是哄我高兴还是真话。所有这些计划加起来,至少要三年。

朱国华

历任华东师大中文系系主任、国际汉语文化学院院长。目前兼任中国文艺理论学会会长,《文艺理论研究》主编,教育部高等学校中文学科教学指导委员会成员。从1986年开始发表学术论文,著有《文学与权力:文学合法性的批判性考察》《乌合的思想》和《权力的文化逻辑》等,亦有随笔集《兄弟在美国的日子》及演讲集《天花乱坠》行世。