□思郁

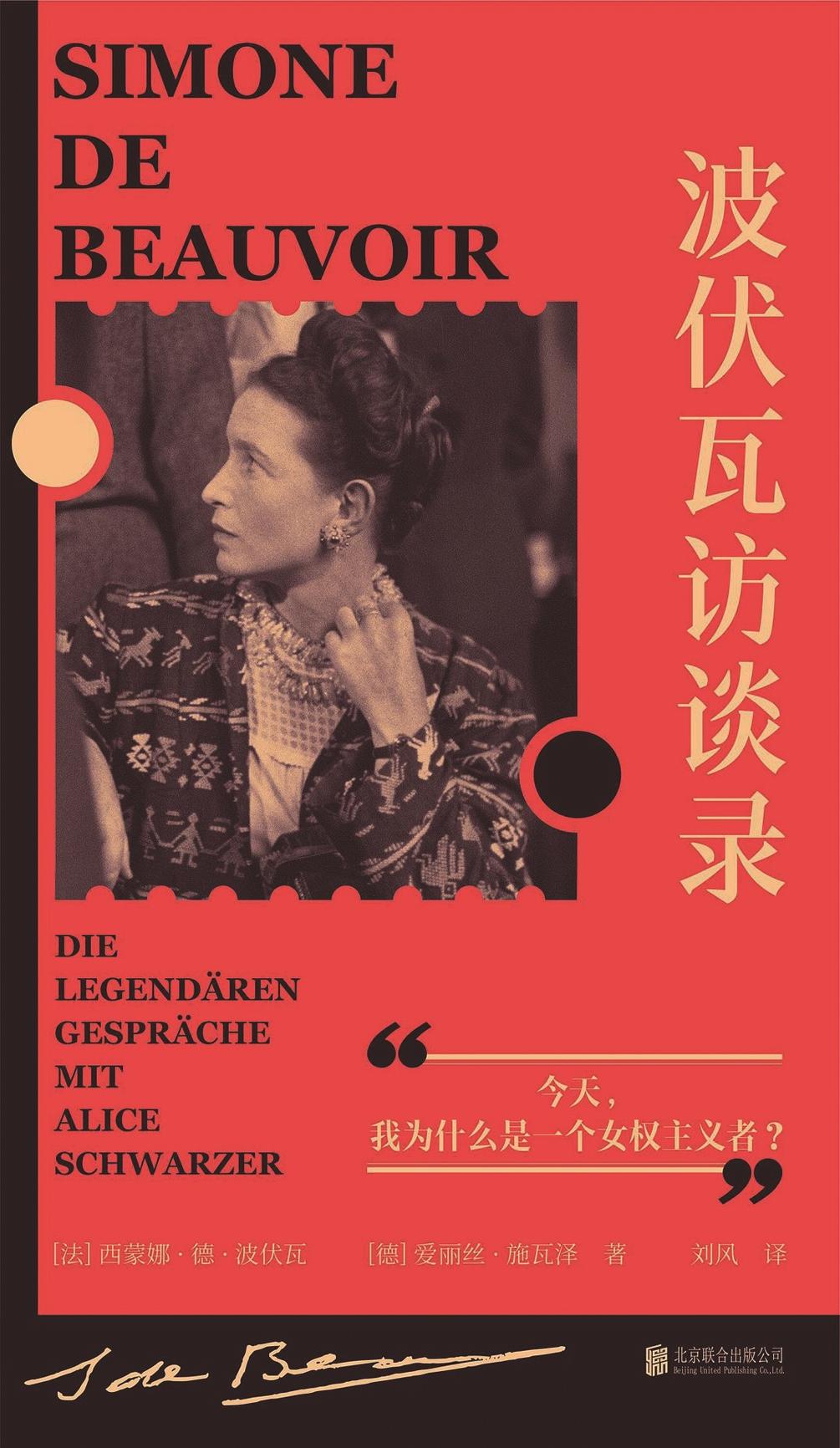

波伏瓦写了《第二性》,但在这本书的结尾处,她并不承认是一个女权主义者。我注意到这并非单独个案,我关注的那些伟大的女性,最初对女权主义都有很大的距离感,这是一个很有意思的现象。比如苏珊·桑塔格曾经鄙视女权主义者头脑简单,汉娜·阿伦特也批评参与妇女解放运动的学生说她们不够严肃,玛丽·麦卡锡也说自己不是一个女权主义者。波伏瓦在多年之后纠正了自己的观点,也就是在《第二性》出版二十年后,她承认自己是一个积极的,甚至激进的女权主义者。

在与德国记者爱丽丝·施瓦泽的对谈《今天,我为什么是一个女权主义者?》中,波伏瓦谈到了她变化的原因,用一句话总结就是,阶级斗争并不解放妇女。革命后的世界依然是男人掌控的世界,男女之间也依然存在着深刻的不平等,最低级、最乏味和最卑微的工作仍然由女性承担,而男性掌握着话语权,做重要的决策,承担最大的责任。想要改变这一切,女性必须自己掌控自己的命运。

这篇发表于1972年的访谈,现在看起来平淡无奇,某些方面甚至显得有些观念落后。比如在访谈中,波伏瓦谈到了女性独立的条件,一个是女性一定要外出工作,另外是最好不要结婚——这一点已经可以招致不少人的批评了,她另外还认为已婚生子的女性已经没有机会了,获得解放的希望,只能留给下一代女性、年轻人和一些特权阶层的女性。而她自然属于一个特权阶层的女性,她没有做过母亲,没有当过家庭主妇,没有结婚生子,她是一名哲学教师,有着自己喜欢的职业,她是女性中的特例。所以她开始无法理解那些普通女性遭受到的压迫,就如同桑塔格和阿伦特一样,她们批评女权主义的一点在于,她们认为自己在男性世界里取得成功是理所应当,是她们努力拼搏所致,普通女性做不到,那是她们能力不够,不能责怪周围的环境。

《波伏瓦访谈录》中共计收录了五篇访谈,最早的一篇是上文提到的1972年的《今天,我为什么是一个女权主义者?》,最晚的一篇是1982年的《和他不一样,我充满激情》。这十年中间,波伏瓦谈了女权主义、她与萨特的关系、谈衰老和性、爱与尊严等等。本书的访谈者施瓦泽1970年结识萨特与波伏瓦,稍后跟波伏瓦成为朋友,一起参加了很多妇女解放运动。比如1971年4月,为了反堕胎禁令,343名女性在《新观察家报》上公开发表声明:“我堕过胎,我要求每个女性都享有同样的权利。”波伏瓦也签了名,主要是想通过这种方式,将这个禁忌话题带入公共视野。当时,这个宣言发表之后,众多签名的女性被称为荡妇,并被指责鼓励堕胎。

《第二性》当年遭受的辱骂和批评更多。有人说这本书是萨特写的,小说家莫利亚克写信给《现代》杂志的编辑,直接羞辱波伏瓦,加缪说这本书让法国男人蒙羞,天主教学校直接查禁了这本书。这一切似乎都历历在目,也让波伏瓦从一个对女权主义质疑的人,变成了一个在某些方面激进的女权主义者。

在1973年的那篇《萨特和我》的访谈中,我们也看到了波伏瓦与萨特两人之间关系的微妙变化。两人顶住了世俗的压力,在一起相伴了大半生。按说,这样的关系足够让人羡慕。但是谈到对女性和女权主义,萨特也很难理解身为女性遭受到种种歧视。

波伏瓦还提到一个例子,在罗马街头散步,看到那些男人的目光,她说有种随时会遭到攻击的感觉——这个场景让我们想到了那张由摄影师鲁斯·奥尔金抓拍的照片《在意大利的美国女孩》——但是在身边的萨特,当然不会有这种感受。这也是波伏瓦一直强调的她是一个激进的女权主义者的原因所在,因为“如果一些女性很激进,完全拒绝男性,这也许不是坏事”。但如果一位男性是女权主义者,则又可以另当别论。

在本书最后的一篇访谈《和他不一样,我充满激情》中,有个小细节值得记录一下,在成为女权主义者之前,波伏瓦经常用“她们”称呼女性,就好像她不是其中的一分子,当她成为一个女权主义者,她经常说我们,还强调说,这个“我们”不是指“我们女性”,而是“我们女权主义者”。

■好书试读

大家应该都听说过DV这个词,那么,大家知道“恋爱DV”的含义吗?

DV原本是Domestic Violence的首字母缩写,直译就是“家庭内暴力”的意思。然而在日本,“家庭内暴力”这个词的定义比较广,囊括各种家庭成员之间的暴力行为。因此,如果按照字面意思,把配偶(包括事实婚姻双方)的施暴称为“家庭内暴力”的话,就会引起误解。所以在本书里,我们不把DV翻译出来,而是直接用DV来表述亲密关系内的暴力。

此外,本书所讨论的施暴不是指来自“配偶”的施暴,而是指来自“交往对象”的。双方未婚,也未订有婚约,所以DV的D就不是指“Domestic”,而是指代约会“Date”的首字母。若仅仅写作DV的话,就很难区别出二者,所以在本书中我称其为“恋爱DV”。

——《重要的“性”:给青年人的9堂性教育课》

[日] 村瀬幸浩 浙江人民出版社

在荒芜的12号国家公路上,踩踏沉重铁马的孟加拉男子,划桨般推动自己的轮椅前进、一路歌唱的老人,步伐蹒跚、制造沙尘的牛只,挤在公交车顶的青年,分别在不同时间与我的单车交会。他们出现不是因为他们在那里;事物以零星的方式分布,相互揭示彼此。

每天清晨,我和我的单车一起进入雾霾里头。灰尘落在我看得见和看不见的地方。霍顿告诉我,无名镇(Whoville)有重大危险,我们必须让整个镇轻飘飘地落在一株植物上,爬到最高的山头,将整个镇放在那里。这趟路程需要的可不只是勇气与意志,手中握有一个具体而微的世界,应当细腻以对。在印度平原骑车的这段时光,特别容易想起这部小学看的动画片《霍顿与无名氏》。

——《我所告诉你关于那座山的一切》

刘宸君 九州出版社