4月24日上午9时,神舟十八号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心召开,中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍了本次任务的相关情况。此次任务将实施国内首次在轨水生生态研究项目,斑马鱼是研究对象之一,这将实现我国在太空培养脊椎动物的突破。另外,神舟十八号乘组还将实施6次载荷货物气闸舱出舱任务和2~3次出舱活动。

现代快报/现代+记者 是钟寅 综合央视新闻、新华社

太空养鱼为何选中了斑马鱼

斑马鱼“娇小”,不“娇气”

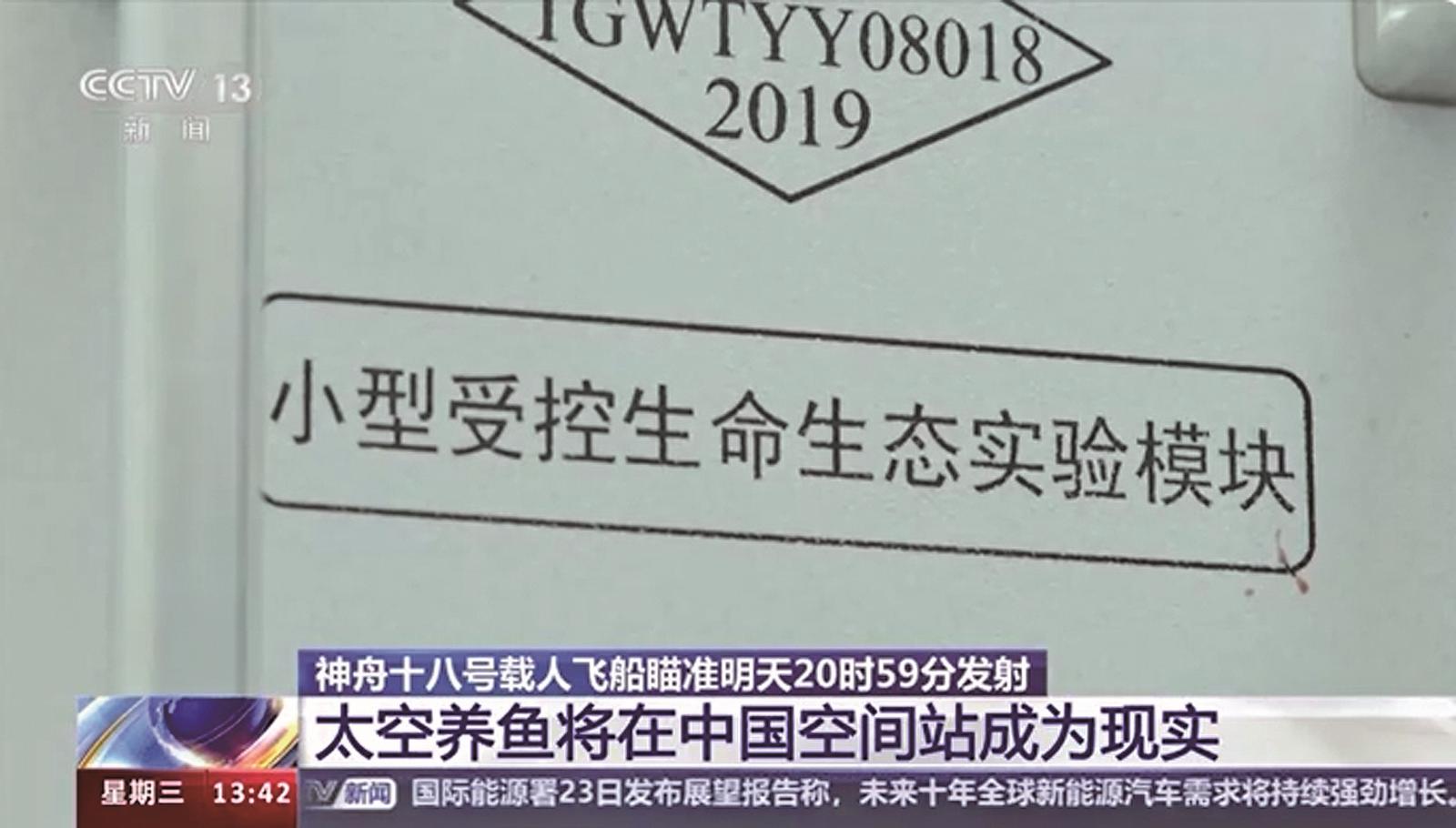

“本次神舟十八号将上行实验装置及相关样品,将实施国内首次在轨水生生态研究项目,以斑马鱼和金鱼藻为研究对象,在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统。”林西强说,还将实施国际上首次植物茎尖干细胞功能在轨研究,揭示植物进化对重力的适应机制,为后续定向设计适应太空环境的空间作物提供理论支撑。

很多网友好奇,鱼的种类众多,为何斑马鱼能入选进入太空实验?其实,科研领域、水族饲养,斑马鱼都是热门之选。它对水质没有很高要求,耐温性、耐低氧能力都很出色,10摄氏度以上就能够很好地生长。水族爱好者眼中,它是新手入门最好养活的鱼之一。航天员进入太空,科研任务众多,实验用鱼必须皮实好养,太“娇气”的鱼肯定会淘汰。

同时,中国空间站内“寸土寸金”,斑马鱼的“娇小”体型,也更符合环境要求。通常,它的成鱼体长3~4cm,幼鱼体长只有1~2mm。神舟十八号乘组将利用舱内科学实验机柜和舱外载荷,在微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域,开展90余项试(实)验。斑马鱼所在的“空间自循环水生生态系统”,占地并不大。据了解,这个密闭的“水族箱”中有1升多水、四五条斑马鱼,还有些藻类和微生物。鱼类是这个生态系统的“消费者”,藻类相当于“生产者”,微生物则充当“分解者”。斑马鱼呼出二氧化碳给藻类进行光合作用,藻类产生氧供给斑马鱼,这对组合就构成了一个自给自足的生态循环系统。

斑马鱼与人类基因组相似度较高

中国科学院上海技术物理研究所研究员张涛介绍,在这个过程中,鱼类需要喂食,系统会有个喂食单元。斑马鱼产的卵将被系统收集起来,未来将由航天员带回地面,供科学家开展下一步的研究。科研人员还专门给这套实验系统安装了相机,通过相机实时传输的图像,地面工作人员也可以了解实验的进展情况。

据了解,该实验项目从2020年底立项以来,中国科学院上海技术物理研究所和水生生物研究所的科研团队就围绕实验中水生生态系统鱼类的选择、如何给鱼供给氧气、如何使水循环、如何给鱼喂食等一系列问题开展了地面相关研究,为实验装置进入太空打下了基础。

此外,斑马鱼自身的一些特性,也很符合实验的需求。它与人类基因组具有较高的相似度,是广泛应用于基因工程和生物医学研究的模式生物之一。科研人员发现,它的胚胎发育迅速,从受精卵发育到完整的胚胎只需24小时,实验周期短,大部分实验能够在一周内完成。而且,斑马鱼在发育的前7天身体透明,可直接观察内部器官。结合活体染料、抗体、核酸探针等方法能够观察自由活动的或者固定后的斑马鱼活体样本,这种直接的观察为自动化药物筛选和药物靶器官鉴别奠定了坚实有力的基础。

但是,要真正实现在“太空养鱼”并非易事,首先重力如何解决就是一大难题。

上海技术物理研究所结构工程师田清打了个比方,“在太空微重力环境下,‘鱼缸’必须密闭处理,不然水会‘飘走’,斑马鱼游动起来也会将水推开。因为太空没有浮力,斑马鱼必须靠自己的适应能力,调节在水中的姿态,适应微重力环境。”

其他任务

神十八乘组在轨期间有2至3次出舱活动

在轨期间,乘组还将实施6次载荷货物气闸舱出舱任务和2至3次出舱活动。

与神舟十七号乘组完成在轨轮换,在空间站驻留约6个月,开展空间科学与应用实(试)验,实施航天员出舱活动及货物进出舱,进行空间站空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设备安装与回收等任务,开展科普教育和公益活动,以及空间搭载试验。

神舟十七号航天员乘组在与神舟十八号航天员乘组完成在轨轮换后,计划于本月30日返回东风着陆场。

前期,空间站天和核心舱太阳翼电缆因空间碎片撞击,导致部分供电能力损失,神舟十七号乘组两次出舱活动完成了我国首次舱外维修任务,表明有人照料航天器能够更好地应对在轨非预期问题。

成果丰硕

中国空间站已在轨实施130多项科学研究与应用项目

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强表示,截至目前,我国已在轨实施了130多项科学研究与应用项目,利用神舟十二号至神舟十六号载人飞行任务下行了5批300多份科学实验样品,先后有国内外500余家科研院所参与研究,在空间生命科学、航天医学、空间材料科学、微重力流体物理等方向已取得重要成果。

他说:“这些空间实验以及样本下行后开展的科学研究,不断取得的新成果,通过推广转化与应用,将逐步发挥出更重要的科技与经济效益。”例如,利用无容器科学实验柜开展的多元偏晶合金制备项目,提出了工艺优化设计和组织调控方法,应用于盾构机轴承和核电站常规岛相关合金材料开发,性能获得有效提升;利用高温科学实验柜开展的新型材料空间生长研究项目,首次在空间获得了地面难以制备的高质量晶体材料,对高性能多元半导体合金材料制备具有指导作用等。

据介绍,仍在“出差”的神十七乘组各项在轨工作生活非常充实,共开展了84项空间应用在轨实(试)验,生成了60余种200多个各类样品,涉及空间生命科学与生物技术、航天医学、空间材料科学等多个领域,将按计划随神舟十七号飞船返回舱返回地面。后续,这些样品将由科学家深入开展分析研究,有望在高性能多元合金和功能晶体材料制备、骨干细胞分化抑制骨丢失等方面取得一批重要的科学应用成果。

消息速递

第四批航天员选拔即将完成

发布会上,有关负责人介绍,我国第四批航天员选拔即将完成。他们入队后将和现役航天员一起,实施空间站后续任务,并实现中国人登陆月球。

2030年前实现中国人登上月球

2023年载人月球探测工程总体目标是2030年前实现中国人登陆月球,各系统正按计划开展研制建设。

长征十号运载火箭、“梦舟”载人飞船、“揽月”月面着陆器、登月服等主要飞行产品均已完成方案研制工作,正在全面开展出样产品生产和各项试验。飞船、着陆器已基本完成力热试验产品研制,火箭正在开展各型发动机地面试车,文昌载人月球探测发射场建设全面启动实施。

林西强表示,相比空间站任务,登月任务中航天员需要训练掌握梦舟飞船和揽月着陆器正常以及应急飞行情况下的操作,月面出/进舱,月球重力条件下负重行走,月球车远距离驾驶,月面钻探、采样和科学考察等技能。载人月球探测是具有高度挑战性、创新性和引领性的重大科技工程,后续将统筹抓好各项研制建设工作,确保如期实现任务目标。

空间站会迎来不同身份航天员

我国还将抓紧研究推动国外航天员以及太空游客参与空间站飞行,不久的将来中国空间站一定会迎来更多不同身份的航天员。