“里仁为美。择不处仁,焉得知?”

在《论语·里仁篇》中,孔子将个人道德修养与所处外界环境联系起来,为实现儒家倡导的“仁”给出了实践路径。而在江苏泰兴,恰有一条名为“里仁”的街巷,其名正是源自《论语》。

4月24日,《江苏文库·书目编》主编、南京大学哲学系教授、南京图书馆名誉馆长徐小跃做客泰兴里仁巷,以“里仁巷里说里仁”为题,开启首期“里仁学堂”。“里仁学堂”由泰兴市委宣传部主办,泰兴市全民阅读促进会、现代快报承办,旨在发掘泰兴深厚历史文化底蕴,传承泰兴文化基因,再现历史上文人讲习、百姓教化的场景。

现代快报/现代+记者 白雁 胡玉梅

尹有文 李鸣 王子扬 张文颖

26句话 藏着儒家最核心的价值观

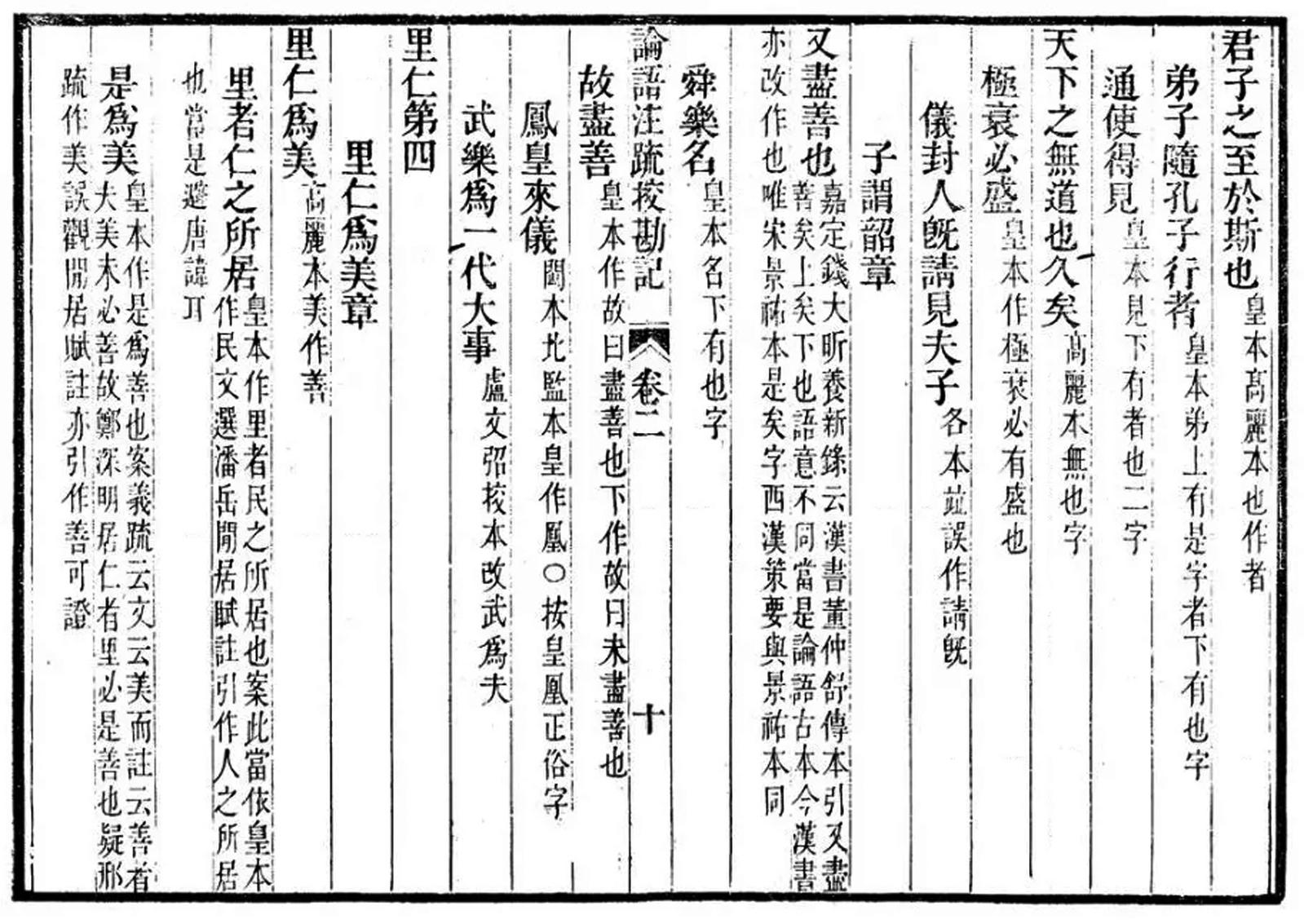

《论语》每一篇的名字,都是选自该篇的第一句话。比如大家熟悉的“学而时习之,不亦乐乎”,出自《学而篇》;“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,出自《为政篇》。《论语》第三篇开篇说“孔子谓季氏,八佾(yì)舞于庭,是可忍也,孰不可忍也”,于是叫《八佾篇》。

“里仁为美。择不处仁,焉得知?”这句话出自《论语》第四篇的开篇,所以这一篇就叫《里仁篇》,而江苏泰兴里仁巷正取名于此。

历史悠久的里仁巷,地处泰兴文脉,周边有朱东润故居、襟江书院、孔庙大成殿、澄江门古城墙、凤凰天公园等人文遗存,文化资源丰富。

“住在里仁巷,是多么自豪的一件事!”徐小跃说,只要打开《里仁篇》,耐心读完里面的二十六章,也就是26句话,就会发现其中体现了孔子及儒家最核心的价值观——“仁”,以及最重要的思想观念“道”与“德”。

徐小跃认为,《里仁篇》有两个重要概念,一谓之“道”,一谓之“德”。“书中两句话,流传千年为中国人熟知。第一句是‘德不孤,必有邻’,你只要有德,就不会觉得孤单。可见我们这个民族是多么崇尚德,这也可以看作自古以来我国外交关系的准则。”

“第二句‘朝闻道,夕死可矣’。革命烈士杨殷高喊这句话后,慷慨就义。早上能够了解了大道,晚上即使离去了,我也毫无遗憾!这该是什么样的情怀!”

忠与恕

孔子一生追求的大道

《里仁篇》记载,孔子曾对他的弟子说:“吾道一以贯之。”那么,究竟什么是孔子所说的“道”?

“孔子一生都在追求他认为的大道,自始至终没有一刻改变,概括起来是两个字——忠、恕。”徐小跃解释说,忠恕之道贯穿了整部《论语》,有两句话尤能表达这一思想。

“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”徐小跃说,这句话出自《雍也篇》,后来的研究者认为,这就是忠道的内容。换言之,就是互敬互爱、互相帮助、互相分享好的东西。

《颜渊篇》中的“己所不欲,勿施于人”,说的则是恕道。“自己不想要的、不喜欢的、厌恶的东西,不要把它推给别人,或者强加到别人身上。这从反面告诉我们要有仁爱之心,不要有害人之心。”徐小跃综合千年来不同哲学家、思想家的研究,将其归纳为三层意思。

“第一层意思,是不要把自己厌恶的东西推给别人;第二层意思,是不希望别人用不好的方式对待自己,自己就不要用这种方式对待别人;第三层意思则是,自己还没有做到的事情,千万不要要求别人做到。”

徐小跃将这三层意思归纳总结为八个字——尊重、宽容、给予、分享,帮助大家理解什么叫“仁”,“樊迟问仁,子曰:‘爱人’。爱一定是对别人的付出与关心,帮助别人,对别人的疾苦解困。”

里仁为美

如今仍有现实意义

随着国际交往的增多,孔子的思想早已走出中国,成为世界人民的精神财富,徐小跃说:“不论是在家庭内部,还是与邻里相处、在单位与同事共事,人与人的关系都离不开忠、恕之道。”他认为,孔子对于“道”的理解,现如今仍然有着极强的现实意义,适用于所有人际关系。

现代快报记者注意到,现场有不少听众一直在做笔记。近两个小时的讲座结束后,泰兴市民李女士手上的本子已经写了满满两页。

“今天徐教授把‘仁’说到了我们心里,说到了我们的生活中。”李女士告诉记者,徐教授提到孔子曾说“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣”,这句话让她感慨万千:“我觉得我们每一个人都要内观,知道自己要什么,知道自己不要什么,这样才能够更好地用仁爱的标准要求自己,成己成人。”

“里仁巷里说里仁”讲堂也吸引到不少里仁巷的老街坊,朱女士就是其中之一。“我是在里仁巷长大的,从小就喝着朱东润家的井水。”听完徐老师的讲座,她为自己的家乡而自豪,“我们要向乡贤学习,更要学习中华文明的智慧,向光而行。”