■前 言

晷时印迹——周吉荣艺术展:呈现都市生活的多重面貌

“晷时印迹——周吉荣艺术展”通过对艺术家多年来创作成果的集中呈现,展示其在当代艺术领域的丰富实践和深入探索。

周吉荣的视觉图像世界不仅是技术上的创新展示,更是他对城市化进程中的自然与人的关系,以及个体在社会中所处位置的深刻反思。激变的社会发展现实,透过细腻而深刻的艺术语言,为我们揭示了现代都市生活的多重面貌。从繁华的城市景观到时间流逝中逐渐消逝的记忆,将城市发展的脉络和历史的沉淀呈现于阅读者眼前。

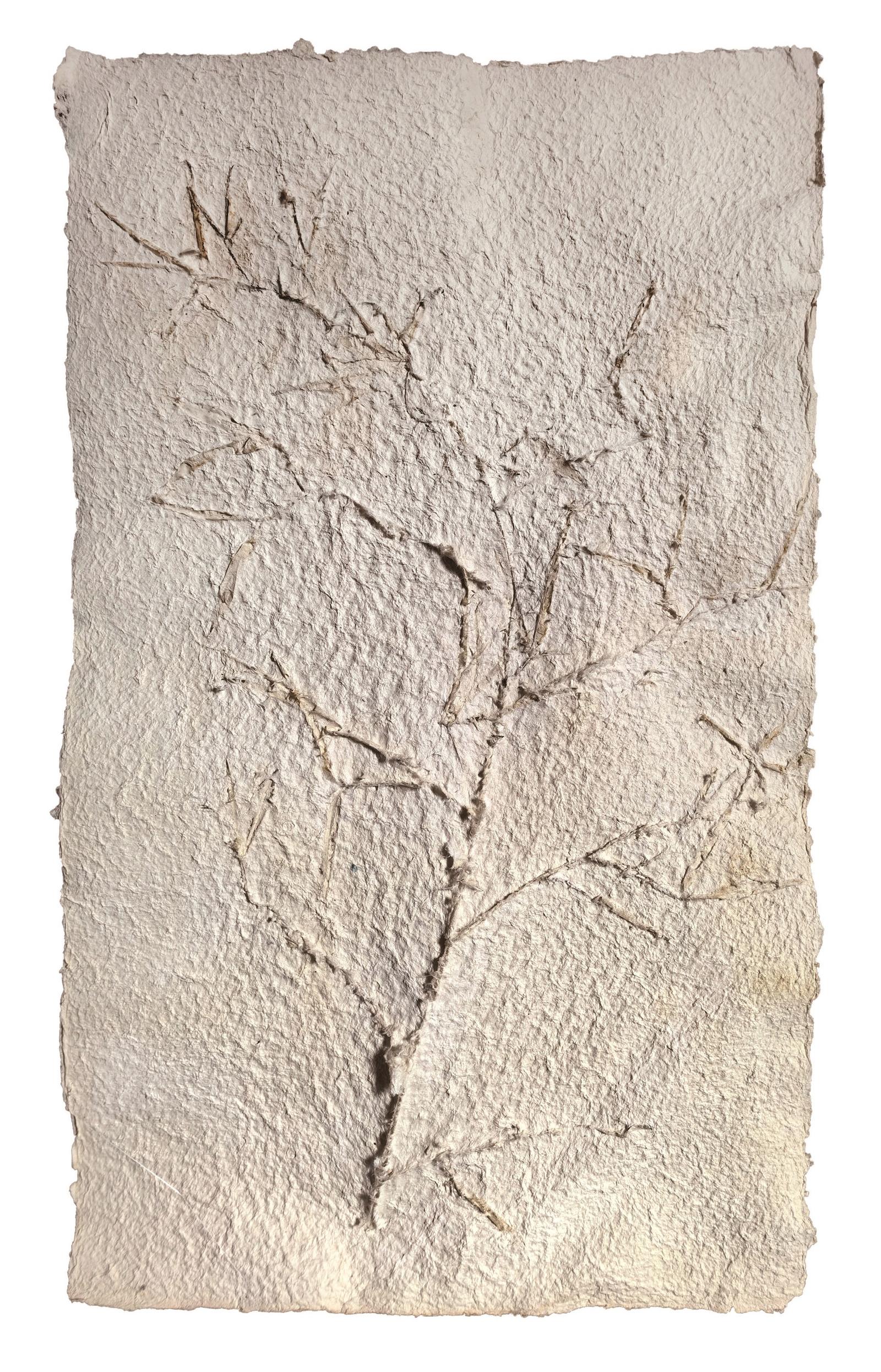

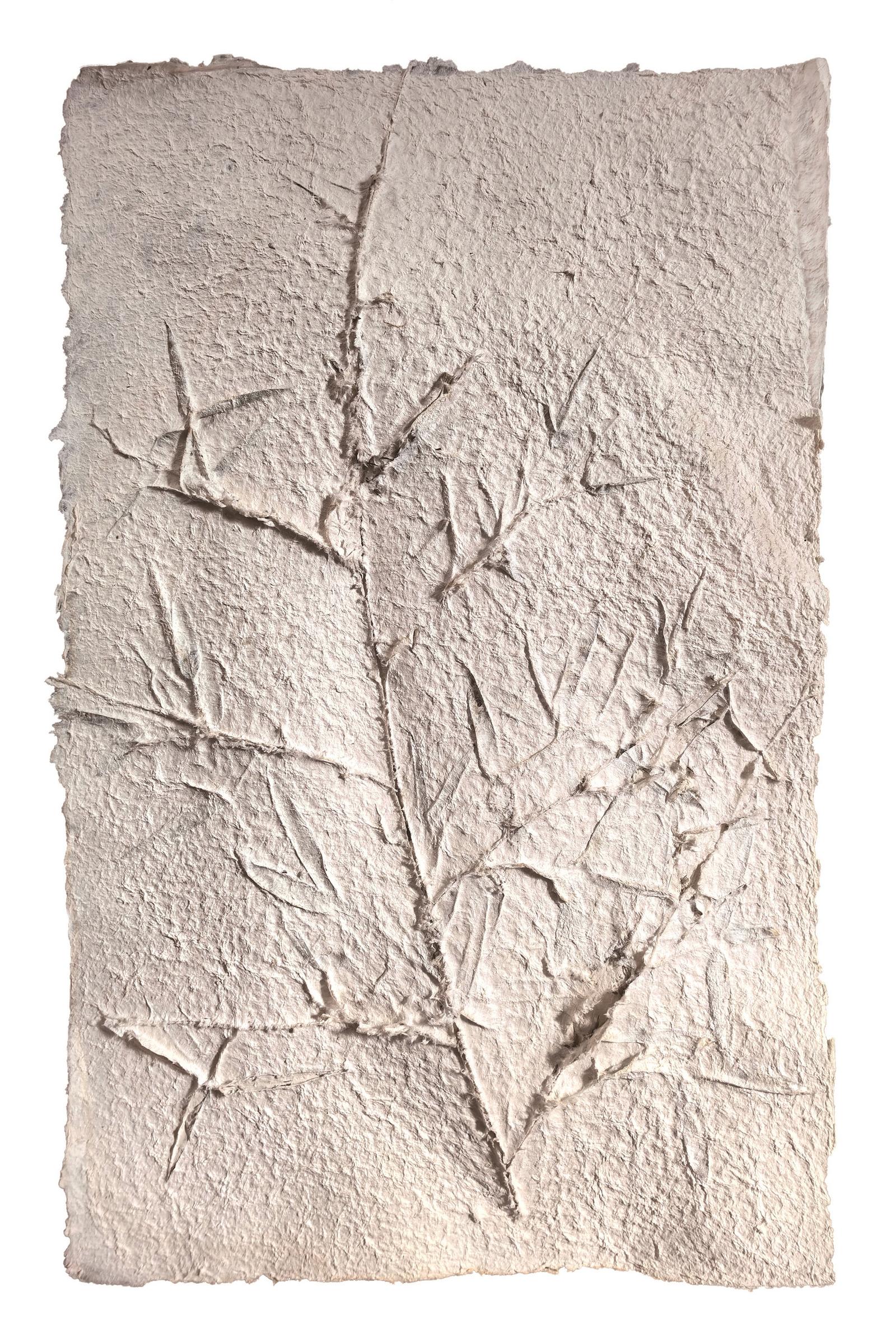

周吉荣始终坚持着对时间、记忆和空间的思考,他的视觉图像表达常常通过色彩、线条和构图来表现时间的流逝、记忆的深刻以及空间的变化,呈现出一种独特的时空感。本次展览展出了周吉荣不同时期的代表作品。从早期对北京胡同、街道生活的直观表现,到后来对都市化的社会发展进程中所带来的思想方式和生活方式的变化,他以更为抽象和哲学式的探索,让阅读者有机会一窥艺术家如何通过对材料的深度理解和创新使用,构建出独特而深邃的艺术世界。周吉荣对城市风景的寻绎,从具象到抽象,从直观的描绘到深层的哲思,他以其独到的艺术视角和深邃的思考,构建了一幅幅城市与自然、过去与现在交织的景象。纸浆独特的质感和深度,粗糙的质地和丰富的层次,为周吉荣探讨城市的虚实、光影、历史与记忆提供了理想的媒介。这些视觉图像不仅展现了艺术家对城市生活的敏锐观察和深刻感悟,也反映了他在面对快速变迁的现代社会发展进程中,对于人与自然关系、个体与集体记忆之间复杂交织的思考。

“晷时印迹——周吉荣艺术展”是湖北美术馆“20世纪美术家”专题研究的重要组成部分,该项目旨在通过呈现各时期重要艺术家的作品和思考,构建起一个多元且连贯的艺术史话语体系,进而为中国当代艺术创作的梳理与研究提供更为开阔的视野。

谨祝展览圆满。

湖北美术馆馆长 冀少峰

1987年,我开始创作丝网版画作品“北京胡同系列”。这是我从中央美术学院版画系丝网专业毕业的毕业创作。当时原本是要以西藏的风土人情为毕业创作题材,也为此深入藏区进行了三个月的素材搜集和生活体验。采风后回到北京,我开始着手创作,却始终找不到表现的切入点,那些美丽的大自然和异域的风土、风情始终难以成为我作品的主题。经历长时间徘徊,蓦然发现,我所生活的北京才是我想表现的主题。这里的生活、这里的文化以及这里一切的存在和变化都与我息息相关。灰色胡同、四合院、围墙、溜达的老人、奔跑的青年……这些老北京人的生存环境,犹如一种空寂、孤独甚至神秘未知的梦境意象,在哀婉的情绪中带着一丝淡淡悠远的忧郁意味。但在这种静态的安谧下面,潜伏着社会在巨大转型时期新旧文化冲突的深深焦虑。

1997年,我在西班牙访学了八个月。这期间,我参观了美术馆和博物馆的各种展览,行走在马德里城市的大街小巷,看不同人在历史遗存中留下的痕迹。这段“只看不练”的经历引发了我对艺术、文化的思考。我一直在想:艺术的价值究竟在哪里?作为艺术个体,我要怎样去完善我的艺术表达语言和艺术思考?慢慢地,许多概念性的东西在离我远去,而有关人的本源的内核在走近我,我发觉这比生命原始的冲动更有意义。我成长的脚步不断前行,然而却无法获得传统的整体精神并传承下来。这是一种成长中的痛苦。我需要寻找到自己的位置,寻找到城市人生存的方位,这样,我前行的脚步才会有意义。

2006年,我又一次为创作在胡同里穿行搜集素材。猛然抬头,胡同的尽头矗立着一座巨大的、正在建设中的半圆形建筑——国家大剧院。高大的几何形现代建筑与方正的灰色四合院形成巨大反差,犹如一艘天外飞船驻停在这座古老的城邑之间,像是突然闯入的不速之客。正是这个时期,我创作了系列版画“消逝的记忆”“最后的纪念”等作品。

那个时期,“变化和改变”似乎已成为一种生活常态,人们总是在适应这些不期而至的变化。

城市在一圈一圈地扩展,三环到四环,再到五环、六环。我驱车在环线上往返,车窗外的城市景观使我仿佛坠入海市蜃楼之中,似真似幻。眼前的幻境掩盖着忧郁,华丽且遥不可及,这种遥远不只是视觉距离,也是心理的距离,人正是被这种幻境所隔绝,这种海市蜃楼般的幻觉隔绝了人与自然,也隔绝了作为自然一部分的人性本身。

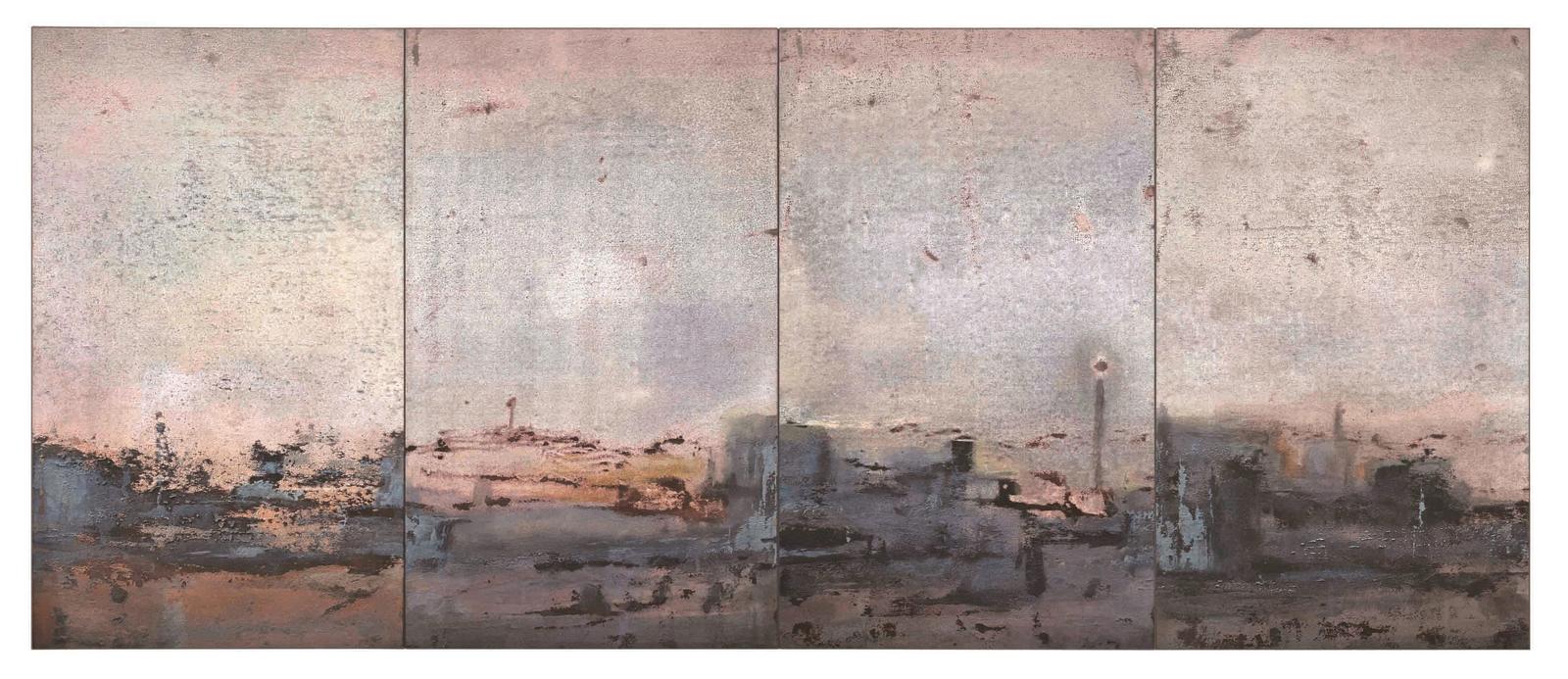

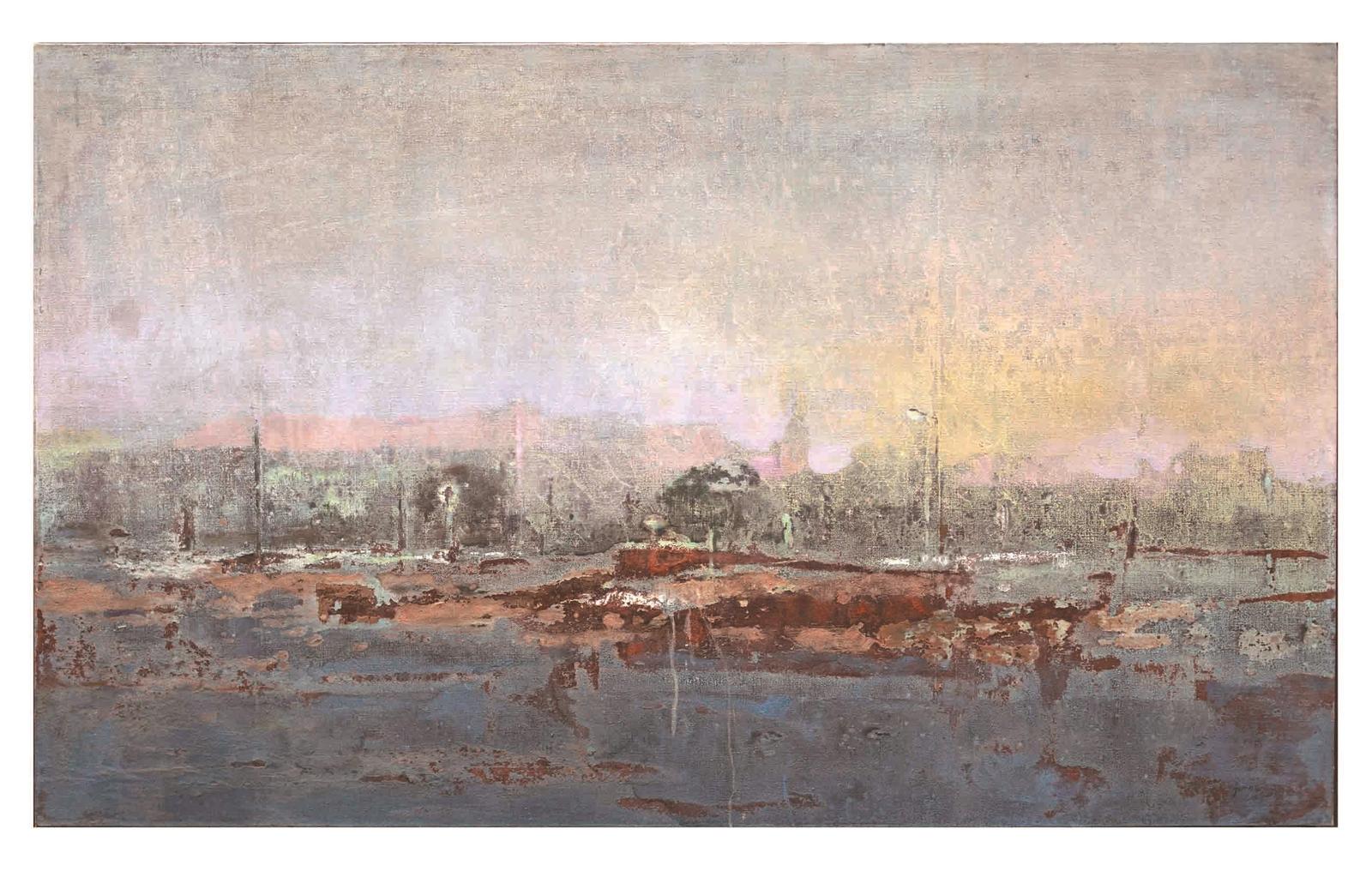

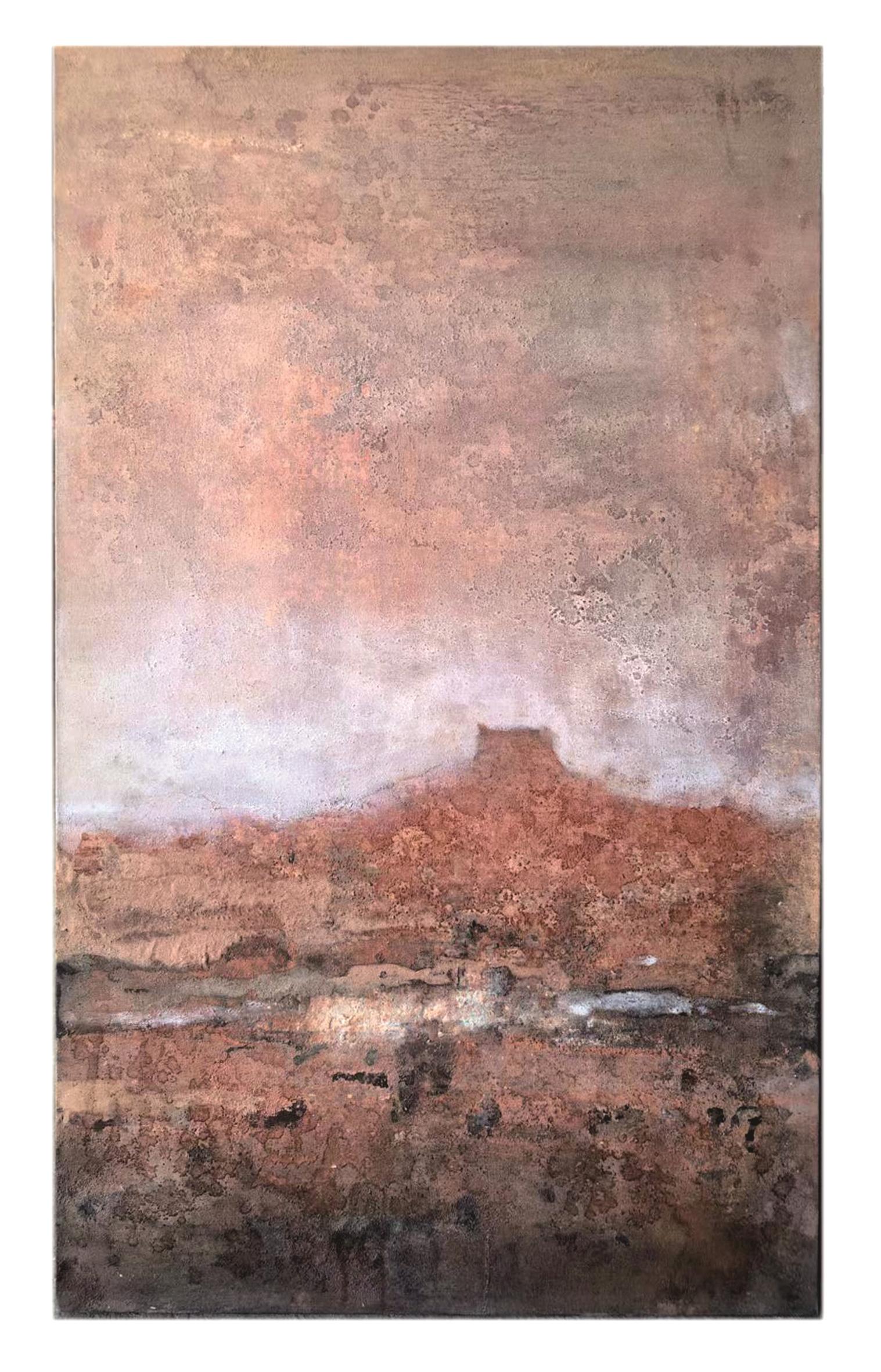

“海市蜃楼”系列作品不仅是城市变化的现实映照,也是我个人创作的转型和拓展。天地之间的暮色、灰黄朦胧的华灯、依稀可见的路标,都是视觉可辨的城市景观。现实的视觉经验不会停留在形式的原点,它总会向现实本身展开。从现实追忆历史,现实是作为城市景观的图示,而回忆中的历史是无形的、流动的。就像画面制作的随机性一样,现实的图景会随着思绪的流淌不断变化。记忆也会流淌出来,而且以符号化的痕迹固定在画面上,让作品在更大的社会环境中去寻找它自身的意义。

这些作品突破了丝网版画的局限,向着自由综合材料的方向延伸。藏区红土,材烧烟黑,天然彩石颜料以及画、印结合的自然痕迹,都使作品更加自由、奔放,充满力度。画面由具象的向心式构图变为开放式的抽象画面,不为抽象而抽象,而是在现实的经验上展开。这种风格以当代视觉经验为基础,却不遵循现代艺术的几何抽象。这种形式上的变化并不是轻而易举的。当写实的语言发展到极其精致和雕琢的时候,艺术就要返璞归真,重新开始语言构造的历程。

“景观”和“遗城”系列作品从材料和方法上都做了更大的尝试。一位评论家对之进行了高度的阐释:“周吉荣对现代都市文明的思考和质疑的另一方面是哲学式的,即从本体论的角度反思和怀疑现代都市存在的依据和基础。从某种意义上说,这种反思和怀疑类似于笛卡尔。我们知道,作为理性主义哲学的代表,笛卡尔通过怀疑一切,提出了‘我思故我在’的命题,建立了以理性为基础、以主体性为中心的现代哲学。虽然周吉荣和笛卡尔都是从怀疑出发的,但两者达到的目的则截然对立,如果说笛卡尔通过怀疑一切的方法,为世界和主体的真正存在找到了坚实的理性基础的话,那么,周吉荣则是把对构成现代都市存在基础的怀疑坚持到了最后。”

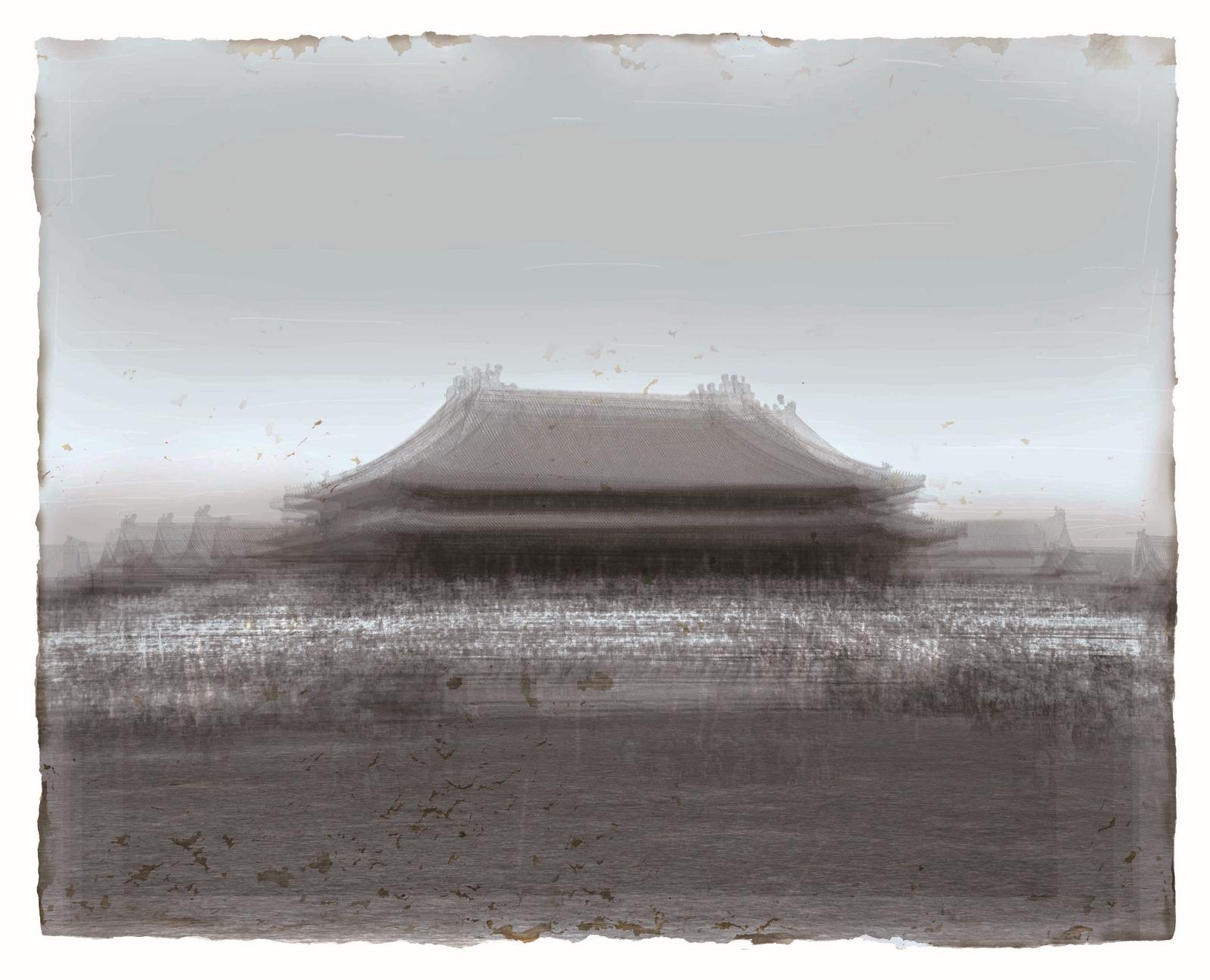

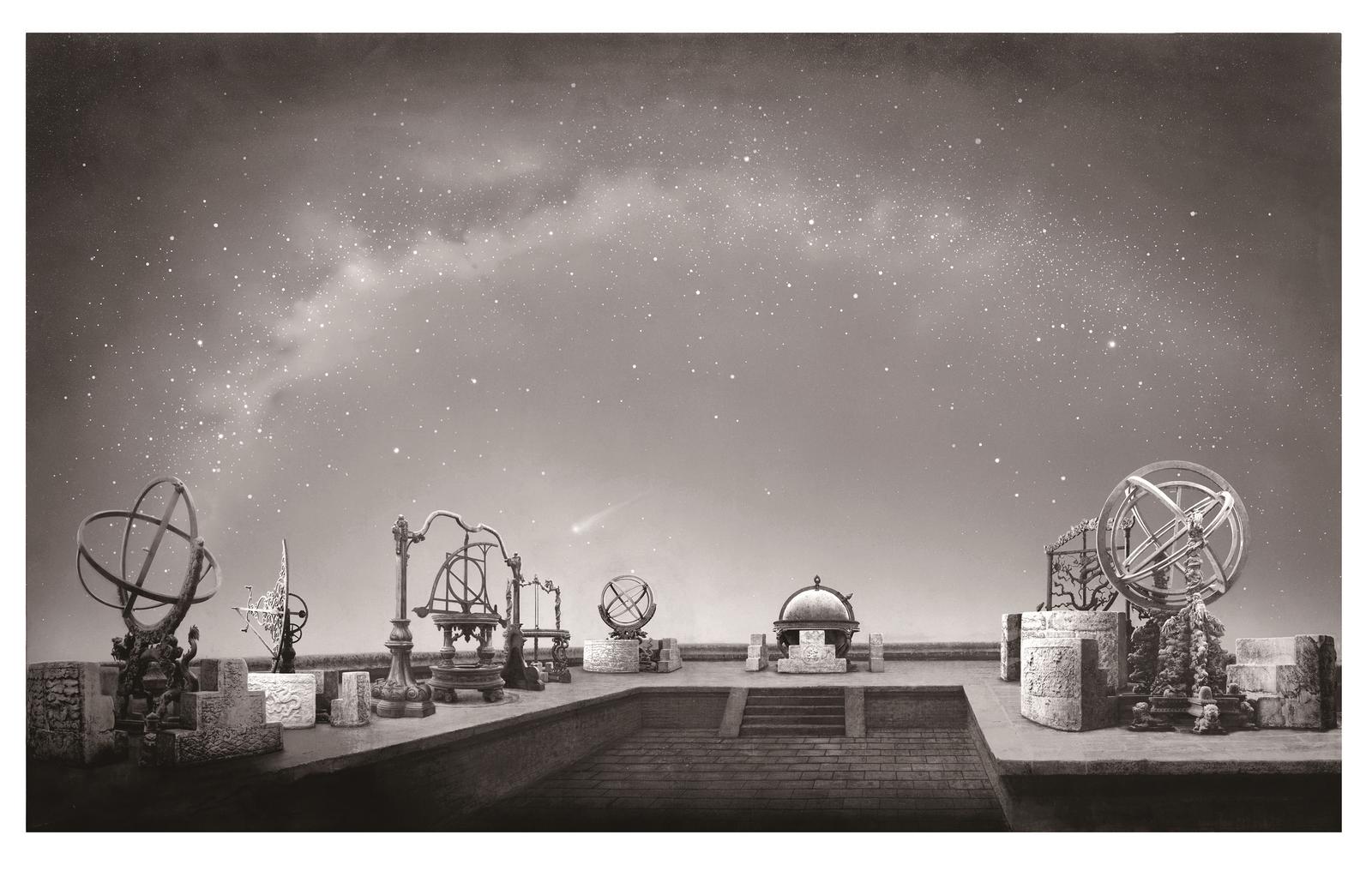

“景观”系列延续了一贯的城市主题,选择中轴线为契机,展开了对于北京这个拥有厚重历史积淀,处在剧变之中的城市的思考。

北京自金代建都,八百多年来一直是中国的政治与文化中心。中轴线作为城市布局的重要坐标汇集了历朝历代的标志性建筑。南起永定门,经天安门广场、紫禁城,到北面的奥林匹克公园,十几公里的距离,凝聚了数百年的历史。

“景观”系列选择了中轴线上十几座不同年代的最具政治象征性的建筑进行呈现,这种选择本身就颇有趣味。当鸟巢、水立方与故宫、人民英雄纪念碑并置时,它们仿佛从当下的热闹中抽离出来,置身于历史的维度之中,使观者获得了一种从容的距离感,仿佛是在时间的长河里自未来回望当下。就像艺术家所说的“在时代的变迁和时光的流逝中,王权、尊贵、崇高、敬仰都只是朝代的遗存,时间的痕迹”。

相较于之前画面中那种疏离和略带感伤的气氛,新作品对于对象的处理显得更加冷静和客观。对这些建筑进行了180度或360度环绕拍摄,获得同一对象24张或48幅即时照片。然后利用电脑PS软件处理,用版画分层、分版制作的手段,将从不同角度得到的图像重叠,形成一个关于对象的似乎是失焦的影像。在图像的层层叠加之中,一方面在静态的作品中引入了时间的维度,另一方面,也经由焦点透视的方式实现了对它的超越,在某种意义上回归和呼应了中国传统绘画对事物的宏观、一元的观照方式。

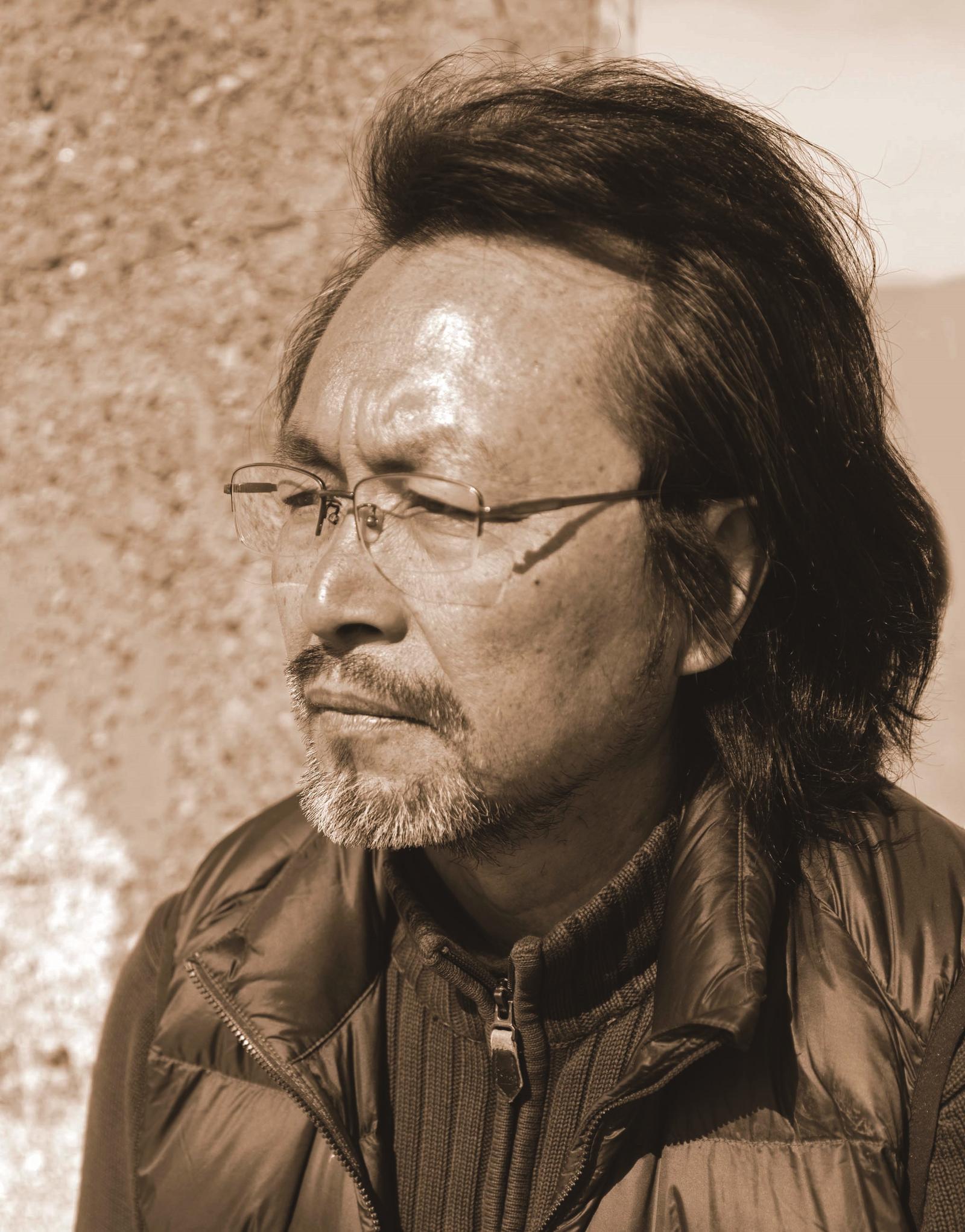

周吉荣

1962年生于贵州省,1987年毕业于中央美术学院版画系。现为中央美术学院二级教授,硕士生、博士生导师,国际版画研究院副院长,国际学院版画联盟秘书长。

曾获1987年北京版画双年展优秀奖,1991年北京—台北现代版画展杰出奖,1999年鲁迅版画奖,2003年北京国际版画双年展佳作奖,2014年第十二届全国美术作品展优秀奖,2021年中央美术学院徐悲鸿奖。

曾在北京中央美术学院美术馆、红门画廊,英国伦敦剑桥,西班牙马德里和萨拉曼卡以及塞尔维亚贝尔格莱德等地举办十余次个人画展。曾参加第八、第十二、第十三届全国美术作品展,2002年克罗地亚萨格勒布现代美术馆“中国现代艺术展”,2003年中国美术馆“北京国际美术双年展”,2004年意大利博洛尼亚现代美术馆“Officina Asia”国际艺术双年展,2016年国家博物馆 “中华文明历史题材美术创作工程展”,2018年意大利国家版画中心“管中窥豹——中国版画精英展”,2018年“后印刷”第二届CAA国际版画三年展,2019年中国美术馆“伟大历程 壮丽画卷——庆祝中华人民共和国成立70周年美术作品展”,2020年北京“国际学院版画联盟第三届版画双年展”,2021年中国美术馆“伟大征程 时代画卷——庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”,2022年中国美术馆“ 第十三届中国艺术节全国优秀美术作品展”等。

作品被中国国家博物馆、中国美术馆、上海美术馆、广东省美术馆、江苏省美术馆、四川省美术馆、深圳美术馆、中央美术学院美术馆、贵州省美术馆、中国版画博物馆、美国亚太博物馆、德国路德维希美术馆、澳大利亚悉尼大学美术馆等机构收藏。