近日,苏童、叶兆言、王干三位多年未见的文学“发小”,因为王干新书《人间食单》相聚于南京图书馆,名为谈书,实是谈吃。

现代快报/现代+记者

陈曦 刘静妍

文学发小,结缘四十年

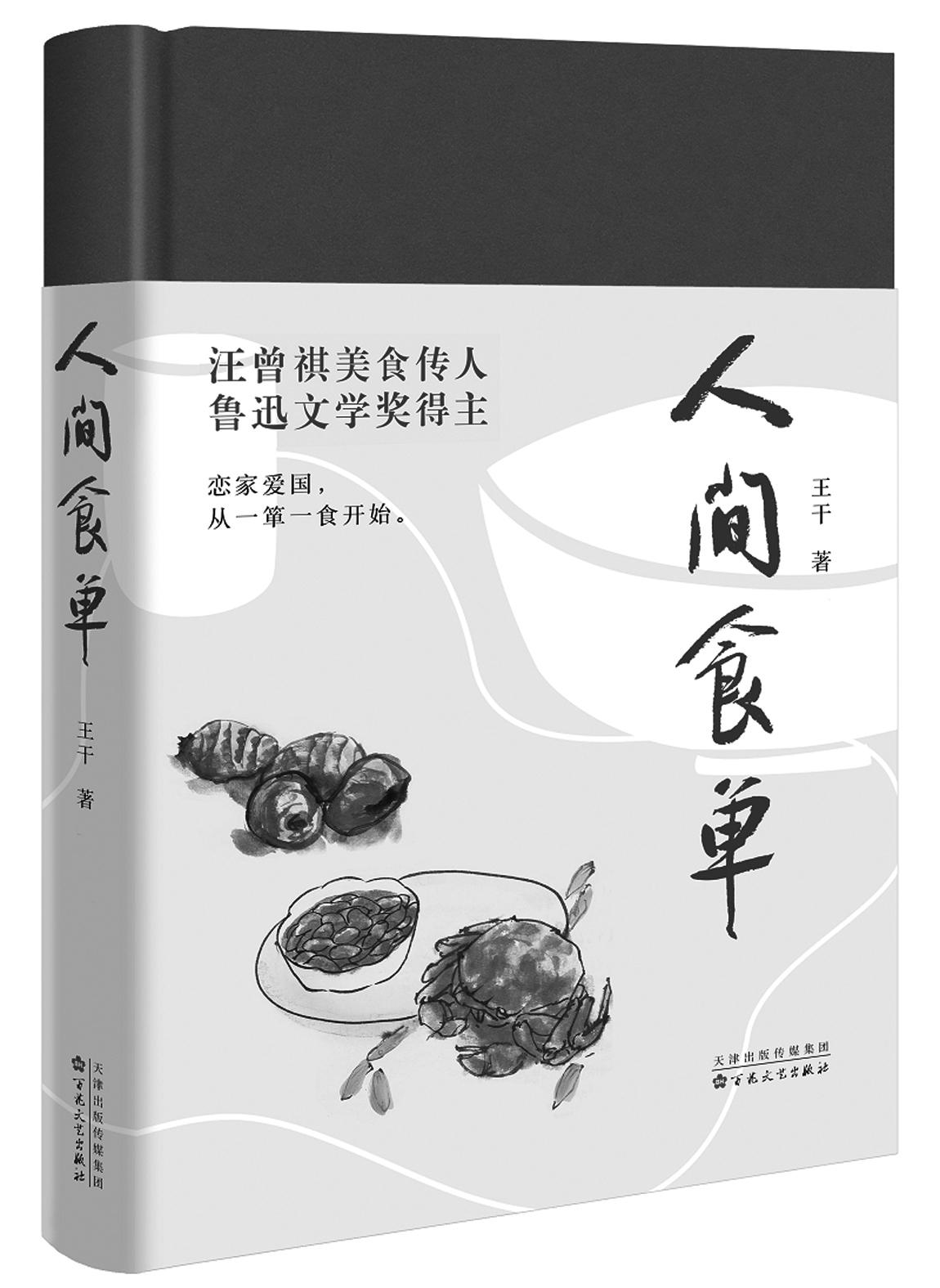

王干是知名文学评论家,也是鲁迅文学奖散文奖得主,多年来却以“美食家”“汪曾祺美食传人”名头行走江湖。说起作家为何“转型”美食家,还要追溯到他在江苏作协工作的一段经历。

1992年,江苏作协举行换届大会,在华东饭店准备材料的王干,突然被分派了负责招待作协主席陆文夫先生的“重任”。陆文夫是著名美食家,出了名的嘴刁,王干苦苦寻找,用一道生炒鲫鱼片获得陆文夫的认可。

王干与汪曾祺同为里下河人,二人有着深厚的忘年情谊,在老一辈文人影响下,王干也特别留意生活中的美好,尤其热爱美食,《人间食单》里的几十篇散文就是记忆中故乡美味的凝结。从米饭饼到高邮鸭蛋,从慈姑的清苦到螺蛳的鲜美,王干用质朴细腻的文字带读者领略人间百味。

王干是泰州人,苏童是苏州人,叶兆言是南京人,三人结缘于20世纪80年代。王干是苏童认识的第一个苏北朋友,也是第一个给苏童写评论的人;第一篇发表在重要刊物上的苏童评论,也是王干写的。后来王干调去北京的《文艺报》工作,返乡时路过南京,常常在苏童洪武北路的蜗居“蹭住”。

王干和叶兆言第一次相识,则是在1987年召开的苏童、叶兆言的作品研讨会上。当时苏童、叶兆言“小荷才露尖尖角”,江苏作协就在双门楼宾馆破例召开了他俩的研讨会。王干是负责张罗的人之一。

“动嘴派”与“实干家”

三个人对吃都挺讲究,表现却各有千秋:王干在外面吃饭爱挑剔,常常说得店家很闹心,叶兆言担忧双方会“打起来”;苏童不挑剔,但点评起来头头是道;叶兆言有着中国人的传统观念,认为“好吃”常常和“懒做”联系在一起,遇到不好吃的就少吃,不作点评。

王干虽称“美食家”,苏童却被周围人公认为“最会吃”,点菜是他的专属权。“有一次我想抢过来点菜,作协的同事都说要等苏童来。”王干说。

王干、苏童都是“动嘴派”,好吃也懂吃,但做饭的次数均屈指可数,以至于现场互揭老底。苏童怼王干:“写这么多,我怎么就吃了你(做的)一顿饭?”

叶兆言是低调的“实干家”,王干至今记得叶兆言做的鱼汤涮羊肉,鲜美无比。叶兆言则评价,相比“动嘴又动手”的汪曾祺,王干这个美食家其实是“三分成绩七分秀”。

苏童在他的名篇《白雪猪头》中,写过他对猪肉难忘的记忆。但要说起最为难忘的美食,还是他小时候有一次生病,父亲带他到畅春园点心铺吃过的玫瑰猪油馅汤圆,自那之后他再也没有吃过。嗅觉是有记忆的,失而未复得,终生难忘。

叶兆言从小家里有阿姨烧饭,三餐都被安排妥了,因此滋生出不满足,便总想着去“吃食堂”,因为选择比较多。建立小家庭后,他开始自己做着吃。有段时间胡长林大师在金陵职大开课收徒,同在职大教书的太太近水楼台先得月,也跟着学了几手,回来传授给他,叶兆言反而修炼得青出于蓝,鹅肝蒸蛋、奶油菜心都曾是他招待客人的拿手菜。

南京人嘴馋,馋得十分纯粹

叶兆言觉得,有袁枚的“随园食单”在前,后人再谈“食单”便少了底气,王干的“人间食单”,因有“人间”二字兜着,显得真挚素朴。

“谈美食,最不喜欢高大上。”叶兆言认为,美食最要害的是饥饿,美食家应该都是好吃鬼,“为什么今天的人们对美食无感,是因为没有饥饿感了。王干写美食,有馋鬼、饕餮的样子。”

从这个意义上说,陆文夫、汪曾祺被称为美食家,其实都有问题的,“陆文夫不能吃辣,而天下美食,辣是非常重要的一味;汪曾祺的缺陷是胃口不行,林斤澜挑剔过他。”

所以叶兆言特别赞赏南京人,“不在意吃什么,什么流行吃什么,张着一张嘴就想吃那些没吃过的东西”,“好不好吃是第二位的,没吃过真的很难受!”

“南京人不像四川、湖南等地那样固执,没有辣就没有胃口,也不像苏南人那样,有了辣就没办法下筷。南京人深得中庸之道。在品滋味时,没有地方主义的思想在作怪。”叶兆言始终认为,南京才是真正应该出博大精深的美食家的地方。

在南京生活久了,苏童也长了一颗南京人的“江湖胃”,什么好吃吃什么。他觉得苏州菜“太端着了,是画地为牢的餐饮文化”,相比南京菜,少了一份海纳百川的包容。他爱吃辣,但生活在苏州的家人都不怎么碰辣,“炒青菜也要搁三勺糖”。不过,苏童对苏州面食情有独钟,每次回去必吃枫镇大肉面或奥灶面。他吐槽南京的馄饨皮,下水煮过就烂了,而苏州的馄饨皮因为加了碱,煮过之后依然有韧劲。

美食的“首都”在故乡

王干出生于里下河,成长于里下河,对里下河有着割不断的乡情、亲情,因此,《人间食单》描写里下河的美食也是最多、最用情的。

他眼里的里下河美食,都不是什么高大上的菜肴,而只是平常人家的家常菜。如《扁豆烧芋头》一文中说,在我的家乡里下河,不仅“家家都会有一挂扁豆”,而且,家家都会烧一手好吃的扁豆烧芋头。《螺蛳》一文说“螺蛳最平常”,但“里下河的人却把螺蛳当作一道荤菜”,反映的是里下河人民在日常饮食中就地取材的能力。

王干也有着长时间在南京生活的经历,于是南京百姓最日常的家常菜都成了作品中的一部分。如《江南三鲜》里的菊花脑、芦蒿、马兰头,《南京的菜》里的盐水鸭、拌洋花萝卜等。

无论南京菜,还是里下河美食,本质上都属于淮扬菜。历史上华东地区的首府常常设在淮扬,淮扬菜是与川、粤、鲁菜并称的“大菜”,代表了整个华东地区的饮食特点。淮扬菜发源于淮安、扬州,以江湖河鲜为主料,与里下河地区河网密布、盛产水产有关。

淮扬菜里的大煮干丝,在里下河真是平常得不能再平常了。正如王干在书中写道,在高兴宝地区(高邮、兴化、宝应),各县是都会做煮干丝的,而只有内行人才能吃出分别:这是高邮的,这是兴化的,这是泰州的……

在中国传统的饮食文化中,一直并行着两条不一样的路线:一条是人民的、日常的,其代表人物有苏东坡、汪曾祺等。东坡肉历经千年而弥久愈香,显示了这条路线持久的生命力;另一条是官宦的、小众的,以描写官宦人家、文人雅士的精美饮食为主,其代表性作品有《红楼梦》《随园食单》等,其所描写的饮食虽然精美,却没有多少流传到今天百姓的餐桌上。王干的《人间食单》,写百姓的饮食日常,无疑是第一条路线的延续,充满了浓浓的人间烟火气。