苏轼,平生往来江苏14次,实力代言“苏式生活”。

20岁那年的琼林宴上,一个宜兴人绘声绘色滔滔不绝,为苏轼描绘了一幅苏式“巴适”生活图卷。从此,“去宜兴买房”的种子在苏轼心中生根发芽。

沿着运河的“宦游”生涯,他12次途经镇江,留下了100多首诗。打卡苏州,他力荐:虎丘不可不去,不去是人生憾事。他在徐州当“市长”(任徐州知州),抗洪、挖矿,造福一方。途经盱眙,感慨美食不可辜负,直叹“人间有味是清欢”……

苏轼的行程轨迹遍及江苏,为什么屡次错过南京?别急,文脉厚重的金陵,要等“涅槃”之后的苏东坡隆重登场。

前不久,江苏文脉大讲堂第二十二讲在南京图书馆精彩开讲。讲座中,南京师范大学教授、博士生导师郦波深度解读“苏轼的苏式生活”。

现代快报/现代+记者 刘静妍/文

施向辉 钱念秋/摄

向往的生活:到宜兴买房

苏轼向往的“苏式生活”,缘起于20岁那年的琼林宴上。那是皇家礼遇、专属于新科进士的宴会。北宋嘉祐二年(1057)的琼林宴,尤其“群星璀璨”。

那一年的科考,是中国古代科举史上最著名的一场考试,诞生了一张“千年龙虎榜”。主考官欧阳修,选出来的考生包括:苏轼、苏辙兄弟,曾巩、曾布兄弟,程颢、程颐兄弟,还有“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的张载……这些人物,后来都成为北宋政坛、文坛、学术圈顶流。这份榜单上,24人进入宋史正传,17人当了宰相。

琼林宴上,坐在苏轼旁边的是宜兴人蒋之奇,比苏轼大五岁,后来也成为北宋名臣。

蒋之奇的口才特别好,比苏轼还能说会道。他俩坐在一起吃饭,蒋之奇就不停地夸自己的家乡。苏轼听得心痒痒,从此一心想去宜兴安家。后来,苏轼真的去了宜兴,也买了房子。

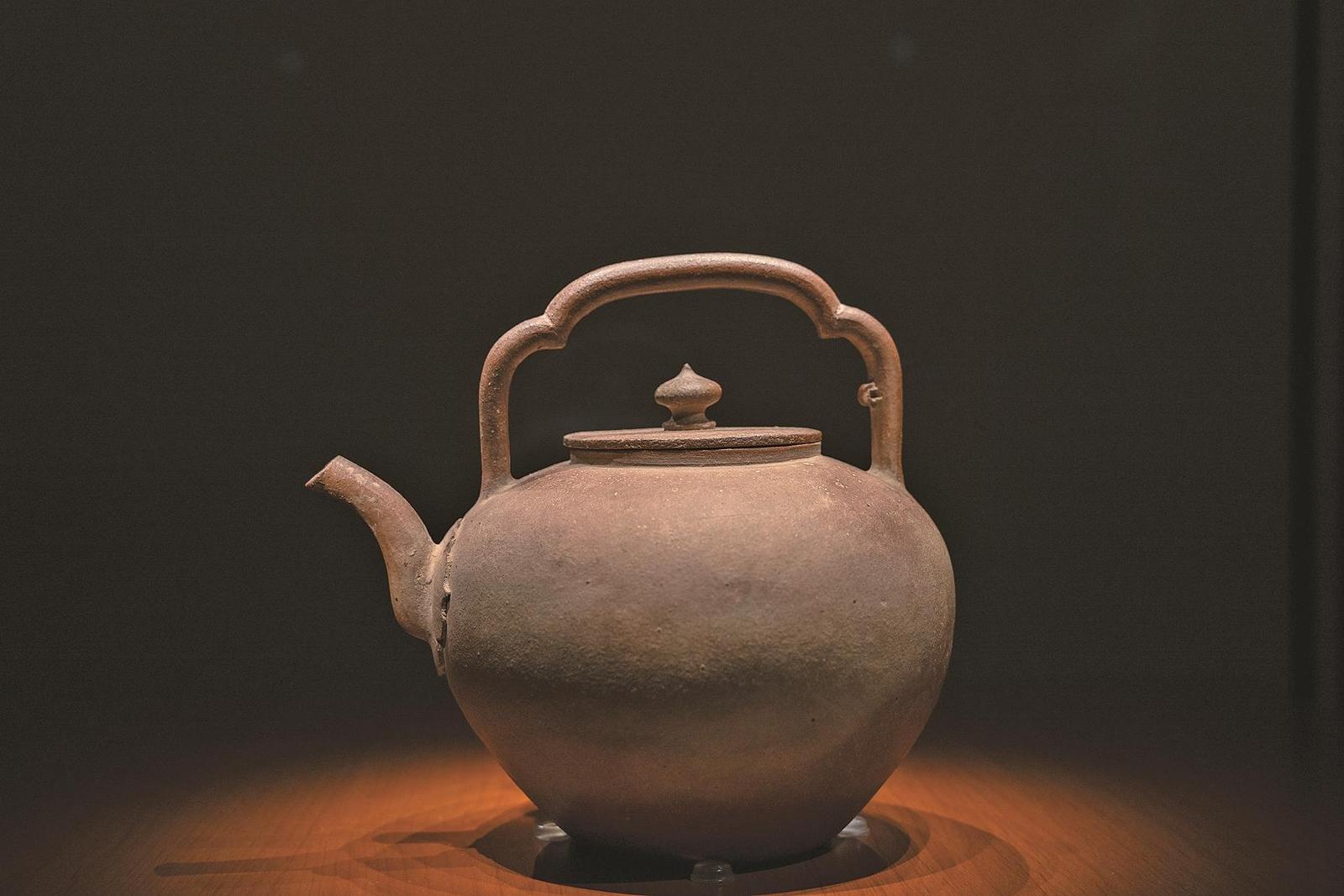

宜兴著名的紫砂壶工艺里,提梁壶就是苏轼发明的。

宜兴,古称“荆邑”“阳羡”,凭借一方好水土,不仅是盛产紫砂的“中国陶都”,还是人文荟萃之地。蒋之奇的七世孙蒋捷,是宋词的最后一位大师级人物,因一句“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”,被称为“樱桃进士”。历史上的宜兴是大名鼎鼎的“进士之乡”,今天的宜兴是著名的“教授之乡”“院士之乡”。

打卡镇江12次 写了100多首诗

苏轼平生14次来往江苏,大多数时候都从运河走,所以在江河交汇地的镇江来回走了12次,写了100多首诗。

36岁那年,苏轼到杭州任通判,从汴京坐船,走运河、过长江,在镇江金山寺住了一晚,写下《游金山寺》:“我家江水初发源,宦游直送江入海。”生于“长江头”——四川眉山,这辈子围着“长江尾”兜兜转转。

在杭州任通判期间,除了治理西湖之外,苏轼还有一个很重要的工作,那就是负责运河的疏浚和漕运。

沿着运河,他来来回回走了好几趟。在苏州,他从西北的虎丘山,一路逛到吴江垂虹桥,不知不觉爱上了这座水上的城市。他说,到了苏州,不去虎丘与闾丘,是人生憾事。

巧合的是,他在苏州去得最多的地方是定慧寺;后来被贬谪黄州,一开始就住在黄州的定慧院。

“宦游”长江尾的苏轼,不仅曾经是杭州的“市长”,留下西湖十景之一“苏堤春晓”;还曾在徐州、扬州等地任“市长”,在徐州留下了纪念抗洪胜利的黄楼。

在徐州的两年,苏轼除了抗洪之外,还为当地做了另一件大好事——挖矿。徐州人原本不知道当地蕴藏着煤矿,苏轼体恤百姓缺少柴火,就派人四处寻找煤矿,最终在徐州西南面白土镇旁边的山里找到煤矿。他还想到,用白土镇的煤炭来炼铁,于是徐州北山蕴藏的铁矿也有了用武之地。

王安石当导游 一个月金陵深度游

苏轼和江苏文脉关系这么深,可是偏偏每次都错过南京。

“金陵文脉太厚重了,不能那么轻易地交给苏轼,要等到他凤凰涅槃之后,等他从苏轼、苏子瞻变成了苏东坡。”郦波说,苏轼到黄州之后,才有了“东坡”这个号,人生境界也提升了。

第一次“差一点儿”到南京,是在被贬谪黄州的路上,从长江南京段的江面经过,却只能望金陵而叹。此时,他的内心凄凄惶惶,命运未卜,不知前路在何方。

苏轼第一次来到南京,正是在离开黄州之后。

他踏上来时的路,顺江而下,到了南京的下水关,也就是今天的水西门、赏心亭一带,古秦淮河入江口。

他把船停在那儿,逛了两天,每天都回到船上。两天之后,有个人听说东坡来了,从钟山出来见他。东坡本来在船舱里,抬眼往帘子外一看:那人骑了个小毛驴,没穿官服。

苏轼赶紧也换上便服,连帽子都没戴,抢先上前几步:“轼今以野服见大丞相。”此人下了毛驴,哈哈一笑:“礼岂为我辈设哉!”

一句话之间,当年的政敌,江湖一笑泯恩仇。王安石骑着小毛驴,陪苏轼在南京游玩了一个月。两人从此成为莫逆之交。

王安石邀请苏轼来钟山半山园:“你还不如听我的,来做我的邻居吧!”苏轼很感动,但最后还是离开了,“劝我试求三亩宅,从公已觉十年迟。”

临别的时候,王安石带着学生又到江边送苏轼,目送他上船。船离开之后,王安石的学生问他:老师,你怎么评价苏轼?王安石脱口而出:“不知更几百年,方有如此人物!”这是英雄的相惜。

绍圣元年,哲宗亲政,苏轼又被贬到惠州。这一次,他本来可以沿运河直接到长江,却特意跟三个儿子说:去金陵。

金陵清凉寺里,有他的第二任妻子王闰之嘱咐儿子们供奉的阿弥陀佛像。他写了首诗《次旧韵赠清凉长老》:“送我长芦舟一叶,笑看雪浪满衣巾。”

在南京,他还瞻仰了崇音寺的观音菩萨像。

此去经年。建中靖国元年,他从南方贬谪地儋州北归,又到了南京,然后去了扬州,最终在这一年七月二十八日病逝于常州。