瓶芥意远——读边平山“瓶芥”系列作品有感

□陈子游

有人问,艺术的价值是什么?

我想,无非就是艺术家的独特性和他的艺术思想!或许每一个人都具有创造艺术价值的能力,但具体到作品本身,只有创造出来了才有价值,个体思想能转换到实质的作品上,才算真正有价值,这是我个人的一种认知。

我们在面对每一个人或者每一位艺术家时,每一位都有千差万别的不同,看如何去理解,从什么角度去读画。

记得,当年吴冠中先生有“关于笔墨等于零”的观点,这种观点只能算是一家之言吧。许多关于艺术的意义,吴先生他也未必都能领悟到位,毕竟一个人不是什么都能通达,什么都能够掌控的,都有局限性,尤其艺术创作上的变化或不同品质的作品,还存在着不同的价值和意义。我感觉,在许多人眼里,观赏艺术品,就是以看得懂与不懂来论;用像与不像去判断绘画艺术中的题材和表现,对于实与虚的理解与分辨就难了。我感觉,这样去看待绘画艺术,尤其中国画里面的写意画,一定是偏颇的、狭隘的。

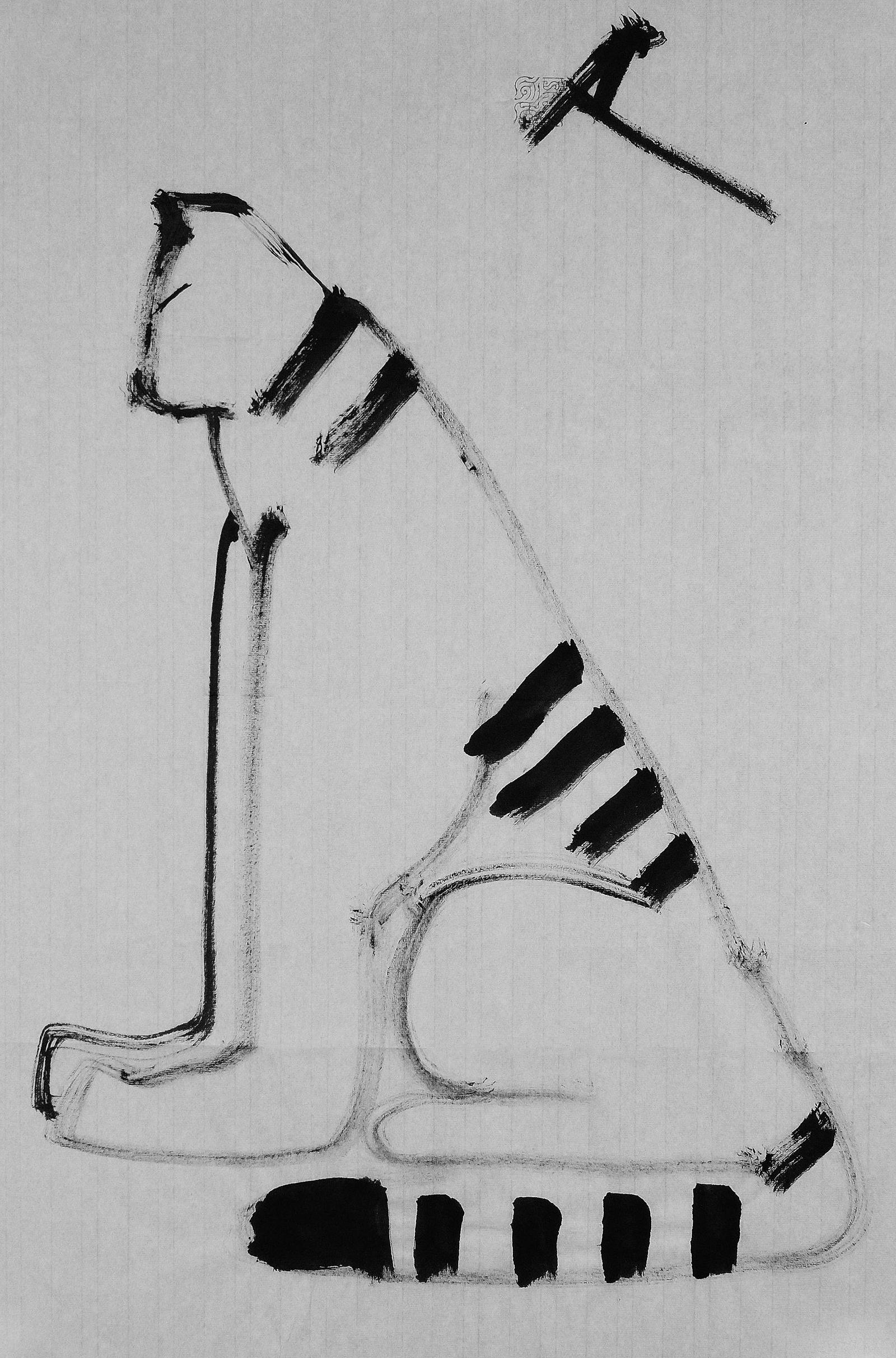

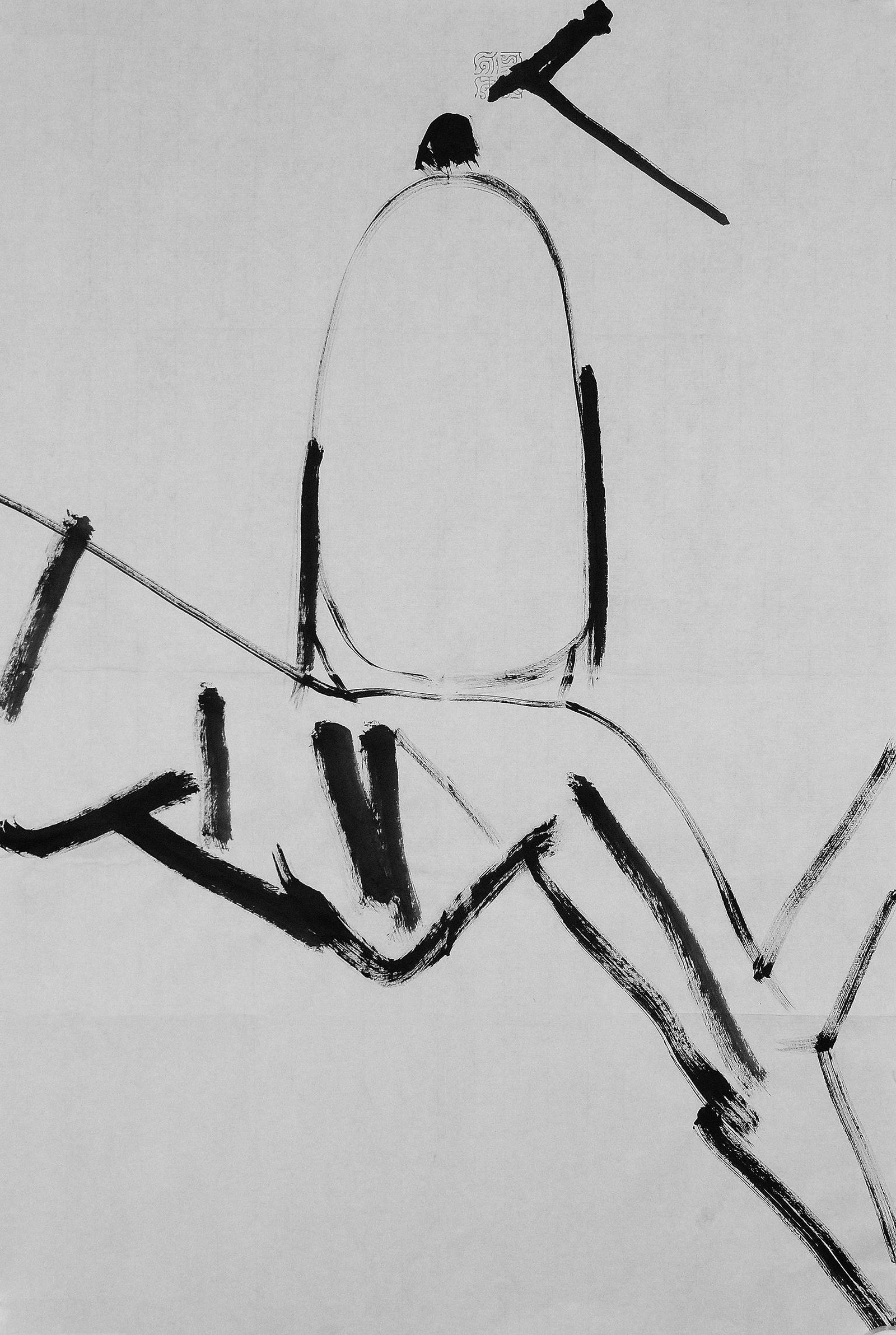

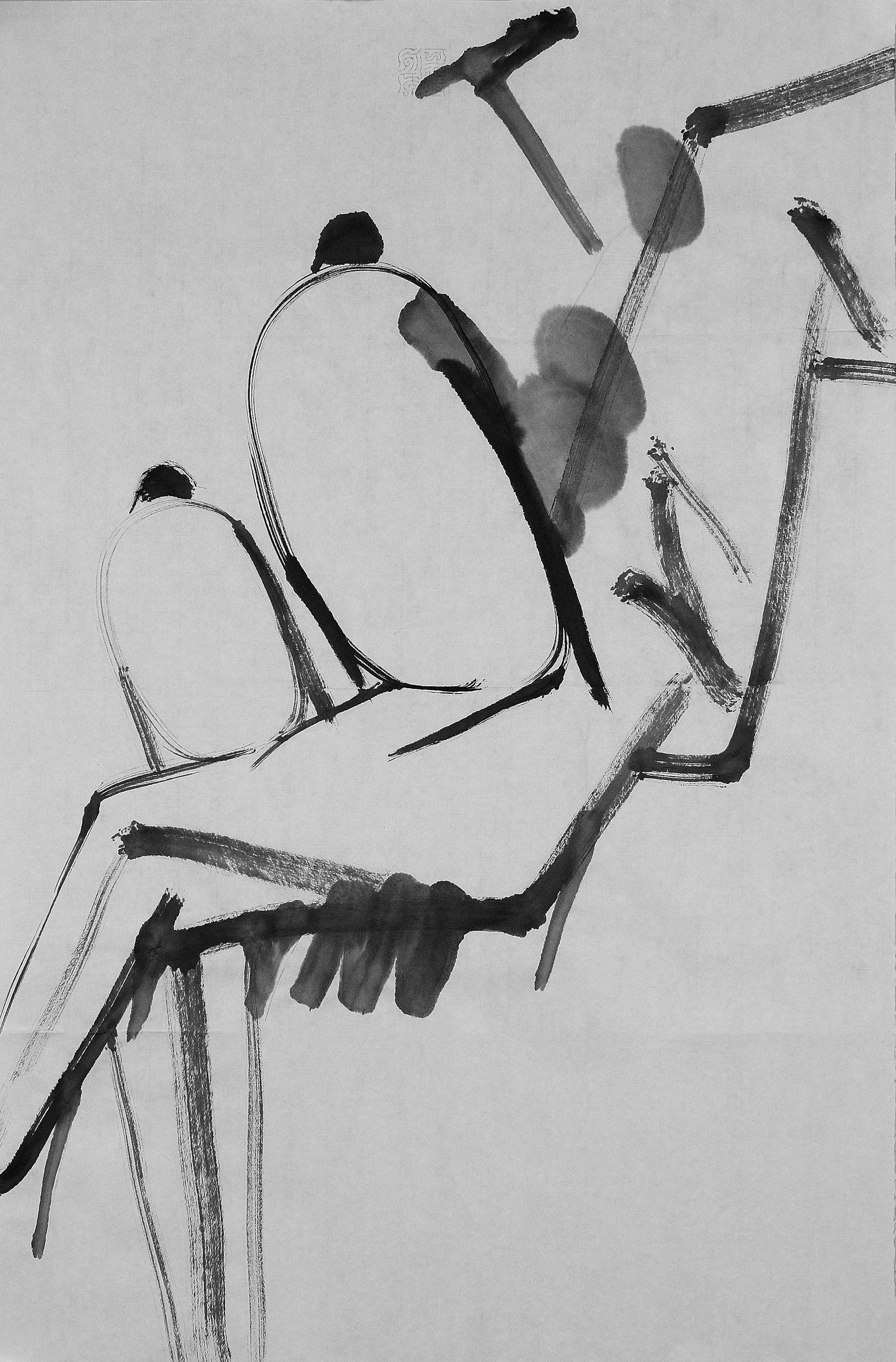

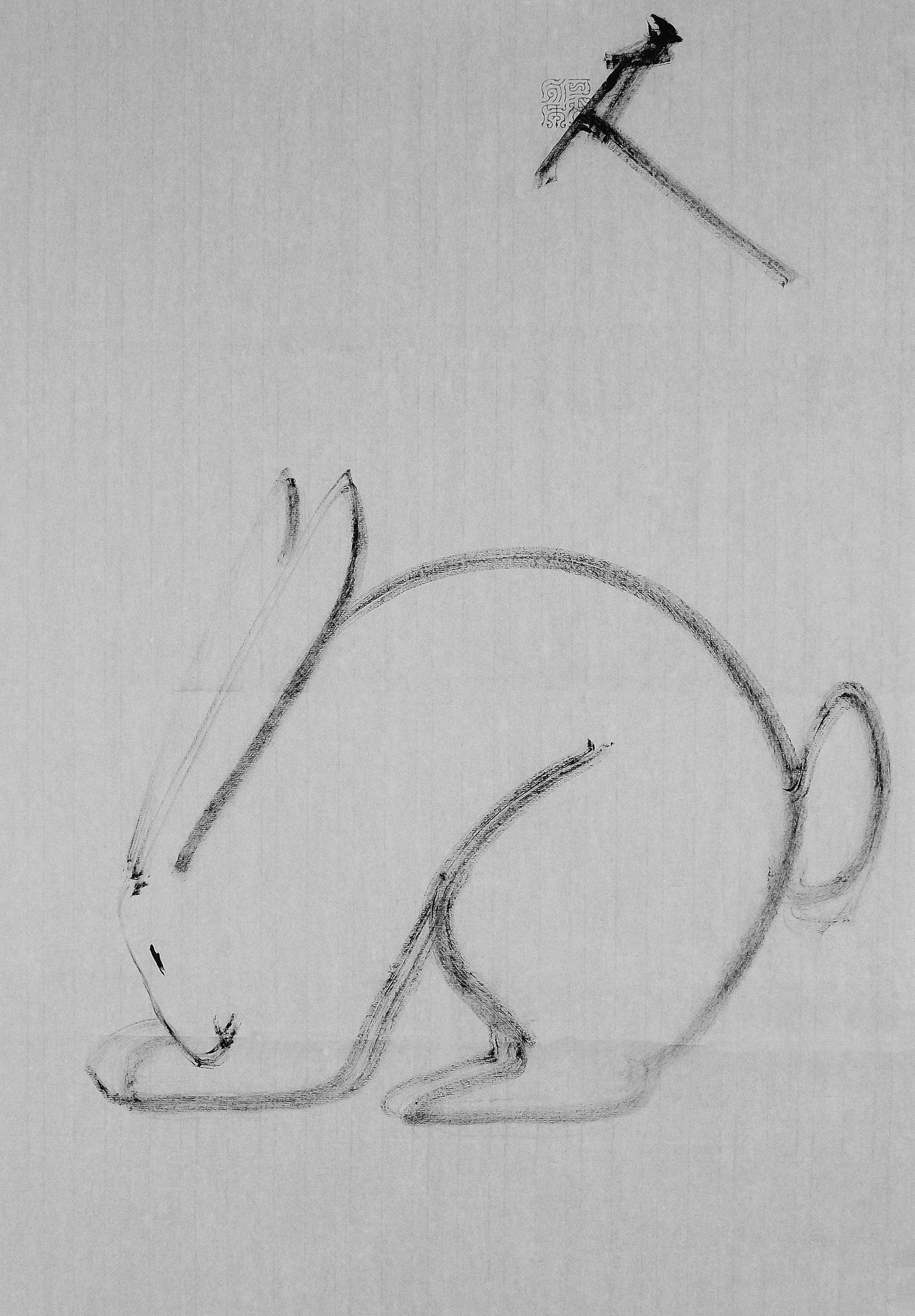

近期,读到边平山先生的“瓶芥”系列作品,这一类作品,属于他写生的类型,这款以花与瓶为内容,就很有形式上的新意,很让人琢磨。在之前许多时间里,他也常画这类作品,如今,又有了一些不同的感觉,这种表现出来的艺术感受显示出形式上更为简约、直白,更有空间营造的意思,一种用笔用墨的节奏明快,显得纸间气息活泼,他把原本生活里的某一个瞬间留在了纸面上,自然也是表现出艺术家边平山先生对于当代现实生活的关注,又是在自我艺术手法上提升了独到而孤寂的境界,我这么理解。在这些纸面上,只有线条和点画的变化与纯粹,甚至还有诸多的图像感和“洋派”的味道,是一种从物象不同角度观察后生成出来的画面结构,主观性较强,那直线、曲线、点、面的错搭,产生一种玄妙生机的感觉。

纸上的每一帧、每一笔,都是一个新世界,而画作是以书写寻得变化,构成一种大疏大密的空间形式,呈现出大道至简的审美观念,以简括、疏密、浓淡、恣意的趣味来区别于其他艺术家们的创作,有独到的形式章法,既含存着某种意象的生发和笔墨书写时的情绪,精与准、简与率、浓与淡,又可以视为对于传统中国写意画中个性表达的一种发现,有一种个人的艺术语言识别度,一种别致精妙的品相,这样的气质也是边平山先生艺术魅力所在。在过去的岁月中,边平山先生一直在自我的艺术世界里不断地充实和演变,形成了一种非常规的艺术语言系统,无论是他的山水、人物、花卉和动物等,包括这一批以静物为主题的创作,都有着自我的手法和品位,这或许也成为边平山先生对于生活,对于世界,对于艺术一种真诚的个人理解。释家有言:“一花一世界,一叶一菩提。”既是艺术的真相,又是每个艺术家追求的重要艺术价值。

记得唐代张彦远《历代名画记》中,曾有关于“墨分五色”的论断,论曰:“夫阴阳陶蒸,万象错布。玄化亡言,神工独运。草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘飏,不待铅粉而白。山不待空青而翠,凤不待五色而綷,是故运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。”这里是说明了中国画的笔墨之美,没有笔墨的新解,笔墨的价值何在呢?故此,读到边平山先生这些“瓶芥”系列新作,也让我再一次理解到什么是得意,什么是“墨分五色”的真正内涵,正所谓:“艺无止境。”在于怎么去理解和欣赏,那些不懂和不明白的常态自然存在,世界何尝不是无穷之大,谁都能明白怎么回事,那一切未知和未触及的事物,就是艺术家发现美好的动力,面对传承与创新,新也是暂时的,只有理解到艺术的本源,笔与墨的妙处自然就凸显出来。

我想,人生苦短,当以融汇天地,学会欣赏,分享就乐在其中了!

■展览概况

由南京市艺术收藏研究会主办,十竹斋画院、临沂品墨斋画廊承办的“一芥·边平山作品展”于2024年5月8日在南京市玄武区长江路101号十竹斋人文空间正式启幕。展览精选边平山先生水墨精品五十余幅,作品呈现出他对于当代现实生活的关注与自我艺术手法上的提升。边平山先生是一位喜爱诗书的艺术家,他的作品融合了中国传统文化的精髓,同时又注入了现代艺术的元素,形成了独具一格的艺术风格。