由苏州市公共文化中心、吴作人国际美术基金会共同主办,吴作人艺术馆承办的“致敬巨匠 艺为人生——周京新中国画作品展”近日在吴作人艺术馆展出。

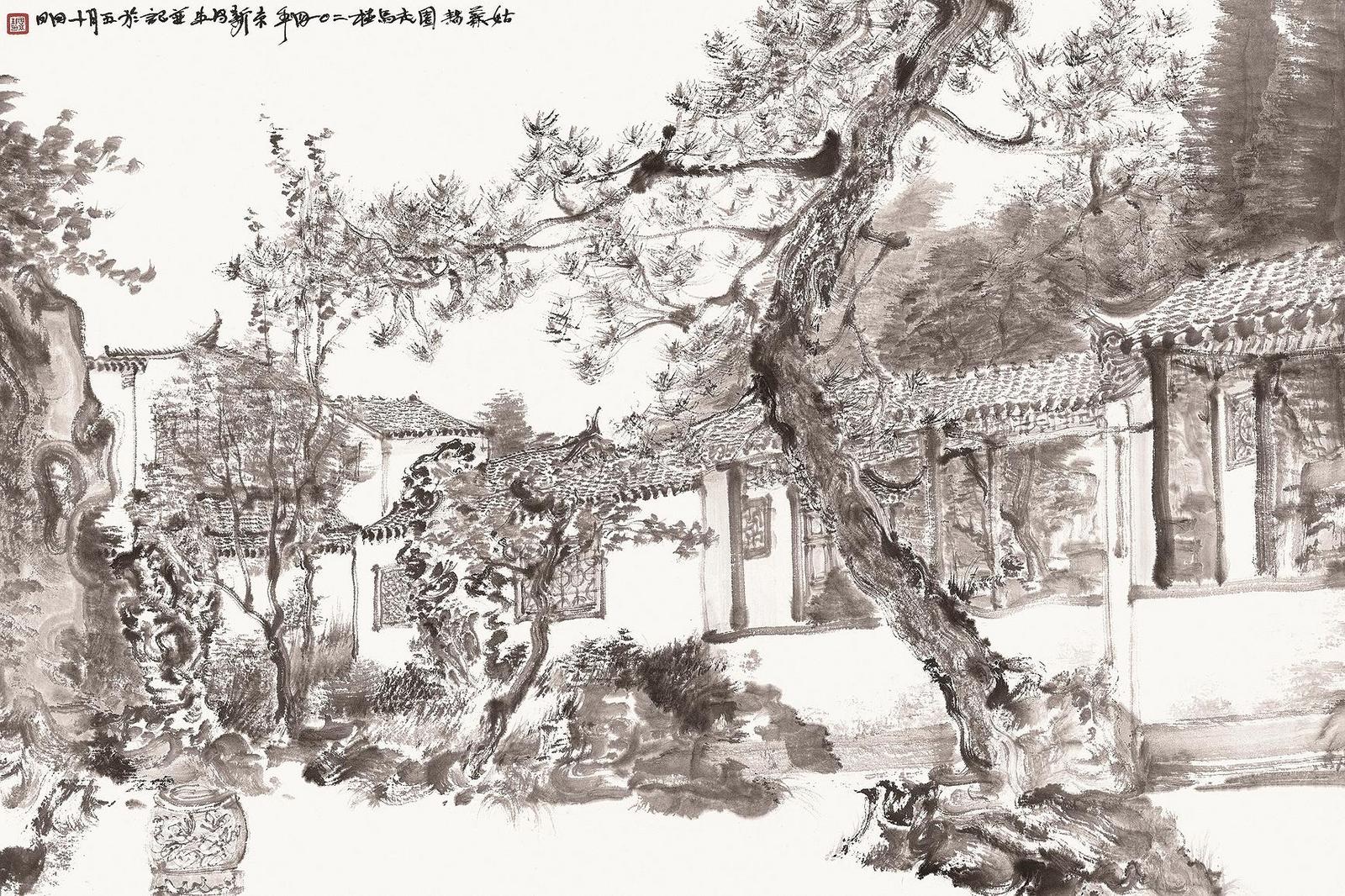

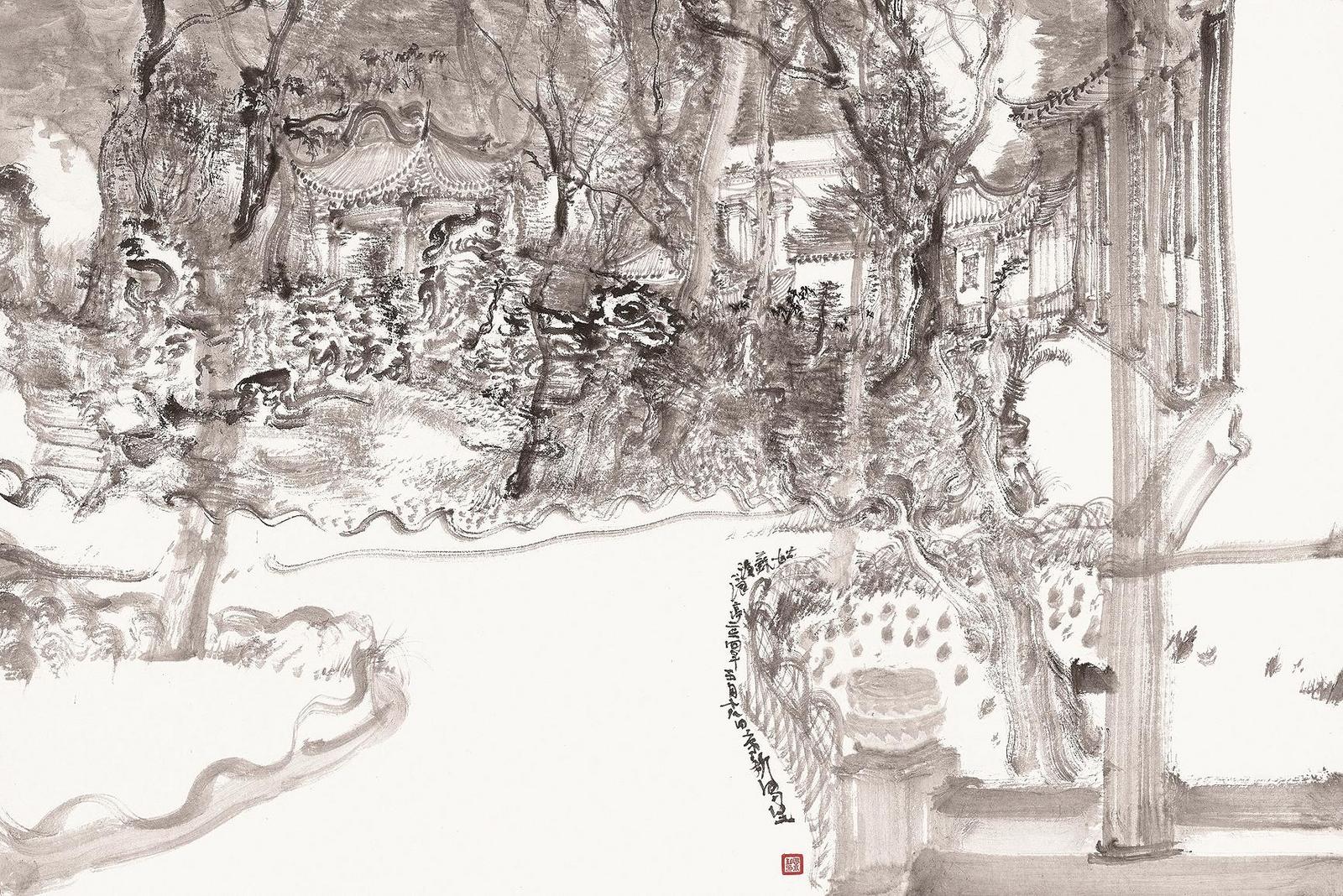

此次展览汇集了周京新先生近10年来于不同时期写生创作的33件作品,包含苏州园林、四明山庄、瑞士风光等3个系列。笔与墨的勾勒施染兼备、精心妙造。通过这些画作,观众或许能够理解他当年提出过的“水墨雕塑”这一概念和其多年来坚持倡导及践行“写生即创作”的艺术创作方法。

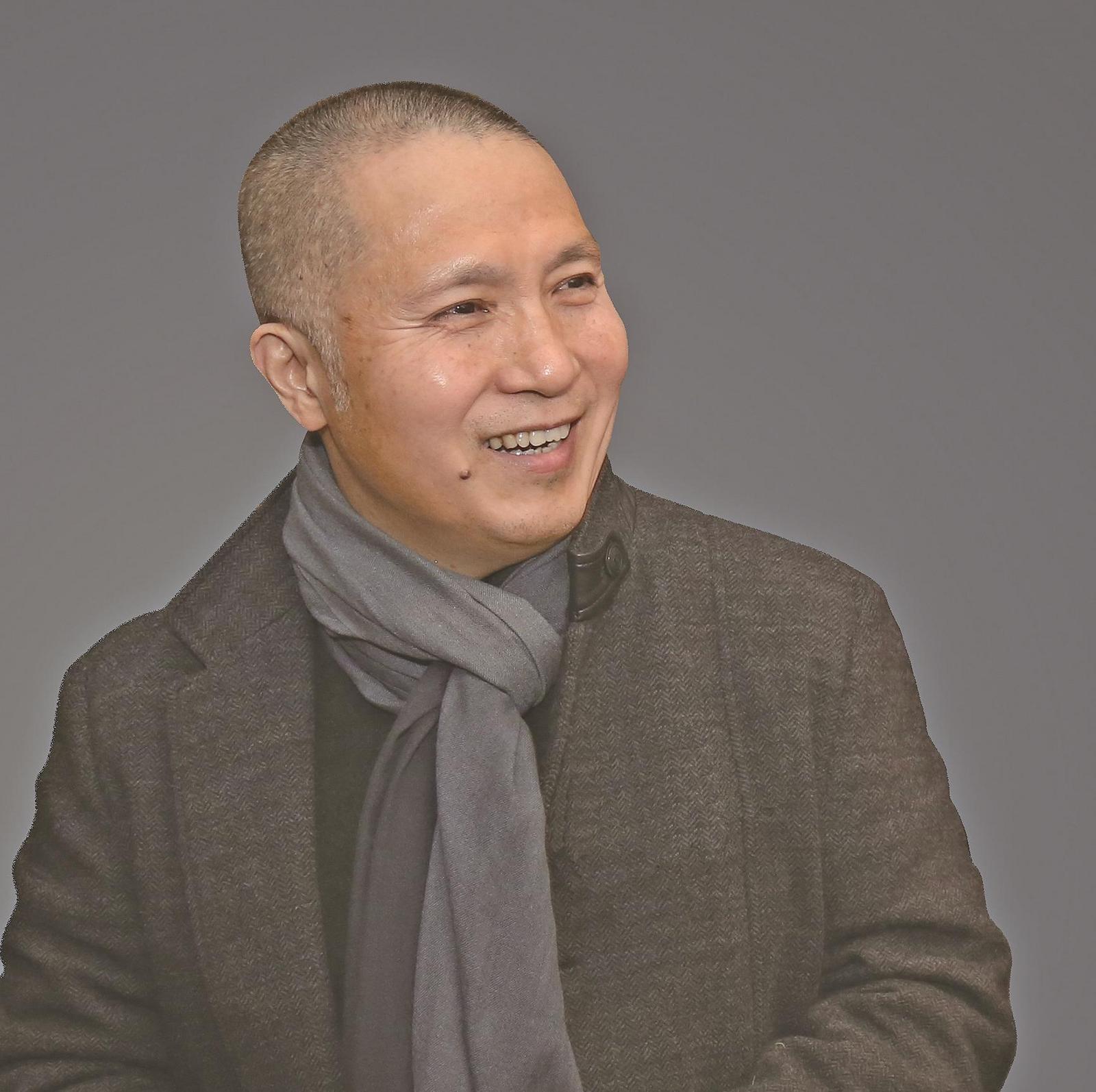

4月28日下午,吴作人艺术馆举行了“周京新艺术创作分享会”,周京新先生向现场观众分享创作背后的故事。

据了解,本次展览是吴作人艺术馆在2024年度推出“致敬”系列展的首个展览,也是吴作人艺术馆近10年来的第一场当代艺术家作品展。“致敬”系列展览,通过以周京新先生为代表的具有时代性和影响力艺术家的加盟,致敬为现当代中国美术发展作出卓越贡献的前辈优秀艺术家,用“艺为人生”的文艺思想串联起现当代中国美术发展的主线,赓续江南文脉,传承文化基因,记录绘写新时代,为大众提供高品质的公共文化服务。

展览向公众免费开放,实行网络实名制分时段预约参观(咨询电话:0512-65245619),展期从4月28日持续至8月30日。

艺文

周京新

中国美术家协会第九届副主席,江苏省文学艺术界联合会副主席,江苏省美术家协会主席,江苏省国画院名誉院长、艺委会主任,南京艺术学院教授、博士生导师,中国国家画院特聘研究员,中国艺术研究院特聘美术创作研究员、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。中国画作品《水浒组画》获第六届全国美展银奖;《扬州八怪》获第七届全国美展银奖;《西游记组画》获第八届全国美展优秀作品奖;《战洪图》获第九届全国美展优秀作品奖;《羽琳琅》获第十届全国美展铜奖。

■自序

写生就是创作

□周京新

吴作人艺术馆邀请我在这里举办一个展览,我很感谢!

吴作人先生是我非常敬仰的德高望重的前辈大家,他在绘画创作、美术研究、美术教育等各方面都作出了突出的贡献。能在这里举办展览,我深感荣幸。

这次展览一共展出了我的33幅作品。其中包括我在苏州园林、南京四明山庄和瑞士铁力士山的风景写生,分别体现了我在那几个时期的写生创作思考与艺术追求。

我喜欢写生,因为写生总能让我有新的问题,有新的想法,有新的变化,进而去尝试新的画法。我一直认为写生就是创作,每次写生过程,我都努力保持着感悟造化,立意先行,主动取舍,畅意抒怀的创作研究状态,那既是很好的补益,也是很好的享受。

这个展览虽然规模不大,但是能够让我从一个新的角度再次观照自己,回望自己的写生创作曾经有过的触动、纠结、思考与探索,再一次从中发现问题,修正认识,积累经验,以利进取。

十分欢迎各位的光临,我乐于与各位分享我的感受,更乐于接受各位的批评。谢谢各位!

论写生

□周京新

实景写生与闭门创作的感觉完全不同,前者更多的是要梳理和取舍眼前的东西,后者更多的是要经营与把握心里的东西,前者如交新友,后者似会故人。

这一次我写生选定的位置是在一片梨园中间,密布的果树之外有山、有林、有堤、有水、有舟、有田,还有一户人家。一开笔,我就将眼前的梨园“伐”去大半,只留三两棵于画面右边,为梨园之外的景致留出露脸儿的地方。起初,我也拿不准这样画法得失如何,待将梨园之外尤令我神往的山林、堤水、舟田和一户人家一一写出,才觉出“伐”梨园之举是得大于失的。得与失一向是相伴而行的,得而无序实则为失,失而有序实则为得。

当我的写生笔墨尽情拨动自然世界这张沉寂的琴弦时,天籁之音悠然。

这二日写生感觉越发好起来,立意应眼,落笔凝神,大拨小啄,开合收放,随性有度,无往不至。每日上午下午各一幅,画意源源不竭,兴趣浓浓不减,往往日落天暗而不觉,或拿起手电照射,以续依依余兴。直面实景写生实在妙不可言,实而虚之,虚而实之,有可生无,无可生有……得天地自然造化之理法,乃得笔墨千变万化之写意,笔下虽与自然去之遥遥,亦可尽显自然之序也。务实求真而入写意境界,是为两难而须两全之道,通了到了,写自然而然生者。

写实从来就不是写意的敌人,写生完全可以与笔墨一体。

近树,主则形展,次则平伸。大叶疏而不压其杆,小叶密而不掩其枝,枝干树叶,主次动静,曲直疏密,依次分明。远树,单则简形,丛则并连,叶杆七三,杆枝八二,杆枝小异,树叶大同。树叶枝干造型既定,笔墨无忧矣。

在连云港云台山、扬州何园写生的感觉真好,只是时间太短,不过瘾。不修边幅的云台山野趣自然,文质彬彬的何园清风儒雅,它们的外貌完全不同,却都是很能入画的。画云台山时,我总要在乱石茂林间频频舍取,理出层次章法;画何园时,我得以从回廊假山处集合写势,构成畅意笔墨。写生的感觉真好,好就好在心里有了笔墨章法,眼里看到的平也罢,乱也罢,有也罢,无也罢,都可以有凭有据地添油加醋,真真切切地任意取舍,明明白白地无中生有,自然而然地随性发挥。

当写生真正成为了自由自在的创作,笔墨语言的生机将活力无限!

我的写生是在深入观察实景的基础上完成的。在观察实景的过程中,我会悉心构思画法,写生过程中则是在按构思的画法去画的同时,注意随机应变,努力自觉自主地演绎实景,写字当头,以写为画。写生结束了,创作也就完成了,回来盖个名章就是完整的作品。所以,我的写生就是创作。

写生是一种面对实景的创作,因为有了实景的加持,写生有了一种特殊的创作体验,那就是借助实景来修正、梳理、滋养、充实平时积累的创作习惯。与此同时,实景写生也带来一个很突出的问题:怎么对待平时的习惯?写生的时候,平时积累的创作习惯必然不请自来,赶都赶不走。全部留用,写生难免陷入老套路,没有新意;尽量不用,写生就会缺少办法。其实,既然是实景写生,就应该从实景里多多发现、多多采集、多多提炼、多多构造鲜活的“生”词儿,不断改造、不断充实、不断丰富、不断净化那些平时积累的“熟”语。也因此,实景写生往往是以“熟”引“生”,立“生”破“熟”,由“生”而“熟”,“熟”而后“生”的过程。

我的写生是用我的笔墨作指挥棒,将眼前的实景变成一个舞台,让一花一叶、一草一木、一山一水都随着我的指挥棒载歌载舞起来。

在面对自然实景写生的时候,我会刻意在自己以往的某些习惯上做做减法,努力舍掉一些套路,腾出一些空间来,将实景里的某些鲜活的东西汲取过来,添加到我的笔墨语言里面来。写生过程中的取舍之道,是做加法和做减法的大学问,更是修正、滋养、提升笔墨语言的天赐良机。在取、舍、加、减的过程中,我往往更加注意汲取实景里的那些小动作、小元素,一片扭转身子的树叶,一枝曲而忽直的树杈,一朵使劲伸展的野花,一块极不合群的碎石……从这些实景里的小东西、小元素身上,我能窥见层出不穷的形态层次与和而不同的肌理节奏,它们总是不动声色地向我发出各式各样的语言构建暗示,启发我在写生的过程中“应物象形”,举一反三,积极主动地将实景元素“翻译”成笔墨元素。

写生时,我可以面对面地倾听一山一水、一草一木的呼吸节律,并以我的笔墨,写出它们或起或伏、或聚或散的盎然生机。

用旧方法画新风景是很失败的事儿,但写生的好处和难处都是以旧换新,旧的不去,新的不来,能做到这一点,写生才有意思,可要想做到这一点,却又很不容易。实际写生过程中,面对毫无破绽的实景,往往不战而降,一上手就被实景牵着鼻子走,旧的去不了,新的很难来,只能是老腔老调照本宣科了。

写生能让我的视觉具有过滤功能,有的地方盯住不放,有的地方视而不见,有的地方举一反三,有的地方百里挑一。

写生最应该亲近的是绘画性,最不应该投靠的是记录性,绘画性会将写生抬得高高的,记录性能把写生贬得低低的。

水墨写意人物写生时,先用铅笔或木炭条等硬笔起稿,为的是在正式落墨的时候,人物造型能有个准头,笔墨不至于失控。然而这样一种起保险作用的预备动作,也带来了一个极大的拖累,那就是铅笔、木炭条等硬笔率先把素描、速写式的造型习惯引到画里来,先入为主地抢占了阵地,提前将毛笔从写意笔墨阵营里俘虏过来,直接改编成素描、速写

的“雇佣军”了。写意笔墨沦为素描、速写的“殖民地”,这是现代中国画的一场悲剧,至今还在持续上演。更可悲的是,许多陷入这场悲剧的人处于持续麻木状态,不晓得自己手里的毛笔早就变成了铅笔、木炭条之流的“代言人”,自己津津乐道、不懈耕耘的“笔墨写意”一直是速写、素描的“替身傀儡”而已。这不是一个简单的工具材料问题,它所展现的是现代中国画坛的一个灾难性局面:集体丧失纯正的笔墨写意意识和技术能力。

写生时经常需要发挥一些应急能力,比如:在纷繁多姿的实景面前能理出头绪,拿得准要点;在顺风顺水的习惯面前能反戈一击,放得下套路,在洋洋洒洒的画兴面前能见好就收,停得住笔头。这些应急能力都很实用,也很难得,需要用心修养,灵活运用。

对我来说,写生是一种享受,我之所以一直对写生特别感兴趣,是因为它充满了丰富的、鲜活的、新奇的东西,有许多未知的、不可预想的、出乎意料的景象诱发我的笔墨新意迭出,源源不竭。

中国画要呼吸,自然世界有她需要的纯净空气。每次写生的时候,我都感觉自己的笔墨在呼吸着大自然的新鲜空气,显得更加纯净,更加从容,更加自在,更加畅怀。

在自然生态的滋养下,中国画形成了自己的生态系统,一个独特的画学生态版本,这也是中国画对人类文明的巨大贡献。中国画讲究的“写意”是一种仿生的艺术,“写意”统领下的各种皴法、点法以及“六法”“三远法”“十八描法”等“笔墨”法度,都是模拟自然万物生命形态和生存原理构建而成的。讲求“外师造化,中得心源”的中国画,总是能在风竹松涛中琢磨出“写意”密码,在顽石枯藤间寻找到“笔墨”原料。所以实景写生的时候,最能够感悟“师法造化”关照下中国画仿生法则的机缘加持;最能够体验“不似之似”的那种若即若离的拿捏尺度;最能够修养“法无定法”的开放视野与豁然胸襟;也最能够历练“中得心源”信念促动的自觉意识与自在作为。

我的写生从来就不是演练或彩排,而是我在写生现场即兴导演的一幕幕实景剧。

要想让写生造型贴近眼前的那个人、那个景、那个物,画得尽量“像”一点,其实是一件很难的事儿,因为“像”往往是一个很深的坑,一不小心就会掉进去,想爬出来就更难了。我在写生的时候,也常常很想把眼前的那个人、那个景、那个物尽量搞“像”一点,不过,我一定是坚定不移地伙同“笔墨”一起搞,而且伙同的“笔墨”,一定是自家的“笔墨”,决不租用别人的,这样就能够保证我搞定的那种“像”,一定是自家的“像”,而不是某种与自己没关系的“像”。其实“笔墨”从来就不排斥“像”,“像”也从来就不讨厌“笔墨”,只不过把它俩同时搞定,并且天衣无缝地搞在一起,实在太难太难,以至于从古到今,它们两家很难握手言和。也正因为如此,一旦能完完全全地把它俩搞成一个东西,让所有的“像”里面都有“笔墨”,让各式的“笔墨”里面都有“像”,那就功德无量了。

“写生”让“写意”遇到了从外面来的“像”,于是“写意”就患上了一个令人沮丧的毛病,无论画什么,一旦搞到“像”的程度,“笔墨”就呈残疾状,多是在那个干巴巴的“像”外面,裹上一层乌糟糟、毛糙糙、硬锵锵、板兮兮的东西,这般碎麻杂草捆扎起来的泥胎,竟成了深入人心、约定俗成的“笔墨”了。在与自家原有的“似”打交道的时候,“笔墨”总是春风得意的,与“似”搞得如胶似漆,如鱼得水,怎么搞都很和谐。直到自家原有的“似”换成了外面来的“像”,“笔墨”就此一蹶不振,失魂落魄得完全没了往日的风光,后来干脆把自己坐了很久很久的交椅,直接让给了“像”的小伙伴“素描”“速写”了。造成这样的窘局原因很简单,就是对“似”“像”“笔墨”“写意”等常识的认识跑偏了,认识跑偏了一尺,动手一画就会跑偏一丈。

写生是我的绘画创作连接自然世界的一个绿色通道,一条能量补给线,一座有氧运动乐园,经常在这座乐园里深呼吸,运动一下,我的感觉不断更新,积蓄不断扩容,心思不断净化,笔格不断提升。

每次出去写生之前,我总要预先做下功课,先在心里构思个大概的研究课题,进而再盘算下与上一次写生相比需要怎样调整,哪些地方做加法,哪些地方做减法,加法做到什么程度,减法做到什么程度……有一点总是特别令人纠结,就是为了避免用老办法解决新问题,怎样才能做到轻装上阵,在写生的时候尽量不带着,或者尽量少带着些以往的笔墨习惯,这是一个既有解、又难解、却值得常解的难题。

写生是一种非常有效的自我造血项目,在体验自然的过程中及时获取各种给养,让自己的创作潜能保持鲜活、旺盛和灵动的状态。与那种自我拷贝、重复制作、吃定了习惯的那么几招相比,写生总是将我引向陌生的地方,那里总是有千万条路可以探寻,总是能有效地滋养感觉,修正习性,荡涤心境,开阔胸怀。

写生可以有大作为,也可以有作为,还可能无作为。能在写生里发现矿藏,并炼出金子来的,是大作为;拿自家的苗栽种在写生的地盘上,长成树结出果来,是有作为;将自家院子里长出来的杂草堆在写生处,还在一旁立个招牌臭美的,是无作为。

“师造化”是惠泽广大的传统经典,我在写生的时候,总能感受到“师造化”经典智慧与妙用的启示,并在她的启示下顺势转个身,换个角度,不露痕迹地寻得笔墨出路,感恩伟大的“师造化”。

我在写生的时候,往往对一组俏俏的叶子、一面墩墩的石壁、一棵歪歪的松树等局部的东西有感觉,从这些很局部的东西里能寻着笔墨的切入口,进而开辟出一方天地来。但在接近这些切入口的时候,我又会十分小心,总是要先弄清楚这里是否有了什么“套路”,怎样回避“套路”,尽量避免被“套路”,如何利用这些“套路”走出自己的路。任何“套路”都有一定的道理,然而,无论多牛的“套路”,无论多老牌的“套路”,无论多流行的“套路”,都一定不要拿来就用,否则写生就没有意义了。

追求全程高质量运笔,曾经是我在写生创作时的一个自我约定,很长一段时间里,这个自我约定令我获益匪浅,忽然有一天,我对这个自我约定产生了些许怀疑,那是因为最常见的“虚”和“实”这两个字第N次摆在我面前,全程高质量运笔一下子就变成了一个自我设置的瓶颈。

前辈倡导的“一手伸向传统,一手伸向生活”,也可以理解为在学传统时多写生,在写生中发展传统,总而言之:追求经典,科学创新。

写生时不必一味计较画面应该丰富,还是应该简洁,是应该严谨,还是应该轻松,只要真切感受,自然表达就好。丰富、简洁、严谨、轻松都可以为主,也都可以为辅,只是都不可能独善其身。

写生中我依然是个“笔墨派”,我的方法一向很普通,也很简单,就是借助传统经典的光芒,探索自己的笔墨道路,构建自己的笔墨语言,实现自己的笔墨理想。

仅得实景之貌,为“能”; 得实景之貌,而显灵动,为“妙”; 得实景之貌,而显灵动,且有趣味,为“神”; 得实景之貌,而显灵动,且有趣味,致意境超然者,为“逸”。

写生是塑造“精神”境界的好机会,所以应该讲究“精神”,当然,同时也应该讲究“技术”。“精神”和“技术”从来都是一体的,就像血和肉是不能分开。真正好的“精神”必须要有好的“技术”来体现,而真正好的“技术”里面一定蕴涵着好的“精神”。将“技术”和“精神”强行分开只有两种情况,一是为了便于相关研究,二是思路出了毛病。我一向反对空谈“技术”,更讨厌一味炫耀“精神”。在我看来,与那些“精神”高洁的前贤相比,现在许多言行不一的“精神”实在显得很苍白,根本没有炫耀的资格。靠炫耀所谓的“精神”招摇撞骗,其实是某些当代艺术患上的一种“精神疾病”,是企图背叛本体、颠覆本性、脱离本分、掩饰本真的狂想和胡为而已,一点价值都没有。

传统经典很厚道,用“师造化”给后人留下了无限的发展空间,还特意在真“师造化”和假“师造化”两方面都留下了若干样板,供后人鉴别与自觉。其实在“师造化”这件事情上,真假历来很清楚,真“师造化”,就一定有了自己的家园,自力更生,丰衣足食。假“师造化”,就只能是赖在别人家里,“师”着别人“师”来的“造化”,靠拾人牙慧过活。这两者说得完全一样,做得却有天壤之别。

“师造化”将中国画引入了一个无极世界,这里四季往复,生机无限,“山重水复”与“柳暗花明”总是彼此关照,轮回不止,相互成全。

黄宾虹的风景写生看似比较简单,然而对照他特立独行的山水画作品,就能感知他那大破大立的巨匠心志,他将传统经典搓揉碎了,扣在自己的墨海里宿养,神形风化出了包浆,却未搅乱其骨气脉络,已而扬手一抛,向世人展开了一种黑乎乎的山水画,这种既很陌生,又有点熟悉,气度老迈,却前无古人的山水画,褪去了古风朽韵,却似尘封佳酿,很醇很厚;挪移了点厾皴法,更显意写酣然,亦古亦今。黄宾虹的这个谜团一般的操作,不声不响却轰轰烈烈地做实了一个传说中的大工程:笔墨在换骨、换肉、换皮囊的同时,血脉精气神依然杠杠滴。

面对鲜活的实景,“意象”造型很管用,它可以将起伏的山峦编成剧本,将叠起的飞瀑吟作诗篇,将错落的杉林谱为乐曲,将默然的城楼写出波澜。“意象”绝不是概念,而是它有生我有的作为;“意象”更不是套路,而是无法破有法的升华。

写生是体验、感悟、破解、变异传统经典技术语言的大好时机,把握住了这个大好时机,能够有所作为,写生就是一次次脱胎换骨的涅槃重生。

善于写生如同自己会开车,出行比较自由,想去哪儿都能自行解决,比起那些自己不会开车,出行只能靠别人的,更多了份自我掌控、自由体验、自在享受的乐趣。

书法入画让中国画脱胎换骨,成就了不可替代的笔墨法度,然而在写生的时候,堪为中国画“传家宝”的笔墨,往往会将堆积好久的误读尽数释放出来,挤压写生中笔墨原有的广大空间。对笔墨误读的出发点主要就是:笔墨=线条,线条=中锋,骨法=很结实的中锋线条。这种长期困扰、禁锢、带偏中国画笔墨的幼稚误读,其实可以在写生中获得解困、释放、纠正,写生更可以将笔墨的触角引向中锋线条之外的无限空间,包括中锋线条在内的所有小伙伴一个都不能少。

写生能修养观察方法,能修养破立意识,能修养笔墨格局。写生修养是一个人面对大千世界的学问,是以一颗心、一双眼、一支笔去摆布自然万物的工程,需要主动地思思量量、寻寻觅觅、取取舍舍。

同一实景反复多次写生是一件很有挑战性的事儿,此一时或春夏,彼一时或秋冬;此一时或繁复,彼一时或简约;此一时或俊朗,彼一时或苍茫;此一时或山重水复,彼一时或柳暗花明。不同时间的实景,必有不同之处;不同实景的视觉,必有不同的感觉;不同视觉的感觉,必有不同的作为。多多发现不同,好好利用不同,同一实景就总有不同,就不惧反复写生,就不厌写生多次,就一定能不断呈现许许多多的不同。