5月11日,著名诗人丁芒因病在南京逝世,享年99岁。丁芒创作了众多脍炙人口、鼓舞人心的作品,“北有臧克家,南有丁芒”的说法曾在中国诗坛流行。投身于文学创作之外,真诚热心地提携诗坛后辈,是很多诗人、文学爱好者对丁芒最深的印象。

现代快报/现代+记者 张垚仟

部分图片来自“江苏文学”微信公众号

是诗人,也是“老革命”

1925年9月丁芒生于江苏南通,原名陈炎,是当代著名诗人、作家、文艺评论家、散文家、书法家。曾任中国作家协会会员、中国散文诗学会副主席、中华诗词学会顾问、世界汉诗总会顾问等。他幼年丧母,家境贫寒,但酷爱读书,高中毕业前夕在南通的《江北日报》上发表新诗《四月的黄昏》,这些创作活动冥冥之中引导他走向了诗歌的道路。

1946年,丁芒参加新四军,后肄业于华中建设大学。历任独立十旅、三十五旅、华野十二纵队及解放军第三十军政治部前线记者、编辑;海军政治部《人民海军报》《海军战士》编辑组长,总政治部《解放军战士》编辑,1995年担任革命回忆录巨著《星火燎原》编辑,曾为罗荣桓、刘伯承等将帅元勋撰写革命回忆录四十余万字。

1956年,丁芒的成名作《傣村组曲》问世引起关注,诗中有这样的诗句:月牙儿沉没在云海里/田野飘游着青雾/篱笆上的小花已经睡去/葫芦箫还在嘤嘤私语。该诗由《人民日报》发表,著名画家叶浅予配图,诗人雁冀认为这是丁芒真正的成名作,为其在诗坛的地位奠定基础。此后丁芒转入交通部澄西船厂任宣传科长,后又调入江苏人民出版社工作,并定居南京,直至1978年离休。

丁芒代表作有新诗集《欢乐的阳光》《寒村》《怀念》《枫露抄》等,诗词集《苦丁斋诗词》《苦丁斋散曲》等,此外还有散文集《酿熟了的怀念》《丁芒散文选》;散文诗集《扫云集》《情人谷》《依然戈壁》;诗论集《当代诗词学》、《诗的追求》、《丁芒诗论》(1、2集)、《丁芒诗论新集》;小说集《蓝色的征途》《高加索的烽火》《开在枪口的鲜花》,及书法集等计四十部,2006年出版了六百万字的《丁芒文集》。《苦丁斋笔记》系列获1990年金陵文学奖,《当代诗词学》获2000年首届龙文化金奖。1999年国际华文诗书学会美学评委会授予其“二十世纪国际桂冠诗人”荣誉称号。

澳门大学中文系教授朱寿桐曾如是评价丁芒的艺术成就:丁芒的艺术成就可以用“两栖”“三擅”“四维度”来概括。“两栖”是指他兼创新诗、旧诗,“三擅”指丁芒分别在文学创作、理论批评和书法艺术三方面均取得突出表现,“四维度”是指他的诗歌及文学活动体现着四个维度:探幽古典,面向未来,身体力行,关注青少年。

为人真诚,提携诗坛后辈

在命运的潮起潮落中,丁芒始终没有放弃对诗歌和文学的热爱。丁芒对诗歌的热爱,也表现在他对诗歌普及事业的关注,对诗坛后辈的提携,他曾说“谁爱诗,我就爱谁”。他不仅主持撰著过给青少年阅读的诗歌普及书籍《青少年学诗写诗入门》,而且花大量的时间和精力评点后辈的诗作,身体力行地倡导并鼓励文学爱好者的诗歌创作。

作家王慧骐曾任江苏文艺出版社副社长,他与丁芒有将近四十年的交往,“1985年初夏,我在一次会议上结识了丁芒先生,他很亲切地与我交流,说读到过我不少的散文诗作品。出于对晚辈的厚爱,会间他还特地写了一幅字送给我。我1987年调来南京后,与丁老因会议或活动有过多次相遇。我编《风流一代》杂志的五年里,他曾几次给我写稿。我调入江苏文艺出版社后,丁老非常高兴,说这下好了,我们在同一个单位,见面的机会更多了。”王慧骐表示,丁老曾给他写过评论和书序,让他受到很大的教益。

曾任江苏省作家协会《诗刊》编辑的舒贵生,与丁芒相识于三十多年前,在他的印象中,丁芒先生是一位非常真诚且热心的人,“他不懂得人情世故的那一套,但这并不影响他的人格。”同时,丁芒在文学创作方面非常勤奋,“丁老做事非常认真,写作非常勤奋。丁老是新体诗、旧体诗全能的‘两栖诗人’,他还非常有创新意识,他在上世纪九十年代初提出了‘新旧体诗合流’的构想,并以创作和理论为基础构建了第三种诗体——‘自由曲’。”

此外,丁芒对文学的多个领域均有涉猎,“他是一位多才多艺的诗人,除了诗歌,他还写文学评论,同时是书法家和辞赋家。”

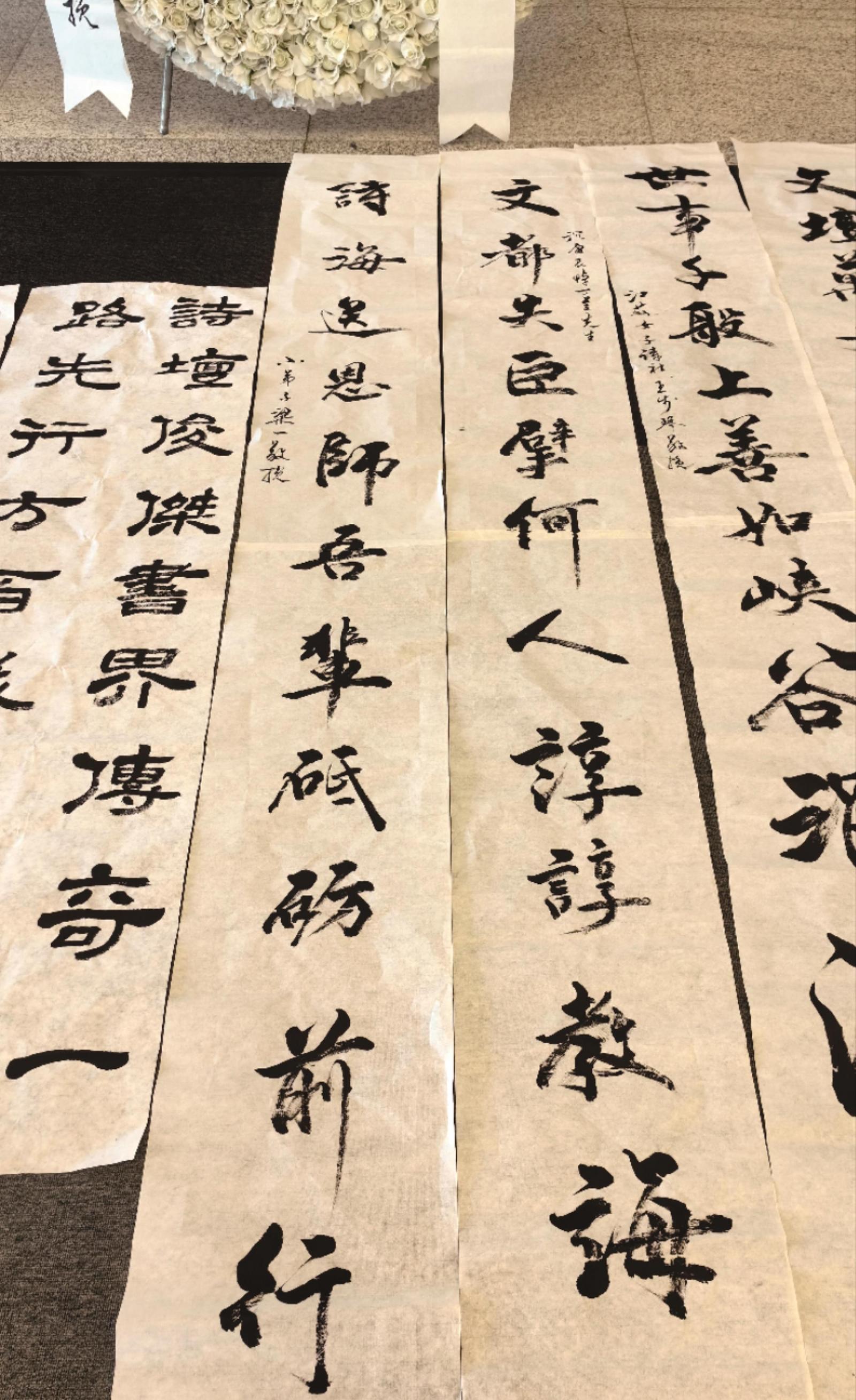

2023年4月,文学爱好者梁一曾前往丁芒家拜访,并成为丁芒的“关门弟子”,他向现代快报记者讲述了他与丁芒之间的忘年交。

梁一拜访丁芒先生时,他的身体已经不太好了,说话比较困难,但思维仍非常清晰,“丁老对我说‘我的姓最简单,你是最简单的名。’接着丁老还用手指在我的手心写着字,能感觉出那是一个‘丁’字,和‘一’字。”丁老对夫人樊玉媛说:“给我的学生送本书吧,1999年的小年轻人,跟我们隔了几代,我们一起合影留念。”接着,梁一与丁老夫妇合影,并拿到丁芒一本书和樊老师的诗作手札,“丁老是一位非常温和且非常热情的老人。”