□孔祥东

在中国画的发展历程中,佛教绘画对其创作题材和技法都产生过重大影响。

史载,三国东吴画家曹不兴被称为“佛画之祖”,赤乌十年(247),康居国僧人会,至吴都建业传播佛教,曹不兴曾按照康僧会带来的佛像摹写,因而享此盛名。

又,南朝梁武帝时,画家张僧繇于建康一乘寺,用天竺传入的退晕法(俗称凹凸法)画花卉,远观凹凸有致,近察平滑无痕,成为朝拜者观赏的一处风景,日久,人们竟以凹凸寺俗称该寺。

这两位画家发生在南京的画迹,都因千年以上的雨水洗刷而消失,敦煌洞窟壁画,却因沙漠少雨得以完整地保存至今。那些没有留下姓名的画工,所绘佛本生故事显然直接得自佛教经典,乐伎、歌舞、供养人图像,在西域更早的龟兹克孜尔石窟中已经出现。这些美妙的图式、灿烂的色彩,都随着佛教的传播一起进入中国。

中国画到了唐代,文人意趣的水墨画才开始走上历史舞台,与此同时,重彩人物、青绿山水,在绘画创作中仍有着举足轻重的地位,特别是在宫廷、达官贵胄的欣赏领域,其认同度远超水墨画。庵观寺庙里的神仙、佛陀、圣贤,随着中国画的发展成熟,亦完成了造型本土化,色调趋于柔和,但重彩的特质依然,这大概是壁画必须有足够的色彩反差,才能呈现出丰富的细节,从而有效地传达给在一定距离外的观者,轻描淡写只适合文人雅士在书斋里品鉴。

山西省很多寺庙里仍有保存完好的元明清不同年代的壁画,我在前人的著述里读到过关于江南地区寺庙壁画的记载,不管是为之着迷的欣赏,抑或把心提在嗓子眼的畏惧,随着时代的变迁,这些寺庙都已灰飞烟灭。当代教化、弘法功能的绘画仍有,多以时事为题材,结合新的创作方法,通过专题展览向大众推介。纵观中国绘画史,在发展成熟以后的各个时期,无不表现出强势话语主导下的创作方法趋同,排斥多样性。

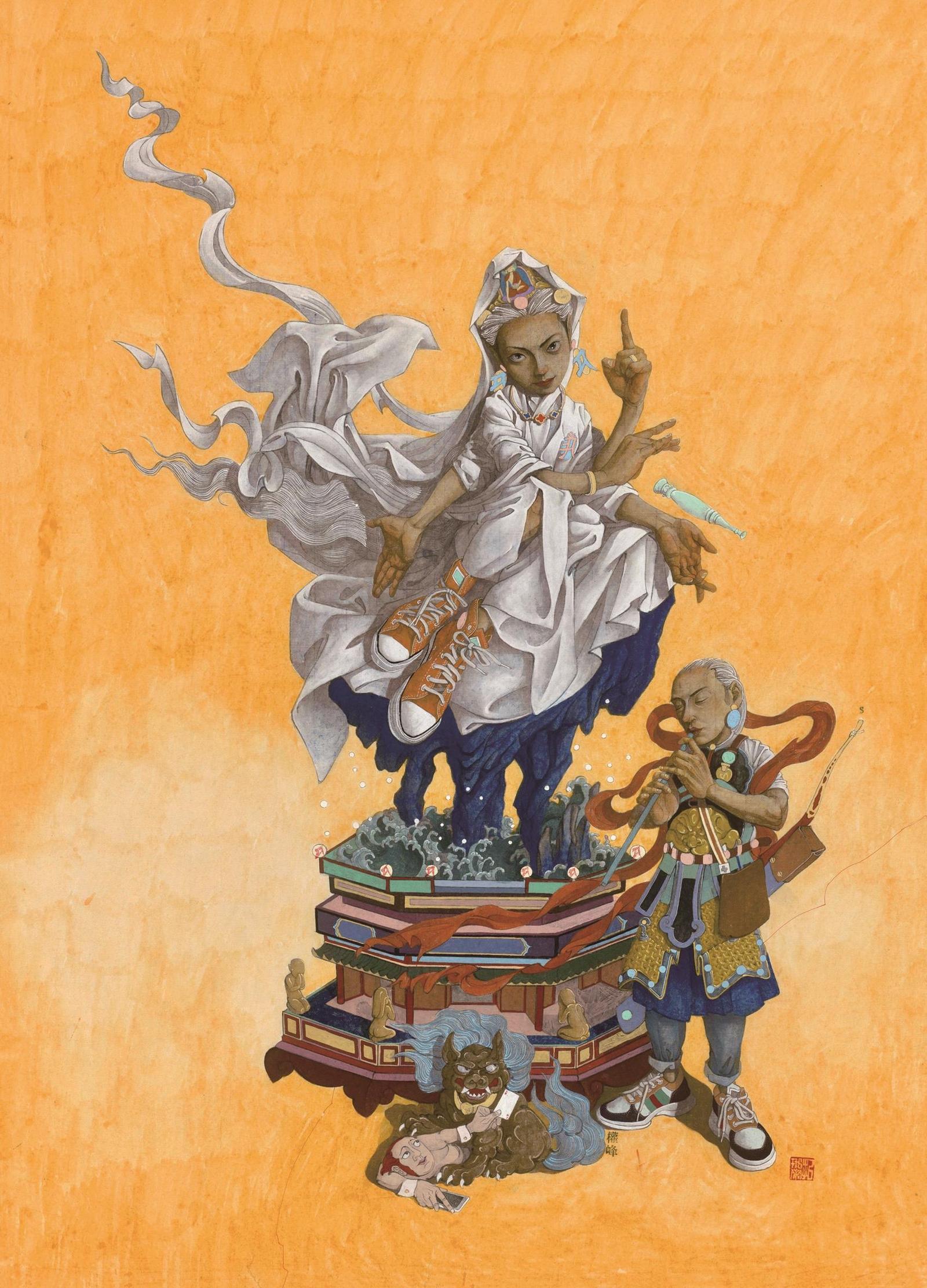

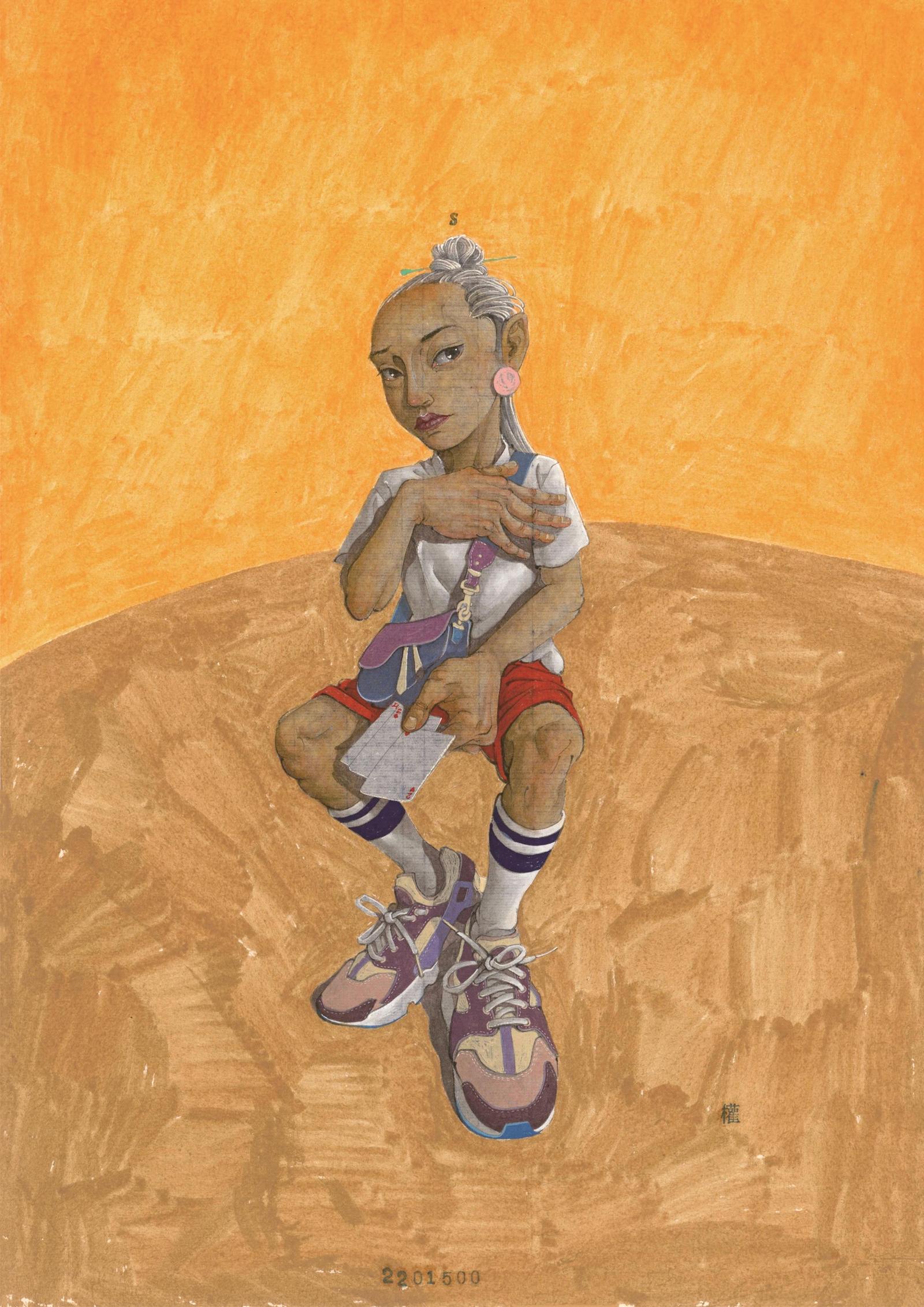

我第一次看到权浲的画,首先想到的是北魏时期的敦煌壁画,我无法体会佛法的深意,但能够从画中宏大的场景中感觉到他在叙说一个完整的故事,似乎也不是单纯的佛教故事。画面上的古装人物,佩着中国官威象征的腰带,穿着当代流行的解放鞋、运动鞋,撑着竹骨油布伞,拿着公章、扑克牌,甚至还有最新款的口罩,我看不懂他们在干什么。由此,我想到日本天才画家石田彻也,他的画以强烈的魔幻图式,给人视觉和感官造成巨大冲击。权浲的画面比石田彻也温和、美好,但表达的当代意蕴同样会触发赏画人去沉思、追索。

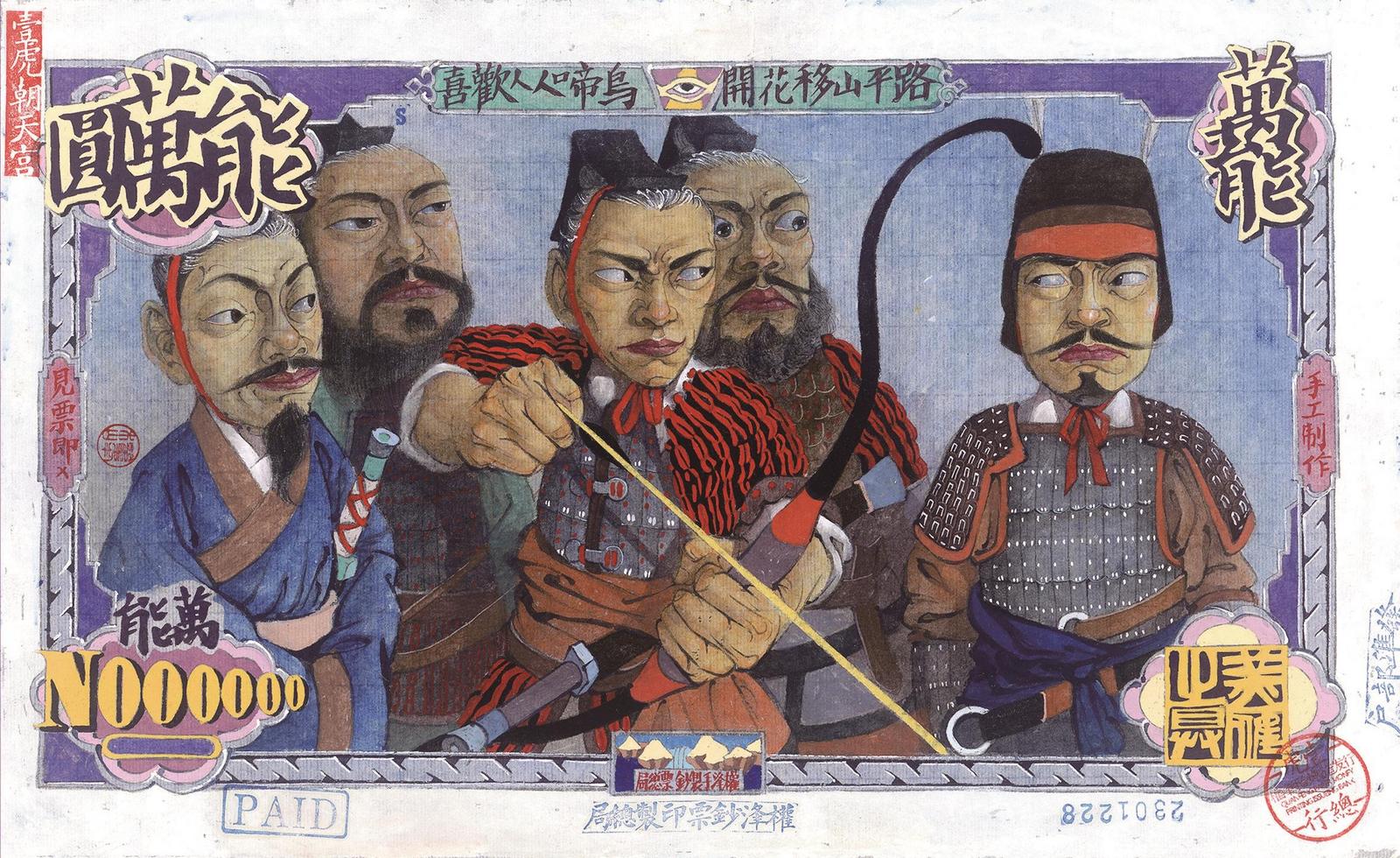

说权浲的画美好,似乎有些生活中熟悉的面孔不时在画面中闪现,怒目竖眉、龇牙讪笑、玩世不恭、迷茫惊恐、清纯无助等等,世间百态,应有尽有。他是用我们熟悉的世俗具象,表现深奥无限的抽象主题。“万能钞票”系列,画面让人感到轻松幽默,想起我童年玩耍的洋片,不知现在的小朋友是否与我一样希望把权浲的画印成卡片?如果当今寺庙里少一些旺盛的香火,多些高深莫测、寓意幽远的彩绘该多好!我想象,在山门、在回廊、在任何一面完整的墙壁前伫立,观赏如权浲这样的绘画。

我与权浲接触很少,听他简单说过成长经历,幼时曾随母亲在新疆喀什暂住,后来跟着父亲工作地点变迁,在沪宁线上各个城市游走。他的画如同他在自己生活的橱窗前走过,不同地域的风土人情,开阔了他的眼界,养成了他厚重坚韧的性格特征。绘画风格上,他不局限于追随一代一家,不趋时附俗,始终保持独特的自我表达。他定居南京多年,只勤勉于绘画,疏懒于社会活动,极少抛头露面,生活态度与绘画风格一样,是一个坚毅的独行者。

权浲

拟形斋,原名施啸峰。生于上海,幼蒙于董欣宾先生。少年受教于邬烈焱先生、曹建宁先生、曹方先生。本科毕业于南京艺术学院设计系,研究生毕业于南京大学艺术研究院,受教于聂危谷先生。

主要展览:

2023 拿捏公子的器世间(南京)

2021 人间战国——权浲个展(南京)

2019 无界——权浲个展(南京)

2016 艺术南京·2016国际艺术品博览会(南京)

2016 南大美育之路——雕塑艺术研究所教学18周年暨美术研究院专业学位教育10周年师生作品展

2015 首届江苏省艺术品博览会,获得银奖(南京)

2014 南京簪花一瞬三人展(南京)

2014 “承·变:艺术新图景”(南京)

2014 首届70后水墨大展(南京)

2013 古岸画展(南京)

2012 明画艺术展(南京)

2011 南京大学美术研究院联展(南京)

2009 睿锐艺术联展(南京)

2006 簪花堂四人小品展(南京)

2005 上海时光映像画展(上海)

2005 莘庄海欣艺术沙龙展(上海)