□江孝龙

山阳如斋。

百余平方米的大厅宽敞明亮,藏品丰富,秦砖汉瓦、木雕奇石,皆上品。

迎门屏风悬挂一张齐白石《蝉》画小品真迹,神韵冲简,通透精微。

茶座面南,颇为雅致,后墙挂一行楷扇面,为乾嘉学派晚期代表人物“三朝阁老、一代文宗”阮元的真迹,古雅醇清。对面则是满壁图书,经史子集、书画金石,无所不具。

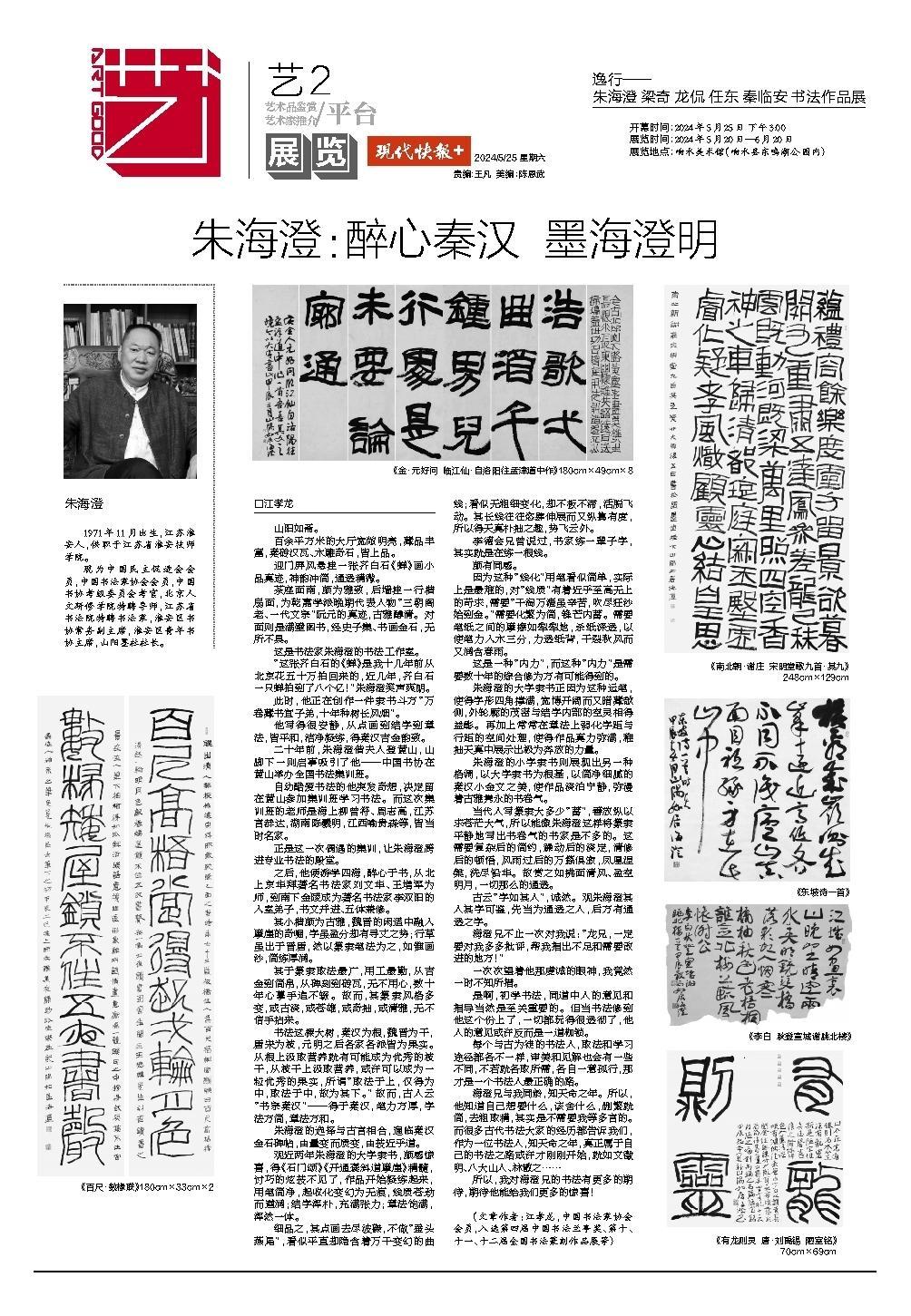

这是书法家朱海澄的书法工作室。

“这张齐白石的《蝉》是我十几年前从北京花五十万拍回来的,近几年,齐白石一只蝉拍到了八个亿!”朱海澄笑声爽朗。

此时,他正在创作一件隶书斗方“万卷藏书宜子弟,十年种树长风烟”。

他写得很安静,从点画到结字到章法,皆平和,洁净凝练,得秦汉吉金韵致。

二十年前,朱海澄偕夫人登黄山,山脚下一则启事吸引了他——中国书协在黄山举办全国书法集训班。

自幼酷爱书法的他突发奇想,决定留在黄山参加集训班学习书法。而这次集训班的老师是海上柳曾符、周志高,江苏言恭达,湖南陈羲明,江西喻贵森等,皆当时名家。

正是这一次偶遇的集训,让朱海澄跨进专业书法的殿堂。

之后,他便游学四海,醉心于书,从北上京华拜著名书法家刘文华、王增军为师,到南下金陵成为著名书法家李双阳的入室弟子,书文并进、五体兼修。

其小楷颇为古雅,魏晋的闲适中融入摩崖的奇崛,字虽盈分却有寻丈之势;行草虽出于晋唐,然以篆隶笔法为之,如锥画沙,简练厚润。

其于篆隶取法最广,用工最勤,从吉金到简帛,从碑刻到砖瓦,无不用心,数十年心摹手追不辍。故而,其篆隶风格多变,或古淡,或苍雄,或奇拙,或清雅,无不信手拈来。

书法这棵大树,秦汉为根,魏晋为干,唐宋为枝,元明之后各家各派皆为果实。从根上汲取营养就有可能成为优秀的枝干,从枝干上汲取营养,或许可以成为一粒优秀的果实,所谓“取法于上,仅得为中,取法于中,故为其下。” 故而,古人云“书宗秦汉”——得于秦汉,笔力方厚,字法方简,章法方和。

朱海澄的选择与古言相合,遍临秦汉金石碑帖,由量变而质变,由技近乎道。

观近两年朱海澄的大字隶书,颇感惊喜,得《石门颂》《开通褒斜道摩崖》精髓,讨巧的炫技不见了,作品开始凝练起来,用笔简净,起收化变幻为无痕,线质苍劲而遒润;结字浑朴,充满张力;章法饱满,浑然一体。

细品之,其点画去尽波磔,不做“蚕头燕尾”,看似平直却隐含着万千变幻的曲线;看似无粗细变化,却不板不滞,活脱飞动。其长线往往恣肆伸展而又纵擒有度,所以得天真朴拙之趣,势飞云外。

李德会兄曾说过,书家练一辈子字,其实就是在练一根线。

颇有同感。

因为这种“线化”用笔看似简单,实际上是最难的,对“线质”有着近乎至高无上的苛求,需要“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”需要化繁为简,锋芒内蓄。需要笔纸之间的摩擦如犁犁地,杀纸深透,以使笔力入木三分,力透纸背,干裂秋风而又润含春雨。

这是一种“内力”,而这种“内力”是需要数十年的综合修为方有可能得到的。

朱海澄的大字隶书正因为这种运笔,使得字形四角撑满,宽博开阔而又暗藏欹侧,外轮廓的茂密与结字内部的空灵相得益彰。再加上常常在章法上弱化字距与行距的空间处理,使得作品真力弥满,稚拙天真中展示出极为奔放的力量。

朱海澄的小字隶书则展现出另一种格调,以大字隶书为根基,以简净细腻的秦汉小金文之美,使作品淡泊宁静,弥漫着古雅隽永的书卷气。

当代人写篆隶大多少“蓄”,善放纵以求苍茫大气,所以能像朱海澄这样将篆隶平静地写出书卷气的书家是不多的。这需要复杂后的简约,躁动后的淡定,清修后的顿悟,风雨过后的万籁俱寂,凤凰涅槃,洗尽铅华。故赏之如拂面清风、盈空明月,一切那么的通透。

古云“字如其人”,诚然。观朱海澄其人其字可鉴,先当为通透之人,后方有通透之字。

海澄兄不止一次对我说:“龙兄,一定要对我多多批评,帮我指出不足和需要改进的地方!”

一次次望着他那虔诚的眼神,我竟然一时不知所措。

是啊,初学书法,同道中人的意见和指导当然是至关重要的。但当书法修到他这个份上了,一切都玩得很透彻了,他人的意见或许反而是一道枷锁。

每个与古为徒的书法人,取法和学习途径都各不一样,审美和见解也会有一些不同,不若就各取所需,各自一意孤行,那才是一个书法人最正确的路。

海澄兄与我同龄,知天命之年。所以,他知道自己想要什么,该舍什么,删繁就简,去粗取精,其实是不需要我等多言的。而很多古代书法大家的经历都告诉我们,作为一位书法人,知天命之年,真正属于自己的书法之路或许才刚刚开始,就如文徵明、八大山人、林散之……

所以,我对海澄兄的书法有更多的期待,期待他能给我们更多的惊喜!

(文章作者:江孝龙,中国书法家协会会员,入选第四届中国书法兰亭奖、第十、十一、十二届全国书法篆刻作品展等)