□邱振华

我和秦临安认识时间并不长,接触也不算多。第一次结识,是在梁奇约饮的一次集会上,临安穿着一袭对襟葛布长衫,身材颀秀、面目俊朗,异常的干净,有如明镜般直透心灵的透彻。他背着一张古琴而来,大家尽兴时,他从容地上台慢慢铺陈自己的古琴,轻轻地拨弄起琴弦,一下子,临安就进入到自己世界里。抚罢琴弦,他来到桌前,“人多,太嘈杂了,效果不好”,他说这话时,依旧灿烂,丝毫没有任何沮丧。

后来,我们有了几次小范围的聚会,能饮酒的人不多,最初我会说,“临安陪我喝几杯”,后来,临安会说,“我陪邱老师喝几杯”。有了这几次的推盏,我们熟稔起来。聚会时,我们会翻检被岁月沉积的历史,临安会懵懂地说,“真的呀?!”天真淳朴得依旧像个孩子。

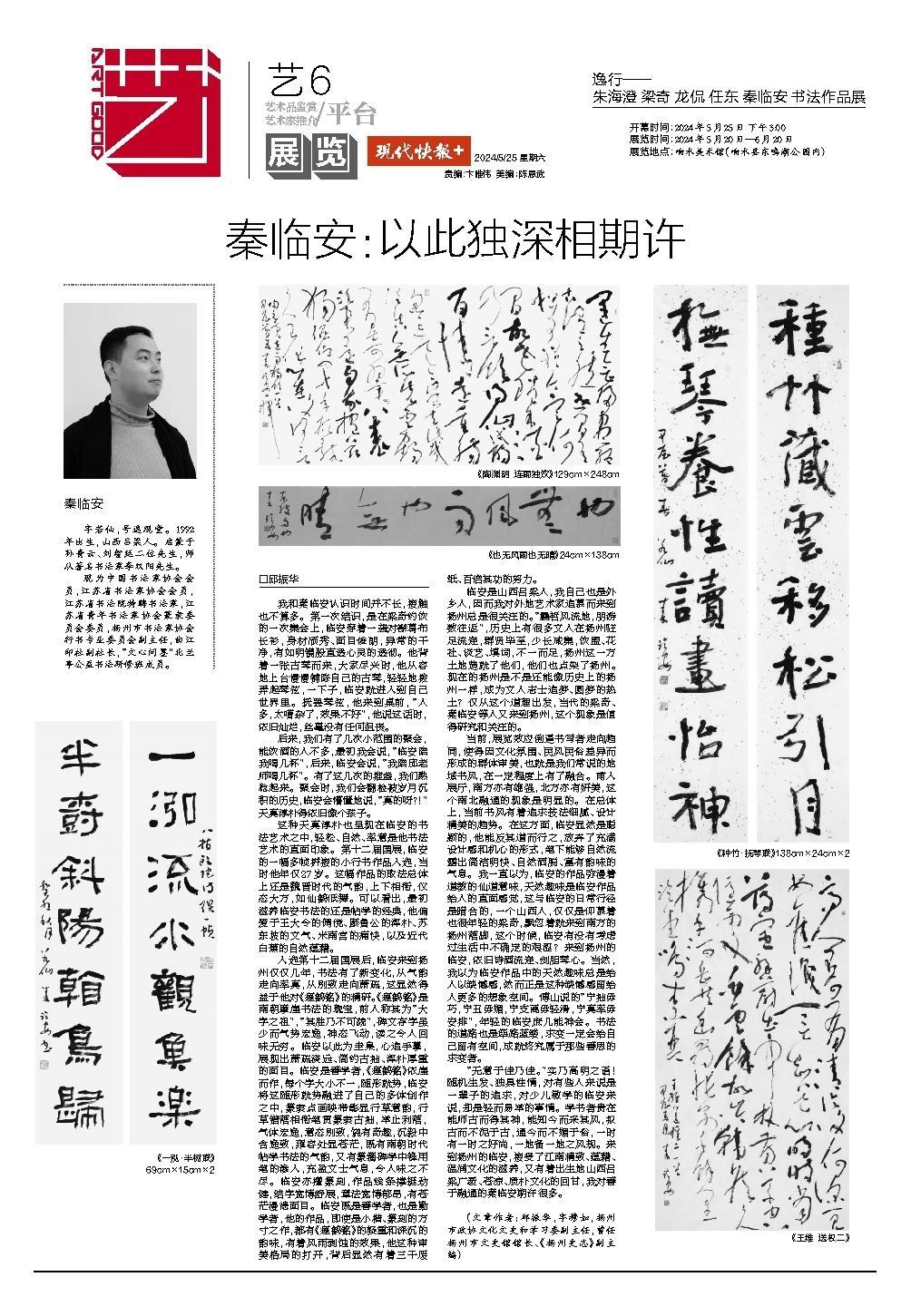

这种天真淳朴也呈现在临安的书法艺术之中,轻松、自然、率意是他书法艺术的直面印象。第十二届国展,临安的一幅多帧拼接的小行书作品入选,当时他年仅27岁。这幅作品的取法总体上还是魏晋时代的气韵,上下相衔,仪态大方,如仙鹤低舞。可以看出,最初滋养临安书法的还是帖学的经典,他偏爱于王大令的倜傥、颜鲁公的浑朴、苏东坡的文气、米南宫的痛快,以及近代白蕉的自然蕴藉。

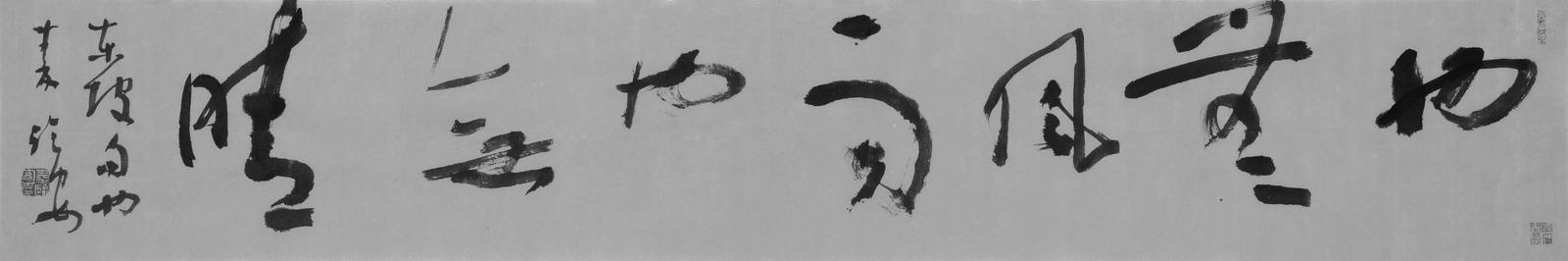

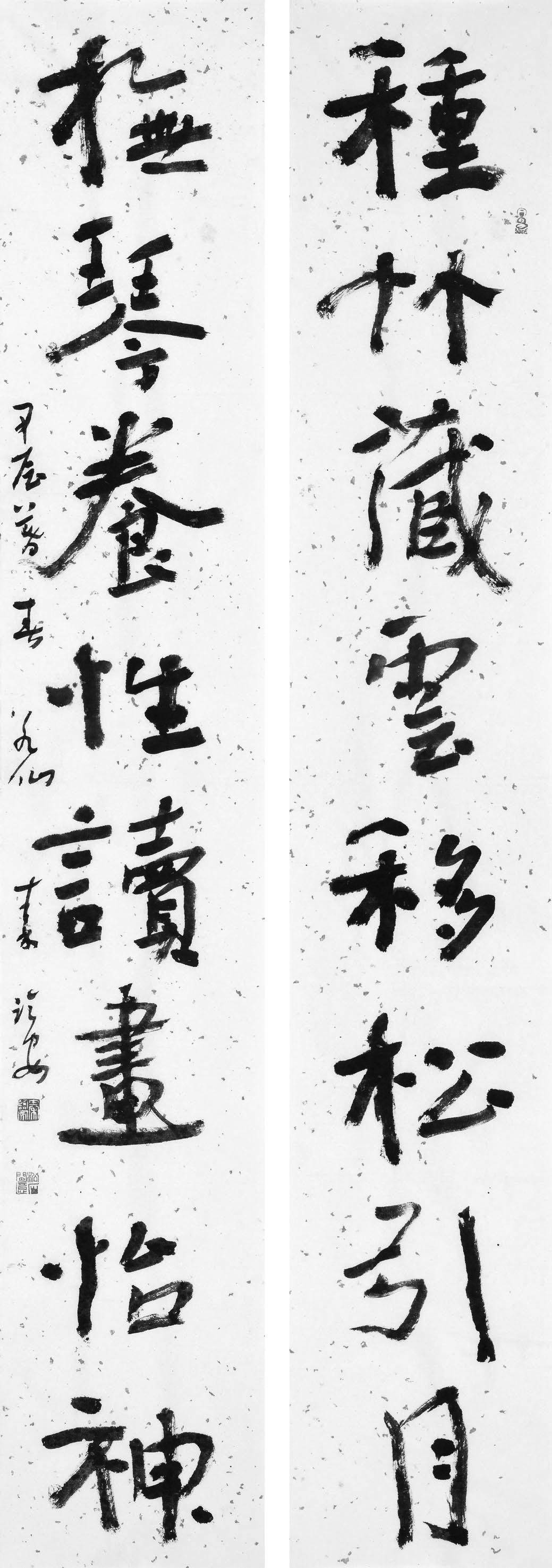

入选第十二届国展后,临安来到扬州仅仅几年,书法有了新变化,从气韵走向率真,从别致走向萧疏,这显然得益于他对《瘗鹤铭》的精研。《瘗鹤铭》是南朝摩崖书法的瑰宝,前人称其为“大字之祖”,“其胜乃不可貌”,碑文存字虽少而气势宏逸,神态飞动,读之令人回味无穷。临安以此为圭臬,心追手摹,展现出萧疏淡远、简约古拙、浑朴厚重的面目。临安是善学者,《瘗鹤铭》依崖而作,每个字大小不一,随形就势,临安将这随形就势融进了自己的多体创作之中,篆隶点画映带彰显行草意韵,行草错落相衔笔贯篆隶古拙,举止利落,气体宏逸,意态别致,饶有奇趣,沉毅中含逸致,雍容处显苍茫,既有南朝时代帖学书法的气韵,又有篆籀碑学中锋用笔的渗入,充盈文士气息,令人味之不尽。临安亦擅篆刻,作品线条撑挺劲健,结字宽博舒展,章法宽博郁昂,有苍茫漫漶面目。临安既是善学者,也是勤学者,他的作品,即使是小楷、篆刻的方寸之作,都有《瘗鹤铭》的凝重和深沉的韵味,有着风雨剥蚀的效果,他这种审美格局的打开,背后显然有着三千废纸、百倍其功的努力。

临安是山西吕梁人,我自己也是外乡人,因而我对外地艺术家追慕而来到扬州总是很关注的。“曩哲风流地,朋游数往返”,历史上有很多文人在扬州驻足流连,群贤毕至,少长咸集,饮盟、花社、谈艺、填词,不一而足,扬州这一方土地造就了他们,他们也点染了扬州。现在的扬州是不是还能像历史上的扬州一样,成为文人志士追梦、圆梦的热土?仅从这个道理出发,当代的梁奇、秦临安等人又来到扬州,这个现象是值得研究和关注的。

当前,展览效应倒逼书写者走向趋同,使得因文化氛围、民风民俗差异而形成的群体审美,也就是我们常说的地域书风,在一定程度上有了融合。甫入展厅,南方亦有雄强,北方亦有妍美,这个南北融通的现象是明显的。在总体上,当前书风有着追求技法细腻、设计精美的趋势。在这方面,临安显然是聪颖的,他能反其道而行之,放弃了充满设计感和机心的形式,笔下能够自然流露出简洁明快、自然洒脱、富有韵味的气息。我一直以为,临安的作品弥漫着道教的仙道意味,天然趣味是临安作品给人的直面感觉,这与临安的日常行径是暗合的,一个山西人,仅仅是仰慕着也很年轻的梁奇,飘忽着就来到南方的扬州落脚,这个时候,临安有没有考虑过生活中不确定的艰涩?来到扬州的临安,依旧诗酒流连、剑胆琴心。当然,我以为临安作品中的天然趣味总是给人以缺憾感,然而正是这种缺憾感留给人更多的想象空间。傅山说的“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”,年轻的临安庶几能神会。书法的道路也是筚路蓝缕,求变一定会给自己留有空间,成就终究属于那些善思的求变者。

“无意于佳乃佳。”实乃高明之语!随机生发、独具性情,对有些人来说是一辈子的追求,对少儿敏学的临安来说,却是轻而易举的事情。学书者贵在能师古而得其神,能知今而采其风,拟古而不泥于古,通今而不媚于俗,一时有一时之好尚,一地备一地之风规。来到扬州的临安,接受了江南精致、蕴藉、温润文化的滋养,又有着出生地山西吕梁广袤、苍凉、质朴文化的回甘,我对善于融通的秦临安期许很多。

(文章作者:邱振华,字穆如,扬州市政协文化文史和学习委副主任,曾任扬州市文史馆馆长、《扬州史志》副主编)