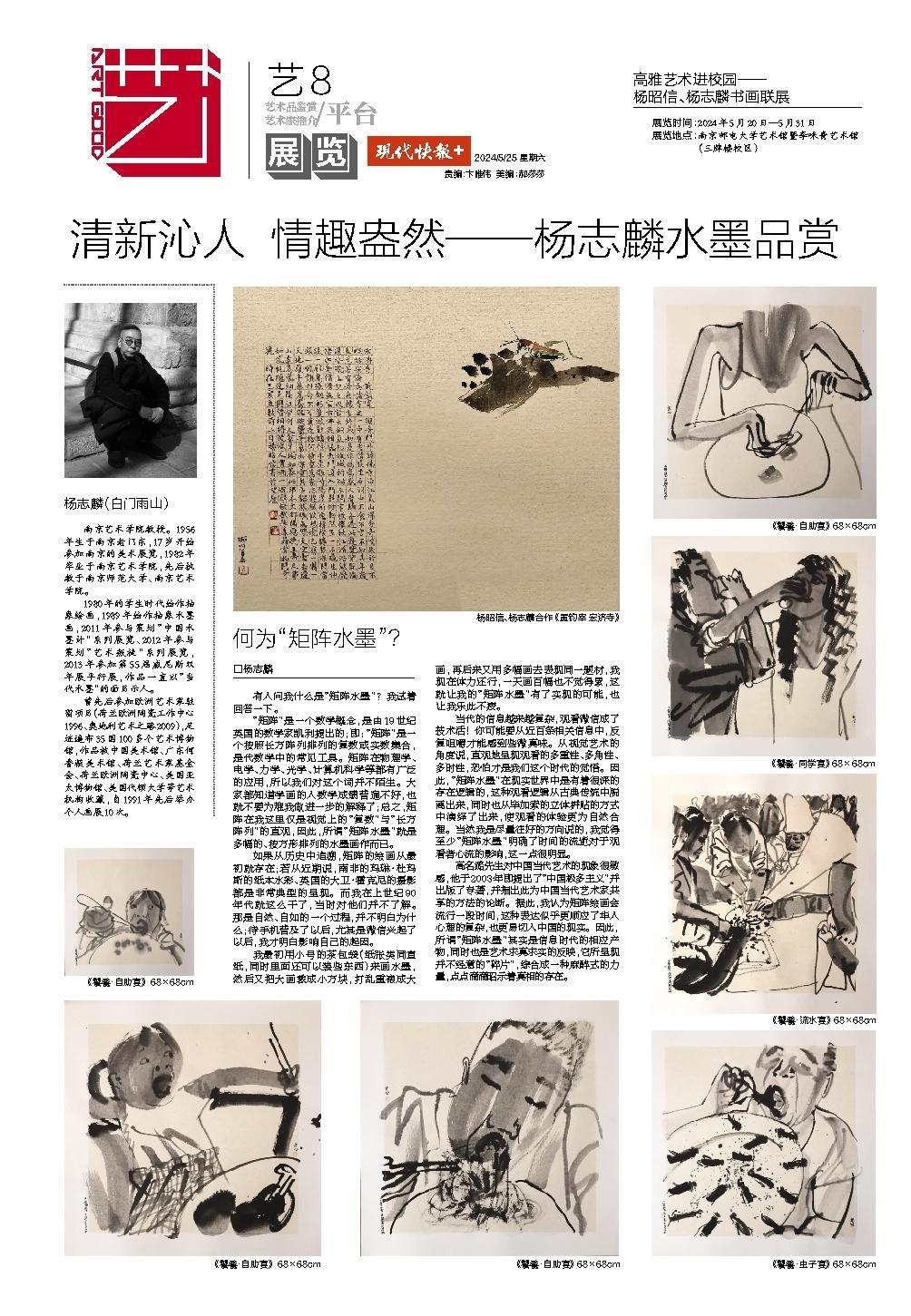

杨志麟(白门雨山)

南京艺术学院教授。1956年生于南京老门东,17岁开始参加南京的美术展览,1982年毕业于南京艺术学院,先后执教于南京师范大学、南京艺术学院。

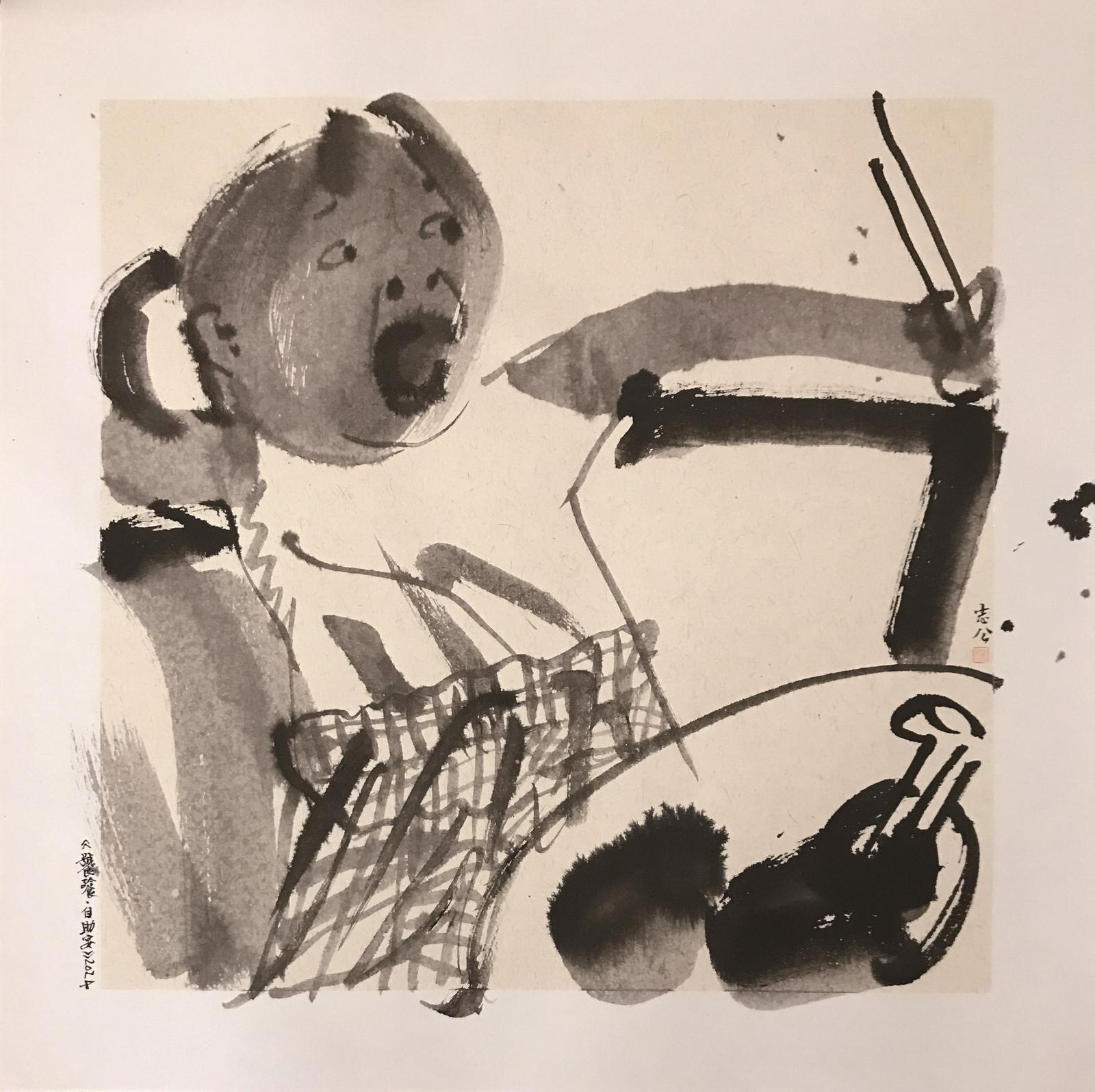

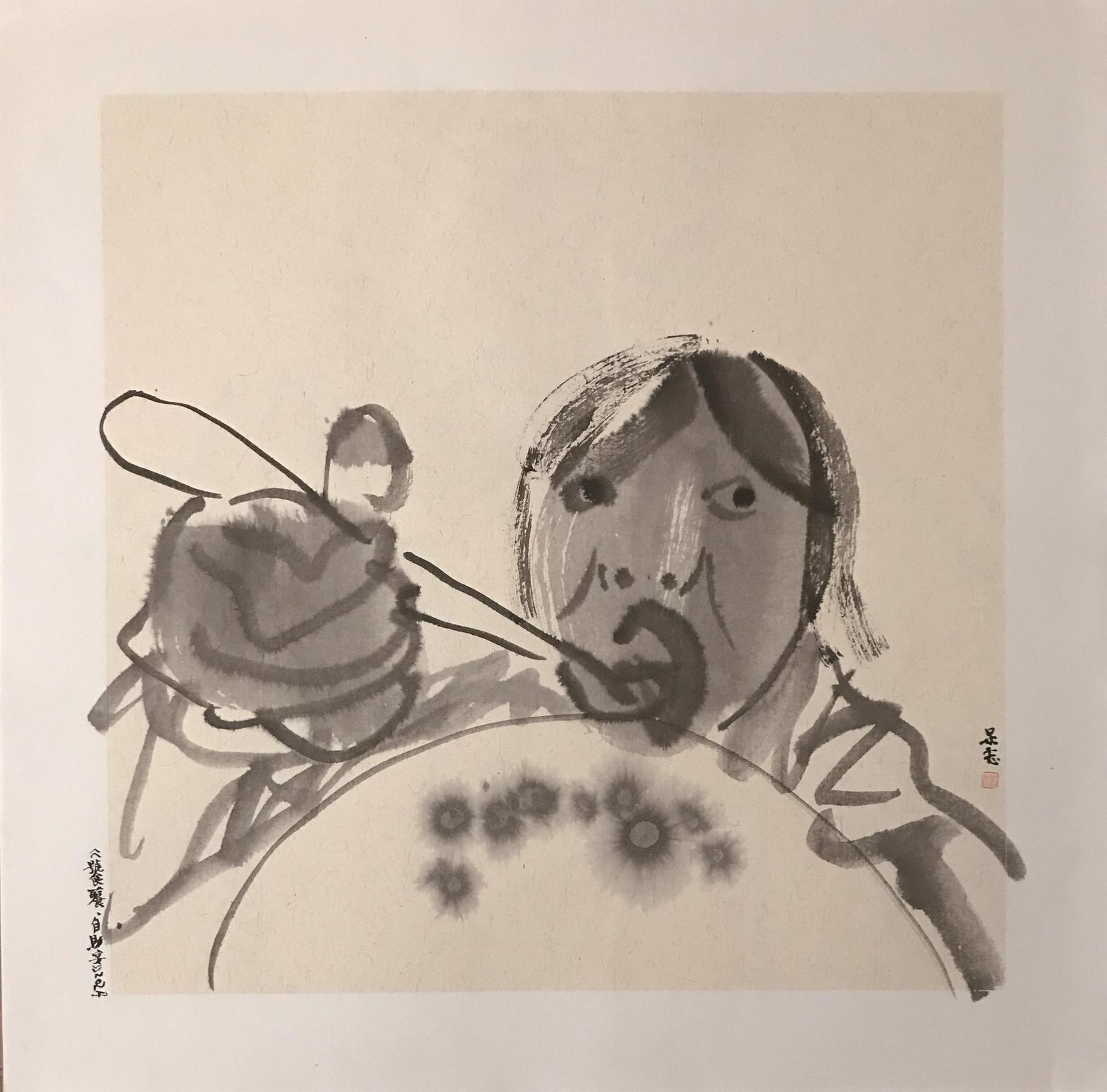

1980年的学生时代始作抽象绘画,1989年始作抽象水墨画,2011年参与策划“中国水墨计”系列展览、2012年参与策划“艺术叛徒”系列展览,2013年参加第55届威尼斯双年展平行展,作品一直以“当代水墨”的面目示人。

曾先后参加欧洲艺术家驻留项目(荷兰欧洲陶瓷工作中心1996、奥地利艺术之路2009),足迹遍布35国100多个艺术博物馆,作品被中国美术馆、广东何香凝美术馆、荷兰艺术家基金会、荷兰欧洲陶瓷中心、美国亚太博物馆、美国代顿大学等艺术机构收藏,自1991年先后举办个人画展10次。

何为“矩阵水墨”?

□杨志麟

有人问我什么是“矩阵水墨”?我试着回答一下。

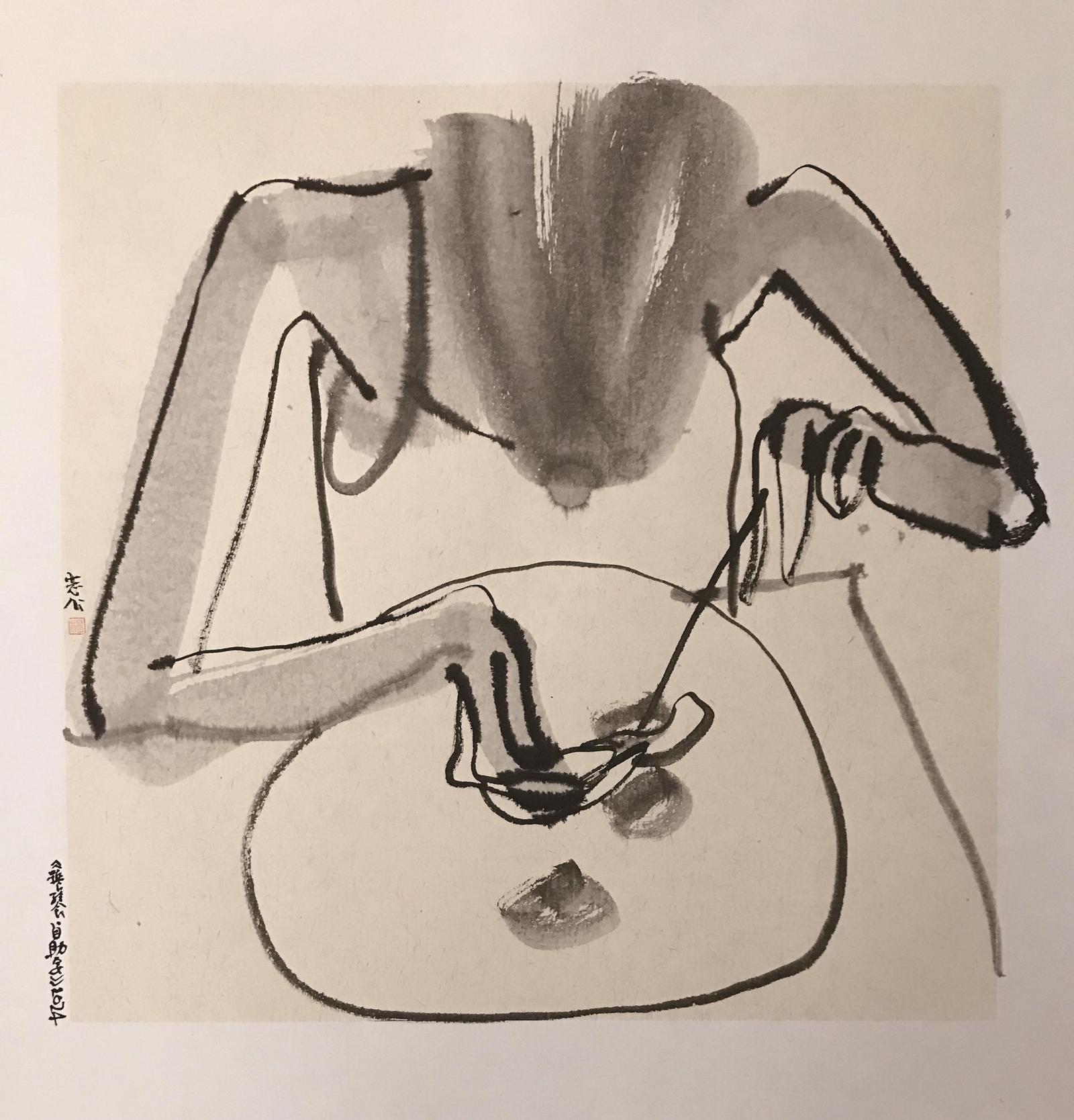

“矩阵”是一个数学概念,是由19世纪英国的数学家凯利提出的;即:“矩阵”是一个按照长方阵列排列的复数或实数集合,是代数学中的常见工具。矩阵在物理学、电学、力学、光学、计算机科学等都有广泛的应用,所以我们对这个词并不陌生。大家都知道学画的人数学成绩普遍不好,也就不要为难我做进一步的解释了;总之,矩阵在我这里仅是视觉上的“复数”与“长方阵列”的直观,因此,所谓“矩阵水墨”就是多幅的、按方形排列的水墨画作而已。

如果从历史中追溯,矩阵的绘画从最初就存在;若从近期说,南非的玛琳·杜玛斯的纸本水彩、英国的大卫·霍克尼的摄影都是非常典型的呈现。而我在上世纪90年代就这么干了,当时对他们并不了解。那是自然、自如的一个过程,并不明白为什么;待手机普及了以后,尤其是微信兴起了以后,我才明白影响自己的起因。

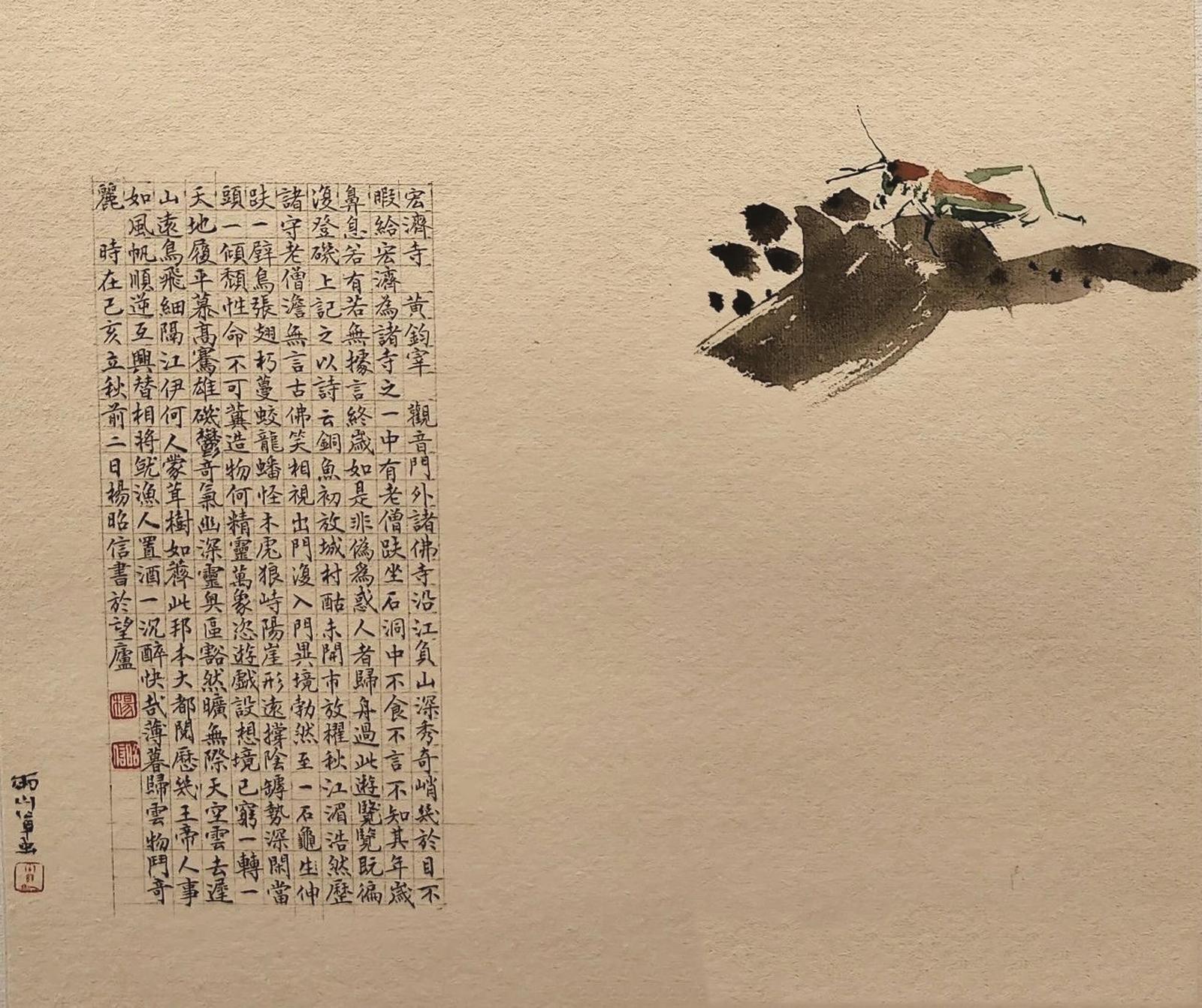

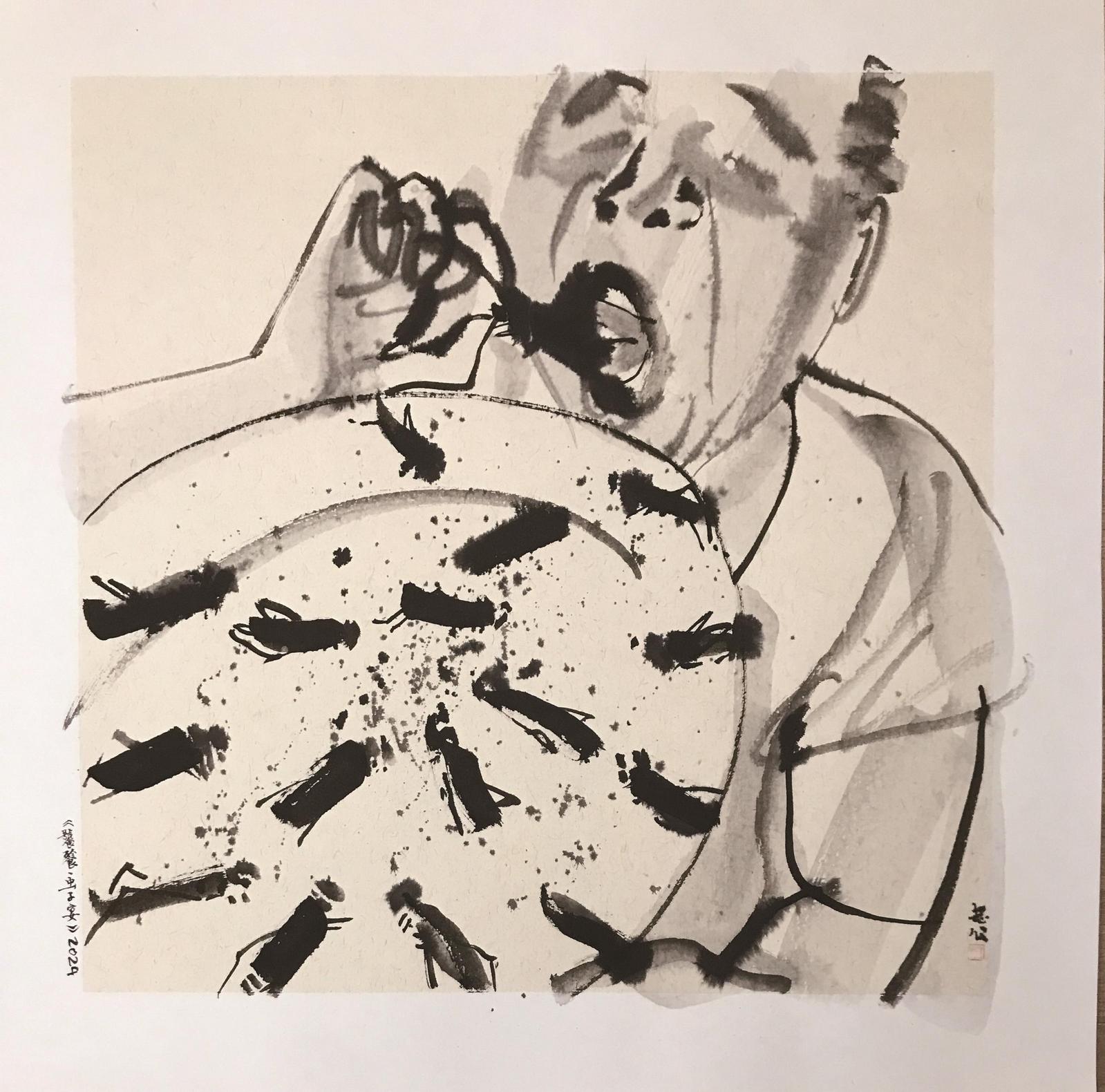

我最初用小号的茶包袋(纸张类同宣纸,同时里面还可以装些东西)来画水墨,然后又把大画裁成小方块,打乱重裱成大画,再后来又用多幅画去表现同一题材,我现在体力还行,一天画百幅也不觉得累,这就让我的“矩阵水墨”有了实现的可能,也让我乐此不疲。

当代的信息越来越复杂,观看微信成了技术活!你可能要从近百条相关信息中,反复咀嚼才能感到些微真味。从视觉艺术的角度说,直观地呈现观看的多重性、多角性、多时性,恐怕才是我们这个时代的觉悟。因此,“矩阵水墨”在现实世界中是有着很深的存在逻辑的,这种观看逻辑从古典传统中脱离出来,同时也从毕加索的立体拼贴的方式中演绎了出来,使观看的体验更为自然合理。当然我是尽量往好的方向说的,我觉得至少“矩阵水墨”明确了时间的流逝对于观看者心流的影响,这一点很明显。

高名潞先生对中国当代艺术的现象很敏感,他于2003年即提出了“中国极多主义”并出版了专著,并指出此为中国当代艺术家共享的方法的论断。据此,我认为矩阵绘画会流行一段时间,这种表达似乎更顺应了华人心理的复杂,也更易切入中国的现实。因此,所谓“矩阵水墨”其实是信息时代的相应产物,同时也是艺术求真求实的反映,它所呈现并不经意的“碎片”,综合成一种麻醉式的力量,点点滴滴昭示着真相的存在。