从20世纪90年代开始,随着西方设计理念的进入,中国本土的工艺美术概念日渐被忽略。近年来,后起之秀的“非遗”概念,再一次强势覆盖传统的工艺美术概念。

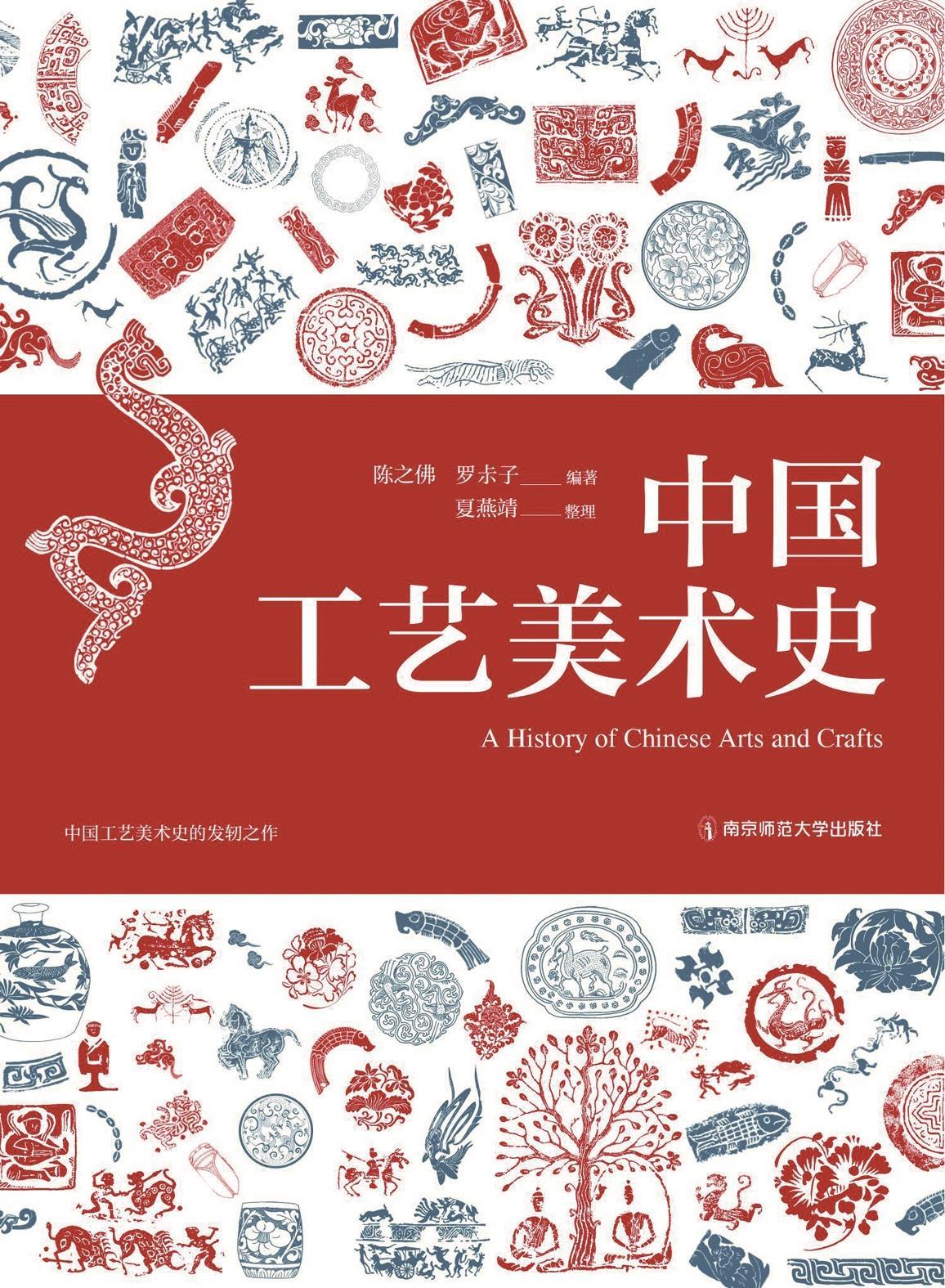

瓷器、编织、印染、刺绣、雕刻、金器……在几千年的历史发展中,我们的祖先留下了极为丰富的工艺美术遗产。早在20世纪60年代,著名画家陈之佛、罗尗子就曾共同编著《中国工艺美术史》。然而,因为种种原因,这部书多年来只能以油印本刊行,从未正式出版。

历经60年尘封,经学者夏燕靖和他的学生们整理,这部遗珠之作今日终于得以出版。正本清源,凝聚着几代学人心血的著作,尽显“雕虫小技”里的中国美。

现代快报/现代+记者

白雁 文 郑芮 摄

弥补62年前的遗憾

时间回溯到1962年伊始,在回南京的火车上,时任职于南京艺术学院的陈之佛和他的助手罗尗子,认真讨论着《中国工艺美术史》的编写提纲。他们刚刚在北京参与了当时文化部组织的工艺美术史统编教材的编写工作。编写组会聚了多所高校的专家,但由于写法、看法等的不同,一直未能形成一本完整的教材。

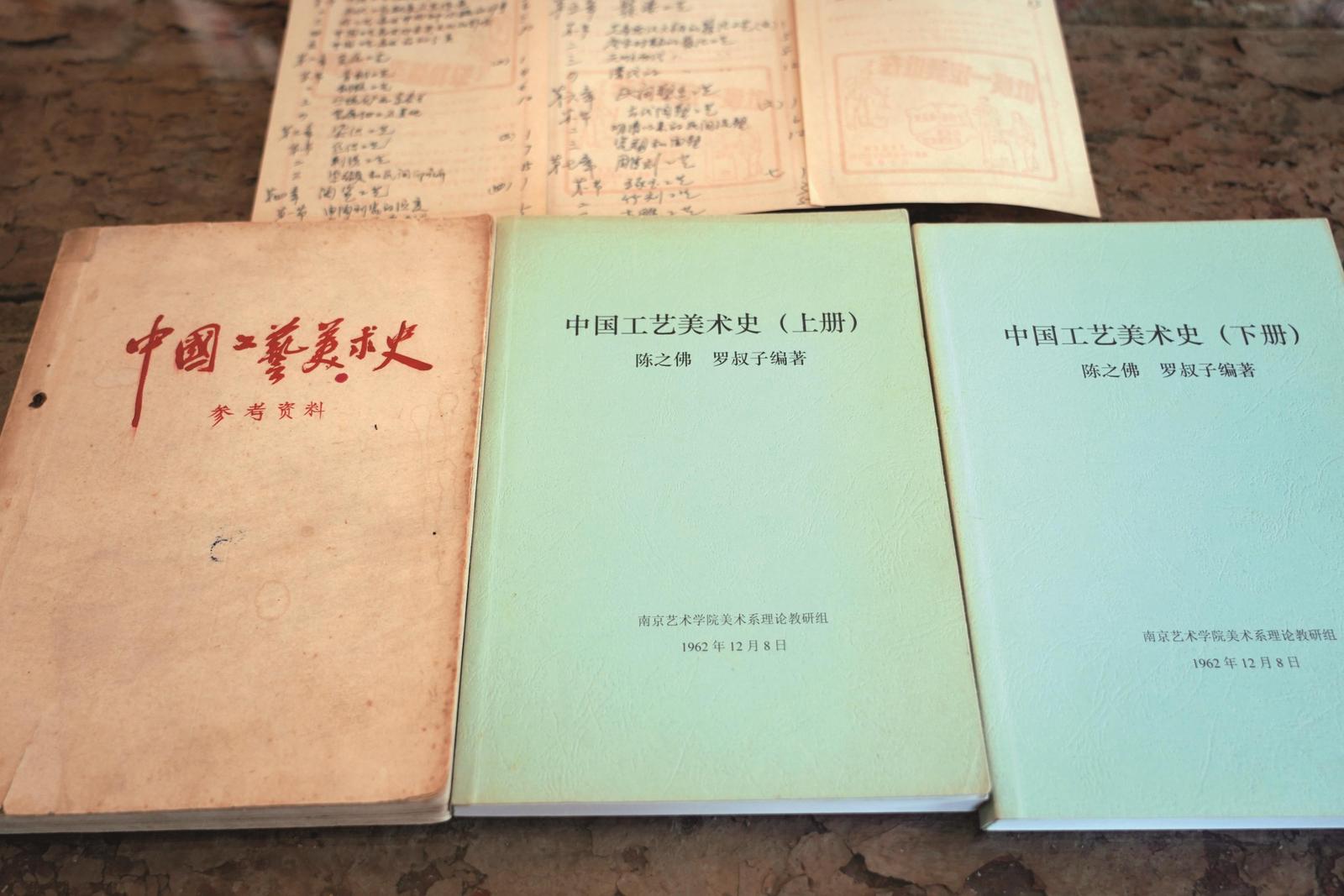

后来,参加统编工作的人员分别编著了3本教材:龙宗鑫的于1985年出版;王家树的于1994年出版;陈之佛、罗尗子合编的于1962年年底完稿,这部与统编成果重合度最高的书,一直以油印本的形式在师生内部小范围流传,始终未能正式出版。

一耽搁就是半个多世纪。2016年《陈之佛全集》编著启动,在众多著作之中,这部《中国工艺美术史》引起了夏燕靖的注意,“非常幸运,在南艺的教材库里面找到一个旧版的油印本,这油印本当时可能只是供内部大家交流,我个人感觉并没发放给学生,因为属于初稿”。

先是将油印本逐字逐句进行校对,然后根据原著者陈之佛、罗尗子所列图例版本目录,夏燕靖组织学生兵分几路奔赴各地博物馆和图书馆,查阅资料、拍摄图片,经仔细甄别后,完成书中的图例补遗。“灰头土脸”的油印本,于是变身图文并茂的新书,并以单行本印行。

夏燕靖对此感到由衷欣慰,“我们一般人对陈之佛先生的了解,认为他是一位中国画家、工笔花鸟画家。其实陈之佛早年出身工艺美术,可以说是近百年间对工艺美术进行大众传播的第一批学人。他早年留学日本,回国以后开了尚美图案馆,然后推动中国自己的印花布、丝织品被世人所知。他在上世纪三四十年代做了很多书籍装帧,我们研究现当代文学也绕不开他”。

《中国工艺美术史》的编著,由陈之佛给定大纲与脉络,可惜1962年初,书尚未完成他便因病去世。此后,编著工作由陈之佛的助手罗尗子接手。罗尗子不仅按照陈之佛的规划设计完成全书,而且做了很多关于考古、文献、实证的相互印证。遗憾的是,罗尗子于1968年去世,彼时,书尚无缘公开出版。

沈从文为这本书点赞

新书出版之际,经编辑提醒,夏燕靖看到了一份“藏”在《沈从文全集》里的材料。

“《沈从文全集》第21卷收录了一封信,是他写给当时的文化部副部长徐平羽的。沈从文先生说,他在政协大会上做了6个提案,4个已经印出了,还有两个大约交到部里,在处理当中。”

在这封信里,沈从文特地提到关于工艺美术教材的编纂工作事宜,“他说,文化部组织各美院人力来编纂工艺美术史和各专业系列教材,经过初审陆续复印。他认为这件事非常重要,因为这是艺术成就中间非常重要的一个奠基。他说,过去总说传统文化这些都有点飘飘忽忽,不够深透。编书是自己拿去教人,所以内容是什么,不懂不透,若由另一位教师来教,肯定会碰到很多问题”。

谈及迫切需要编写出来的《中国工艺美术史》,沈从文提到编著者罗尗子,并在信中特意加注他“在南京艺术学院美院工作,今年无课”。沈从文提出,希望能得到文化部同意,调罗尗子进京,在故宫方面的协助下,利用半年时间看看故宫历史博物馆库存的铜、漆、瓷、玉、丝绸,以及各种杂件。他相信,在此基础上充实这本教材,于工作有极大便利。

早年以小说著名的沈从文,晚年致力于文物研究,也因此格外关注《中国工艺美术史》的编著工作。夏燕靖推算,在写信给徐平羽之时,沈从文正在进行中国传统服饰史的研究,“所以他关注到了南艺的罗尗子。罗尗子先生在书法、篆刻、绘画与画论方面皆有深厚造诣,是南艺公认的才子”。

从陈之佛到沈从文,再到罗尗子,中间又历经南艺几代学人,再到夏燕靖和他的学生,一部历时62年得以公开出版的《中国工艺美术史》,凝聚着来自不同时空的智慧与情谊。

重新定义中国的“设计史”

中国自古以来工艺美术十分发达,但对工艺美术史的有意识整理,却是近百年来才有的事。

夏燕靖说,如果将工艺美术史和中国传统的美术史放在一起比较,就会发现它们之间的不同,“在过往年代,往往重视对美术史的整理,因为它在古代社会一般都跟文人士大夫、宫廷贵族阶层关系非常密切。所以,历代画论、画史都有比较完整的记载。比如唐代以后基本上都有画院,画院的画作有官方记载,史料比较周全”。

有别于历代对美术史的重视,工艺美术史长期处于被忽视的状态,“工艺史涉及的是工匠,他们是没有名分的。虽然朝廷或者贵族也在用工艺品,但基本上只是对这个‘物’感兴趣,不会去想它的制作人或者制作背景,或者它的来源”。

在夏燕靖看来,20世纪60年代陈之佛、罗尗子,以及龙宗鑫、王家树几位先生对工艺美术史的梳理和编著工作,具有非常积极的开创意义。

由于几代学人的努力,到20世纪七八十年代,正值夏燕靖读大学之际,工艺美术史已经成为一个专门的学科。夏燕靖记得,当时大家是把传统工艺美术史和中国美术史对标来学习,“或者说,当时是像孪生史论一样在读。到了90年代初期以后,引进了西方设计概念,逐渐就把中国传统的工艺美术史概念给丢掉了。以致后来的学生有一种误会,认为设计史是在西方工业革命以后带来的”。

夏燕靖认为,如果一定要套用设计史的概念,那么中国工艺美术史就相当于中国的设计史,“我们的先人,他们的生活行为,他们的用具,难道不是一种设计行为吗?”

工艺美术的概念,也和现在流行的“非遗”密切相关。夏燕靖说:“其实非遗再往上走,在80年代我们就叫工艺美术。工艺美术再往上走,我读书那会儿有一个专门的称呼,就叫特种工艺。特种工艺就是指专门的一种手工艺,宫廷工艺、文人士大夫工艺都在里面。其中的行当项目非常多。所以今天我们讲到非遗,就不能是一个笼统的概念,应当是一个有血有肉而且有机体的概念。这部书实际上就把老一辈学者当时还能看到的一些工艺,也就是我们现在所说的非遗,做了一个系统的整理。”

挖掘那些被遮蔽的工匠

陈之佛、罗尗子所著《中国工艺美术史》贯穿了历史脉络线,同时也注重按照工艺美术的品类来编排章节。

有关先秦以前的工艺美术史,结合其时代特点,充分利用考古资料展示。比如,结合新石器考古,把仰韶文化、龙山文化涉及的远古人使用物抽离出来,从工艺美术史的角度来看。

夏燕靖介绍说:“过去总认为工艺美术史主要在宋以后,其实正本清源,应该向前追溯到石器时代。我们了解石器时代,常常是从考古学家那里。比如,贾兰坡先生等考古学家对原始人的石器就很有研究,是把石器作为原始人的生活用具来研究。但是,如果从工艺美术史的角度重新认识这些石器,研究上面的绘画,自然而然就把它们和美术史联系了起来,也在年代上把它们和秦以后的工艺美术衔接了起来。”

隋唐五代到两宋时期,则是工艺美术充分发展的时期,“比如唐代,陶瓷艺术发展很快,书里面讲到白瓷、青瓷、三彩釉陶,一直到陶塑工艺,类别分得非常细致。比如宋代,染织刺绣工艺发展得很成熟了,书里面讲到了当时社会对染织工艺的接受程度,讲到了缂丝、刺绣,讲到了丝织加金技术。加金技术,我们今天还在用,比如南京云锦”。

夏燕靖尤其留意到书中对工匠的重视,“今天,讲到非遗,我们都会讲传承人,很重视他们。但在20世纪60年代,两位先生在编著这本书时就注意到了古代的工匠人物,这是不容易的。工匠在古代都不计入历史名谱中,《史记》当中连刺客都有列传,但没有工匠列传”。

《中国工艺美术史》没有停留在对工艺本身的书写,而是将其放置于历史的大背景之下去呈现,同时尽力发掘工艺后面的人物。例如,在涉及宋代染织工艺时,就特别提到了朱克柔、沈子蕃和一些无名工匠。

朱克柔是南宋云间(今上海松江)人,画家兼工缂丝,人物树石花鸟均甚精巧,运丝如运笔,在南宋初年品价高出一时。她传世的缂丝作品有《牡丹》《莲塘乳鸭图》《山茶图》等,其中均可见织造者严肃的创造精神和精深的织造技术。以《牡丹》为例,这幅25厘米左右的方幅,蓝地五色织成,用色除白色外计有蓝色二种、黄色四种、绿色四种、朱色一种;经线用捻度稍强的绢丝,一寸间约120支,纬用松线,一寸间约360支;牡丹花瓣的部分晕色也全部织出,一寸间经纬竟达480支,丝毫不加补笔。沈子蕃的名作缂丝《梅鹊图》,把原画的精神摹缂得逼真逼肖。其他如无名氏缂丝《徽宗花卉图》中,用黄线一支、绿线二支交互穿递,织出叶晕,手法极精妙;崔白《三秋图》中的菊花,使用了类似镶嵌的手法;在一幅牡丹团扇中,还使用了金丝勾勒。

陈之佛

(1896—1962)

浙江慈溪人,杰出的工笔花鸟画大师、中国现代设计学科开拓者和奠基人之一、工艺美术家、美术教育家。

罗尗子

(1919—1968)

湖南新化人,著名美术史论家、书画家、篆刻家、美术教育家。