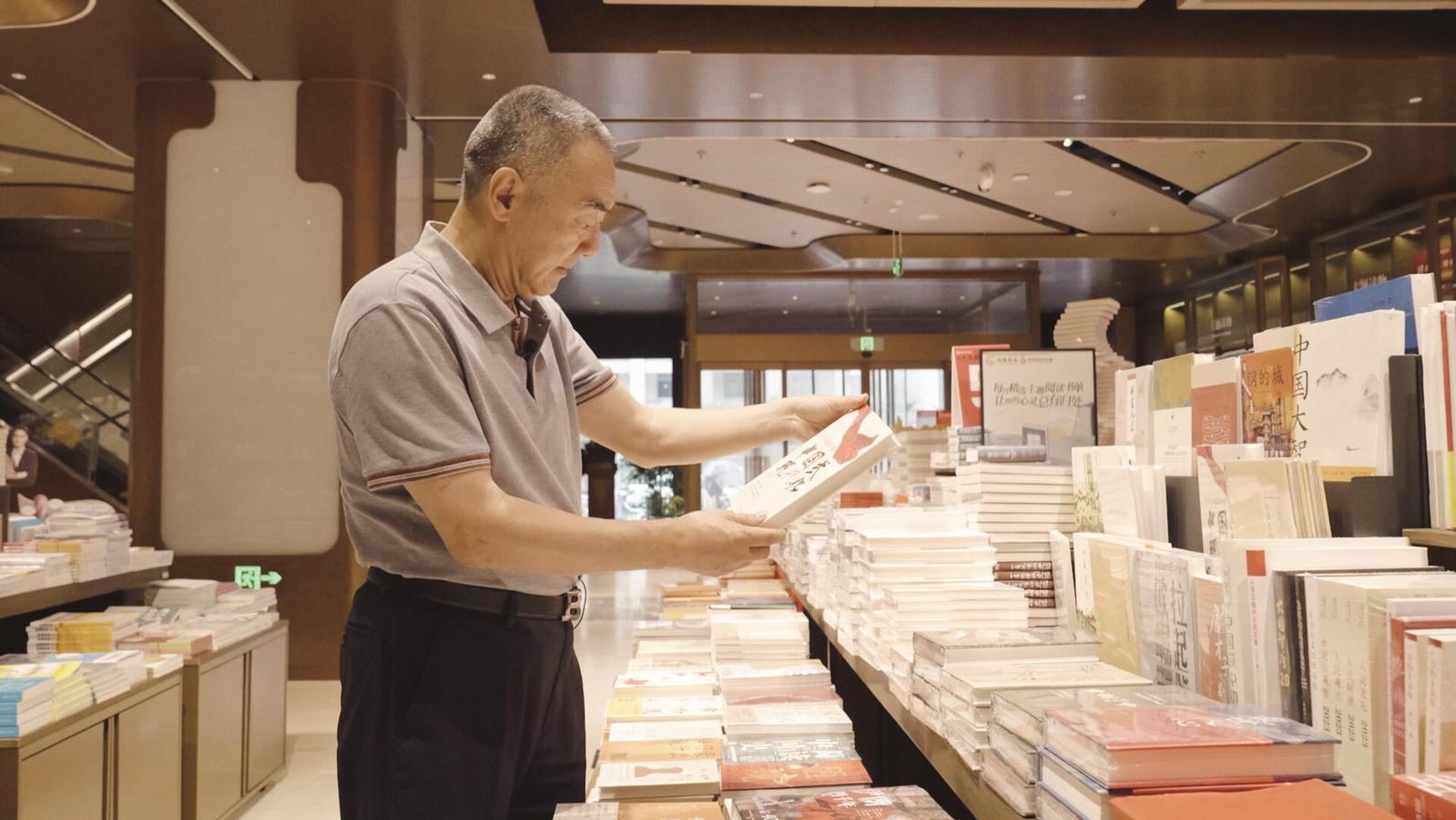

研究历史的“冷板凳”,刘金田一坐就是三十多年。

南大历史系毕业后,刘金田进入中共中央文献研究室工作。在这个专门编辑和研究党和国家主要领导人的文选、研究他们的理论和生平的部门,他埋头文献,靠着一张张手抄卡片的苦功夫,编辑、出版了三十余本相关著作。随着对伟人事迹和思想的了解加深,刘金田心中愈发有了一种热血沸腾的感觉:板凳是冷的,心越坐越热。

这些伟人中,刘金田最熟悉的,还是邓小平,在江苏人民出版社,关于邓小平的著作,他就出版了9本,“我对邓小平的材料太熟了,他的每一个档案都能够细细地来表述,告诉大家档案背后的故事。”

在刘金田看来,理解邓小平在新中国发展历程中的卓越贡献,有三个时间点格外重要:1978年、1984年、1992年,分别对应着农村经济体制改革、城市经济体制改革和“南方谈话”这三个在中国改革开放和经济发展过程中有着重要意义的事件。这三个时间点,也成为他书写邓小平的重点。

刘金田表示,尽管厥功至伟,邓小平始终是一个非常谦虚的人,他说“农村改革是中国农民的伟大创造”,他说“永远不要过分突出我个人。我所做的事,无非反映了中国人民和中国共产党人的愿望”。通过刘金田的书写,读者对邓小平的个人品格有了更多了解,也看到了一个丰富立体的邓小平:在家里,他是好儿子、好丈夫、好爸爸,四代同堂,一定要等家人齐了才开饭;在街上,他是“中国人民的儿子”,会亲切地和游人合影,亲亲小孩的面颊……

2024年是邓小平同志诞辰120周年,让我们在中央党史和文献研究院研究员刘金田的讲述中,共同追忆这位伟人。第二期“凤凰作者面对面”,凤凰传媒总编辑徐海对话刘金田。

现代快报/现代+记者

陈曦 张垚仟

“我对邓小平的材料太熟了”

读 品:你毕业于南大历史系,后来进入中共中央文献研究室,从事党和国家领导人相关文献的编辑和研究三十多年,一直和历史打交道。人们常说“做历史研究是坐冷板凳”,你是“坐冷板凳”的人吗?

刘金田:毕业后被分到中共中央文献研究室,一开始我也不知道这个单位是干什么的。经介绍,才知道这里首先是中共中央的一个工作部门,专门编辑和研究党和国家主要领导人的选集、文选,研究他们的理论和生平的部门。研究历史,确实需要“坐冷板凳”,当时没有电脑,只能靠手抄卡片,我一个人就有上万张的卡片。但“冷板凳”越坐越热。虽然是研究历史,但是要紧密配合党和国家的中心工作,这件事太重要了!编辑的过程中,看到了伟人的思想、业绩、品格、风范,有一种热血沸腾的感觉,清楚了党和国家事业的来龙去脉。这就是习近平总书记讲的,“历史是最好的教科书。”

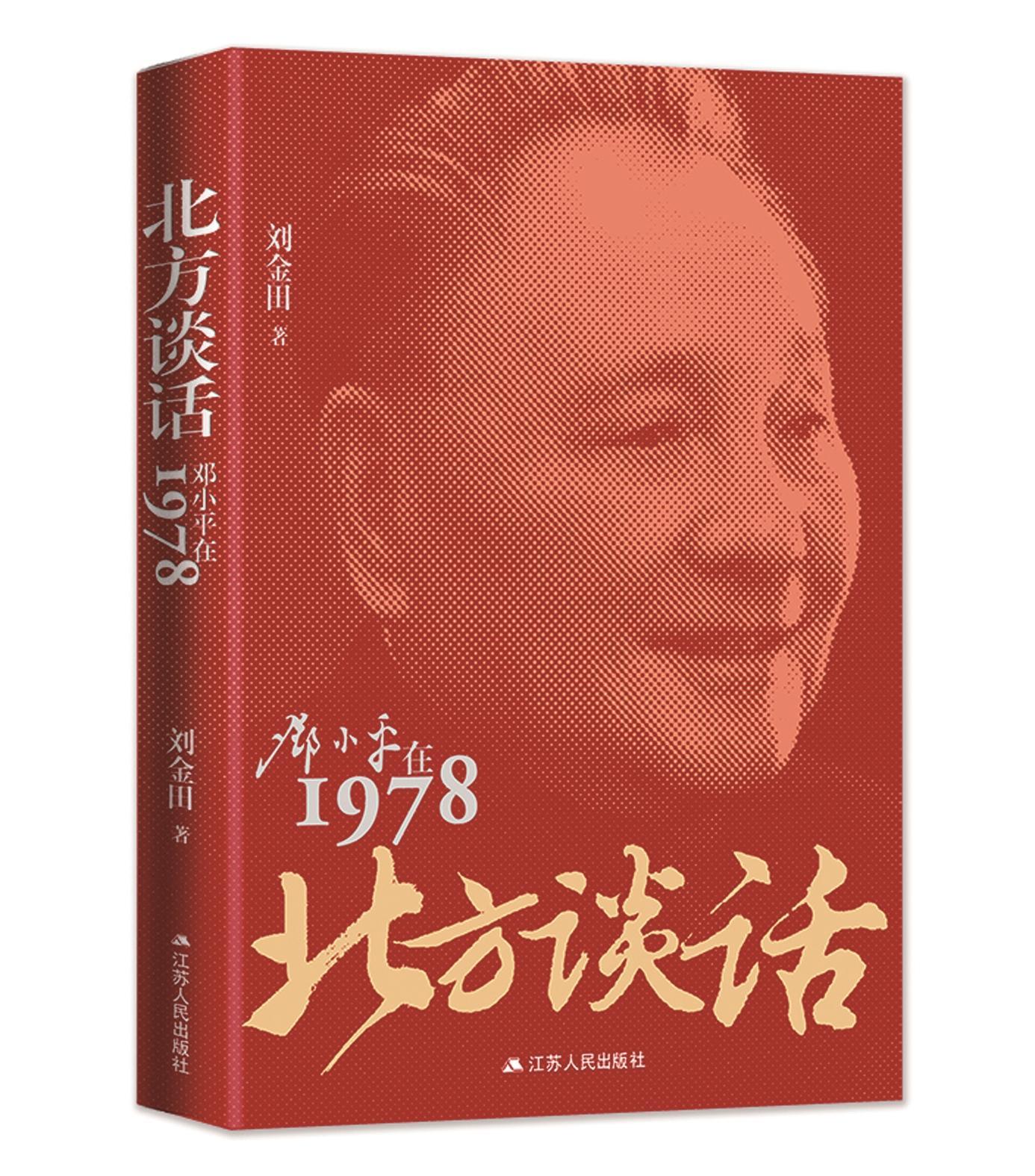

读品:你在江苏人民出版社出了很多著作,是江苏凤凰出版集团的大作者。关于邓小平的著作,出版了九本,《档案细说邓小平》《邓小平在1984》《邓小平在1992》《北方谈话:邓小平在1978》……通过与出版社不断的碰撞和策划,这些书籍里有怎样的逻辑?

刘金田:每次到江苏来,我特别愿意与江苏人民出版社的领导交流,每次都能碰撞出火花。第一本《档案细说邓小平》,编辑专门来北京,交流这本书写什么。我当时就说,我对邓小平的材料太熟了,他的每一个档案都能够细细地来表述,告诉大家档案背后的故事。邓小平去世那一年,播放了12集的电视文献片《邓小平》,其中有4集是我撰稿。撰稿过程中,我们采访了400多位与邓小平接触过的重要人物,收集了很多档案,由此我写了《档案细说邓小平》。

开始写邓小平,我的脑子里面就有三个时间点:1978年、1984年、1992年,是一定要写的。1978年,十一届三中全会做出了改革开放的重要决策,这是个伟大的历史转折,我觉得小平同志厥功至伟!1984年太重要了,农村改革取得了重大成就,我写《邓小平在1984》,就是要告诉人们邓小平如何设计的农村改革,农村改革取得成就后,他又如何推进全面经济体制改革。1992年,邓小平发表“南方谈话”,在改革开放碰到困难、国际共产主义运动处于低潮的时候,我们面临着改革要不要进行下去的问题,“南方谈话”明确地回答了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题。

历史转折关头邓小平的“三把火”

读品:“南方谈话”人人都知道,“北方谈话”知道的不多,《北方谈话:邓小平在1978》这本书对认识中国改革开放最初的决策过程和扭转中国的发展方向有什么意义?

刘金田:在十一届三中全会之前,邓小平在中央工作会议闭幕会议上做了一个讲话《解放思想,实事求是,团结一致向前看》,这篇讲话就是十一届三中全会的主题报告,这太重要了!才有后来的改革,才形成了以邓小平为核心的第二代领导集体。那么,邓小平的报告如何而来?这是我在《北方谈话:邓小平在1978》要回答的问题。

1977年7月,十届三中全会恢复了邓小平的职务,他在讲话中表示:“我出来工作,可以有两种态度,一个是做官,一个是做点工作,我想,谁叫你当共产党人呢。既然当了,就不能够做官,不能够有私心杂念,不能够有别的选择。”

首先是教育战线的拨乱反正,接下来是农村改革。1978年9月,邓小平在东北视察时说:“我是到处点火,在这里点了一把火,在广州点了一把火,在成都也点了一把火。”1977年末,邓小平在广州考察时指出:“看来最大的问题是政策问题,政策对不对头,是个关键。这也是个全国性问题。”他说农村政策要调整,你们不要等中央,自己看好了就调,没问题的。1978年初,邓小平在成都考察时指出:“农村和城市都有个政策问题。我在广东听说,有些地方养三只鸭子就是社会主义,养五只鸭子就是资本主义,怪得很!农民一点回旋余地没有,怎么能行。”他让秘书把安徽省委的《关于当前农村经济政策几个问题的规定(试行草案)》拿给四川省负责人,并表示:你们拿去看,这个好!当时安徽省委书记万里都不敢公开这份文件,但邓小平一直支持他。四川省委马上落实小平的讲话精神,就推出了一个“十二条”。这是他点起的两把火。

1978年5月11日,《光明日报》发表了特约评论员文章,胡福明写的《实践是检验真理的唯一标准》,文章一发表,引起了真理标准问题的大讨论,争论很大。6月2日,他就旗帜鲜明地指出支持真理标准问题的讨论。9月,他访问朝鲜回国后,即到东北,第一站去了辽宁本溪,本溪是钢铁企业,他说你们在国内搞得不错,但是比发达国家落后,你们卫生搞不好,质量也搞不好。到了辽宁鞍山,他说,要改革不要改良,引进设备,更重要的是要引进先进的管理方式、经营方式,要按经济规律来管理经济。他是走一路讲一路,讲到了农村改革、企业改革、施行厂长负责制,讲到了社会主义的根本任务是发展生产力,要比资本主义发展得更快,而且人民生活水平要更好。这些都讲到了。视察东北所有的讲话,史学界给他一个说法“北方谈话”,“北方谈话”的思想后来都集中地体现在《解放思想,实事求是,团结一致向前看》这篇报告中。

他把所有的功绩归于基层、归于人民

读品:邓小平有一个突出的品格——谦虚。他从不说自己的成就,把所有的功绩归于基层、归于人民。

刘金田:他说,农村改革是中国农民的伟大创造,我没做什么,我只是进行了支持。其实没有他“点火”,哪有后来的农村改革?1979年初,安徽、四川、云南、广东四个省实行生产责任制的情况被《人民日报》陆续报道,引起了激烈争论。在4月份的中央工作会议上,明确表态支持实行“包工到组、包产到组”的省委书记仍然是少数,万里有压力,小平同志说,你就实事求是地干下去。1979年7月,邓小平去了黄山,把安徽省的省委、徽州地委的同志召集起来开会。他就讲了一条,要因地制宜,把黄山的牌子打出去!把交通、住宿、设备搞好,祁门红茶的“包装搞得漂亮些,卖他几个美金”,建宾馆要有淋浴、服务员要学外语,还提到了治山、搞好竹编生产、种丝瓜、养石鸡等很多赚钱做生意的“方略”。没有他的支持,这些改革能坚持下去吗?

十二大之后,为了确认“翻两番”“奔小康”是否切合实际,邓小平于1983年初考察了苏州和杭州。苏州汇报解决了六个方面的问题,他到浙江问浙江省委书记铁瑛,江苏苏州有“六条”,你们有几条?他一路走一路算账,比如说全国翻两番,江苏两番不行啊,要翻三番,要多翻点儿,宁夏、青海翻不了啊!乡镇企业他也认为是农民自发的创造啊!1978年,没有他到处“点火”,就没有工作重点的转移,就没有农村改革的形成。他这个人谦虚,这就是习近平总书记概括的坦荡无私的博大胸怀。

邓小平是很重感情的一个人

读品:除了探讨邓小平的政治信仰、政治品格和工作作风,读者还可以从你的书当中了解很多邓小平的个人情感。

刘金田:我一直想要写一本书讲讲邓小平的情感世界。比如亲情,他是个好儿子,新中国成立后,邓小平担任中共中央西南局第一书记,他的继母夏伯根夹个包裹直接从广安老家跟到了重庆,最困难的时候,他们都一直在一起。他是个好丈夫,他与卓琳结婚58年,相濡以沫,没有红过一次脸、没有吵过一次架,他们夫妻之间的情感很深。他是个好父亲,他有五个孩子,家庭生活很和谐,他们家四代同堂,每天吃饭,一定要等所有人坐齐了。在特殊时期,邓朴方残疾后被接到了江西,邓小平已经60多岁,每天给邓朴方擦身子,帮邓朴方翻身。包括乡情,他没有回过广安,但始终关注着广安,让卓琳带信给广安的县委领导,嘱咐一定要把广安建设好。

读品:《邓小平:照片背后的故事》里还讲了很多他对普通人的感情。他到浙江西湖,别人给他拍照片,他主动提出来与别人合影。

刘金田:他去峨眉山的金顶,嘱咐了不要封山,“大路朝天,各走半边嘛”。到了金顶后,他会关心其他游客有没有住下来、有没有东西吃、会不会冷。1979年7月,他去黄山,三位复旦大学的学生追上邓小平,与他合了影。在山上碰到《白发魔女》剧组拍电影,大家跟小平身边的工作人员说,我们想跟老人家照个相。“哎,好啊,合!”他主动地坐在演员中间,拍了一张照片。邓小平自己说:“我是中国人民的儿子,我深情地爱着我的祖国和人民。”

刘金田 曾任中共中央文献研究室科研管理部主任、研究员,长期从事中共党史、党和国家主要领导人相关文献的编辑和研究工作。著有《邓小平与第二个历史决议》《邓小平在1984》《邓小平的政治信仰》《老一辈革命家的初心》《邓小平在1992》《邓小平视察纪实》等。