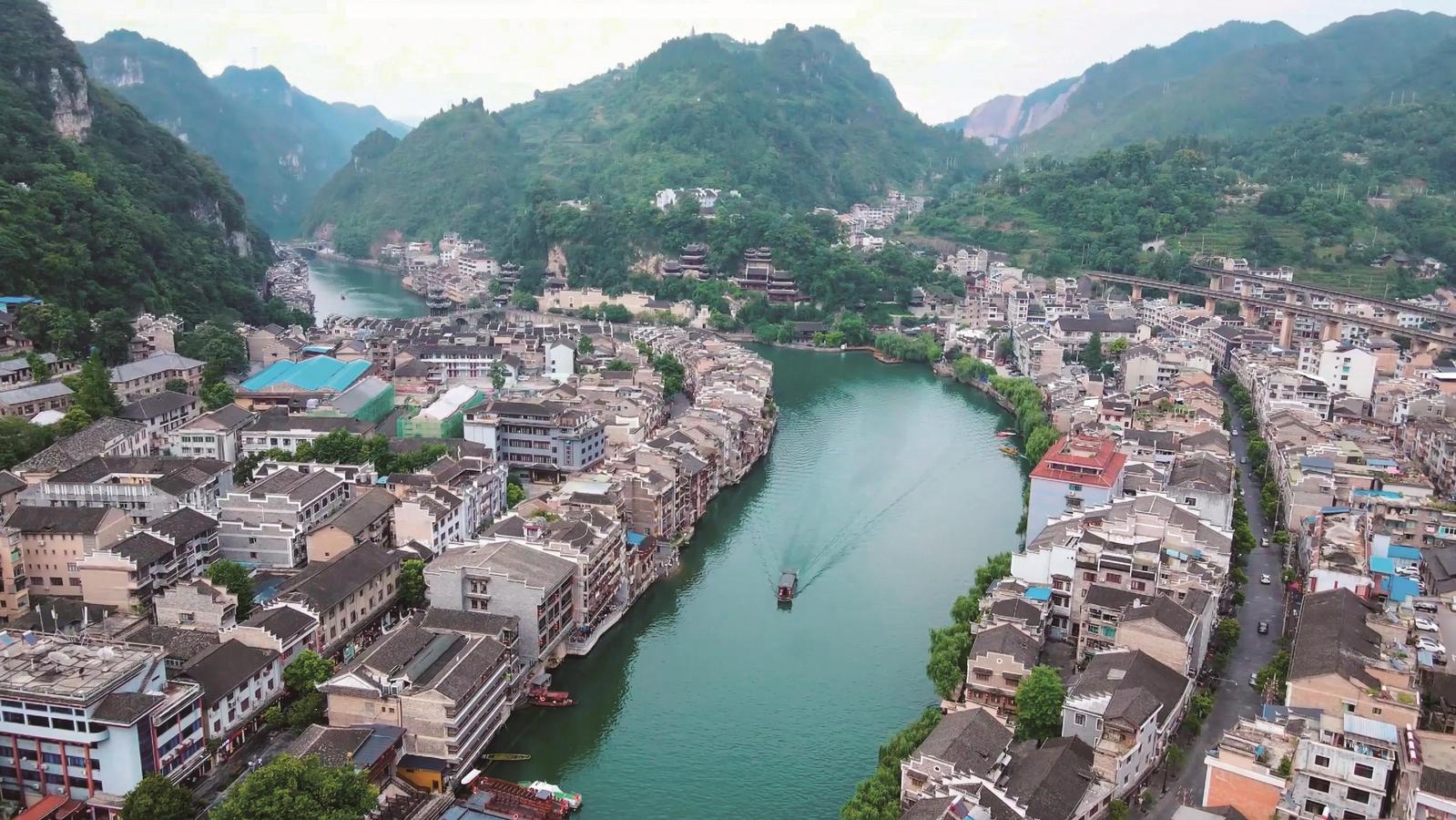

远在千里之外的一处贵州小山村里,藏着六百年前的南京。

这个小山村叫屯堡,屯堡人的祖先是600多年前从南京城迁往贵州的明屯军的后代。如今,屯堡人仍承袭着600年前江南人的生活习俗,被称为“明代历史活化石”。

近日,贵州来到长三角邀客,在南京市举办“家国亲情六百年——2024‘多彩贵州’夏季文旅推广(江苏)暨招商推介会”,并盛情邀请南京人去贵州屯堡寻亲。

这场以家国亲情之名的文旅推介会,也将贵州屯堡与江苏南京割舍不开的血脉亲情展现在人们面前。

现代快报/现代+记者 张然 宋经纬/文 钱念秋/摄

部分图片由贵州省委宣传部提供

三十万大军调北填南

“叮叮当当打开门,你是哪里来的人?本人来自应天府,欲去天宫拜神灵……”在屯堡的节庆仪式中,这首童谣都会被唱起。穿越六百年风雨的曲调,让当地人依然记得自己的来处。

屯堡的起源与朱元璋调北填南有关。明洪武十三年(1380),云南梁王把匝剌瓦尔密反叛。次年,朱元璋派大将傅友德和沐英率30万大军征战,平定了叛乱,这些征南的军人多为今天的江苏南京籍和安徽凤阳籍。

经过这次叛乱,朱元璋意识到,南边没人不行,于是一声令下,让30万大军就地屯军。这一屯,屯出了屯堡悠悠六百年的“明代历史活化石”。

《江苏文库·精华编》之《读史方舆纪要》中就有关于“安顺军民府”的记载:“古荒服地,唐、宋为羁縻蛮地。元置习安州,属云南普定路。明朝洪武十六年改安顺州,属普定府。十八年府废,属普定卫。正统三年改隶贵州布政司,万历三十年升为安顺军民府。”

《安顺府志·风俗》中也写明了屯堡的由来,“屯军堡子,皆奉洪武敕调北征南……散处屯堡各乡,家人随之至黔”“屯堡人即明代屯军之裔嗣也”。

从明洪武十五年(1382)开始,一直到明永乐年间,前后进入贵州的人口约达200万,目前仍有300多个古村落居住着30多万屯堡人。不少屯堡人祖籍地都来自南京都司巷、南京石灰巷和南京乌衣巷。

在漫长的岁月中,留在黔中大地的征南大军倔强坚守着江南文化、故乡风俗,六百年前的江南风物在安顺屯堡被定格,形成了“活化石”般的屯堡文化。

屯堡孃孃穿着汉装翩翩而来

“回老家啦!南京就是我们的老家。”在此次文旅推介活动中,不少屯堡孃(niáng)孃也来到了现场,她们开心地唱和起小调,邀请南京人品尝她们当地的特色美食“松糕粑”。松糕粑由糯米和粳米磨成的米粉制成,吃起来香甜软糯。

更具江南特色的,是她们的服饰。大襟长衫沿右侧开衩,下摆尺寸宽大,长至膝盖以下,腰扎布带,脚穿布鞋,头戴包头帕。用当地人的话来概括,就是“头上有个罩罩,耳边两个吊吊,手上两个道道,袖上两个套套,腰上两个扫扫,脚下两个翘翘”。

屯堡孃孃所穿的服饰被称为“凤阳汉装”。《安顺府志·风俗》记:“屯军堡子,皆奉洪武调北填南。妇人以银索绾发簪,分三绺,长簪大环,皆凤阳汉装也。”

“头上有个罩罩”是未婚女性和已婚女性最大的区别。《安平县志·民风》记载:“妇女青衣红袖,戴假角,以银或铜作细练系簪上,绕簪一周,以簪绾之,名曰假角,一名凤关笄。女子未嫁者,以红带绕头上。已嫁者,改用白带。男善贸易,女不缠脚,一切耕耘,多以妇女为之。”

“腰上两个扫扫”说的是已婚妇女腰间系一条精致的宽腰带,俗称“丝头系腰”。行走时,丝线左右摇摆,有一种动感美。丝头系腰也是屯堡男女的定情物,定亲时男方家必须买上一条丝头系腰和衣物,送到女方家。

安顺地戏藏着江南基因

随着铿锵激越的锣鼓声响起,一群头顶面具、面罩青纱、背插靠旗、腰围战裙、手执仿古兵器的演员踩着鼓点上场了。

当江南的气质深入生活,便在安顺屯堡孕育出了一种独具风情的戏曲:安顺地戏。

地戏又称“跳神”,其由来与屯堡人的生存选择有关。据《续修安顺府志》记载:“当草莱开辟之后,人民习于安逸,积之既久,武事渐废,太平岂能长保?识者忧之,于是乃有跳神戏之举。借以演习武事,不使生疏,含有寓兵于农之深意。”

屯堡人的身份是亦民亦兵,发生战争时拿起武器就是士兵,和平年代忙于耕种就是普通农民。

当年,随着大明江山日益稳固,屯堡人已习惯安逸的生活。为阻止“武事渐废”的趋势,“有识者”想出了跳神戏的办法,在跳神中演习武事,这就是地戏只演武戏、不演文戏的原因。

安顺地戏音乐粗犷,伴奏简单,扎根旷野。但它同时又藏着一颗柔软的“内心”。地戏包括了开箱、扫开场、设朝、出将、表演、扫收场、封箱等一整套仪式,显示出与江南傩(nuó)戏的血缘关系。

“三五步千山万水,七八人万马千军。”舞台上,演员们跨过一条板凳就是一道险关,翻过一张桌子就是一座高山。没有复杂的布景,但舞台上的刀枪剑戟、似斗若舞,却让台下的人对戏本上“金鼓齐鸣”有了更为真切的体会……

朱元璋“调北征南”的场景仿佛就在昨天,传递忠义仁勇的地戏大旗一直在村寨田坝间飘扬。

2024年2月,安顺历史文化街区正式开街,安顺地戏也有了新的展示舞台。安顺龙宫镇下苑村的少儿地戏队、女子地戏队等众多民间戏曲队,也为安顺地戏的传承与发扬作出自己的贡献。

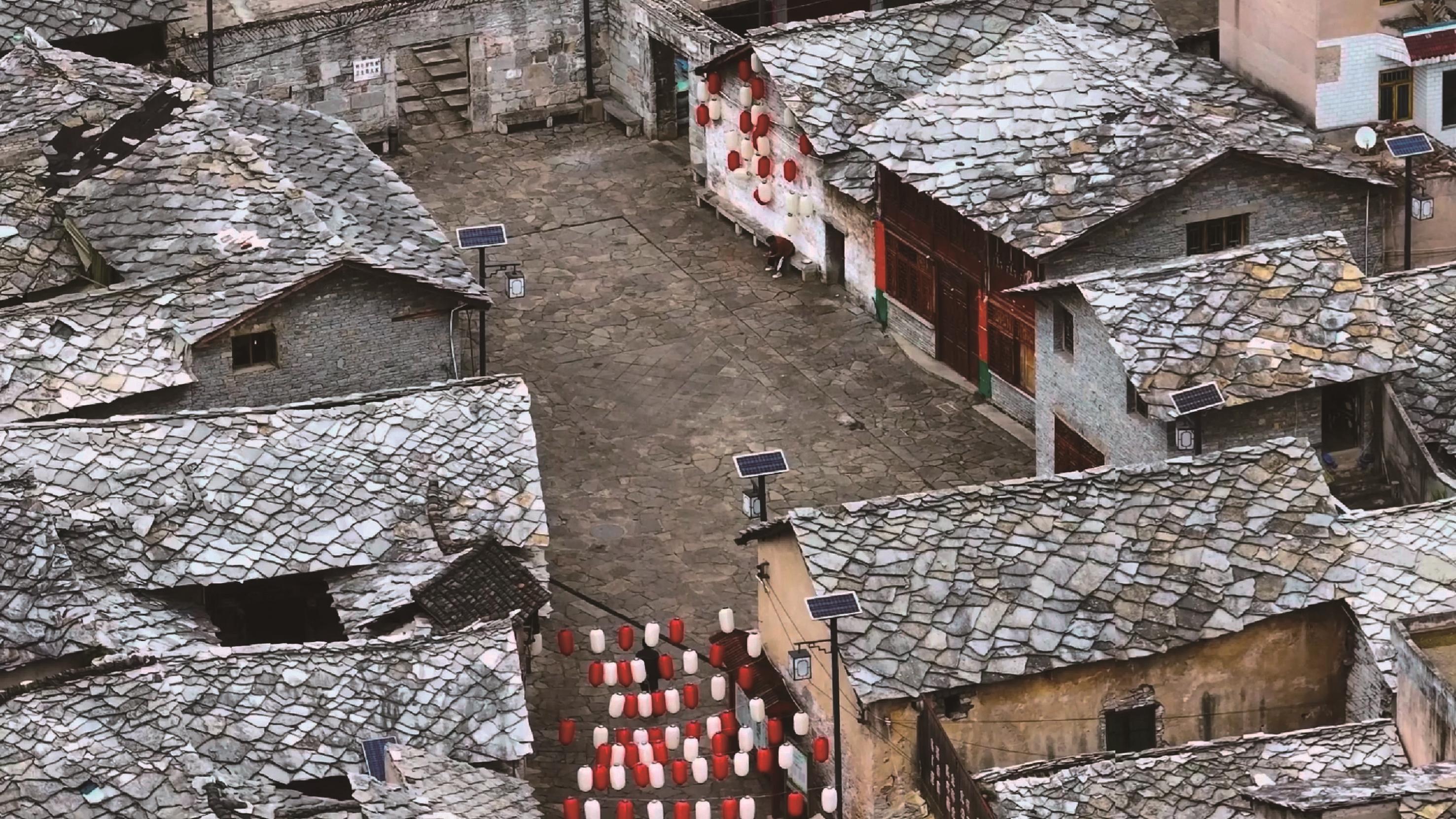

这里的“石头”有乡愁

古南京又叫石头城,而屯堡是石头建的城。

屯堡民居最大的特点是石头的广泛应用。一户民宅就是一座“石头城堡”,一个村庄就是一座“石头城”。屯堡是一个防御敌人的整体,而屯堡民居就是组成这个整体的细胞,既可以各自为政,又可以互相支援友邻,既保证一宅一户私密性和安全感,同时又维系各家之间必要的联系。

走进屯堡村寨,所看到的是石头的瓦盖、石头的房、石头的街道、石头的墙、石头的碾子、石头的磨、石头的碓窝、石头的缸……屯堡民居就是一个石头世界。

而且屯堡的建筑外面没有抹灰,就是原汁原味的石头。再看看南京的传统建筑,青砖小瓦马头墙,同样也不抹灰。

在屯堡的建筑里,你能感受到浓浓的乡愁。合乎规矩的八字四合院,分朝门、正房、厢房。朝门之上,垂花门楼渲染着一份奢华。四面的木房窗棂、隔扇、裙板上雕刻着“花开富贵”“喜上眉梢”等图案,用牡丹、喜鹊、钟、蝙蝠、石榴、铜钱等谐音比拟的方式来表现,与江南的建筑装饰如出一辙。

六百年前的江南风物在贵州屯堡被定格

承载着宏大国家战略的屯堡文化

是可感可知的历史遗存

也见证着中华文明的多元

六百年沧桑巨变

南京与屯堡的缘分仍在续写

割舍不断的亲缘

等你去探寻