有着“中吴要辅、八邑名都”美称的常州,文化底蕴深厚、文脉绵延千年。长江与太湖在这里交汇,使得常州成为古代版“高铁城市”,四通八达、车水马龙、人来人往。

而这得天独厚的地理位置,更孕育出了常州独特的文化气质。

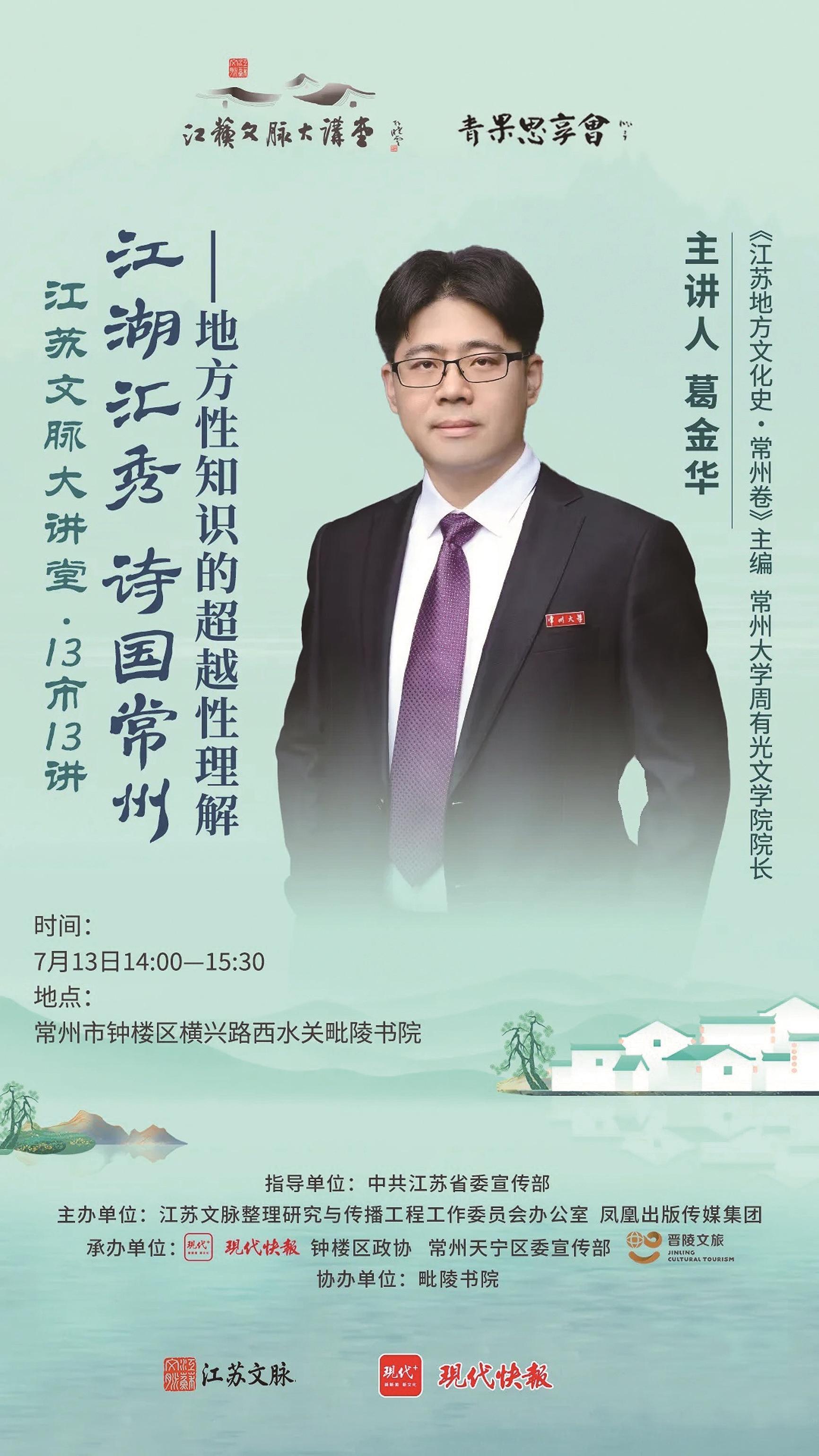

7月13日,“江苏文脉大讲堂·13市13讲”走进常州,《江苏地方文化史·常州卷》主编、常州大学周有光文学院院长葛金华担任主讲嘉宾,从地方性知识的超越性理解视角出发,讲述江湖汇秀里的“诗国常州”。

“江苏文脉大讲堂·13市13讲”由中共江苏省委宣传部指导,江苏文脉整理研究与传播工程工作委员会办公室、凤凰出版传媒集团主办,现代快报社、常州钟楼区政协、常州天宁区委宣传部、晋陵文旅承办,毗陵书院协办。

葛金华,《江苏地方文化史·常州卷》主编、常州大学周有光文学院院长、江南文化研究中心主任。著有《清代常州文化简史》《播种者:近代中国出版业中的常州人》等。

诗国常州是如何形成的?早在齐梁时期,北方士族南渡,不少士族和读书人迁至此地,为常州带来了“文化的种子”。

到了宋代,科举制度日臻完善,儒学南传到常州,王安石也曾在这里当知州,一时间“儒学蔚然成风”。常州学子纷纷投身于科举考试中,考中进士的更是多得不得了。

但对常州文化影响最大的,还得是“国民偶像”苏东坡。苏东坡不仅在常州留下了“多谢残灯不嫌客,孤舟一夜许相依”的千古名句,更在白云溪边上的藤花旧馆终老。他的到来,吸引了无数热爱诗歌和文学的文人来到这里,产生了独特的文化集聚效应。所以人们常说,“整个常州文化都是从苏东坡手植的紫藤树上长出来的”。

清朝时期,常州的文化达到了鼎盛阶段,全国知名诗人中的十分之一都住在常州白云溪。从乡村到市镇再到城市,诗人布满了常州城乡各地,写诗已然成为常州人日常生活的一部分。因此,常州成了人们口中的“诗国”。

如今,常州已从昔日的“诗国”蜕变为现代化的“万亿之城”。通过对常州地理与文脉的深度解读,我们不仅能够感受到这座城市悠久的历史与灿烂的文化,更能从中汲取到超越时代的启示与价值。

现代快报/现代+记者 胡玉梅 任雨风

线下参与方式

想跟着葛金华院长走进“江湖汇秀”的常州,探寻更多对于当代常州发展的启示吗?快来报名。

关注“江苏文脉”微信公众号,后台回复“江苏文脉大讲堂+姓名+联系电话”,即有机会到现场听讲座。报名成功将收到公众号后台回复提示。名额有限,手慢无!

■主题

江湖汇秀 诗国常州——地方性知识的超越性理解

主讲人:葛金华

《江苏地方文化史·常州卷》主编、常州大学周有光文学院院长

时间:7月13日(周六)14:00—15:30

地点:常州市钟楼区横兴路西水关毗陵书院

线上直播入口

为满足广大读者和观众的需求,同步开设网络直播。这是一堂江苏地方文化史的大课堂,亦是一堂中国文化史的大课堂。欢迎您的加入。