7月12日上午,国家文物局在北京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会,通报了4个运河沿线城市考古项目的新进展、新成果。分别是浙江省绍兴市稽中遗址、江苏省盐城市盐业考古、河南省开封市北宋东京城景龙门遗址、江苏省淮安市城市考古。

现代快报/现代+记者 李子璇 姜振军 胡玉梅 裴诗语/文 综合新华社

现代快报/现代+记者 李子璇/摄 部分图片据央视、盐城市文物保护和考古研究所、国家文物局

江苏省盐城市盐业考古

沙井头遗址疑为汉代盐渎县城址

淮盐历来与大运河有着密切关联。大运河是淮盐运销的必经之道,借助于大运河以及众多的运盐河道,两淮盐产地才得以连接淮河、长江及其支流等大型水道,将巨量食盐运输至各处销卖,满足百姓日用与国家财政需索。

盐城地区为历史上两淮盐场主要区域,该地区的一系列盐业考古成果,不仅展示了江苏地区丰富的盐业历史和文化,也为研究中国古代盐业生产、运输和管理提供了重要的考古资料。据史料记载,春秋时期先民已在盐城引海制盐。因盐产丰富且水运便利,西汉置盐渎县,东晋更名为盐城县。南朝时盐城县境内有制盐“亭场”百余座,中晚唐时期盐城监下辖大盐场九座,年产盐量约四十万石,位居当时海盐产区“四场十监”之列。宋元至明清时期,形成了以范公堤、串场河为轴心的盐业经济整体格局。

据江苏盐城盐业考古项目汇报人、江苏省文物考古研究院副院长陈刚介绍:“文献记载,西汉早期在盐城境内置盐渎县。结合沙井头遗址周边出土遗迹遗物种类、数量,遗迹布局规范,以及历年在该遗址周边发现的汉墓群,推测该遗址为汉代盐渎县城址所在,是一处官署性质建筑遗址。”陈刚说,这为理解西汉对江淮区域盐业生产的统一管理提供了考古支撑,也为理解盐业在西汉社会中的重要性提供了实证材料。

中国海盐博物馆陈列展览部主任黄明慧说,历史上江苏沿海制盐长期采用“淋卤煎盐”法,分为备柴、晒灰、淋卤、煎盐四大步骤。位于盐城市东台市的缪杭遗址,考古发现揭露出与盐业生产中引蓄水、淋卤等工艺流程相关的遗迹现象,为江苏首次较为完整揭露的一处唐代盐业生产聚落。“缪杭遗址发掘区内未发现盐灶等煎盐设施,在对遗址系统钻探过程中也未发现盐灶的迹象,或可表明缪杭遗址在唐宋时期只制卤,卤水需转运至别处煎盐。”陈刚说。

位于盐城市大丰区的后北团遗址,是一处自南宋延续至明清的制盐聚落,首次在江苏通过考古发掘完整揭露出一处明代盐灶。

沙井头等不同时期盐业遗址的考古发现,进一步明晰了我国江淮东部盐业生产历史发展脉络,对研究西汉以来中央政府对沿海地区盐业的管理,以及不同时期制盐工艺的技术传承发展具有重要价值。

江苏省淮安城市考古

首次同时发掘大运河沿线古城、古镇、古街

为配合当地城市建设,2021年以来,江苏省淮安市文物保护和考古研究所对庆成门、新路、板闸镇三处遗址进行了发掘。

据江苏淮安城市考古项目汇报人、淮安市文物保护和考古研究所副所长赵李博介绍,庆成门遗址原为淮安旧城西门,发掘基本摸清了遗址的保存状况,廓清了庆成门的布局、结构和排水设施,展现了五代到明清淮安城门演变、城墙营造技术。

新路遗址位于淮安区河下街道新路村,是一处保存完好,规模较大的典型街巷遗址,布局合理,功能完善,商业和生活气息浓郁,推测与河下地区盐业活动背景密切相关。

板闸镇遗址系清代早中期板闸镇东街南侧区域,也是淮安地区继泗州城之后发现的又一处大型灾难性聚落遗址,遗址内遗迹类型多样、功能完备、布局规整、结构分明,其编芦作屋的建筑方式独具地域特色。

淮安庆成门、新路、板闸镇遗址三者由南向北,依次分布在大运河东岸,依托河道设施和公署机构,凭借漕运、盐运、榷关并集一隅的优势,以商业和服务性行业为主要支撑,共同构成了淮安运河沿岸的城镇群,深刻揭示了明清时期的河道变迁与治理、城市发展及人地关系演变。

赵李博表示:“这三处遗址是大运河申遗成功后首次同时发掘的古城、古镇和古街巷,在全国运河城市中也极为少见,彰显了淮安乃至江苏在大运河沿线的重要枢纽和节点地位,为保护好、传承好、利用好大运河这一宝贵遗产提供了考古支撑。”

河南省开封市

北宋东京城景龙门遗址

首次发现北宋内城北墙

与金南京皇城北墙不重叠

汴河作为大运河的重要组成部分,在中国历史上发挥过重要的作用。没有汴河,就没有北宋东京城168年的绝世繁华,也就没有流传千古的《清明上河图》。

北宋东京城究竟有多繁华?本次公布的景龙门遗址为认识北宋东京城结构布局、建筑制度提供了重要实证。

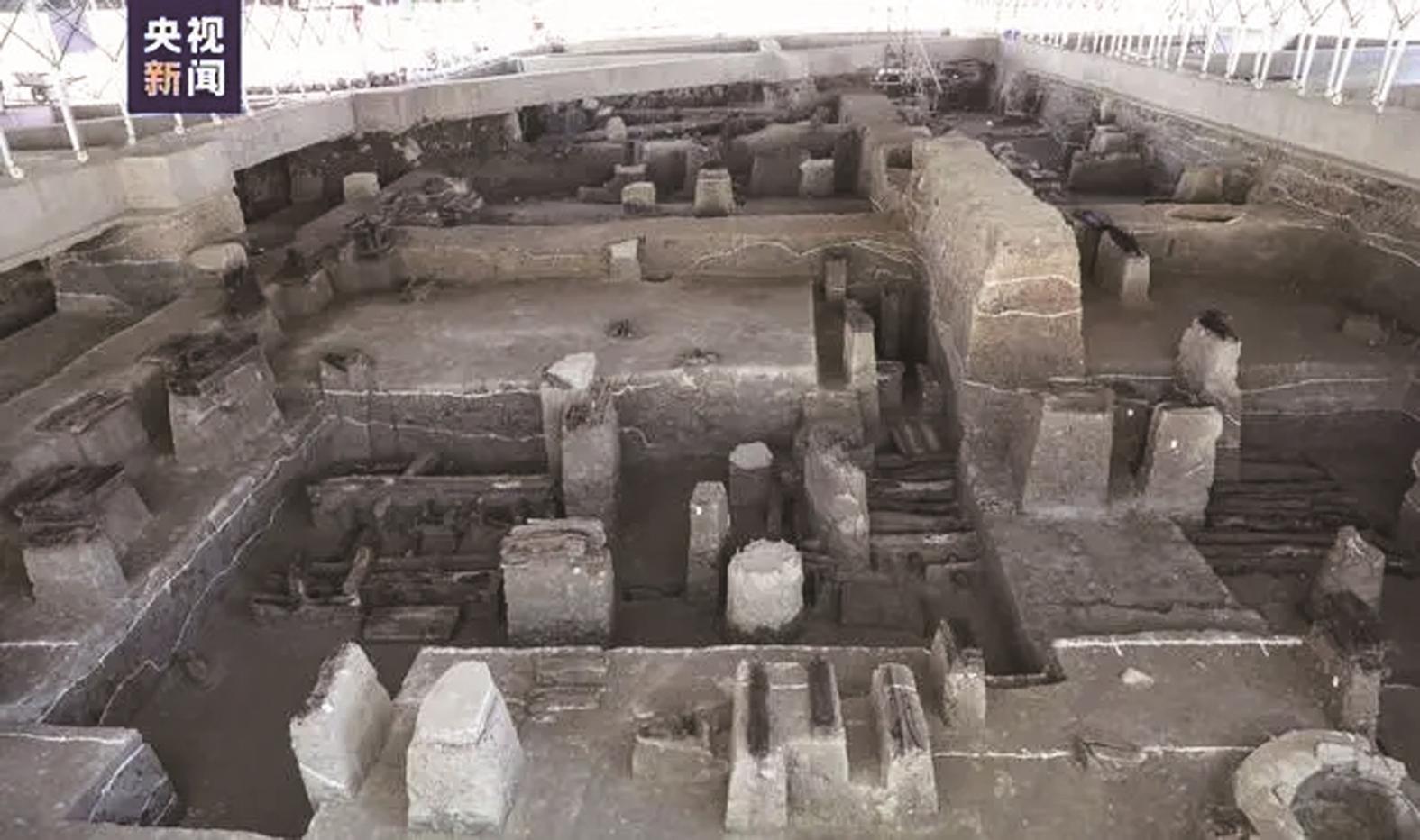

景龙门遗址位于河南省开封市龙亭区,是北宋东京城内城北墙中部城门遗址。相关考古负责人在会上介绍,景龙门遗址是目前考古发现北宋时期规模最大、规格最高的都城城门遗址,是古今城市文脉传承赓续的又一生动案例。

值得一提的是,本次考古挖掘首次发现了宋内城北墙与金南京皇城北墙并不重叠,为研究金代重修南京城提供了新的认识。对该城门遗址进行形制复原,宋徽宗的《瑞鹤图》、张择端的《清明上河图》、萧照的《中兴瑞应图》等都有重要参考价值。

浙江省绍兴市稽中遗址

首次在绍兴古城内

确认越国建筑存在

2500年前,越王勾践修凿“山阴故水道”,形成了最原始的浙东大运河绍兴段,也自此开启了中国的运河文明。

本次公布的稽中遗址位于浙江省绍兴市越城区,是一处战国两汉时期高等级建筑遗址。

稽中遗址首次在绍兴古城内确认越国建筑的存在,为探寻越国都城提供重要线索。

发现战国时期遗存,包括一组大型建筑基址和一眼水井;发现汉代遗存主要为建筑基址、水井、马坑,尤其首次发现包含墨书“会稽”“山阴”地名的汉代木刺实物,以及汉代墨书“如律令礼”文字陶片,成为两汉郡县考古的重要发现。