我的家人喜欢讲一个故事:一个我已经不记得的时刻。

那时我还是个蹒跚学步的孩子,脸颊胖胖的,齐刘海,金色波波头。我站在儿时的院子里,父亲在我面前开始屠宰家里的猪。这是他的工作,他的职业。他是一名屠夫。这是他谋生的方式,也是他养活我们的方式。他从12岁起就做这门营生了。

我父亲把宰杀好的猪肚皮朝上放在砖砌的平台上,这样可以防止它沾上泥土。他手持一个类似于喷灯的木制火把烧掉猪毛。他切开这头动物的长长的腹部,把手探进去,小心翼翼地取出内脏,以免弄破。一坨肠子闪着油光。然后他举起斧头,沿着脊椎将这头动物劈开,平分为两半。这时我面前的东西已经不再像动物或者活物,更像是一种产品。最后,他着手把它切成一块块鲜红色的猪肉。

对于比我大三岁的姐姐苏珊(Zsuzsanna)来说,这幕场景太难以承受了。我叫她佐卡(Zsóka),她并不娇气。毕竟,这是战后的匈牙利,娇气是无人能承受的奢侈品,更不用说像我们这样勉强糊口的劳动家庭了。但此时此刻让我着迷的东西似乎没有对我姐姐产生同样的影响。

尽管如此,我还是被迷住了。

想起我当时的样子,我父母常常会笑出声来:我的眼睛睁得大大的,看着面前的一切——动物内部的整个复杂结构。所有这些不同的部分,它们曾长期协同工作,使这个生物得以生存。似乎它们蕴藏着的所有神秘和奇迹,我终于都看见了。

对我来说,一切就是由此开始的。

虽然我已经不记得小时候看着父亲工作的那些时刻,但我清楚地记得那时周遭的世界,记得我儿时的情形。

小新萨拉什(Kisújszállás)位于匈牙利中部,大平原的北部,这里是黏土地带,草原广袤。这是一个中型农业城镇,人口约为一万。这里并不像某些城镇那样与世隔绝,至少我们镇还是铁路沿线上的一站,什么地方都能到。此外,通往布达佩斯的主干线 4 号公路也穿过我们镇。镇上有几条铺过的路,但我家门前的路是土路。

我们家很简朴也很小。这栋房子实际上就是用周围的泥土建造的:黏土和稻草,压成土坯墙,粉刷成白色,然后盖上厚厚的芦苇屋顶。我记得,芦苇已经晒得褪色了,看起来就像一顶蓬乱的灰色假发套。

我们住在一个房间里。这栋房子当然不止这一个房间,但在一年中的大部分时间里,其他房间都太冷,只能做储藏室。我们都住在有暖气的房间里。

暖气来源于房间一角的锯末炉,这是最便宜的取暖方式。

炉子由铁皮制成,直径约半米,就像普通的铁桶,中间是圆柱形的炉膛,填满了锯末。我们从附近的一家木制玩具工厂收集锯末,用马驮回家。到家后,我们把锯末堆放在仓房里,堆得比我父亲还高。夏天,我们必须定期检查,以防这堆东西开始自行产生热量;众所周知,锯末是会自燃的。

锯末炉越烧越热,有时我母亲也用它来煮饭。炉火旺时,外面那层铁皮会被烧红。佐卡和我很早就明白要跟它保持距离,以免烫伤皮肤。不过,我们俩每天早上的任务就是把炉膛用锯末填满。这活儿很难,必须小心行事。就像我们做的许多事情一样,这并不是一件家务事——至少不是今天的人们所说的那种家务事。这不是父母要求我们做的事情,也不是我们给家里搭把手而已。这是一件必须做的事,如果我们不做,全家人就会受冻。

房间的中央放着一张大桌子。我们在这里做饭和吃饭,有时会召集大家庭聚会,举行热闹的庆祝活动。在这里,姐姐和我一起做作业和读书,一起帮母亲用鸡蛋和面,擀出新鲜的意大利面。

每天晚上,父亲都会站在桌首,给我们每个人分发晚餐。

二战期间,他在军队服役,为前线数以百计的士兵做饭,精准地分配食物。直到今天,我仍记得他把意大利面舀进自己的汤碗里的样子。他喊道:“战时前线的战士们!”然后,他伸手去拿我母亲的碗:“战时后方的战士们!”然后,他拿起我的碗,接着是我姐姐的碗,给我们两个孩子舀了最少的分量。“和平时期的战士们。”他平静地说。

最后,他大笑着给大家都加了点面。当下的日子可能很艰难,但他经历过更糟糕的时候。每个成年人都经历过。

旁边是我们睡觉的床:我的和佐卡的,我们的父母的。几张床挨得很近,夜里,我们伸出手就可以碰到彼此。

外面不仅是我父亲的熏烤房(那里挂着香肠,黏稠的油脂被辣椒粉染成橙色,滴到地板上),也是仓房,那里又养了一头猪,那将是明年的肉。院子里,鸡在啄食,还有几个菜园。大的菜园里种着我们要吃的东西:胡萝卜、大豆、土豆和豌豆。菜园里,什么成熟了,我们就用什么做饭。(用辣椒粉调味,就像做那些香肠一样——总是用很多辣椒粉。)佐卡和我还有一个属于我们自己的菜园。每年春天,我们把种子播撒在地里。我们还很笨手笨脚,但我们干活时很轻柔,轻轻地用土埋住这些种子,然后—几周后—我们看着嫩芽破土而出,向着阳光伸展。我们还种了果树,有苹果树、榅桲树和樱桃树,搭了葡萄架和凉棚。

院子里还有花:蓝色的风信子、白色的水仙花和紫罗兰,连同盛开的玫瑰,让这个简陋的家看上去有点像伊甸园。

几十年后的某一天,遥远的大洋彼岸,在一个我年幼时未曾听过的、名为费城的地方,我会在一条宽阔的郊区街道上安家。在那里,我会找花来种。我努力寻找白色的水仙花,只有到了那时,我才明白:我找的不是某一种花,而是这些我还是小女孩时就熟悉的花,这些记忆中我母亲栽培、打理的花。

在镇子外面,有一片我们自己种的玉米,我们用锄头松土,锄掉杂草。我们间苗,把野草拔出来,用牛粪给土地施肥,然后收割庄稼。我们用玉米粒喂养动物,用秸秆在厨房生火。

一切就是这样:什么都不会浪费。我们从树上摇下核桃,吃掉果仁,用剩下的果壳生火。

多年后,塑料才成为我生活的一部分;多年后,我才有了“垃圾”的概念,才明白有的东西毫无用处,可以直接扔掉。

我们没有牛,但邻居有。每天早上,姐姐和我都会提着一个空罐子跑到邻居家,装满刚挤出的仍温热的牛奶,早餐时喝一部分,剩下的做成酸奶。冲洗盛过牛奶的玻璃杯时,我们会把冲洗的浑水倒进猪的食槽,它贪婪地舔得一干二净。

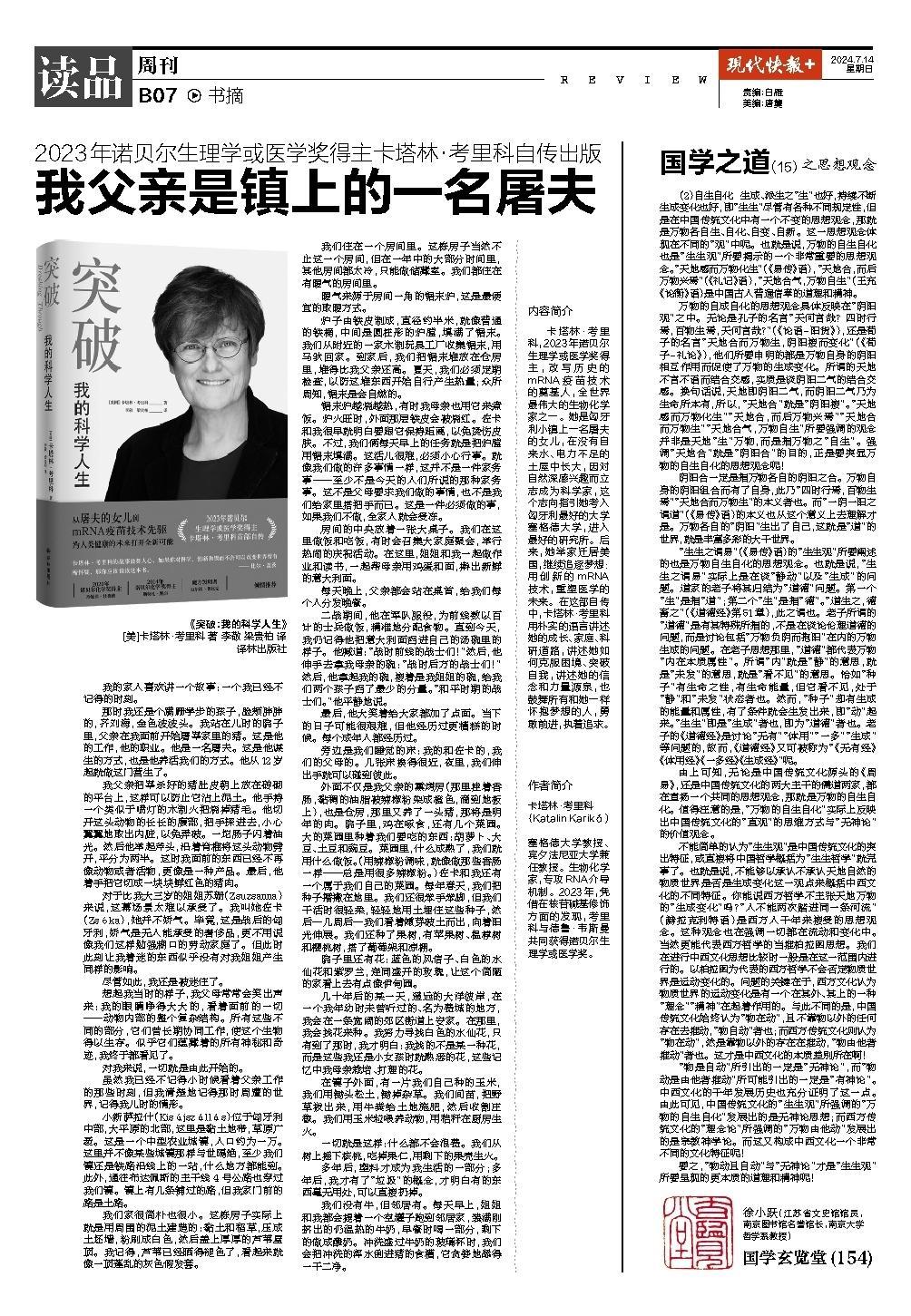

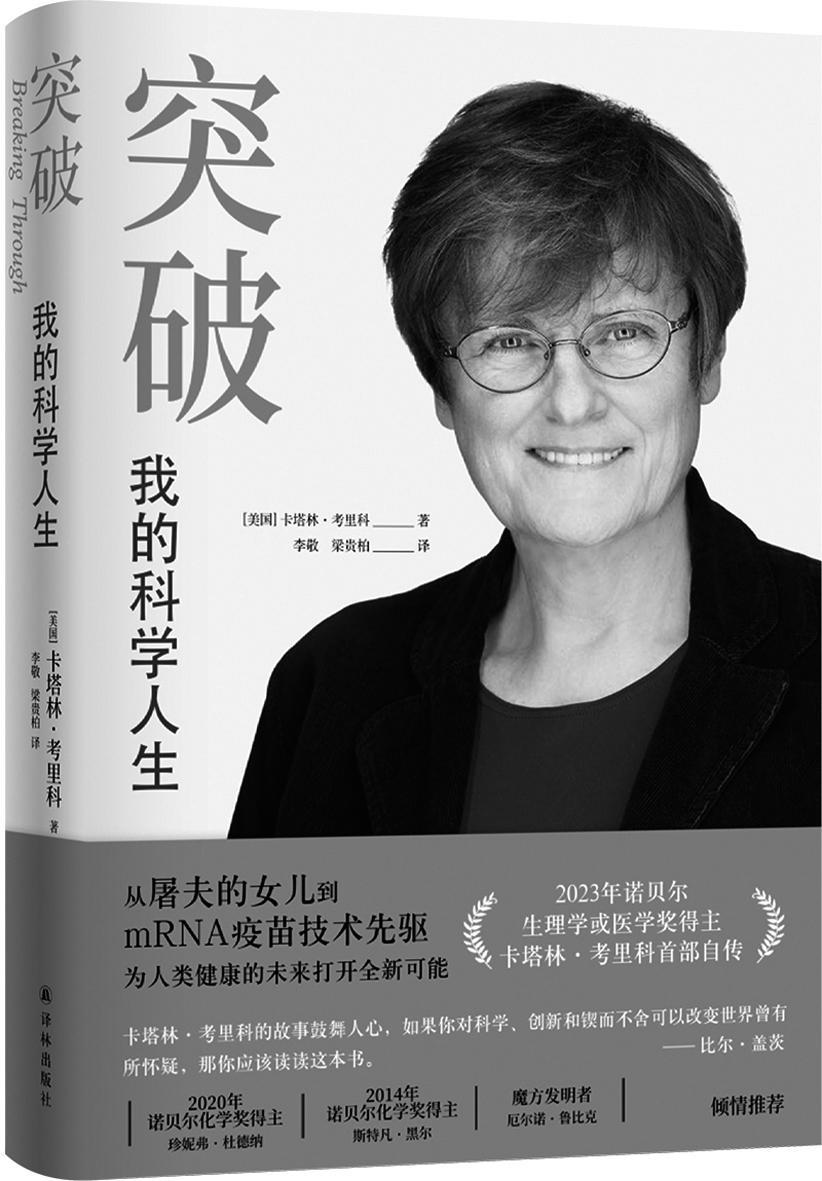

内容简介

卡塔林·考里科,2023年诺贝尔生理学或医学奖得主,改写历史的mRNA疫苗技术的奠基人,全世界最伟大的生物化学家之一。她是匈牙利小镇上一名屠夫的女儿,在没有自来水、电力不足的土屋中长大,因对自然深感兴趣而立志成为科学家,这个志向指引她考入匈牙利最好的大学塞格德大学,进入最好的研究所。后来,她举家迁居美国,继续追逐梦想:用创新的mRNA技术,重塑医学的未来。在这部自传中,卡塔林·考里科用朴实的语言讲述她的成长、家庭、科研道路,讲述她如何克服困境、突破自我,讲述她的信念和力量源泉,也鼓舞所有和她一样怀抱梦想的人,勇敢前进,执着追求。

作者简介

卡塔林·考里科

(Katalin Karikó)

塞格德大学教授、宾夕法尼亚大学兼任教授。生物化学家,专攻RNA介导机制。2023年,凭借在核苷碱基修饰方面的发现,考里科与德鲁·韦斯曼共同获得诺贝尔生理学或医学奖。