City不City?好City啊!

最近,这个被外国博主带火的热梗席卷网络。而“China Travel”(中国游)更是火爆全球社交媒体。

从古至今,无数外国人“打卡”中国,来到南京,对自然风光和人文景观赞不绝口。

现代快报/现代+记者 宋经纬 张然/文 钱念秋/摄(除标注外)

“繁华得像金首饰上装嵌的珍珠”

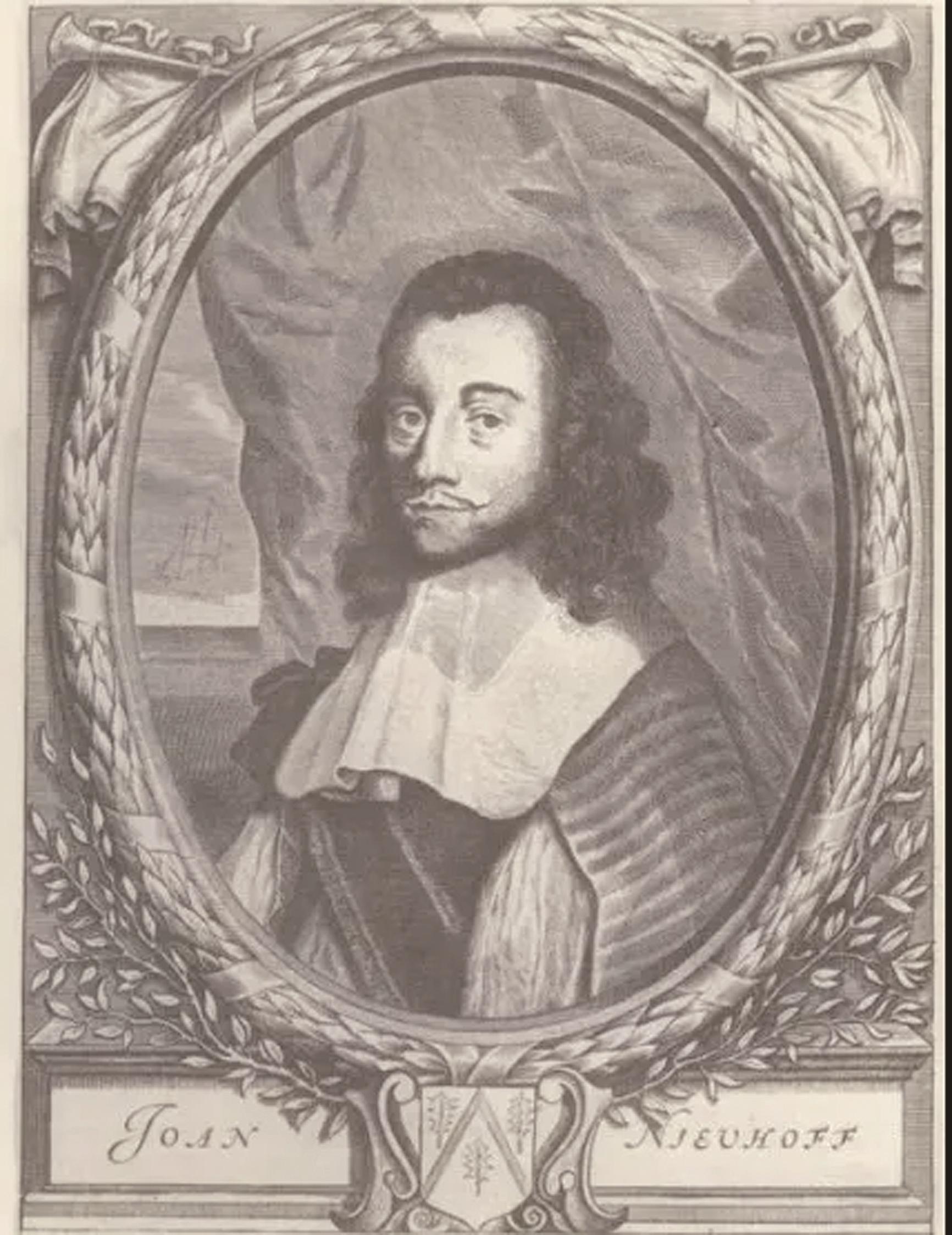

荷兰使者约翰·尼霍夫赞美起南京来,用词可比“好City啊”丰富得多。

清顺治年间,荷兰使团远道而来,自广州北上赴京觐见顺治皇帝。使团随员约翰·尼霍夫详细记录了此行的所见所闻,并绘制了大量画稿。后来,约翰·尼霍夫出版了一本《荷使初访中国记》,成为欧洲人了解中国的来源。

《荷使初访中国记》记录了当时的南京。

使团从广州北上,水陆兼行,穿越江西,于1656年5月9日抵达南京。他们的船在水西门前停泊,水西门的热闹也给约翰·尼霍夫留下了深刻的印象,“从这个门经过的人很多,互相拥挤进出”。

初到南京,他们便被眼前的繁华惊呆了。“主要街道大都笔直”,有多宽呢?严谨的约翰·尼霍夫还用脚步丈量了一下,“有三十八步宽”。

约翰·尼霍夫感叹于南京城内各种商品的丰富,而且价格还比其他地方便宜,他形容南京“繁华得像金首饰上装嵌的珍珠”。

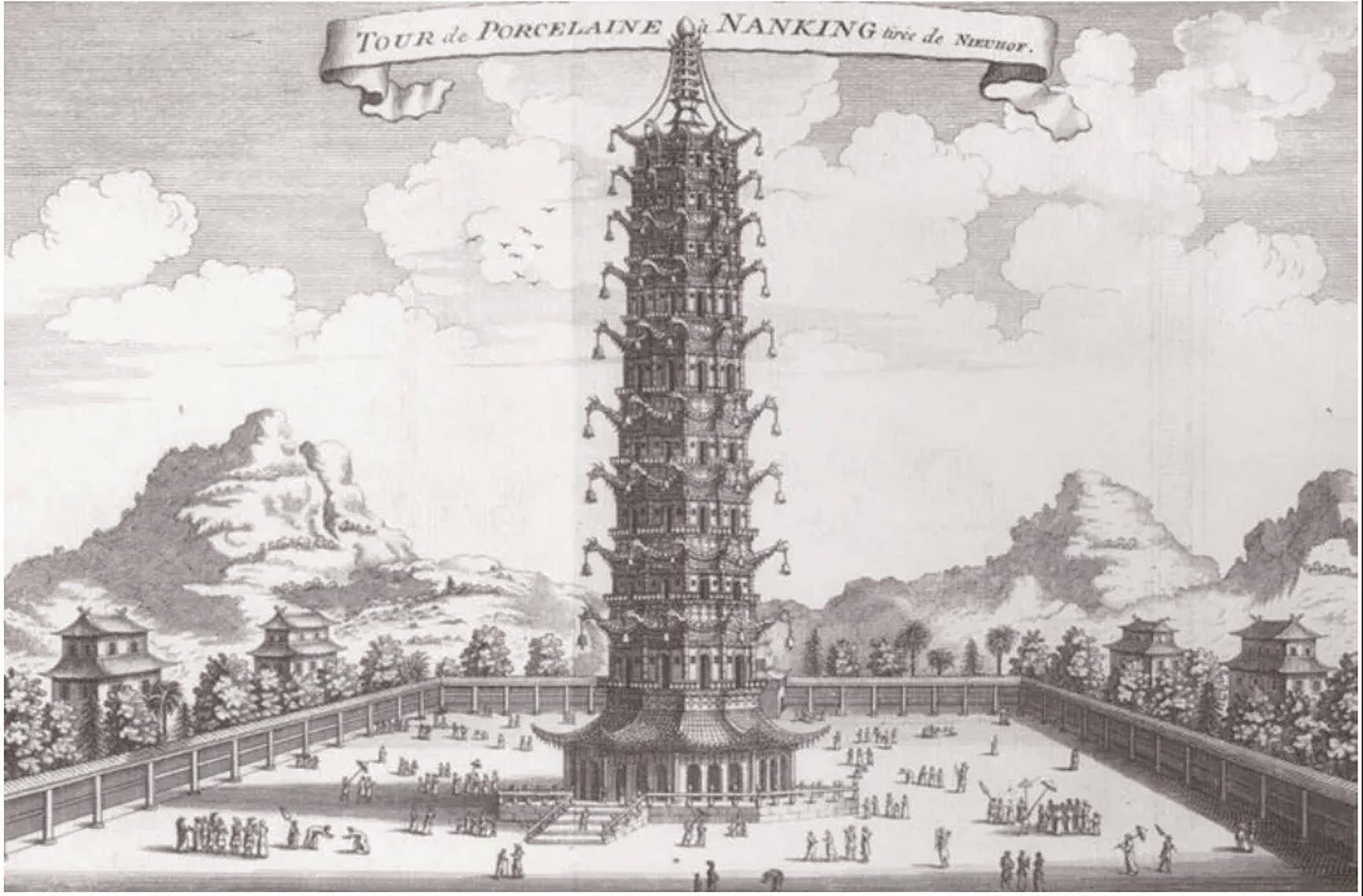

要说让约翰·尼霍夫印象最为深刻的,那当属报恩寺了。毕竟,大报恩寺琉璃宝塔曾经被安徒生写进童话,还被誉为“中世纪世界七大奇迹之一”,这在外国人眼中,属于当时到南京必“打卡”之处。

约翰·尼霍夫当然不会错过,他看到,“有九层共一百八十四个阶梯,里外都有漂亮的塔廊,所上的釉在黄色和红色中透着绿色。在楼台上有通气孔和铁栅窗,各个塔檐的檐角都挂着铜铃,随风飘动,铃声不断。塔尖顶着一个沉重的松果,据说是用纯金造成。”

约翰·尼霍夫登上了塔的最高层,俯瞰城区和市郊,一直看到长江对岸,他赞叹道:“如此稀世奇观真叫人赏心悦目!”

一个不爱历史的旅游达人不是好摄影师

游览南京,当然要拍照记录啦!1872年,英国摄影师约翰·汤姆森来到南京,为这个城市留下迄今所见最早的一批经典影像。

《金陵机器制造局》《南门》《明孝陵神道》《琉璃塔覆莲盆》……这其中,不得不提的一件趣事,发生在他“打卡”明孝陵时。

“南京的明孝陵是明朝第一任皇帝朱元璋的陵墓……朱元璋在位31年,死于1398年,死后被葬在距离南京东侧城墙很近的群山的西麓。”约翰在文章中写道。

从他拍的照片可以看到,明孝陵庄严巍峨,神道两旁是身披铠甲、全副武装的石头武士和巨大的动物石像。它们穿越时光,伫立在此,默默守护着这座皇家陵墓。

这样的历史遗迹,震撼着约翰的心灵,他在文中记录:“战士们镇静、威严而又祥和的面容”,或许这些雕塑如实还原了那个时候皇帝身边侍卫的样子。

自己游览略嫌无趣,于是约翰也想找人打听打听关于这座陵墓的“秘辛”,结果让他哭笑不得:一个当地人非常确信地告诉他,在那个时候,那些战士真的同这些雕塑一样高大。

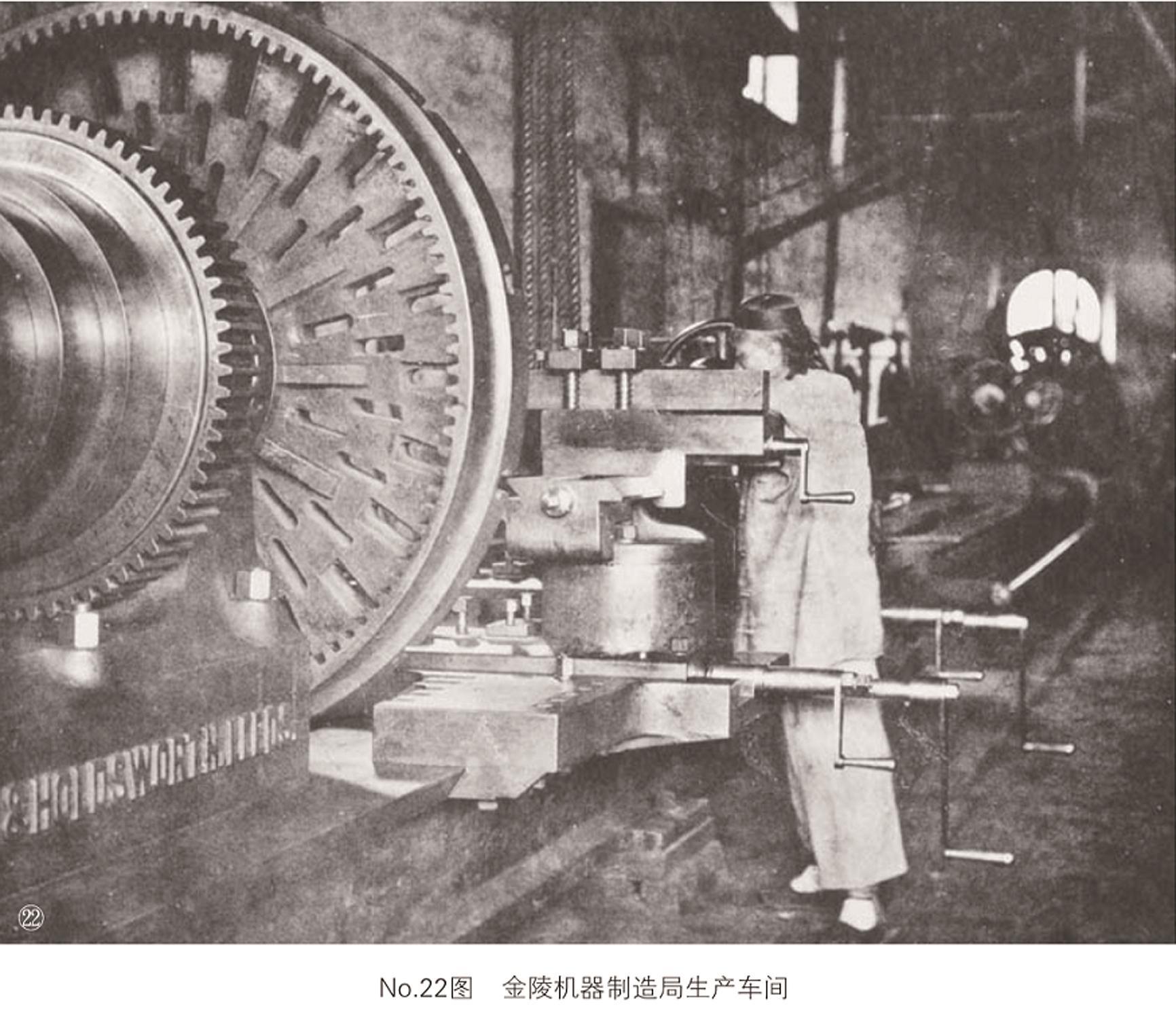

但是不管怎么说,约翰十分确定,长眠于此的中国皇帝肯定拥有一支英勇顽强、纪律严明的军队来协助他赢得了天下。而在不远处的南京兵工厂(金陵机器制造局),也让约翰看见了彼时中国军事的力量。

他夸南京百姓

“彬彬有礼,谈吐文雅”

说到老外游中国,不得不提长期居住在南京的意大利传教士利玛窦。

1598年,利玛窦来到南京,他既兴奋又紧张。南京城有着漫长、宽广的林荫大道,众多宏伟的石桥、琉璃塔和宫殿。

利玛窦这样描绘当时的南京:“这里气候温和,土地肥沃。百姓精神愉快,他们彬彬有礼,谈吐文雅。”

当时来南京的西方人主要是传教士,他们毫不吝啬辞藻盛赞南京。“南京的宏伟壮丽超越了世界上任何一座城市,给人带来甜美的空气、温和的温度。”传教士马丁尼的这段文字在当时的西方广为流传。

让利玛窦惊奇的第一点是城市规模很大。“当地人讲了一个故事:两个人从城的相反两方骑马相对而行,花了一整天时间才遇到一起。”

但初来乍到,难免会遇到点麻烦。当时因为战事,朝廷要求逮捕一切可疑的外国人,导致没人敢邀请利玛窦到家里做客。

好在后来在一些友善人士的帮助下,利玛窦租住在一个刚皈依天主教的商人家里,后来他租住了一栋挺气派的房子,再后来他花400达克特(欧洲古代贸易专用货币)买下了这栋房子。

在南京,他“极为舒适地”坐着船在河里消磨漫漫长夏;在南京,他品尝扬子江出产的鱼,味道鲜美;在南京,他感受烟火人间,街边买一块麦子大饼,便宜又好吃。

利玛窦还结识了不少学者和社会人士,其中著名学者焦竑就是他所认识的雅士之一。他还在自己的书《利玛窦中国札记》中提到焦竑。《江苏文库·精华编》《焦氏笔乘》中也记载了这段故事。

在南京度过的时光,让利玛窦终生难忘这座充满温度的城市。

参考书目:

南京出版社《金陵物语》卢海鸣 邓攀 编