“在推进农业现代化上走在前”是习近平总书记赋予江苏“四个走在前”重大任务之一。去年3月,习近平总书记参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调,“要强化科技和改革双轮驱动,深化农村土地制度改革,巩固和完善农村基本经营制度,发展新型农村集体经济,发展新型农业经营主体和社会化服务,发展农村适度规模经营,为农业农村发展增动力、添活力。”

作为农村改革的“先锋队”“试验田”,从长江之畔到太湖之滨,从河流阡陌到乡村人家,土地制度、集体产权、城乡一体、乡村治理……江苏城乡之间、地域之间的差距持续缩小,一幅“新时代鱼米之乡”的画卷铺展开来。

现代快报/现代+记者 卢河燕

串珠成链,让城乡“双向奔赴”

“以前,姜下村就是个普通的农业村,当‘溧阳1号公路’穿境而过,村里抓住乡村旅游的机会,打造‘鹅生活’特色田园综合体项目,吸引大家来打卡。”竹箦镇姜下村党委副书记管梦倩说。

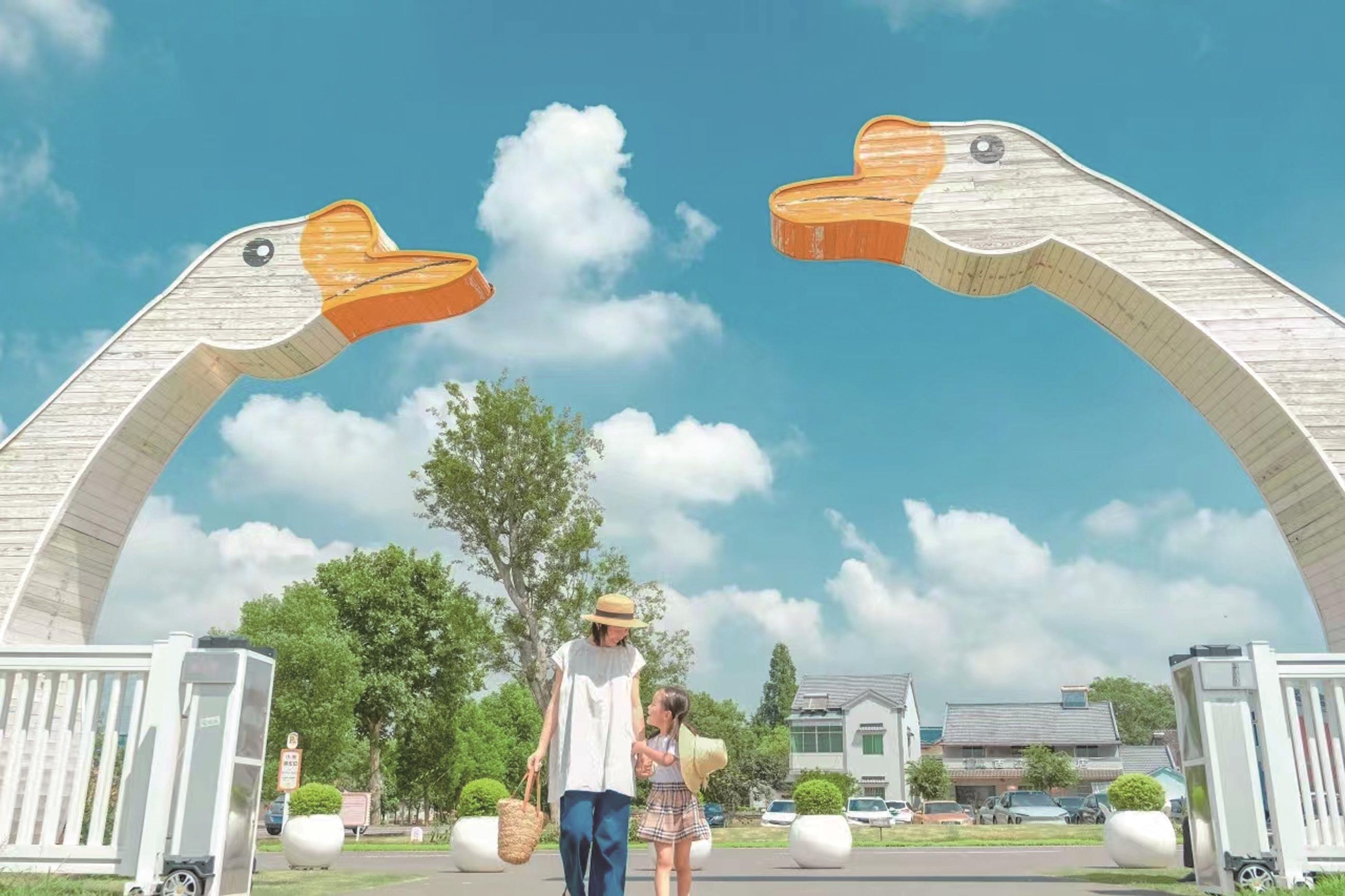

常州溧阳市竹箦镇姜下村最显著的标志就是村口两只“曲项向天歌”的大白鹅,村里随处可见白鹅图标。村子还开发了风鹅及系列农产品深加工,打造了“鹅餐厅”“鹅主题亲子乐园”“鹅湖读书台”等亮点项目,成为闻名一方的“鹅村”。

“溧阳1号公路”全长365公里,这条7米宽的网红“彩虹路”贯穿31个行政村、133个自然村和220多个乡村旅游景点,把溧阳美丽乡村和特色田园乡村试点村串联成线。

这里是国家城乡融合发展试验区的一个缩影。2019年底,宁锡常接合片区获批成为11个国家城乡融合发展试验区之一,试验区范围包括南京溧水区、高淳区,无锡宜兴市,常州金坛区、溧阳市5个市(区),经济发展和城镇化水平位于全国前列,具备城乡融合发展的良好基础。

数字赋能,沉睡的土地“活”起来

党的十八大以来,江苏农业科技创新步伐明显加快,成果转化和推广不断加强。

南京高淳区东坝街道以改革试点试验为契机,推动数字化技术有机融入农业生产。农田水质怎么样,有没有虫,农作物冷不冷?在东坝街道和睦涧村的“数字农业”平台上,这些都能看得一清二楚。高淳区东坝街道和睦涧村党总支书记、村委会主任魏统田说,为促进增收,高淳区把农综改作为破解节约集约用地难题的“金钥匙”,盘活农村闲置土地资源“存量”。“东坝街道是高淳区重要的粮食产区,每年粮食产量约3.3万吨。以前,每吨粮食单趟的运输成本在30元左右。为了把这钱省下来,街道将一个废弃的秸秆加工厂打造成农产品仓储物流中心。”

农村土地制度改革,向来是常州武进区的一张“金名片”。作为全国首批开展农村土地制度改革的试点地区之一,武进区统筹推进“三块地”改革,先后开创了空间全覆盖规划体系、城乡全覆盖基准地价体系、实践所有类型入市试点等12项“全国率先”,这为国家修订《土地管理法》提供了“武进经验”。

走进位于南京建邺区的南京农村产权交易中心,“数字大屏”上,全市当日成交项目、供应项目数、累计成交宗数、成交金额、交易品种等一目了然。早在2014年,江苏就逐步建成统一联网、信息互联、资源共享、省市县镇村五级联动的农村产权交易市场体系,把全省所有交易服务聚合到一个平台“一网通管”。在多年的实践探索中,江苏创造了诸多标志性成果,如第一个创新性发布土地经营权综合价格指数,第一个利用区块链技术实现农村产权交易网签,第一个启动价格熔断限价机制……近年来,江苏农村产权流转交易市场累计交易额近2300亿元,增值溢价超71亿元。

小田变大田,稳产增收有奔头

2019年,盐城亭湖区以入选江苏第三轮省农村改革试验区为契机,探索将“一户多块田”变为“靠家、靠路、靠河”的整块田,在全国率先启动“小田变大田”改革试点。

“过去,家里只有5亩地,被分散在三处,每块都只有一亩多一点,其中一块紧挨着居民家的宅基地,机器下不了田,亩均效益非常低。”亭湖区黄尖镇黄尖居委会村民黄海涛说,2020年他承包了320亩土地,种植水稻、玉米、大豆等农作物,每年仅农作物就收入20多万元,同时还开展农机作业,成了村里的农业大户。

2022年,亭湖区改革基本完成,全区36.22万亩承包地,由19.75万块合并成4.08万块,新增高产田4.2万亩以上,新增家庭农场等新型农业经营主体121家,土地流转率由60%提升到78.6%,土地利用效率进一步提升,农业适度规模经营加快发展。该区改革试验做法被2023年中央一号文件吸收,其中“承包权不动、经营权连片”等系列改革措施被农业农村部在全国推广。

一头是粮食安全,一头是农民增收,江苏正勇闯改革“深水区”。在一系列改革举措的推动下,江苏粮食总产连续10年稳定在700亿斤以上;农民人均可支配收入稳步突破3万元大关,城乡居民收入比缩小至2.07:1,是全国最小的省份之一。