“裹盐迎得小狸奴,尽护山房万卷书。”“溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门。”

在中国古代诗人的笔下,小小的狸奴,不仅是守护藏书的卫士,也是温暖的精神陪伴。猫,是如何进入人类社会,成为受人喜爱的宠物的?中国古代传说中的猫,为何总是沾染着精怪色彩?

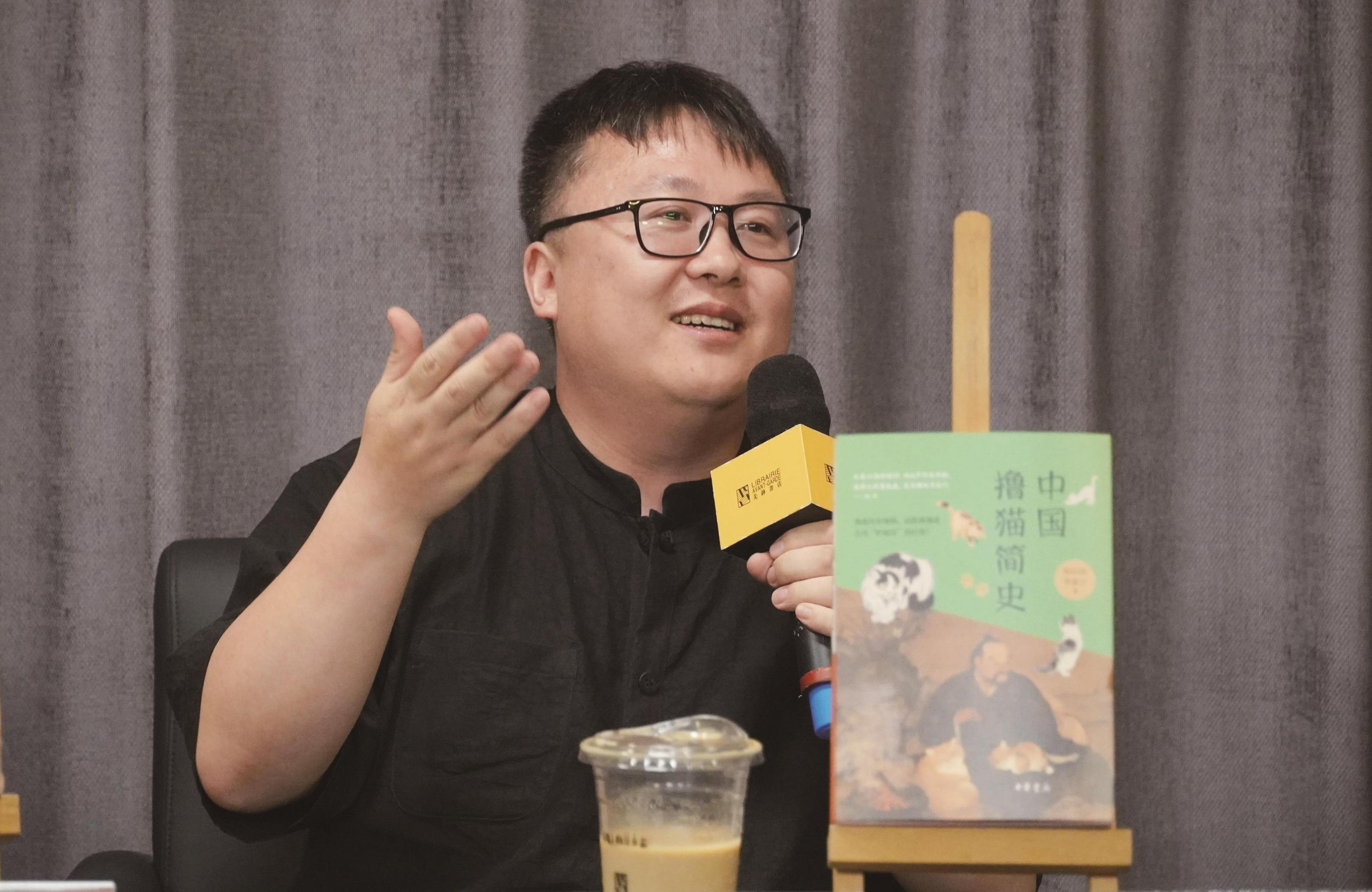

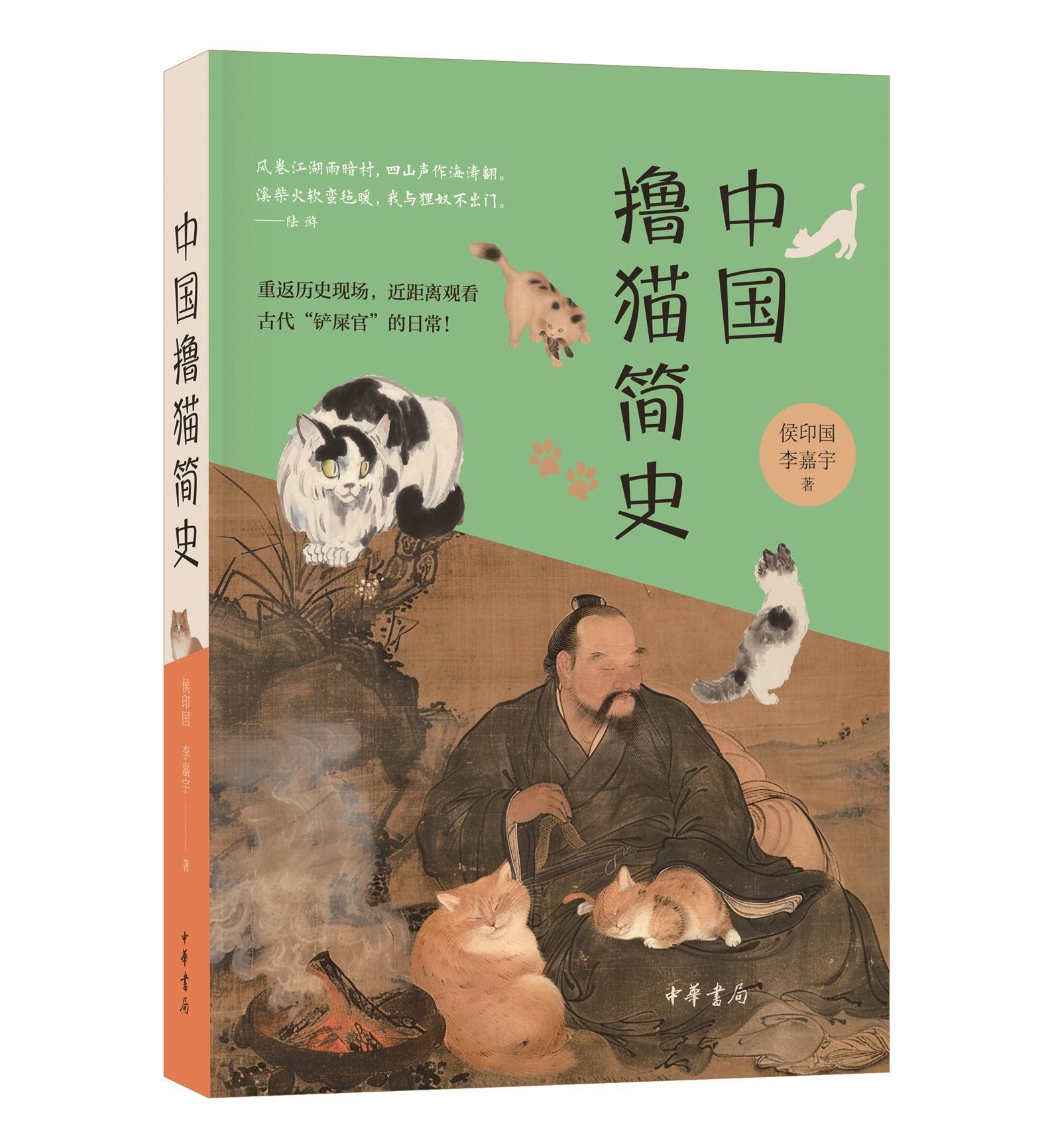

这些疑问,你都可以在《中国撸猫简史》中找到答案。近日,由南京文史作家侯印国和李嘉宇合作撰写的《中国撸猫简史》由中华书局出版。全书共分为八章,分别介绍了秦汉、南北朝、隋朝、唐朝、宋朝、元朝、明朝和清朝时期猫与中国人的互动,从生活史和动物史的学术视角,以通俗可读的文风,详细讲述了数千年来猫如何走进中国的日常生活,并深刻地影响了中国文化。

书中还分享了许多有趣的故事和“冷知识”,比如关于猫神、猫妖、猫精怪那些扑朔迷离的传说;还有现在习以为常的宠物美容和宠物玩具,唐宋时期便已经出现;古人养猫往往很有仪式感,宋人买猫称“聘猫”或者“纳猫”,他们还有一套完备的聘猫流程……

近年来,本书的作者之一侯印国一直致力于用现代视角趣味解读古代历史,尤其着眼于古人的日常生活,从文化变迁的细节来观照历史,他出版的《风月同天:古代文化变迁中的细节》《过日子》《好手艺》《宋朝人的日常生活》等,都是以古代普通人的日常生活为研究和写作对象。侯印国告诉记者,他始终认为普通人的日常生活中,也隐藏着追寻文化价值的路径,“文化符号具象在日常生活的每一处细节,如明月现于一切水,而日常生活中的一举一动,又自受到文化场域潜移默化的影响,正如一切水中之月,摄于空中一月。”而这部《中国撸猫简史》,也是从生活史角度,以猫为视角,走进古人的日常生活。

现代快报/现代+记者 张垚仟

“登堂入室”,唐宋时期猫成了中国人的“家庭成员”

读品:《中国撸猫简史》读起来很轻松,但里面很多内容都有出处、有文献支撑。当初在资料选择和体例上有怎样的考虑?

侯印国:古代已经有一些关于猫的专著,最早的是署名俞宗本的《纳猫经》。真正成熟的“猫学专著”有三部。嘉庆三年(1798)王初桐的《猫乘》,是我国第一本关于猫的谱牒类著作,摘抄辑录了自先秦以来和猫有关的各种文字叙述。嘉庆四年(1799),杭州一位时年十七岁的少女诗人孙荪意完成了《衔蝉小录》,这本书体例精当,搜罗丰富,对了解古代猫文化很有帮助。咸丰二年(1852),黄汉的《猫苑》问世,这本书材料最为宏富,除了广收经史子集及汇书说部中与猫相关的条文典故、笔记传说、诗词品藻之外,还收录了许多“猫友”的议论品评。他还写了自序,喊出了“人莫不有好,我独爱吾猫”的口号。

我和李嘉宇撰写《简史》,搜集到的清代以前的原始资料要十倍于古人。另一方面是材料的编辑比较零乱,《简史》改用“史”的体例,按照年代分为八章,可以清晰把握猫进入中国人生活的历史脉络,比如唐代中国开始养宠物猫,宋代宠物猫的商业化开始普及,出现种种聘猫仪式,元代这些仪式开始定型,出现浴猫节等。同时又不囿于严肃史学的写法,每章根据这一时代最有特色的内容进行分节,突出故事性和可读性。

读品:梳理中国人的撸猫简史,人与猫之间的感情有什么变化吗?

侯印国:中国人与猫的感情,可以用四个阶段来区分,我分别用四个词语来总结。首先是先秦时期,“若隐若现”。这一时期的考古资料和历史文本,都有猫的影踪。这些猫并非家猫,而是尚未被完全驯化又出现在了人类生活中的野猫,当时称之为“狸”。其次是六朝时期,可以称之为“若即若离”,我国本土的野猫完成驯化之前,这个演化过程就被外来的、已经基本完成驯化的非洲野猫所打断。从非洲野猫驯化而来的家猫,在汉末六朝随着佛教传入,出现在了中土,并逐渐受到人们的喜爱。将家猫称之为“猫”,也是受到佛教翻译家的影响。在此之前,与人类生活有着关联的野猫,往往叫作“狸”。第三是若神若凡,在隋代,外来的猫文化和本土文化碰撞融合,“猫鬼神”信仰,猫鬼不仅对隋代政局有着深刻影响,至今还在北方不少地区的民间信仰中有着痕迹。第四是若宠若用。唐代以后,猫咪们真正“登堂入室”,成为人们家庭生活中的一员。

读品:唐宋时期,中国猫文化走向繁盛,为什么会有这种变化?

侯印国:唐宋是中国猫文化走向繁盛的时期。唐人的日常生活中猫的身影频频出现。这个年代有史料里最早的猫奴,专以养猫为乐。也有大量的“猫妖”精怪在人类的世界里行走,或善或恶,映衬着唐代人对猫的热爱和想象。唐代出现这样的重要转变,主要是六朝以来,外来的被驯化的猫随着丝绸之路进入了中国,到这个时期逐渐普及。这些宠物猫性格温顺,长相呆萌,很快就俘获了一批中国人。

到了宋代,家中养猫成了盛极一时的流行风尚。这一时期,家猫的存在也不单只是为人类服务,发挥其捕鼠护粮的天性;越来越多的宋代人意识到,猫这种动物还可以满足自己的陪伴需求。于是猫的地位也逐渐跳出六畜之外,开始拥有人类家庭成员般的优厚待遇。宋人对精神生活的极致追求以及宋代高度发达的商业,使得养猫这个行为不仅在商品经济层面分化出了许多垂直品类,例如猫粮、猫窝、猫玩具、猫美容等;也在民俗层面形成了一系列颇具仪式感的人猫关系日常。

猫饱卧花荫,文人们追求的一种精神境界

读品:从“裹盐迎得小狸奴,尽护山房万卷书”到“溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门”,从《纳猫经》到《猫苑》,中国古代文人似乎格外偏爱猫,背后有着怎样的原因?

侯印国:文人爱猫,实用层面的原因在于猫能护书。古代的书籍常常遭遇鼠患,猫往往能够发挥守护藏书的功用。明清之际的朱鹤龄写过一篇《猫说》,开篇就写道“余家多鼠患,藏书多被啮蚀。邻家有猫,乞得之。”宋代陆游的“裹盐迎得小狸奴,尽护山房万卷书”,说的也是这个主题。在实用之外,猫饱卧花荫的惬意,也成为文人们追求的一种精神境界。而自己在苦读写作或神游物外之时,猫静卧身旁,又是日常而温柔的陪伴。陆游和猫“昼眠共籍床敷暖,夜坐同闻漏鼓长”的景象,与今天很多人工作学习到再晚,自己的猫也一定陪伴在侧的情形别无二致。

读品:书中收录了两百首古人咏猫的诗词,还有近百幅猫图,它们都有些什么特点?

侯印国:古代诗人笔下的猫形形色色,但最常见的主题有四种:一是对猫捕鼠功劳的赞许。如宋代黄庭坚的《谢周文之送猫儿》一诗中,他狠狠地夸奖了一番小狸奴的丰功伟绩,诗云:“养得狸奴立战功,将军细柳有家风。一箪未厌鱼餐薄,四壁当令鼠穴空。”再如陈郁《得狸奴》中说“穿鱼新聘一衔蝉,人说狸花量直钱。旧日畜来多不捕,于今得此始安眼。”二是对猫不捕鼠的书写,不同的诗人会有不同的视角。例如刘克庄曾连写两首《责猫》《诘猫》,来抒发自己对家中衔蝉猫在其位却不谋其职的不满。再如明人刘泰的《咏猫》诗,说猫“向人只作狰狞势,不管黄昏鼠辈忙。”借猫不捕鼠的现象,讽刺政坛人物尸位素餐。也有人用来表达自己对猫的纯爱。陆游《赠猫三首》也抱怨过“执鼠无功元不劾,一箪鱼饭以时来”。但诗中的“不劾”就是不追究、不揭发,意思是小狸奴开始变得不爱抓老鼠,但自己却并不追究。而梅妻鹤子的林逋则另辟蹊径,在诗中则写到自己家贫到连老鼠都不肯光顾,猫儿也就无鼠可捕了。第三是关于猫的惬意生活的形象,这类往往是题画诗。古代猫图盛行,甚至有悬挂猫画避鼠的习俗。这些题画诗往往对画中景象进行生动描述。例如陆游的《题画薄荷扇》,即描述扇面上“薄荷花开蝶翅翻,风枝露叶弄秋妍”。扇上的猫儿醉倒篱边,饱卧花荫,不问世事。

古代的猫图不少有吉祥寓意,例如一种常见的主题叫作猫蝶图,画面中有猫和蝴蝶,猫蝶与耄耋同音,耄是指年纪约八十至九十岁,耋是指年纪为八十岁,有高寿的寓意。古人非常喜爱这种吉祥寓意,历代都有不少猫戏蝶主题的画作。

通过文献学重新观照日常生活的细节

读品:从《过日子》《好手艺》到《宋朝人的日常生活》,你一直在用现代视角趣味解读古代历史,尤其着眼于古人的日常生活,从文化变迁的细节来观照历史。这种“微观史”的研究旨趣是怎么形成的?

侯印国:我始终认为,普通人的日常生活中,也隐藏着追寻文化价值的路径。事实上,中国古代的哲学,也始终认为日常生活、市井百态是道之所在。庄子说道无处不在,在蝼蚁、在稊稗、在瓦甓,也在屎溺;孔子认为道就是“百姓日用而不知”的东西,王阳明提出“不离日用常行内,直造先天未画前”,到了王艮,进一步提出百姓日用即道,认为圣人之道,就在普通百姓的日常生活之中;禅宗也重视“日用不知”,这便是南泉普愿禅师所标举的“平常心”,是南泉的弟子赵州从谂禅师的“吃茶去”。

近年来的写作中,我越来越深切地感受到,文化变迁与日常生活,如月照水,如水映月,一月普现一切水,一切水月一月摄。文化符号具象在日常生活的每一处细节,如明月现于一切水,而日常生活中的一举一动,又受到文化场域潜移默化的影响,正如一切水中之月,摄于空中一月。千江有水千江月,月照千峰为一人。月光与水光,光光相映,流水与明月,水月无碍。

读品:你是学古典文献学的,教的是文化传播学和佛教传播学,公众视野中的你又是青年文史专家,为什么学术涉猎如此广泛?

侯印国:古典文献学是研究古代学术的入门之学,我自己最开始的研究方向就是古文献学中的目录学,最早出版的一本学术专著就是关于清代目录学研究的。这种学问被古人视为“治学门径”,对开展其他文史研究很有帮助。我后续的研究和写作,都完全是依靠文献学的底子。长期深入文献学,往往会显得“博学”,因为需要阅读大量文献,接触大量古籍善本,这对文史写作和文化传播来说是“加分项”。

我认为文献学的研究要能入能出,既要能够深入典籍,但同时也不能完全沉溺在版本校勘中,文献是文化的媒介,是传播的载体,因此我又做了一些文献文化的研究。在这个过程中,古人生活史是我最感兴趣的,我将文献学的特色和微观史学的视野结合起来,写作了一些古人生活的书。

侯印国

文史作家,高校教师。主要从事生活史和文献文化研究。出版有《清代稀见私家藏书目录研究》《宋朝人的日常生活》等著作十余部。