□思郁

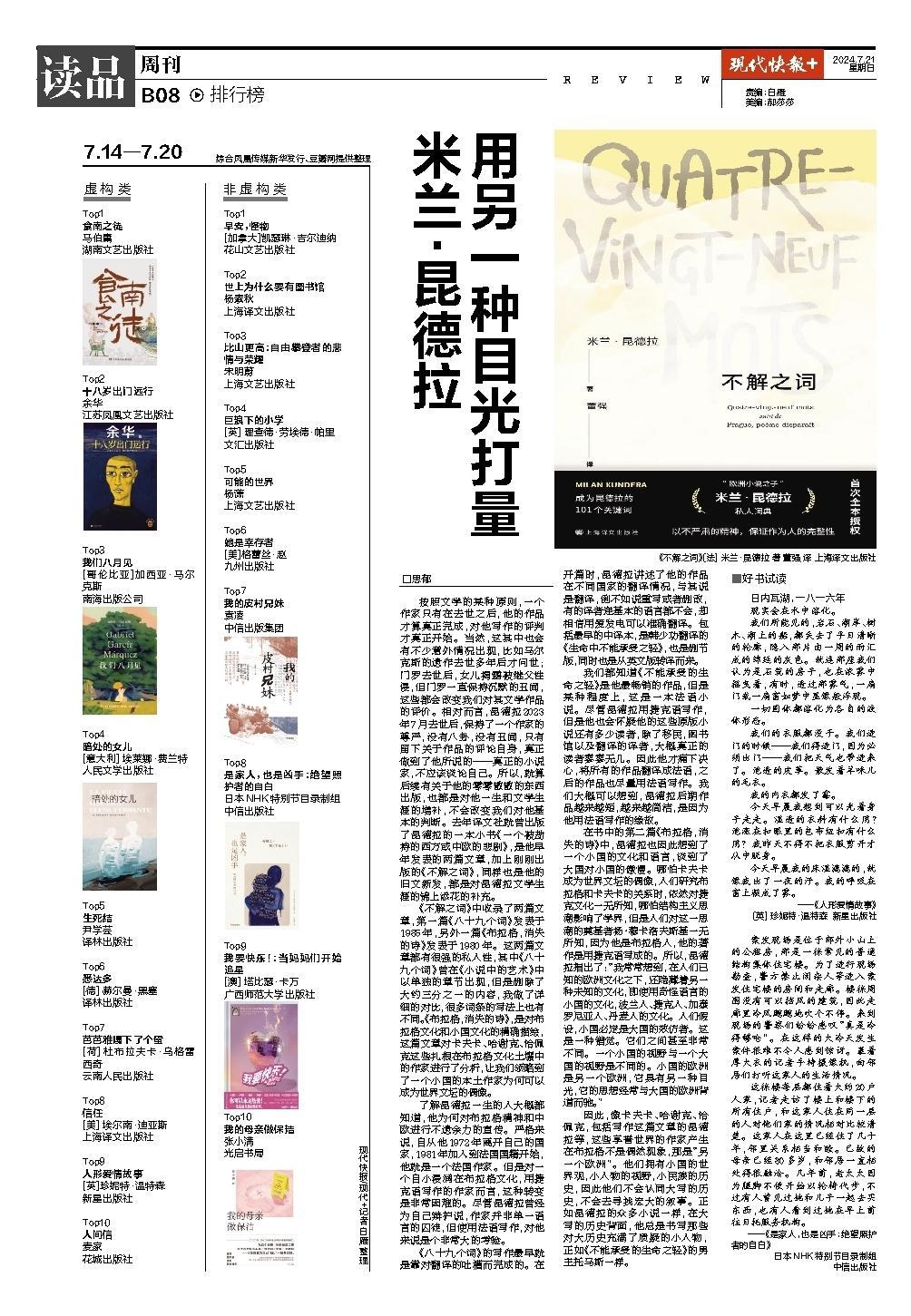

按照文学的某种原则,一个作家只有在去世之后,他的作品才算真正完成,对他写作的评判才真正开始。当然,这其中也会有不少意外情况出现,比如马尔克斯的遗作去世多年后才问世;门罗去世后,女儿揭露被继父性侵,但门罗一直保持沉默的丑闻,这些都会改变我们对其文学作品的评价。相对而言,昆德拉2023年7月去世后,保持了一个作家的尊严,没有八卦,没有丑闻,只有留下关于作品的评论自身,真正做到了他所说的——真正的小说家,不应该谈论自己。所以,就算后续有关于他的零零散散的东西出版,也都是对他一生和文学生涯的增补,不会改变我们对他基本的判断。去年译文社就曾出版了昆德拉的一本小书《一个被劫持的西方或中欧的悲剧》,是他早年发表的两篇文章,加上刚刚出版的《不解之词》,同样也是他的旧文新发,都是对昆德拉文学生涯的锦上添花的补充。

《不解之词》中收录了两篇文章,第一篇《八十九个词》发表于1985年,另外一篇《布拉格,消失的诗》发表于1980年。这两篇文章都有很强的私人性,其中《八十九个词》曾在《小说中的艺术》中以单独的章节出现,但是删除了大约三分之一的内容,我做了详细的对比,很多词条的写法上也有不同。《布拉格,消失的诗》,是对布拉格文化和小国文化的精确描绘,这篇文章对卡夫卡、哈谢克、恰佩克这些扎根在布拉格文化土壤中的作家进行了分析,让我们领略到了一个小国的本土作家为何可以成为世界文坛的偶像。

了解昆德拉一生的人大概都知道,他为何对布拉格精神和中欧进行不遗余力的宣传。严格来说,自从他1972年离开自己的国家,1981年加入到法国国籍开始,他就是一个法国作家。但是对一个自小浸润在布拉格文化,用捷克语写作的作家而言,这种转变是非常困难的。尽管昆德拉曾经为自己辩护说,作家并非单一语言的囚徒,但使用法语写作,对他来说是个非常大的考验。

《八十九个词》的写作最早就是靠对翻译的吐槽而完成的。在开篇时,昆德拉讲述了他的作品在不同国家的翻译情况,与其说是翻译,倒不如说重写或者删改,有的译者连基本的语言都不会,却相信用爱发电可以准确翻译。包括最早的中译本,是韩少功翻译的《生命中不能承受之轻》,也是删节版,同时也是从英文版转译而来。

我们都知道《不能承受的生命之轻》是他最畅销的作品,但是某种程度上,这是一本法语小说。尽管昆德拉用捷克语写作,但是他也会怀疑他的这些原版小说还有多少读者,除了移民,图书馆以及翻译的译者,大概真正的读者寥寥无几。因此他才痛下决心,将所有的作品翻译成法语,之后的作品也尽量用法语写作。我们大概可以想到,昆德拉后期作品越来越短,越来越简洁,是因为他用法语写作的缘故。

在书中的第二篇《布拉格,消失的诗》中,昆德拉也因此想到了一个小国的文化和语言,谈到了大国对小国的傲慢。哪怕卡夫卡成为世界文坛的偶像,人们研究布拉格和卡夫卡的关系时,依然对捷克文化一无所知,哪怕结构主义思潮影响了学界,但是人们对这一思潮的奠基者扬·穆卡洛夫斯基一无所知,因为他是布拉格人,他的著作是用捷克语写成的。所以,昆德拉指出了:“我常常想到,在人们已知的欧洲文化之下,还隐藏着另一种未知的文化,即使用奇怪语言的小国的文化,波兰人、捷克人、加泰罗尼亚人、丹麦人的文化。人们假设,小国必定是大国的效仿者。这是一种错觉。它们之间甚至非常不同。一个小国的视野与一个大国的视野是不同的。小国的欧洲是另一个欧洲,它具有另一种目光,它的思想经常与大国的欧洲背道而驰。”

因此,像卡夫卡、哈谢克、恰佩克,包括写作这篇文章的昆德拉等,这些享誉世界的作家产生在布拉格不是偶然现象,那是“另一个欧洲”。他们拥有小国的世界观,小人物的视野,小民族的历史,因此他们不会认同大写的历史,不会去寻找宏大的叙事。正如昆德拉的众多小说一样,在大写的历史背面,他总是书写那些对大历史充满了质疑的小人物,正如《不能承受的生命之轻》的男主托马斯一样。