□萧平

彬如先生十七岁拜师学艺于虞山老画师陈摩之门。半个多世纪的艺途,多少坎坷,多少风霜雨雪!

彬如先生,浙江吴兴(今湖州市南浔区南浔镇)人,久居苏州,学画、从艺皆在其地,所以完全算得上是苏州的画家。苏州古称吴门,就是明代吴门画派产生、发展的地方。妇孺皆知的唐伯虎,也诞生、活动于斯。吴门画派的遗风,到了清代嘉庆、道光时的张崟、钱杜、张培敦,显现了最后的余晖。到了同治、光绪时期,苏州画风总与海上画派相联系,而和沈、文一路相关甚少了。清末活动于苏州的陆恢(字廉夫),是一位山水、花鸟、人物俱长的画家,他融合诸家之法,自成一种恬适清和、灵动娴熟的画风。这一画风雅俗共赏,在苏州影响了一两代人,从他游者达数十人之多。陈摩即出于其门,彬如先生应是他的再传弟子了。我曾看到沈先生作于丁亥(1947)的《柴门梅鹤图》,野径柴门,月上梅梢,意境幽远,画法颇类于陆恢。所录何大复诗,书体方折而略带碑意,亦甚似之。从这里,人们不难看出,三代师徒间的血脉相承。同时也从一个侧面反映了近百年苏州画坛的传统。47年前,沈先生年仅三十一,绘画和书法的水准已经不同一般了。

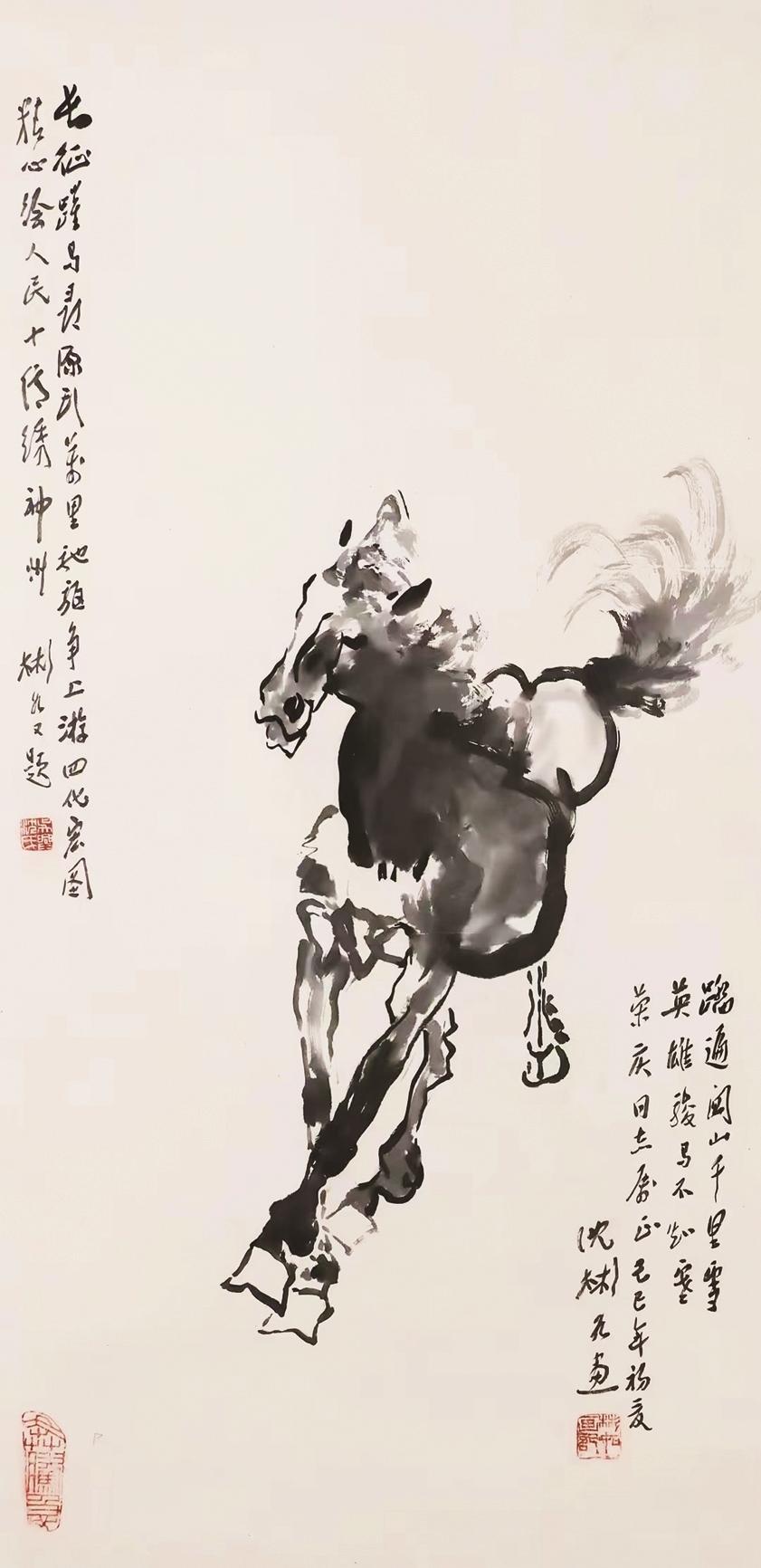

陈摩,字迦庵,在当时的苏州是一位很有实力的老画师,花鸟、山水兼长,花鸟尤为隽雅秀润。他的学生很多,吴作人、张星阶(辛稼)、沈彬如皆出其门。沈先生继承了老师鲜润丰厚的施水用墨之法,而在运笔上加以变化和改造。20世纪50年代后期以来,他爱上了与吴门画风迥异的徐渭(青藤)、八大山人和石涛。青藤的放纵,八大的奇简,石涛的恣意,无不使他倾心。他吸收了八大圆转含蓄又天真随意的画风,他的鸟禽造型也渐渐变得夸张。20世纪60年代,我在江苏美术馆第一次见到他画的鸳鸯,那似乎戴着华冠的洗练夸张的小生命,给我的新奇感至今犹存。他的山水画也慢慢脱离了陆恢的规范。他把八大、石涛和对大自然的体验写生结合在一起,“拖泥带水”(石涛水墨并用之皴法),笔苍墨润。1979年他画的《黄果树瀑布》(曾在美国旧金山、芝加哥、纽约展出),是最具代表性的:简约的章法和勾画,无疑得益于八大,水墨并用的铺染点拖,则取法于石涛,而其磅礴雄浑的气象,非作者亲临其境是不能画出来的。他相信“创作要有生活”,一些年来,他不放过任何一次远行的机会,终于实现了“行万里路”的夙愿。黄山、泰山、天山、峨眉、桂林、三峡,甚至扣林山,都留下了他的足迹,一本本黄山、漓江的写生册,是他辛勤汗水的结晶,更促进了他绘画新风的形成。沈老的这些变化,最终使他跳出了祖师陆恢、陈摩的窠臼,同时也区别于同门师兄弟。例如同门著名的张星阶先生,偏好于伯年、虚谷,故常以方侧之笔求波峭之趣。这种同门异趣的情况,正是各自成家的标志,同时丰富了画坛的色彩,很值得赞许。

(甲戌之夏于金陵爱莲居)