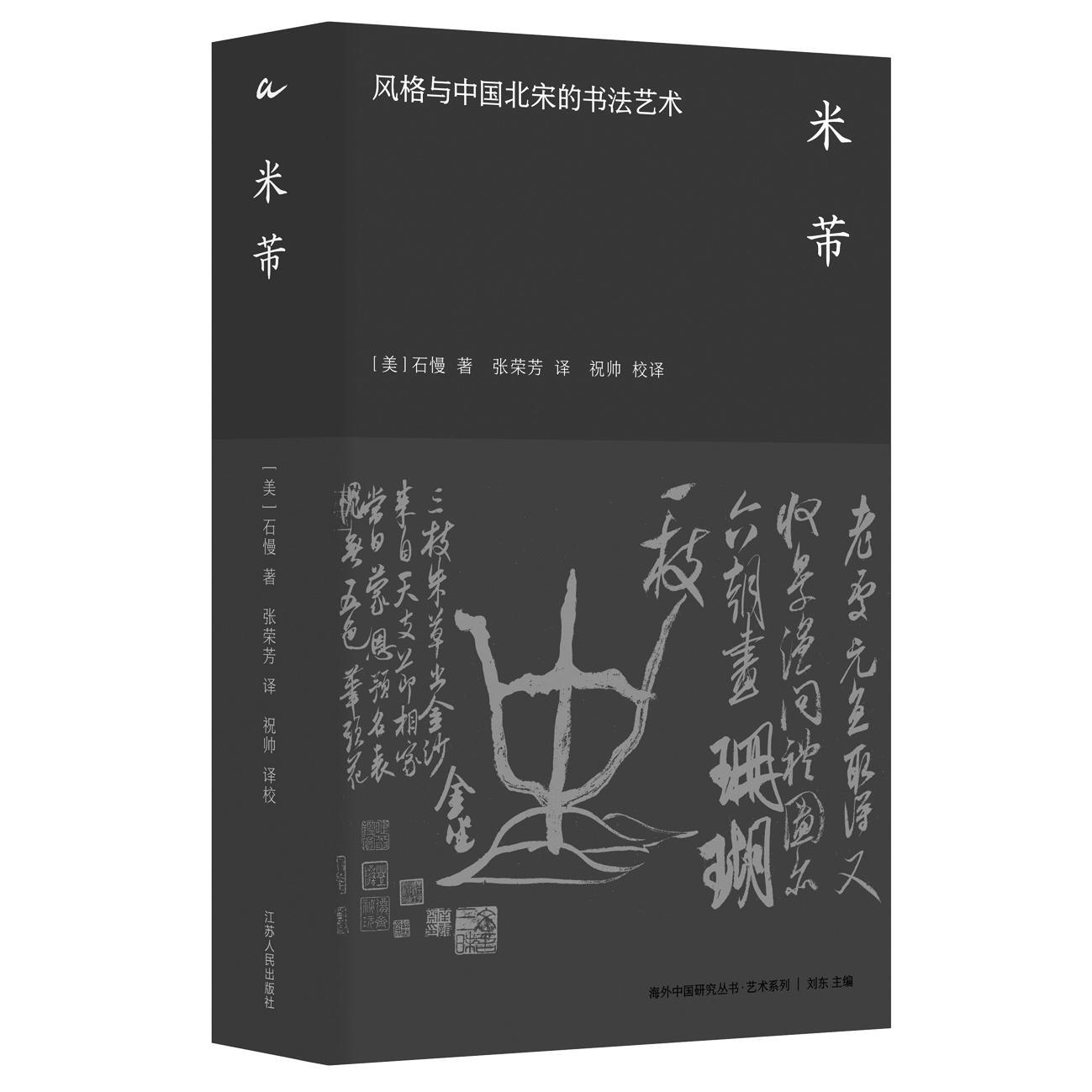

已有36年历史的“海外中国研究丛书”又添新成员,丛书新设“艺术系列”首批推出海外汉学大家石慢、倪雅梅的代表作品《米芾》和《中正之笔》。

近日,中央美术学院人文学院院长黄小峰、中国艺术研究院副研究员王一楠,还有北京大学艺术学院研究员、两书校译者祝帅,就米芾、颜真卿和他们的书法艺术,以及中国人文艺术传统的精髓、艺术风格的传承等,展开了一场深度对谈。

现代快报/现代+记者 陈曦

“没想到你们把这本书翻译得这么好”

祝帅首先介绍了两本书译介过程。他表示,自己读大学的时候就爱看江苏人民出版社的“海外中国研究丛书”,因为觉得外国人研究中国能带来新鲜经验的视角,但很可惜其中的艺术史研究著作非常少。于是他便向丛书主编刘东推荐了这两本在书法界很受关注的海外艺术史研究专著,希望丛书能引进出版。刘东表示,知道这两本书,可惜没找到合适的译者,祝帅就自告奋勇、主动请缨,找学生翻译,自己负责校译。很快买到了两本书的版权。《中正之笔》先出版,目前已经印了四次。

之后,祝帅意识到,《中正之笔》中引用过《米芾》书中的结论,“一方面《米芾》很重要;另一方面海外中国研究阵营当中研究书法的学者非常少,圈子很小,所以相互引用、相互借鉴非常多,如果《米芾》不尽快出中文版,国内书法界对《中正之笔》的来龙去脉也并不了解”,因此,祝帅敦促各方努力加快进度,《米芾》终于与读者见面。为此,刘东还专门给“海外中国研究丛书·艺术系列”写了总序。

祝帅谈到出版中的一段小插曲。美国的出版社可以不经过作者的同意代理版权,耶鲁大学出版社是在《米芾》作者石慢不知情的情况下售出版权的。因此,当译者张荣芳通过邮件与石慢联系,希望请他写一个中文版序时,石慢觉得没有受到应有的尊重,“你们要翻译我的书我怎么不知道”,提出要看译本的质量,他认可了才能出版。译稿完成后,石慢阅后回信的口气和一开始截然不同,说,“我没想到你们把这本书翻译得这么好”,并附上了一篇热情洋溢的中文版序,特地对译者、校译者的工作表示感谢。

祝帅介绍说,海外的中国研究学者或者汉学家研究美术史、艺术史和书法史,可以分成两个阵营,取决于他们是在汉学和区域研究的院系,还是在美术史系。将中国艺术史放到艺术史系是西方这些年很大的进步。真正提高中国艺术史的地位、中国研究的地位,能够让其与西方平起平坐,就是要进入后一种普遍主义的范式,这非常难,但石慢和倪雅梅这两位学者做到了,这两位都在西方艺术史系专注中国艺术史的研究。

海外学者为什么如此了解中国艺术史

王一楠做过石慢助教,她觉得石慢更像一位中国古代的文人,特别严肃、严谨,是不太追求出书数量的人。“海外汉学关于书法的专著并不多,最主要的原因是书法研究本身有较高门槛,从这个角度而言,这两本书显得特别珍贵。”

据王一楠介绍,石慢本科是在斯坦福就读,硕士和博士学位在耶鲁大学取得,这期间他还在中国台北“故宫博物院”学习和工作过两年,集中接触了一大批书画原作,所以他的学术训练很完整,是真正做中国古代书画研究的专家。石慢对汉字非常熟悉,能读行书、草书,可以直接辨识甲骨文、金文、鸟篆。“记得有一次我们去旧金山一个藏家家里看藏品,有一件青铜器上有两行铭文,石慢老师看了一会儿就说这是什么什么,我们一行人当时都不敢搭腔,因为地下室没有网,我们也没法查他说的对不对。过了一会儿藏家取了对照表,发现石慢老师一个字都没有说错。石慢老师对汉字的积累、对于中国书法的熟悉,确实不是一日之功。他对中国思想史的原典,特别是庄子也很熟悉。”

王一楠认为,《米芾》和《中正之笔》两本书很有互文性,都是以北宋作为关注点,讨论文人话语是如何通过一些重要的书法人物、书法作品被建构出来,从而将一段完整的书法史的叙事呈现出来。

《中正之笔》以颜真卿的生平和颜体为核心,来讲北宋的文人是如何重构他的故事和风格,目的是建构一种符合当时所需的道德话语和政治话语,“是一部颜真卿的生成史、建构史”,凸显出这样一个群体的主观意志、主动选择的权力。

《米芾》则把米芾放到北宋崇尚自然、意趣的背景中去看米芾怎样处理个性与风格、正统与风格这两个很关键的问题。“在这本书中,可以看到关于身份的焦虑,是在风格话题以外,另一个贯穿全书的重要话题。一方面是米芾的家族身份焦虑。米芾的先人是居住在边境地带的异族武官,但米芾希望将其包装为祖居江南地区的世家。另一方面是米芾作为一个艺术家展现个性的焦虑,他希望通过他的艺术作品留存他的独特性。”

中国人文艺术传统的精髓在哪儿

黄小峰高度称赞两位作者细读文献的古典研究方法。他表示,所谓古典方法,就是认认真真读文献、认认真真细读书法和绘画作品。通过这样的方法和研究思路,两位作者重建了关于颜真卿和米芾的文化传记。两种书视野宏大,把颜真卿和米芾放到了唐宋变革的大的历史变革过程中,从中国传统艺术风格发展的长时段视角,回答了颜真卿和米芾为什么重要、为什么会被后人记住的核心问题。

米芾身处中国文化成就最高的时代之一, 他精于书法艺术,其言行之古怪癫狂也是远近闻名。《米芾》导论里讲到一个问题:为什么米芾到现在这么有影响力?这么一个没有任何重大的政治功绩、除了《画史》也没有写出什么畅销书或是特别重要著作的人,为什么这么厉害?整体而言,石慢关注的是米芾如何能够在一个具有深厚积淀的中国艺术传统中找到自己的路。整本书都在分析这个过程——为什么米芾把目光投向书法而不是绘画,投向了特殊的风格。

“按照北宋文人的观念,文学、书法、绘画都是人格外化的显现,而且有层次之分:人品第一、文学第二、书法第三、绘画第四,层次越来越往下。北宋四大家“苏黄米蔡”中,其他几个人比较看重政治上的建功立业,而米芾不同。石慢有一句话讲得特别深刻,他说米芾可能意识到一点,不是因为他的书法和绘画显现了他的人格,而是因为他的人格是被他留下来的书法绘画所塑造、所奠定的。”在黄小峰看来,石慢是用特别有带入感的方法来写米芾的。“海外中国书法研究很少有人做,石慢为什么闯入中国书法的世界?他在一开始写这本书的时候带有一种个人的亲身经历,他游历米芾所生活的那些地方,有很多的感慨。”

“中国人文艺术传统的精髓在哪儿?这是石慢一直在讨论的,也是20世纪末中西艺术史界都在讨论的东西。为什么会出现米芾这样的人物?很怪异,但是又很有名,虽然怪异,但是深刻影响了之后一千年的书法艺术。”