当一位理论家打游戏、听音乐时,他会想些什么?

在哲学教授姜宇辉看来,游戏提供了一个更为丰富而多样的展现自我、实现自我、彼此沟通和互动的媒介,在传统公共空间衰落的当下,游戏进而成为一种新的公共空间;而音乐,在人们日益孤独的今天,能够在建构、重建人们的心灵纽带之中产生更为积极而健康的作用。

从电影、游戏到音乐,近年来,姜宇辉的研究兴趣越来越转向与个人经验直接相联系的问题。实际上,姜宇辉最初的哲学研究并非如此接地气,用他自己的话说,是从书本到书本,是非常书斋、理论的。直到他认识了华东师范大学教授吴冠军和南京大学教授蓝江,“他们能够把深奥的文本变得有趣易读,让学生或观众喜欢,这就是一种作用。写篇论文可能只有20个人阅读,举行一个讲座现场可能有200个人来听,再放到视频网站上就有20000个人观看,影响慢慢就推广出去了”。

所以这两年,姜宇辉也入驻了一些媒体平台,开设了一些哲学普及栏目,他愈发感受到“做哲学”完全可以有另一种不一样的方式,“除了闷在房间里写作之外,哲学可以是对话、体验,甚至是行动,改变人与人之间的沟通,这种转变直接影响了我现在的研究方式和写作的方式”。

开设普及栏目“姜人生哲学到底”之后,姜宇辉无论走到哪座城市,都会遇到这个课程的知音,这让他感到无比快乐和欣慰,但姜宇辉同时也希望人们能够将哲学真正融入日常生活,而非将哲学当成一味人生的解药,“重要的是,认识到自己才是生命的主人,不要把道理当成解药、当成现成的东西。买了哲学课程、听了十分钟的课,就想‘药到病除’,这是错误的。人生是每个人独自要去面对的、从生到死的过程,是人与自身的战斗,是人自身的一种践行。道理只是辅助,所有的哲学最终都会告诉你,承担自己的责任,不要把人生的责任推给别人、推给道理、推给现成的经验或故事”。

现代快报/现代+记者 张垚仟

从“声音”出发,思考身边的世界

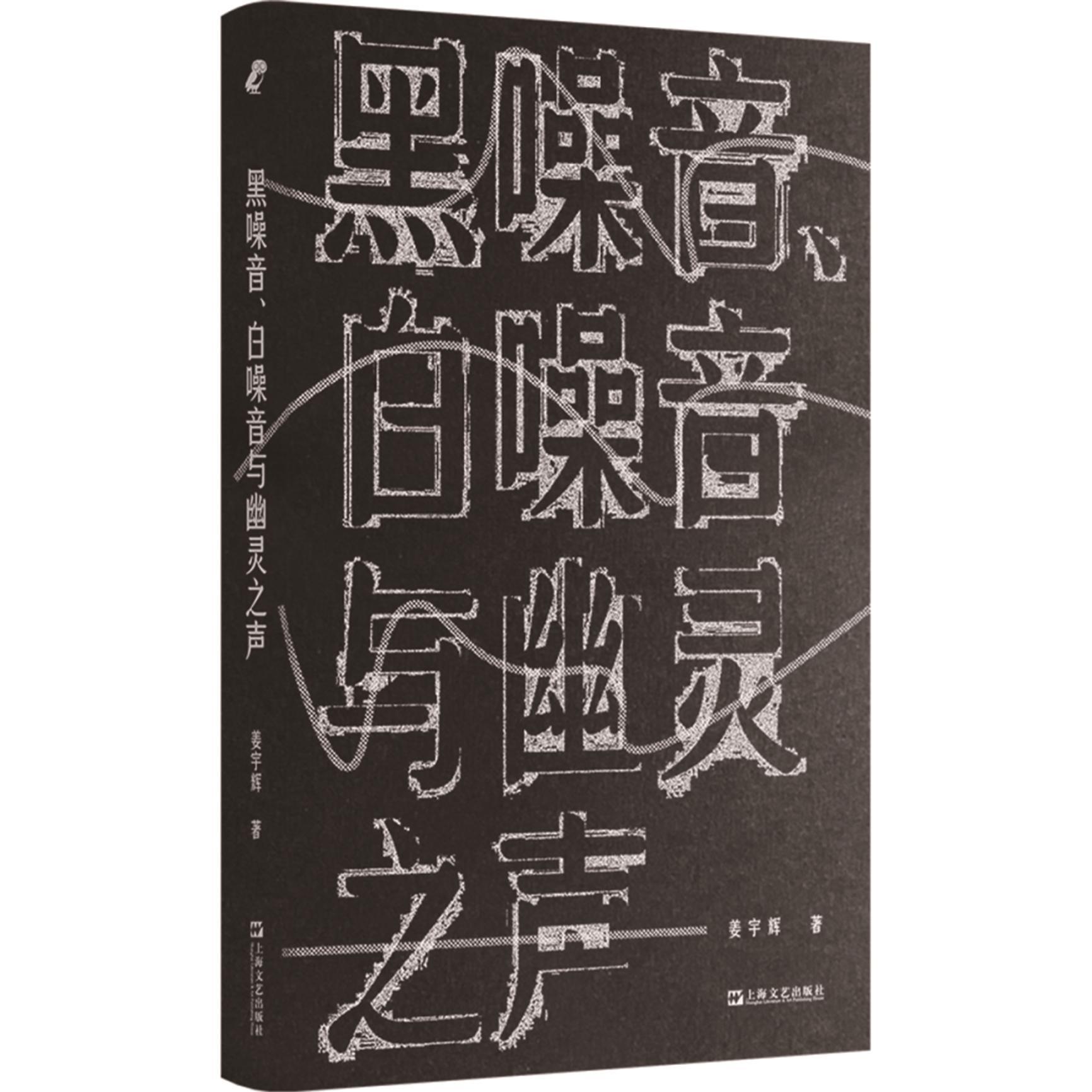

读品:让我们从您的新作《黑噪音、白噪音与幽灵之声》谈起,这是一本思考声音哲学的专著。每个人每天都生活在无数声音之中,但很少有人意识到声音之于我们的意义。您最初为什么开始研究声音?

姜宇辉:声音哲学的研究,一方面来源于个人兴趣。《黑噪音、白噪音与幽灵之声》中的文章,大部分来源于我个人对声音的体验:朗读诗歌、打电子游戏、看电影、听音乐,都是我生活中最私人、最内在的东西。另一方面,我想通过声音来创造一种新的哲学思考范式或方向。在日常生活经验中,视觉是占据感官的主导地位的,所以很少有人注意到声音或听觉对我们的意义。从历史传统而言,如同德里达所说,西方是视觉中心主义的传统,这种传统还是不可撼动的。我希望用声音这个维度改变哲学,改变传统哲学概念化的视觉中心的思维方式,赋予哲学动态,让哲学流动起来,贯穿人与人之间灵魂。它可能是一种氛围环境,而不仅仅是一种抽象的概念化的思辨。

读品:如何理解“声音是存在的家园”?

姜宇辉:“声音是存在的家园”,改编自海德格尔的“语言是存在的家园”。我认为声音比语言更加重要,语言与声音紧密结合在一起,两者之间又有对立,甚至是对峙。语言更倾向于meaning,即意义,具有抽象性或符号性。声音是一个物质性的本体,声音能够表达意义,声音也是肉体的。庄子提到过“三籁”:天籁、地籁、人籁,声音不仅关系着人的,也关系着世界和大地,是风浪、是水、是气。我个人认为海德格尔说“语言是存在的家园”,多少有一点以人的生存为中心。当我说

“声音是存在的家园”时,我想表达一种更大的境界,强调通过声音,找到一种关于宇宙论或存在论的思考。当然这也是与德勒兹著名的命题“声音是宇宙之力”结合在一起的,我想把声音重新放回宇宙之中,让人在宇宙之中找到一个更大的家园。

读品:现代人的日常生活中充斥着各种不同的声音,如何理解这个时代每个人所面临的声音景观?

姜宇辉:首先区分景观与风景这两个概念。风景(Landscape)是与自然场所和空间联系在一起的,与人的肉身、经历、记忆发生关系。美国著名人文地理学家段义孚提出一个概念“恋地”(Topophilia),风景强调的是人与一个地方之间的归属感和情感。“景观”(Spectacle)来源于居伊·德波的《景观社会》,社会确实越来越变成一个景观,变成数字图像,变成各种各样虚拟的空间,甚至变成被算法操控的符号代码。

AI可以是“母体”,重新孕育各种可能性

读品:您去年有关ChatGPT的一个论述很有意思:“ChatGPT可以激发人类去想问题、提出问题的能力。当我们还能够发问,以不同的方式,开放的方式发问的时候,就证明我们的思考还是有力量的,还是有生命的。”不过,当人类习惯了在ChatGPT的辅助之下的思考,如何保障人类思考的独立性和原创性?

姜宇辉:从ChatGPT到Sora,这种提问或对话的方式将持续地发生在人与AI之间。当这种对话不断发生,就会对人本身起到积极的推动作用。一方面,这是哲学的传统,哲学就是好奇、就是提问,人与人之间通过提问,才能建立共识,通过共识才能达到彼此间的相互促进、相互理解。从这个角度来说,ChatGPT是一个良性的健康的媒介。但如果人类觉得AI具有原创性,自己就躺平了,这种心态是有问题的。当人们将原创的责任或自由推给AI时,错误在于人类:我们发明了很好的工具,却没有有效地利用它。

AI进化的速度可能远超人类的想象,强大到人类不再具备与之进行势均力敌的对话的程度。但我们现在还站在这里,至少目前我们与AI之间仍是良性竞争的机制。人类不能坐以待毙,我期待人类通过自身的行动,保持自由、独立与原创性,通过与AI之间不断地对话,形成合作共生的关系,把对未来的掌控把握在人类自己手中,努力走向一个更加美好的未来。其实我是一个对技术发展比较悲观的人,但我希望人类的未来是美好的。

读品:您多次表达过对人的主体性在数据面前日渐消亡的担忧。我们应如何面对AI的生命强力?

姜宇辉:从强度机器的角度,AI依旧与资本主义各种各样的装置,尤其是与欲望机器结合在一起的,还是会实现对人的异化和剥削,大数据也是一种机器,甚至是一种更强力的剥削和异化的机器。但我想引入女性主义哲学家经常谈的一个概念——“母性”。人们害怕AI,多多少少将“雄性中心”的形象投射在AI上,认为AI是敌人、是洪水、是猛兽。AI为什么一定是这样一种霸权形象?AI为什么不能像一位母亲一样?她可以包容自己的孩子,孕育各种各样的可能性。未来,我会继续研究AI如何成为一种“母性孕育”机制。AI可以是人类重新出生的起点,这可能是痛苦的,每个孩子从母亲的身体里面钻出来时都在大哭,但这种痛苦可能会带来一个全新的起点。基于此,今年我开始稍微对AI有一些比较乐观的想法,不再单纯是消极和悲观的。

走向“主动的孤独”,寻找自己的使命、意义和命运

读品:您曾谈及自己以前是个孤独的人,也多次讨论“孤独”这个话题。请谈谈您是如何面对孤独的,很多年轻人正被孤独困扰。

姜宇辉:从概念的角度,孤独可以分为“被动的孤独”和“主动的孤独”。所有的孤独,大多一开始都是被动的,没有人愿意形单影只地在社会上生活,而是因为各种各样的事情被世界排斥。被动的孤独,乍看是消极的,换个角度,它可能是一个全新的起点。在海德格尔看来,当你与“常人”混在一起,就是一种沉沦,每个人都是一样的,没有个性被凸显,没有偶发的、独创的、新鲜的东西。当你被世界推出来,反而是件好事,你不再是沉沦于世界中的一分子,你开始是你自己,有了一个契机开始思考自己的生命和意义。被动的孤独慢慢转向主动的孤独。“主动的孤独”有个很好的例子是卢梭。卢梭的前半生被鲜花和掌声簇拥,到了后半生,卢梭在《一个孤独漫步者的遐想》中自白,他不想再跟世界玩了,“我生来就不是为了社会的”,所以他主动脱离社会,重新思考自我、他人、社会。

人们都是在某个契机的作用下,从被动孤独走向主动孤独,找到自己的本体性或本真性,找到自己与他人的不同之处,意识到作为一个个体的使命、意义和命运。我说的是一个道理,也是真实的人生体会。我小时候是一个孤独的人,当时的孤独是被动的,我像困兽一样寻找各种方式抵抗,听了很多摇滚乐、看了很多电影,这都是一种抵抗的方式。我想证明自己与这个世界的不同,但又没有能力证明。后来,我找到了哲学,通过哲学洞察世界的道理,找到我与他人不一样的地方,找到我能与他人真正进行沟通的地方。

读品:近年来,网络上开设了很多面向普通人的哲学课程,有越来越多的人希望通过哲学寻找人生的答案或道路。同时,人们也在感慨“懂了很多道理,却依旧过不好这一生”,您如何看待这种有些矛盾的现象?如何真正让“哲学成为一种生活方式”?

姜宇辉:“懂了很多道理”,有些夸大其词了,一个人不可能懂很多道理,吃透一个道理已经不容易。还有一点,“懂得”是不够的,还要去践行,将思考与日常生活相结合。很多人将听哲学节目当成枕边陪伴或日常娱乐,并没有真正把哲学道路融汇进生活中。有多少人在根据他们认同的哲学道理生活?尼采倡导勇敢地生活,追求生命的创造性,又有多少人有胆量说自己读了尼采之后,就勇敢地追求生命的创造性?凤毛麟角、少之又少。绝大多数人还是根据常识和经验生活。重要的是,认识到自己才是生命的主人,不要把道理当成解药、当成现成的东西。买了哲学课程、听了十分钟的课,就想“药到病除”,这是错误的。人生是每个人独自要去面对的、从生到死的过程,是人与自身的战斗,是人自身的一种践行。道理只是辅助,所有的哲学最终都会告诉你,承担自己的责任,不要把人生的责任推给别人、推给道理、推给现成的经验或故事。哲学真正的意义还是苏格拉底的一句话——“认识你自己”,真正发现自己是谁、想要什么。

姜宇辉

巴黎高等师范学校硕士,复旦大学哲学博士,华东师范大学政治与国际关系学院教授,博士生导师。政治学前沿与跨学科教研室主任。上海市曙光学者。中国法国哲学专业委员会理事。华东师范大学奇点政治研究院常务副院长。《新哲人》杂志中文版主编。主要研究方向为当代法国哲学,电影哲学和媒介理论。译作有《千高原》《普鲁斯特与符号》。专著有《德勒兹身体美学研究》《画与真》等。在《文艺研究》《哲学动态》等权威及核心刊物上发表论文数十篇。在三联中读开设一些哲学普及栏目。