有这样一群人,他们在临床上火眼金睛,在手术室妙手回春,在急诊室里争分夺秒……南京医科大学附属儿童医院(南京市儿童医院)急诊医学科和重症医学科是非常特殊的科室,分秒必争的抢救和漫漫长夜的等待,都在这里汇聚。患儿数量大、病情来势猛,这两个科室是意外情况最多、抢救任务最重的科室,尤为考验医护人员诊断诊治能力和应急能力。科室面对的多是急危重的患儿,面对这样的孩子,只有精湛的医术远远不够,还需要有一颗仁爱之心。急诊重症科的医护团队将仁心仁术发挥到极致,架起患儿的生命之桥。

通讯员 于露露

现代快报/现代+记者 张宇/文

施向辉/摄

反应迅速,分秒必争

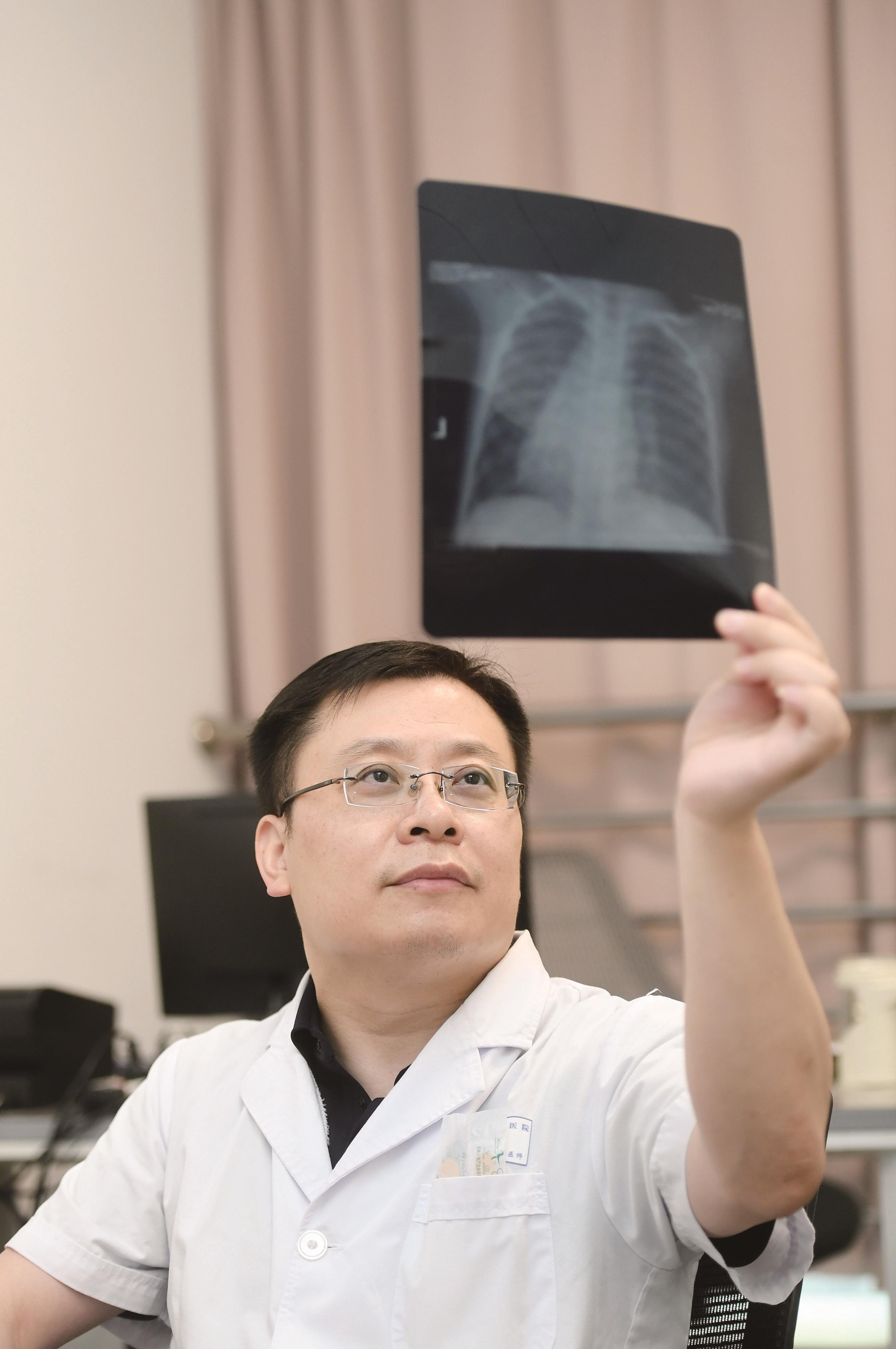

城市逐渐睡去的时候,总有人还在忙碌。南京市儿童医院的急诊便是一处“从不熄灯”的地方,像是一个永不停摆的时钟,一年365天,一天24小时,全年无休地运转着。李灼是南京市儿童医院急诊医学科主任,在他眼里,急诊医学科是医院患者最为集中、病种最多、管理任务相当艰巨的科室,而科室医生面临的也是巨大的压力和极大的工作量。“17点以后,医院门诊关了,而急诊却是灯火通明,患儿都集中在这里。每天21点到23点是接诊的高峰期,一名急诊医生平均一个晚上要接诊100名患儿。”李灼说。作为门诊与病房之间的“缓冲地”,南京市儿童医院急诊医学科犹如一家一应俱全的“小型医院”,紧密运行、无缝连接。清创室、输液室、观察室、急诊手术室等构成了完整的体系,从院前转运、就诊抢救到病愈康复,都可以在这里“一站式”无缝衔接。

如果说医院是生死较量的战场,那么急诊医学科的医生们作为“先头部队”,必须反应迅速、分秒必争。这里24小时不分昼夜地接诊患者,医护人员压力大、工作节奏快,大部分情况下急诊医学科的医生都需要具有独立判断和解决问题的能力,迅速诊断病因、紧急救治,短时间内,根据掌握的有限信息作出正确判断。李灼强调:“急诊作为一个全科,需要医生什么都会,但识别出危重患儿的技能是重中之重。一个医生平均每晚要看100个患儿,100个人中可能有90个都属于轻症,却可能有5—10个患儿是复杂或者重症。而急症医生的责任就是从100个患儿当中把5—10个复杂或者重症患儿挑出来,漏掉就可能耽误抢救,后果很严重。”危重患儿的识别并非一件容易的事,儿科的难点在于沟通困难,年幼患儿的不适,向医生表达的方式往往是哭闹,而急诊医生必须锻造的一项本领就是观察。细致地观察孩子到诊室后的面色、反应、精神状态,同时询问家长孩子的病史及症状等,第一时间预判孩子的病情重不重。“对于症状严重的孩子,我们会观察他有没有呼吸困难的情况,从脸色、唇色、精神状态去判断他的循环系统是否正常。在进一步的检查结果没有出来之前,医生会先观察孩子的意识状态、交流和反应,如果这些都还好,那么大概率孩子的状态不算严重。相对轻症一点的患儿我们就安排在急诊门诊处理,病情不稳定的我们就留到观察室观察,重症危急的我们会直接送到抢救室。”李灼说。

挽救生命,创造奇迹

除了与患儿的密切“沟通”外,在重症医学科,还常常面临和家长的沟通。

在南京市儿童医院2号楼4楼的走廊上,无论白天黑夜,总是有许许多多的家长在翘首等待。他们的表情或焦虑急迫、或沉默凝重,从不同方向投来的目光都汇聚在一扇大门上——重症监护室(ICU)。在这扇大门里,医护人员为了抢救急危重症患儿,争分夺秒、不舍昼夜。

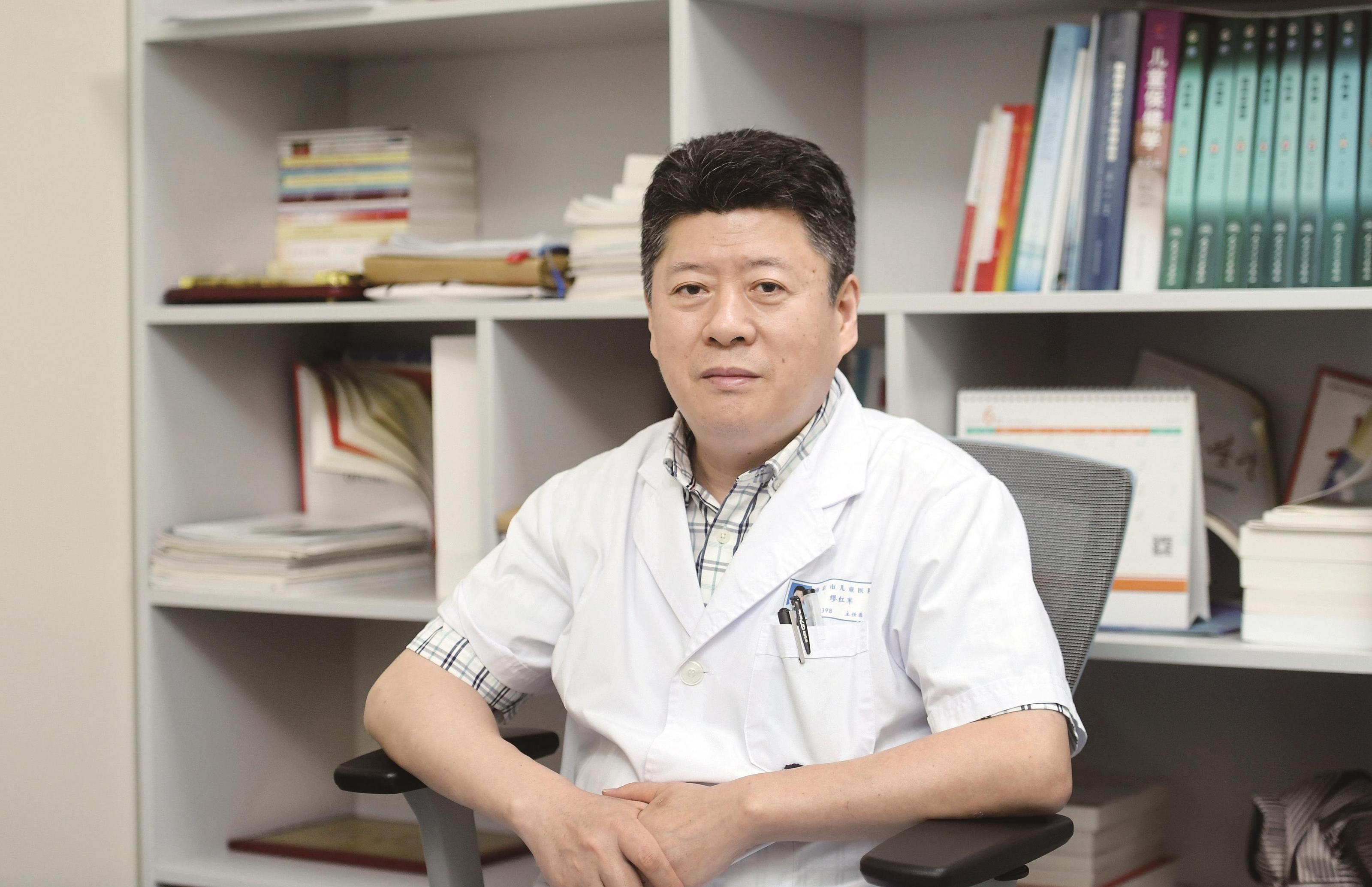

缪红军是南京市儿童医院重症医学科主任,在他看来,重症医学科是一个非常特殊的科室,这里医治的都是命悬一线的危重症患儿。面对焦灼、无助的家长,如何有效地与他们沟通,是缪红军工作中的重要一环。缪红军常说,成为一名合格的重症医学科医生,除了需要有高贵的品格、精湛的技艺,还必须懂得沟通的艺术,因此他也常常叮嘱科室的年轻医生,在这样一个最难沟通、最多沟通又需要最短时间沟通明白的地方,如何能把话说清楚,沟通的智慧就格外重要。“我们医生在快速抢救的过程中,还要迅速回答家长的问题。如何用迅速、简短、明了、条理清晰又缜密正确的语言,让患儿家属听得懂你的话,这很重要。我们的医护人员需要充当翻译,把专业知识翻译成通俗的语言,所以需要具备快速反应、转化语言功能的技巧和能力。”

除了拥有沟通的技巧,重症科医护还是一支铁打的队伍,而过硬的技术基本功,是这支团队抢救患儿于生死一线的信心和底气。他们以严谨认真的态度对待每一个徘徊在死亡边缘的脆弱生命,创造了一个又一个生命奇迹。作为重症医学科的主任,缪红军对岗位工作的要求是“又快又准又好”。在这里,医生需要熟练掌握很多高复杂、高精尖的仪器,同时需要医护人员对患儿的病情第一时间作出判断,快速形成干预计划,提高整体的抢救成功率。缪红军表示,ICU有四大基础,是重症医学科医生人人必备的技能:一是呼吸支持,机械通气以维持患儿通气和换气的功能;二是连续性血液净化技术,来维持患儿体内环境的稳定;三是镇痛、镇静技术,让患儿保持安静从而降低代谢的消耗;四是营养,让病重的患儿仍有体力继续治疗。ICU对医生的专业度要求极高,科室的医生需要不断学习持续锤炼,缪红军带领小组成员攻克难关。目前,科室常规开展儿童内外科疾病的ECMO治疗技术、呼吸机治疗技术、CRRT技术、电子支气管镜技术、床旁重症超声等儿童高级生命支持与重症监护技术。“我们将ICU分为三个专科,各个专科诊疗特色分明。”缪红军介绍,PICU收治小儿内科急诊及危重症疾病;SICU收治儿外科危重症疾病,负责儿外科重大手术前后的监护工作;CCU则负责收治心脏外科危重症疾病及重症复杂手术前后重症监护工作。不仅如此,医护团队还依据专业特长,分为了脓毒症肺损伤、肝衰竭、急性肾损伤、儿童突发公共卫生疾病、神经重症和心血管功能障碍、重症血液等多个医疗救治组。

背起责任,托起希望

对于急诊医学科、重症医学科两个科室来说,日常不仅承担的是紧急危重患儿的救治,同时也承担了很多社会责任,这些年急诊医学科着力进行孩子意外伤害急救的培训。在南京市儿童医院的“童馨乐园”,急诊医学科每年都会面向社会邀请一些孩子,除了健康知识科普也会进行急救技能的培训,增强孩子们的安全防范意识和社会责任感。“我们科室的医护人员也会走进校园,指导孩子和老师做意外情况的紧急处理培训,比如心肺复苏、处理异物吸入和一些简单外伤的应对。”李灼介绍,急诊病房对脊髓性肌萎缩的孩子也有持续的上门服务。“这种孩子随着年龄的增长,全身的肌肉逐渐萎缩,最后需要持续地使用呼吸机。前期发生呼吸衰竭,进入ICU治疗,稳定后回到急诊病房。急诊病房作为一个长期家庭病房,可以为孩子进行后期的长期护理。”

除了面向社会群体的科普、培训,南京市儿童医院重症医学科也致力于对行业内医生的技能培训。为了提高儿科医务工作者机械通气的临床应用水平,促进科研成果的交流与转化,重症医学科已连续举办了十六届全国小儿机械通气学习班,课程设置涵盖了机械通气的理论基础、临床应用、设备操作等多个方面。因历史悠久、经验丰富的特质,使其成为同行业专业人士信赖的学术平台,在全国产生了巨大的影响。另外,重症医学科从2015年至今,连续10年面向整个江苏省所有儿科以及周边医院的儿科医生,围绕应急救援快速反应,举办了应对突发公共卫生事件的应急救援基础技能及重症基础相关知识的培训。目前,缪红军已在全省开展应急救援技能培训、巡回讲座、突发事件应急救援演练几十场,提高了全省儿科应急救援能力,规范了全省儿科危重疾病的救治流程。

急诊重症医学科

明星科室

南京市儿童医院急诊重症医学科于1983年成立,是我国最早成立的儿童急诊重症医学科之一,目前已成为周边省市区域的儿童危重症救治中心,是省内、省际多家危重症医疗联盟的牵头单位。2012年将107病区独立设置成儿童急诊病区,承担着抢救室、观察室以及重症病房延续性治疗的核心工作。对于潜在风险的急诊患者,抢救室—观察室—急诊病房—重症监护室一体化流程全覆盖急危重症患儿,其中,急诊病区是第一线保驾护航的守望者,时刻警醒,时刻陪伴。对于长期无陪的重症患儿,急诊病区则成了患儿与父母相聚、共同面对病魔的安全港湾,特别是脊肌萎缩症患儿,急诊病区目前已接诊数十人次此类罕见病患儿,并开创性地设立普通病房无法开展的家庭机械通气病房,这一人文举措加强了罕见病患儿家庭对抗疾病的信心与医疗知识,并明显延长了脊肌萎缩症患儿的预期寿命。

南京市儿童医院重症医学科通过全国性学术研讨会的宣讲,开办学习班、研讨会等形式,获得了业内同行的认可,现已是中华医学会儿科分会急救学组委员及重症呼吸和机械通气协作组副组长单位,中国医师协会儿童重症医师分会常委单位,呼吸危重症与机械通气专委会主任委员单位,江苏省医学会儿科分会儿科急救学组组长单位,江苏省医师协会儿童重症医师分会会长单位,江苏省预防医学会应急委员会儿科应急学组组长单位。作为江苏省儿科急救的领头单位,重症医学科与省内及周边地区多次开展临床科研合作,针对特定病种已有多中心临床科研合作的先例,重症医学科现有医师58名、正高职称7人、博士10名。