提及鲁迅,总有说不完的话题。然而,一百多年的鲁迅研究史发展到今天,鲁迅身上被挖掘出来的“烟火气”越来越重,有时离文学都有点远了。随着《觉醒年代》等影视剧的热播热议,被“演绎”出来的鲁迅似乎和一块“不干了”的牌子捆绑在了一起,鲁迅语录频繁被打假“这话我没说过”,“年轻人脱不下孔乙己的长衫”等话题也一度成为了网络讨论的焦点……在这个信息爆炸的时代,当我们谈论鲁迅时,我们到底还应该谈论些什么?

读鲁迅读了三十多年,阎晶明先后出版了《鲁迅还在》《鲁迅与陈西滢》《须仰视才见:从五四到鲁迅》等多部关于鲁迅的著作,也见证了鲁迅研究多次整体性的翻转。上世纪70年代末以前,人们强调鲁迅作为革命家的身份,视他为遥不可及的、“神坛”上的人物;90年代以后,经历了由神到人的翻转,鲁迅形象不可避免地出现了被过度人间化、甚至庸俗化的趋势,鲁迅作为思想家、革命家伟大与深刻的一面几乎被解构和淡忘。

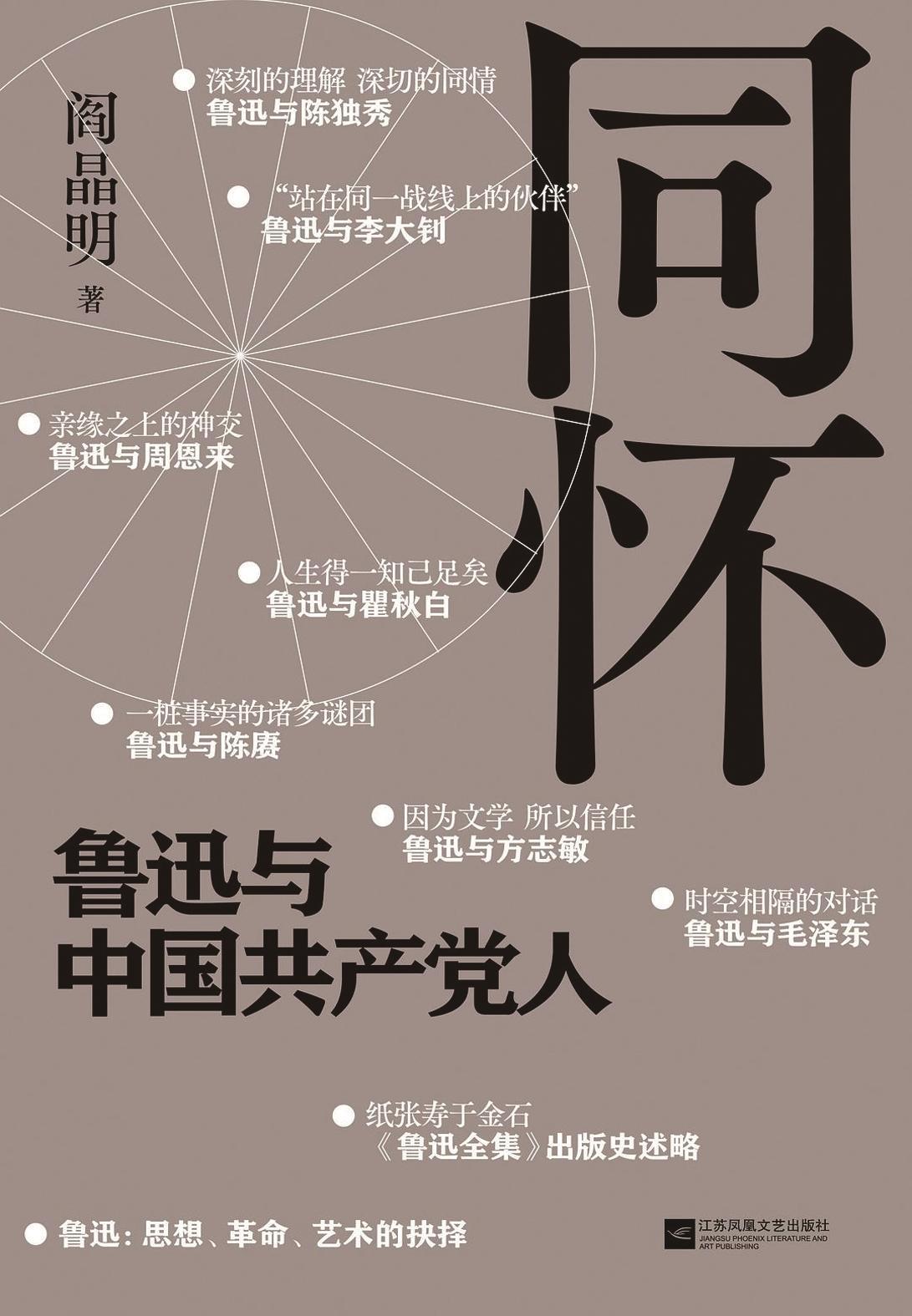

关于鲁迅与一些政治人物的关系研究,在鲁迅研究里算不上热门话题。但在阎晶明看来,研究这些话题非常有必要。在新近出版的《同怀:鲁迅与中国共产党人》一书中,阎晶明聚焦陈独秀、李大钊、毛泽东、周恩来等诸多中国共产党人与鲁迅的多方面交往或交集,将鲁迅放回他自己生活的时代语境里,由点到面地呈现20世纪上半叶中国社会的风云跌宕和人性光辉。

事实上,书中提到的毛泽东、周恩来、方志敏和鲁迅在现实中并没见过面,阎晶明在写作时,也并不拘泥于鲁迅的现实交往,他重点探索的,是鲁迅与中国共产党人之间如何通过“神交”进而达到“同怀”之境。“这是一个开放的话题,甚至我这本书也可以说是一本开放的书。希望读者诸君能获得一些有益的东西,甚至因此有热情对相关的话题持续关注下去。如果真能如此,那也是作者和读者之间以‘同怀’之心,共同开启的一次‘神交’之旅了。”

现代快报/现代+记者

姜斯佳/文 穆子健/摄制

让鲁迅回到人间,但不能跑偏

读品:请您谈谈《同怀:鲁迅与中国共产党人》的创作契机。为何在众多政治人物中选取了陈独秀、李大钊、瞿秋白、陈赓、方志敏、周恩来、毛泽东这七位作为代表?

阎晶明:根据我个人对鲁迅研究发展历史的观察,这么多年来鲁迅研究确实取得了很多丰富的成果,每个时期都有一些特点,这些特点与社会、政治、历史、文化的变化都有一定关联。总体上来说,最近这三十年的鲁迅研究在作品研究方面拓展了很多新的观点、新的尝试,从鲁迅的生平和形象塑造来说,也让他回到人间,把他从原来刻板的、严肃的、“神坛”式的人物拉到了人间烟火中,但是也有跑偏的时候,有时存在八卦式、庸俗化的倾向。

鲁迅既然是一个思想家、革命家、文学家,他对中国社会、中国历史、中国现实的革命都是非常关注的,他跟同时代那些革命人物必然有这样那样的联系。我觉得这些话题对于鲁迅研究来说还是非常重要的。我不敢说这本书已经做得有多好,但是我认为这个话题本身是非常值得去讨论的。如果这本书能让大家继续延展讨论下去,我觉得它的意义和价值就得到了最大的体现。

鲁迅跟共产党人的联系,绝不仅仅是跟这几个人,选择鲁迅与这几位政治人物之间的交往,是因为他们的代表性是毋庸置疑的。这些人物都是中国共产党早期的领袖人物,毛泽东、周恩来是新中国的缔造者,方志敏是革命烈士,陈赓也是将军级的人物,他们在党史上都具有非常重要的地位,对中国社会历史都具有很大的影响力。

读品:《同怀》最后一章是《鲁迅全集》出版史,其中提到“《鲁迅全集》的发生、发展,很大程度上早已超出了文学出版的范畴”,在文学之外,《鲁迅全集》的出版具有怎样的意义?

阎晶明:关于《鲁迅全集》出版史,在我个人的考察里有一个主线,谈中国共产党在《鲁迅全集》出版历程当中所发挥的作用,我觉得这个就能体现出以毛泽东为代表的中国共产党人与鲁迅之间思想上、精神上以及对革命认识上的共通之处。

从1937年启动出版,《鲁迅全集》就与中国共产党,尤其是延安的中国共产党中央有密切关系。《鲁迅全集》的搜集整理、注释、考订都是在政府有组织的带领下完成的,此后的很多年,《鲁迅全集》实际上就是一个国家工程,可以说它一直得到了国家、政府的支持,其实从这一点也能看出鲁迅受到的高度重视。

读品:将鲁迅放置到他所处的时代,观察他多方面的社会活动,系统梳理他与同时代政治人物的关系之后,您发掘出了鲁迅什么样的侧面?

阎晶明:通过梳理,能够更好地认识鲁迅从青年时代起的志向,以及他对中国历史、中国人性格的理解,他的“立人”思想,他要改造国民性的迫切愿望,他“哀其不幸,怒其不争”的态度。这些思想跟毛泽东、跟很多政治人物虽然在表述上不一样,但在理解上有很多相通的地方,这也是我觉得鲁迅作为革命家非常成立的一个重要原因。

从“神交”到“同怀”

读品:“同怀”一词,出自鲁迅写给瞿秋白的一副联语“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”。这个词有非常丰厚的内涵,想请您具体阐释一下。

阎晶明:其实我原来强调的另一个词叫“神交”,尽管我写了鲁迅跟七个人的关系,但其中鲁迅真正见过面的没几个,他跟李大钊是见过面的,跟陈独秀见过面没有,现在也是存疑的;他跟毛泽东和周恩来是肯定没有见过面的;他跟陈赓见过面,但可能不大知道陈赓是谁;接到方志敏的手稿之前,我觉得他未必知道有方志敏这样一个人存在。但是他们之间却有很深的精神的联系,思想的相通。如果说这是一种交往的话,我们只能说是“神交”,强调相通性,就是毛泽东说的“我与鲁迅的心是相通的”。“相通”从另外一个层面上来讲就是“同怀”,同样的情怀,比如说对中国、对中国人、对中国革命,他们在很多认识上都是高度一致的。我觉得选用“同怀”来做书名,可能更切近主题本身。

读品:书中有哪些鲁迅与中国共产党人之间鲜为人知的故事或细节?

阎晶明:其实我写的这七个人物个个在党史上都非常重要,他们跟鲁迅交往的过程当中,很多细节都很有意思。比如鲁迅跟毛泽东和周恩来,他们之间精神上的联系是非常紧密的,现实中也曾有见面的机会,但最后总是阴差阳错没有见到面。而鲁迅的弟弟周作人倒是有机会跟他们见面,但是周作人走的道路跟他们完全不一样。

比如说鲁迅跟陈赓见了一面还是两面,到现在大家还在讨论当中。比如说方志敏为什么要把他的手稿、书信送到上海,送到内山书店转给鲁迅,由鲁迅转给共产党送到延安,这里也涉及到一个非常复杂、有趣的故事。比如鲁迅对瞿秋白的极度欣赏,他们在写作上的合作,以及瞿秋白到苏区后,鲁迅对他的关心……有很多值得去梳理的细节,包括鲁迅对李大钊形象的描述,鲁迅和陈独秀之间关系的起落,以及他们到底是否见过面,现在也有不同的说法。

鲁迅并不是“纯文学”的作家

读品:您曾多次强调,鲁迅并不是一位“纯文学”的作家。他与这些中国共产党政治人物的交往,如何影响了他的文学创作?

阎晶明:我们不能强行去阐释他们之间具体的交往直接导致了鲁迅创作的结果,但是鲁迅与这些人在思想上、精神上的相通,他们倾向的一致,对鲁迅的创作来说应该是一个互相影响的过程。

比如鲁迅早期的小说,从《狂人日记》开始,最早的三篇小说都发表在《新青年》上面。我们知道《新青年》今天的定位已经算是早期党中央的机关刊物,我到上海的中共一大会址纪念馆参观,发现有一本《新青年》的第六卷第五期,这期刊物上李大钊发表了《我的马克思主义观》,同期还发表了好几篇介绍马克思主义的文章,这一期《新青年》后来也被认为是马克思主义专刊,而在这本专刊上面就有鲁迅的小说《药》,由此可见《药》的革命性。鲁迅说的“遵命文学”,也是因为《药》这篇小说,但他不是遵哪个长官的命,是遵那些革命的先驱者们的命,他们的追求跟鲁迅是一样的,所以他们所为鲁迅也愿意同步。只不过革命者们是用政治的观点来表达,而鲁迅是用文学的方式。

陈赓是一个跟文学没什么关系的人,但鲁迅跟陈赓见面的原因又是最文学的,因为他想写一部红军题材的小说。但是鲁迅最后没有写,也是出于他的创作观,他还是要保证文学性,保证创作的水准,而不会概念式地写一部革命文学,这也反映了他在文学上的严肃态度。虽然鲁迅最终没有写出这部小说,但是也反映了两件事:第一,他有这个意愿;第二,他又要尊重文学的创作规律。

鲁迅与瞿秋白一起合作的杂文应该有十篇以上,大概是十二篇。目前所知道的这些篇目都是两个人一起讨论,然后由瞿秋白执笔写初稿,鲁迅再修改,用鲁迅的名字发表,现在也都收到了《鲁迅全集》里面,这当然是一种创作上的影响。

读品:全书论必有据、观点鲜明,“决不做妄猜、漫议式的评价”。除了鲁迅的作品、日记、书信等等,您在研究时还参考了哪些方面的资料?本书很多地方是在有限的资料基础上展开想象,您在创作时如何平衡文学性与真实性?

阎晶明:首先要对鲁迅本人的一些日记、书信、文章有所了解,同时还得阅读大量的参考读物。比如像冯雪峰的全集里面所有涉及到相关话题的,我都得去认真地读,包括像王锡荣老师这样的鲁迅研究专家的著作,像北京的孙郁写的《鲁迅与陈独秀》等等都是重要的读物。包括关于党史的读物,像《毛泽东年谱》,在我写这本书的过程中起到了非常重要的参考作用。还有大量发表在学术刊物、报纸上的访谈,相关人物的回忆,这些都能够帮助我更好地理解这个话题,作为梳理人物关系脉络的支撑。这既是一个创作的过程,也是一个学习的过程。

我一直强调,我们不要为了故事的有趣而遗忘了这个故事本身要表达的主题,也不要只为了树立主题而忘记了这是一个丰富的、活跃的、有趣的人和事构成的故事。要在写文章时找到这二者之间的平衡点,我未必能够完全做到,但这是我努力的方向。

阎晶明

中国作协副主席、著名评论家。长期从事鲁迅研究,中国当代文学、艺术评论。著有《鲁迅还在》《鲁迅与陈西滢》《须仰视才见》等,编选出版《鲁迅演讲集》《鲁迅箴言新编》,新近出版《同怀:鲁迅与中国共产党人》。