□思郁

我很早就对这两位诺奖诗人感兴趣,关于两人的书也关注了不少。大学时候第一次读切斯沃夫·米沃什,就是他的《米沃什词典》,诗人西川翻译,用词条的形式写了一本独特的自传或者回忆录。印象很深的就是米沃什说他来自一个小地方、小国家,此后无论走到哪里,哪怕获得了诺奖之后,他都有一种小地方人的谨慎感,用小的眼光看大世界。我读约瑟夫·布罗茨基的第一本书是刘文飞翻译的《文明的孩子》,那是布罗茨基几篇散文的合集,都是布罗茨基的经典代表作,尤其谈论到他的师承,诗歌的源头,总结了俄罗斯的诗歌金链,奥西普·曼德施塔姆、玛丽娜·茨维塔耶娃、安娜·阿赫玛托娃等等,让人一读难忘。

在之后的十几年中,两人中文版作品陆续出版,研究两人作品的书籍越来越多。这两人的作品,你读得越多就发现身上有很多类似的地方,但更有不同的性格特点,有交叉性,也有相异性。他们到美国之后,保持了终身的友谊,并且这种诗人的友谊形成了一个巨大的同心圆,向外延伸,吸引了不少同类诗人相聚成行。

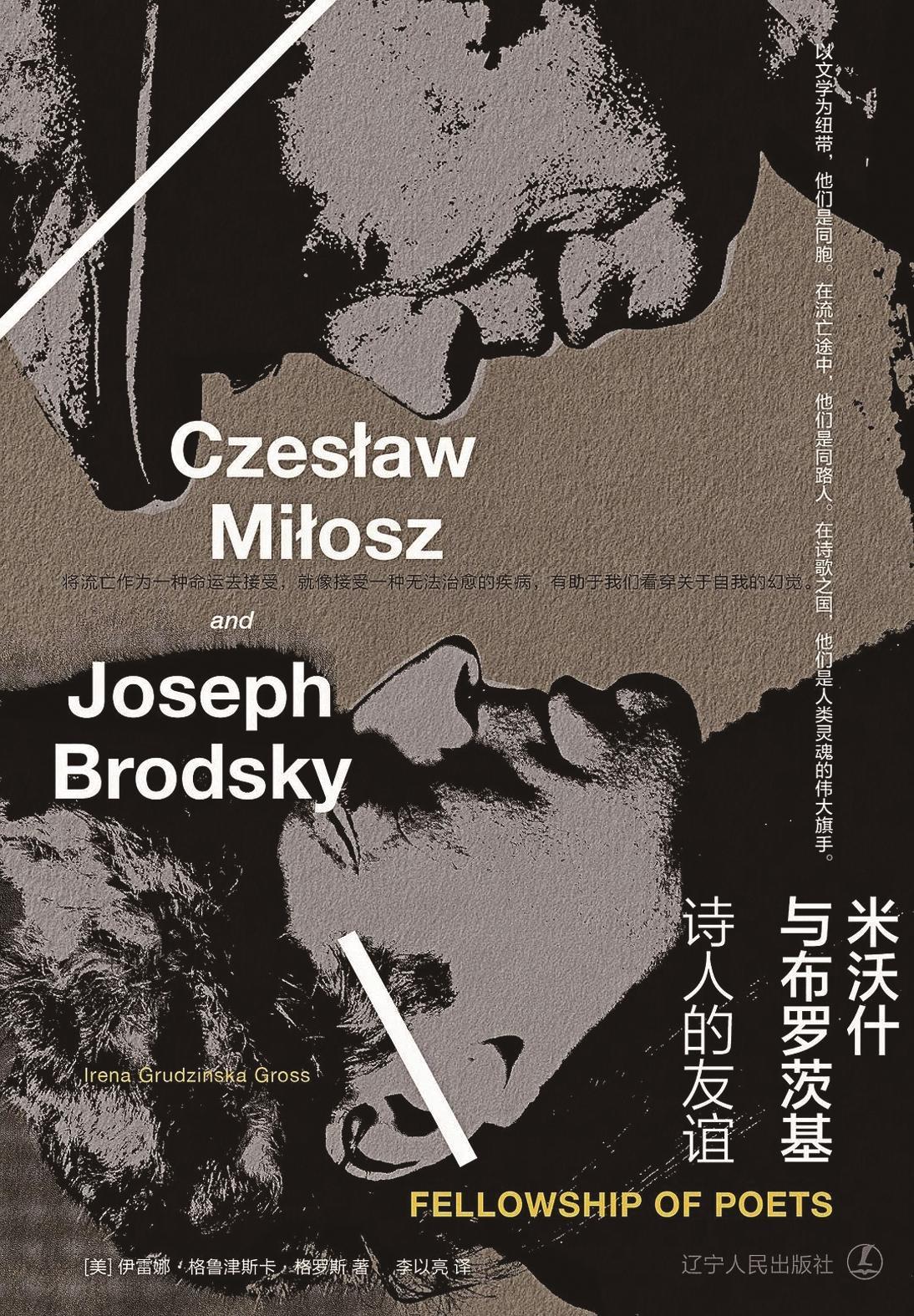

在《米沃什与布罗茨基:诗人的友谊》中,同样是移民作家的伊雷娜·格鲁津斯卡·格罗斯总结了这两位诗人之间“思想的友谊”,她说,“正是他们两国的历史,迫使当代最伟大的波兰和俄罗斯诗人相互回应”。对此,我深表赞同,相似的经历塑造了他们共同的价值取向、诗歌趣味、写作风格,以及为人处世的方式等。

米沃什出生于1911年,他的家族是波兰的一个小贵族家庭,他终身都是虔诚的天主教教徒,大学学的法学专业,战争结束后,一直担任低级的外交官。上个世纪五十年代初,他离开波兰,六十年代后移居到了美国加利福尼亚伯克利大学,成为斯拉夫语言文学教授。他十五岁开始写诗,一直使用波兰语写作,移民之后一直默默无闻。1980年获得诺贝尔文学奖。

布罗茨基出生在1940年的列宁格勒,比米沃什小了将近三十岁。他也是十五岁左右开始写诗。他没接受过正统的学校教育,很早就退学,做过锅炉工、医院看护、地质勘探工,还当过水手等等。在布罗茨基身上发生改变命运的事件就是,1964年,他因为不劳而获,成为社会寄生虫,被判处五年劳动,流放到西伯利亚地区。这件审判在国际上引起了轰动,萨特、库切等西方名人都联名上书为他辩护,最终布罗茨基流放一年后获释,随后被驱逐出境。1972年,他被迫移民国外,在奥地利和英国短暂停留后,定居美国。1987年获得诺贝尔文学奖,1996年去世的时候,只有56岁。

这两位诗人相遇,源于两人之间的惺惺相惜,也是米沃什主动伸出援手。在1972年,也就是布罗茨基刚刚落地美国不久,米沃什主动写信给布罗茨基,邀请他翻译自己的诗歌,还宽慰他说,初到异国的生活是非常艰难的,但是熬过一段就会好起来。他还给出了自己的建议,那就是尽快投入工作,如果不能写诗,那就做翻译。布罗茨基收到信时,对米沃什的诗歌一无所知。但是他对米沃什的主动援手,念念不忘。两人相识多年后,依然满怀感激地回忆米沃什的信。

《诗人的友谊》当中,分析了两位诗人对待宗教、帝国、诗歌、翻译以及女性的态度。比如在谈到对语言的态度时,伊雷娜说米沃什“隔绝于他的读者,选择忠实于自己的母语,抵制作为‘东道主’的言语。他用英语工作,但他主要的创作(写诗)却只用波兰语”。布罗茨基正好相反,他把自己当成了一个移民,携带着自己的语言,在一个新的国度重新建构自己的新的生活,“他决定像所有奋发有为的移民一样,带着移民的胆识和口音,进入那种新的语言”。

像布罗茨基这样的移民作家并不算少数,比如纳博科用英语写出了《洛丽塔》,昆德拉用法语写作小说,齐奥朗用法语写哲学随笔,布罗茨基后期也用英文写作了很多一流的散文。

有擅长多语写作的作家,也有苦守自己母语的作家。我一直强调一个观点,作家并非某种单一语言的囚徒,但是对米沃什这样的作家而言,语言大概是他唯一可以随身携带的行李,终身不舍得丢弃,也无法丢弃。

■好书试读

画家克林索尔四十二岁那年在邻近帕帕皮奥、卡勒诺和拉古诺的南方地区度过了自己最后一个夏天,那儿是他年轻时就十分喜欢并经常光顾的地方。他在那儿创作了最后一批绘画,全是自由阐释外在现象世界的创作,全是奇异地闪烁出光亮却又梦幻般寂静的作品,画着弯弯的树木以及像种植在地里的房屋,专家们据此断定他已超过自己的“古典时期”。他的调色板显示他选用了当时别人极少采用的极其明亮的色彩:镉黄色和镉红色,银绿色,彩釉色,钴蓝色,钴紫色,银朱色和鹳嘴红色。

深秋时分,克林索尔的朋友们都被他的死讯吓了一跳

——《克林索尔的最后夏天》

[德] 赫尔曼·黑塞

江苏凤凰文艺出版社

我气喘吁吁爬到三楼楼梯口时,远远看到一个穿皮袄的牧民蹲在我的办公室门口抽烟。

我走到办公室门口,停下来看那个牧民。那个牧民二十几岁的样子,卷发,古铜色皮肤,是个青年牧民。

青年牧民站起来问我:“这个办公室里上班的人是不是你?”

我看着他,点了点头。

青年牧民的样子有点张扬,站起来看了看自己手腕上的电子表,问:“你为什么迟到了二十三分钟?”

我也看了看自己手腕上的手表,确实迟到了二十三分钟。我们下午两点半上班,现在是两点五十三。

我问他:“你有什么事吗?”

青年牧民咄咄逼人,问:“你们国家干部上班可以随便迟到吗?”

我往前一步,拿出钥匙准备开门。

我开门时,青年牧民还在抽烟。

我开门进去后,青年牧民也准备跟进来。他手里还捏着那根已经抽了一半的烟。

我把他挡在门口,说:“你先把烟掐掉再进来!”

——《松木的清香——万玛才旦遗作小说集》

万玛才旦 久美成列 中信出版社