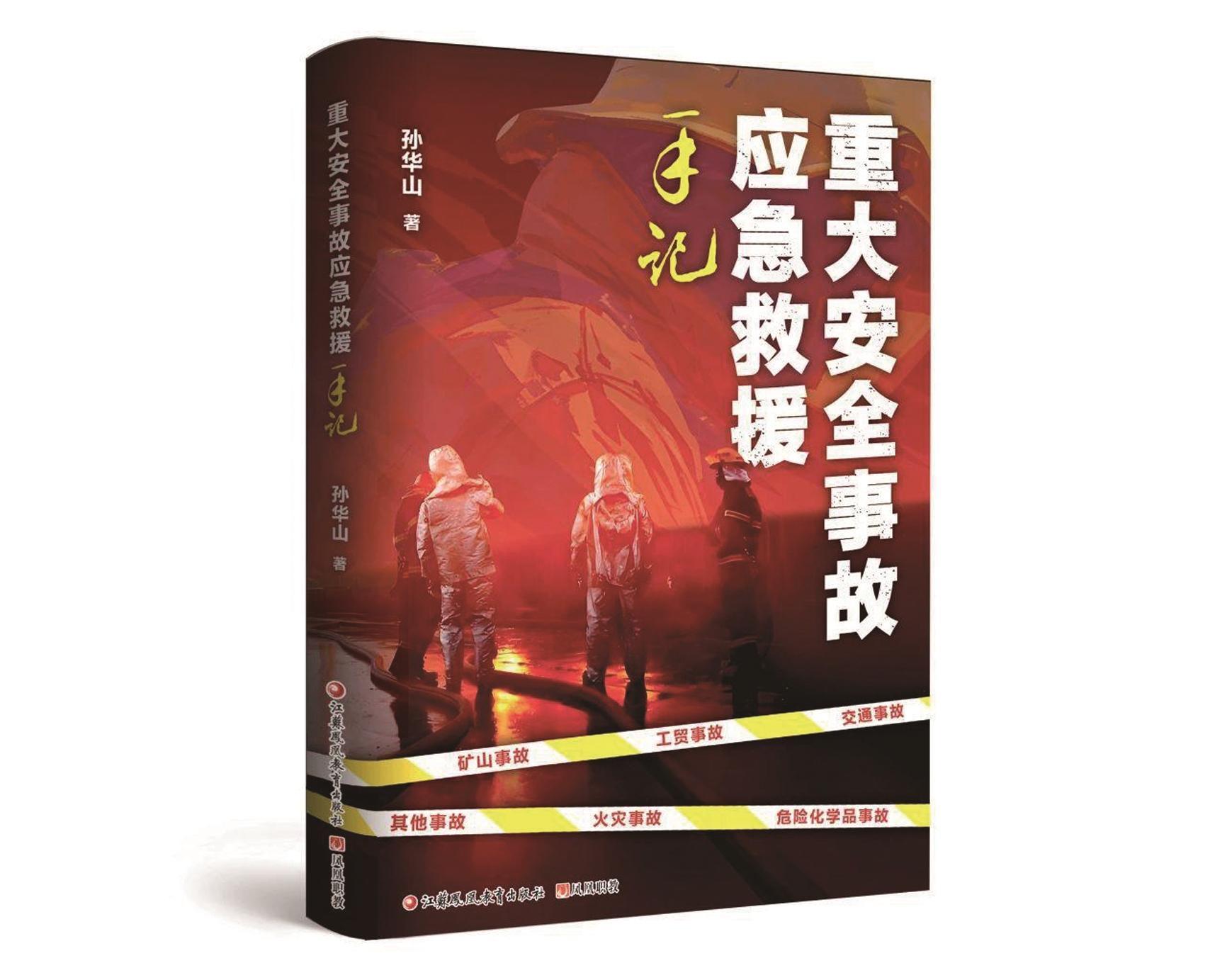

近日,由孙华山撰写的《重大安全事故应急救援手记》出版,引发热烈反响。作者重返过去20年参与处理的重大危机现场,抽丝剥茧分析各类事故的发生经过和应对过程。

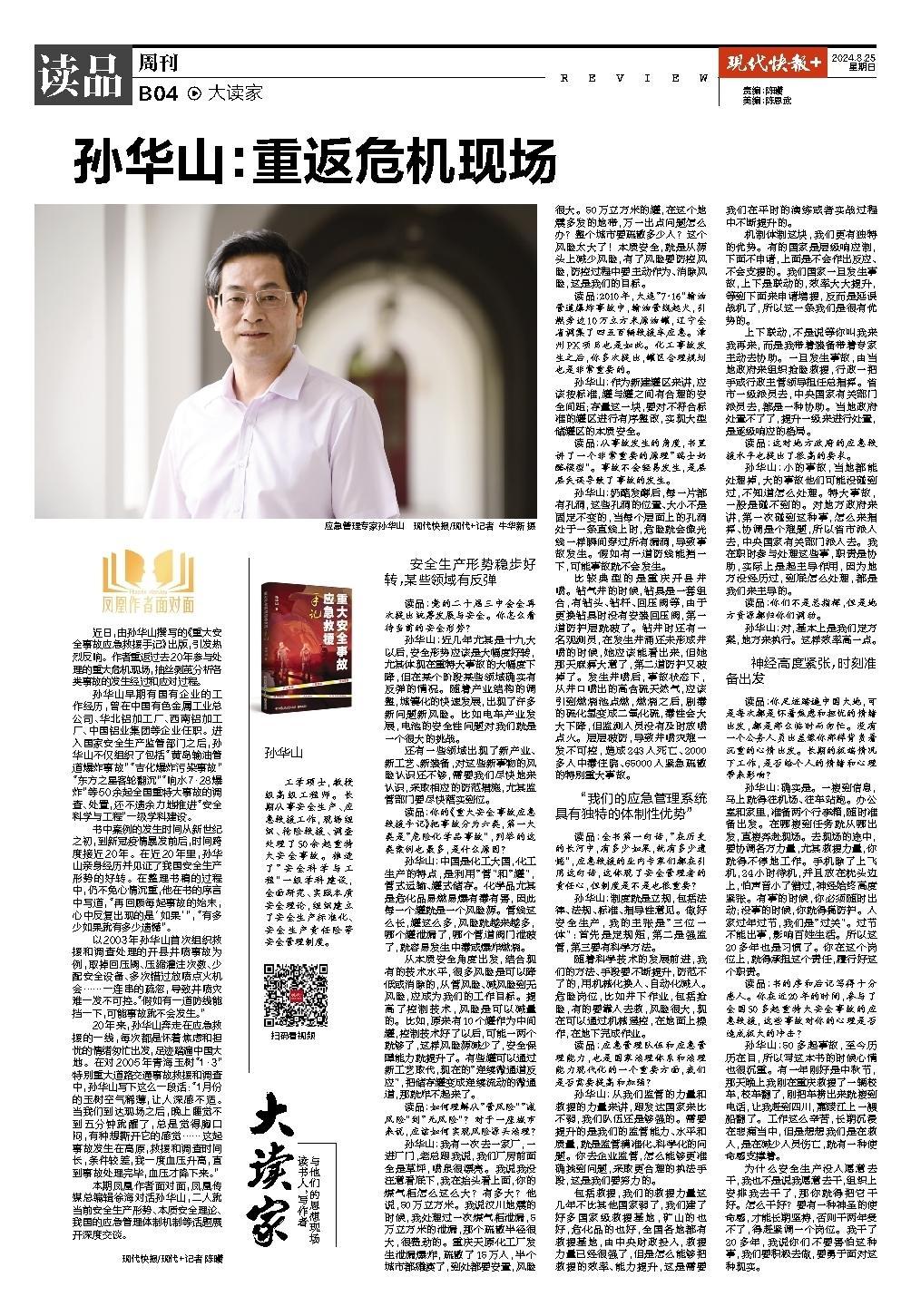

孙华山早期有国有企业的工作经历,曾在中国有色金属工业总公司、华北铝加工厂、西南铝加工厂、中国铝业集团等企业任职。进入国家安全生产监管部门之后,孙华山不仅组织了包括“黄岛输油管道爆炸事故”“吉化爆炸污染事故”“东方之星客轮翻沉”“响水7·28爆炸”等50余起全国重特大事故的调查、处置,还不遗余力地推进“安全科学与工程”一级学科建设。

书中案例的发生时间从新世纪之初,到新冠疫情暴发前后,时间跨度接近20年。在近20年里,孙华山亲身经历并见证了我国安全生产形势的好转。在整理书稿的过程中,仍不免心情沉重,他在书的序言中写道,“再回顾每起事故的始末,心中反复出现的是‘如果’”,“有多少如果就有多少遗憾”。

以2003年孙华山首次组织救援和调查处理的开县井喷事故为例,取掉回压阀、压缩灌注次数、少配安全设备、多次错过放喷点火机会……一连串的疏忽,导致井喷灾难一发不可控。“假如有一道防线能挡一下,可能事故就不会发生。”

20年来,孙华山奔走在应急救援的一线,每次都是怀着焦虑和担忧的情绪匆忙出发,足迹踏遍中国大地。在对2005年青海玉树“1·3”特别重大道路交通事故救援和调查中,孙华山写下这么一段话:“1月份的玉树空气稀薄,让人深感不适。当我们到达现场之后,晚上睡觉不到五分钟就醒了,总是觉得胸口闷,有种想撕开它的感觉……这起事故发生在高原,救援和调查时间长,条件较差,我一度血压升高,直到事故处理完毕,血压才降下来。”

本期凤凰作者面对面,凤凰传媒总编辑徐海对话孙华山,二人就当前安全生产形势、本质安全理论、我国的应急管理体制机制等话题展开深度交谈。

现代快报/现代+记者 陈曦

安全生产形势稳步好转,某些领域有反弹

读品:党的二十届三中会全再次提出统筹发展与安全。你怎么看待当前的安全形势?

孙华山:近几年尤其是十九大以后,安全形势应该是大幅度好转,尤其体现在重特大事故的大幅度下降,但在某个阶段某些领域确实有反弹的情况。随着产业结构的调整,城镇化的快速发展,出现了许多新问题新风险。比如电车产业发展,电池的安全性问题对我们就是一个很大的挑战。

还有一些领域出现了新产业、新工艺、新装备,对这些新事物的风险认识还不够,需要我们尽快地来认识,采取相应的防范措施,尤其监管部门要尽快落实到位。

读品:你的《重大安全事故应急救援手记》把事故分为六类,第一大类是“危险化学品事故”,列举的这类案例也最多,是什么原因?

孙华山:中国是化工大国,化工生产的特点,是利用“管”和“罐”,管式运输、罐式储存。化学品尤其是危化品易燃易爆有毒有害,因此每一个罐就是一个风险源。管线这么长,罐这么多,风险就越来越多,哪个罐泄漏了,哪个管道阀门泄破了,就容易发生中毒或爆炸燃烧。

从本质安全角度出发,结合现有的技术水平,很多风险是可以降低或消除的,从管风险、减风险到无风险,应成为我们的工作目标。提高了控制技术,风险是可以减量的。比如,原来有10个罐作为中间罐,控制技术好了以后,可能一两个就够了,这样风险源减少了,安全保障能力就提升了。有些罐可以通过新工艺取代,现在的“连续微通道反应”,把储存罐变成连续流动的微通道,那就炸不起来了。

读品:如何理解从“管风险”“减风险”到“无风险”?对于一座城市来说,应该如何实现风险源头治理?

孙华山:我有一次去一家厂,一进厂门,老总跟我说,我们厂房前面全是草坪,喷泉很漂亮。我说我没注意看底下,我在抬头看上面,你的煤气柜怎么这么大?有多大?他说,50万立方米。我说汶川地震的时候,我处理过一次煤气柜泄漏,5万立方米的泄漏,那个疏散半径很大,很费劲的。重庆天原化工厂发生泄漏爆炸,疏散了15万人,半个城市都瘫痪了,到处都要安置,风险很大。50万立方米的罐,在这个地震多发的地带,万一出点问题怎么办?整个城市要疏散多少人?这个风险太大了!本质安全,就是从源头上减少风险,有了风险要防控风险,防控过程中要主动作为、消除风险,这是我们的目标。

读品:2010年,大连“7·16”输油管道爆炸事故中,输油管线起火,引燃旁边10万立方米原油罐,辽宁全省调集了四五百辆救援车应急。漳州PX项目也是如此。化工事故发生之后,你多次提出,罐区合理规划也是非常重要的。

孙华山:作为新建罐区来讲,应该按标准,罐与罐之间有合理的安全间距;存量这一块,要对不符合标准的罐区进行有序整改,实现大型储罐区的本质安全。

读品:从事故发生的角度,书里讲了一个非常重要的原理“瑞士奶酪模型”。事故不会轻易发生,是层层失误导致了事故的发生。

孙华山:奶酪发酵后,每一片都有孔洞,这些孔洞的位置、大小不是固定不变的,当每个层面上的孔洞处于一条直线上时,危险就会像光线一样瞬间穿过所有漏洞,导致事故发生。假如有一道防线能挡一下,可能事故就不会发生。

比较典型的是重庆开县井喷。钻气井的时候,钻具是一套组合,有钻头、钻杆、回压阀等,由于更换钻具时没有安装回压阀,第一道防护层就破了。钻井时还有一名观测员,在发生井涌还未形成井喷的时候,她应该能看出来,但她那天麻痹大意了,第二道防护又破掉了。发生井喷后,事故状态下,从井口喷出的高含硫天然气,应该引到燃烧池点燃,燃烧之后,剧毒的硫化氢变成二氧化硫,毒性会大大下降,但监测人员没有及时放喷点火。层层破防,导致井喷灾难一发不可控,造成243人死亡、2000多人中毒住院、65000人紧急疏散的特别重大事故。

“我们的应急管理系统具有独特的体制性优势”

读品:全书第一句话,“在历史的长河中,有多少如果,就有多少遗憾”,应急救援的业内专家们都在引用这句话,这体现了安全管理者的责任心,但制度是不是也很重要?

孙华山:制度就是立规,包括法律、法规、标准、指导性意见。做好安全生产,我的主张是“三位一体”:首先是定规矩,第二是强监管,第三要有科学方法。

随着科学技术的发展前进,我们的方法、手段要不断提升,防范不了的,用机械化换人、自动化减人。危险岗位,比如井下作业,包括抢险,有的要靠人去救,风险很大,现在可以通过机械遥控,在地面上操作,在地下完成作业。

读品:应急管理队伍和应急管理能力,也是国家治理体系和治理能力现代化的一个重要方面,我们是否需要提高和加强?

孙华山:从我们监管的力量和救援的力量来讲,跟发达国家来比不弱,我们队伍还是够强的。需要提升的是我们的监管能力、水平和质量,就是监管精准化、科学化的问题。你去企业监管,怎么能够更准确找到问题,采取更合理的执法手段,这是我们要努力的。

包括救援,我们的救援力量这几年不比其他国家弱了,我们建了好多国家级救援基地,矿山的也好,危化品的也好,全国各地都有救援基地,由中央财政投入,救援力量已经很强了,但是怎么能够把救援的效率、能力提升,这是需要我们在平时的演练或者实战过程中不断提升的。

机制体制这块,我们更有独特的优势。有的国家是层级响应制,下面不申请,上面是不会作出反应、不会支援的。我们国家一旦发生事故,上下是联动的,效率大大提升,等到下面来申请增援,反而是延误战机了,所以这一条我们是很有优势的。

上下联动,不是说等你叫我来我再来,而是我带着装备带着专家主动去协助。一旦发生事故,由当地政府来组织抢险救援,行政一把手或行政主管领导担任总指挥。省市一级派员去,中央国家有关部门派员去,都是一种协助。当地政府处置不了了,提升一级来进行处置,是逐级响应的格局。

读品:这对地方政府的应急救援水平也提出了很高的要求。

孙华山:小的事故,当地都能处理掉,大的事故他们可能没碰到过,不知道怎么处理。特大事故,一般是碰不到的。对地方政府来讲,第一次碰到这种事,怎么来指挥、协调是个难题,所以省市派人去,中央国家有关部门派人去。我在职时参与处理这些事,职责是协助,实际上是起主导作用,因为地方没经历过,到底怎么处理,都是我们来主导的。

读品:你们不是总指挥,但是地方资源都归你们调动。

孙华山:对,基本上是我们定方案,地方来执行。这样效率高一点。

神经高度紧张,时刻准备出发

读品:你足迹踏遍中国大地,可是每次都是怀着焦虑和担忧的情绪出发,都是那么临时而匆忙。没有一个公务人员出差像你那样背负着沉重的心情出发。长期的极端情况下工作,是否给个人的情绪和心理带来影响?

孙华山:确实是。一接到信息,马上就得往机场、往车站跑。办公室和家里,准备两个行李箱,随时准备出发。在哪接到任务就从哪出发,直接奔赴现场。去现场的途中,要协调各方力量,尤其救援力量,你就得不停地工作。手机除了上飞机,24小时待机,并且放在枕头边上,怕声音小了错过,神经始终高度紧张。有事的时候,你必须随时出动;没事的时候,你就得搞防护。人家过年过节,我们是“过关”。过节不能出事,影响百姓生活。所以这20多年也是习惯了。你在这个岗位上,就得承担这个责任,履行好这个职责。

读品:书的序和后记写得十分感人。你在近20年的时间,参与了全国50多起重特大安全事故的应急救援,这些事故对你的心理是否造成极大的冲击?

孙华山:50多起事故,至今历历在目,所以写这本书的时候心情也很沉重。有一年刚好是中秋节,那天晚上我刚在重庆救援了一辆校车,校车翻了,刚把车捞出来就接到电话,让我赶到四川,嘉陵江上一艘船翻了。工作这么辛苦,长期沉浸在悲痛当中,但是想想我们是在救人,是在减少人员伤亡,就有一种使命感支撑着。

为什么安全生产没人愿意去干,我也不是说我愿意去干,组织上安排我去干了,那你就得把它干好。怎么干好?要有一种神圣的使命感,才能长期坚持,否则干两年受不了,得赶紧调一个岗位。我干了20多年,我说你们不要害怕这种事,我们要积极去做,要勇于面对这种现实。

孙华山

工学硕士,教授级高级工程师。长期从事安全生产、应急救援工作,现场组织、抢险救援、调查处理了50余起重特大安全事故。推进了“安全科学与工程”一级学科建设,全面研究、实践本质安全理论,组织建立了安全生产标准化、安全生产责任险等安全管理制度。