一条、二条、三条、四条……这不是打麻将,这是在说南京的街巷。今天,文脉君和大家说说南京那些“条”巷。

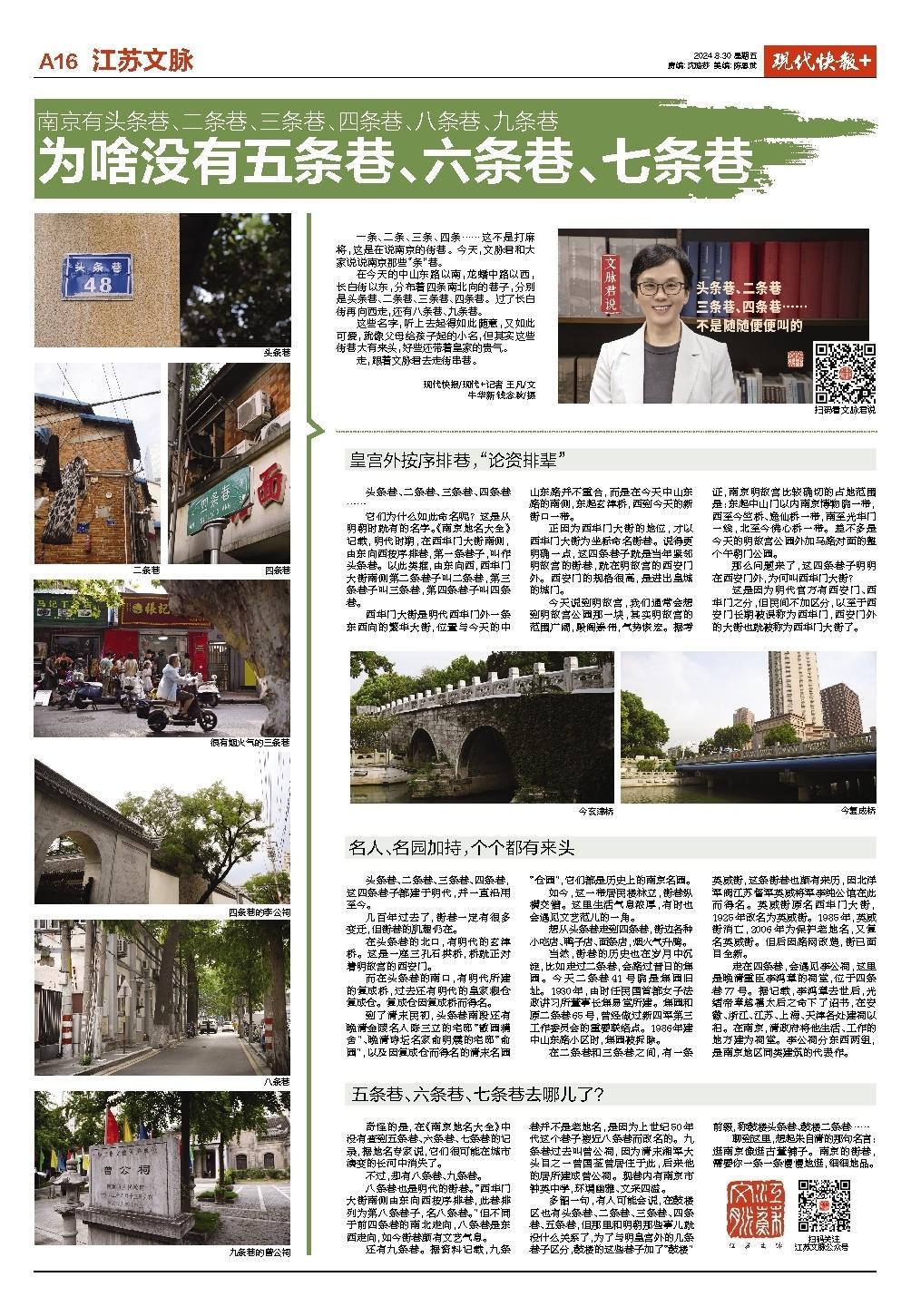

在今天的中山东路以南,龙蟠中路以西,长白街以东,分布着四条南北向的巷子,分别是头条巷、二条巷、三条巷、四条巷。过了长白街再向西走,还有八条巷、九条巷。

这些名字,听上去起得如此随意,又如此可爱,就像父母给孩子起的小名,但其实这些街巷大有来头,好些还带着皇家的贵气。

走,跟着文脉君去走街串巷。

现代快报/现代+记者 王凡/文

牛华新 钱念秋/摄

皇宫外按序排巷,“论资排辈”

头条巷、二条巷、三条巷、四条巷……

它们为什么如此命名呢?这是从明朝时就有的名字。《南京地名大全》记载,明代时期,在西华门大街南侧,由东向西按序排巷,第一条巷子,叫作头条巷。以此类推,由东向西,西华门大街南侧第二条巷子叫二条巷,第三条巷子叫三条巷,第四条巷子叫四条巷。

西华门大街是明代西华门外一条东西向的繁华大街,位置与今天的中山东路并不重合,而是在今天中山东路的南侧,东起玄津桥,西到今天的新街口一带。

正因为西华门大街的地位,才以西华门大街为坐标命名街巷。说得更明确一点,这四条巷子就是当年紧邻明故宫的街巷,就在明故宫的西安门外。西安门的规格很高,是进出皇城的城门。

今天说到明故宫,我们通常会想到明故宫公园那一块,其实明故宫的范围广阔,殿阁崇伟,气势恢宏。据考证,南京明故宫比较确切的占地范围是:东起中山门以内南京博物院一带,西至今竺桥、逸仙桥一带,南至光华门一线,北至今佛心桥一带。差不多是今天的明故宫公园外加马路对面的整个午朝门公园。

那么问题来了,这四条巷子明明在西安门外,为何叫西华门大街?

这是因为明代官方有西安门、西华门之分,但民间不加区分,以至于西安门长期被误称为西华门,西安门外的大街也就被称为西华门大街了。

名人、名园加持,个个都有来头

头条巷、二条巷、三条巷、四条巷,这四条巷子都建于明代,并一直沿用至今。

几百年过去了,街巷一定有很多变迁,但街巷的肌理仍在。

在头条巷的北口,有明代的玄津桥。这是一座三孔石拱桥,桥就正对着明故宫的西安门。

而在头条巷的南口,有明代所建的复成桥,过去还有明代的皇家粮仓复成仓。复成仓因复成桥而得名。

到了清末民初,头条巷南段还有晚清金陵名人陈三立的宅邸“散园精舍”、晚清诗坛名家俞明震的宅邸“俞园”,以及因复成仓而得名的清末名园“仓园”,它们都是历史上的南京名园。

如今,这一带居民楼林立,街巷纵横交错。这里生活气息浓厚,有时也会遇见文艺范儿的一角。

想从头条巷走到四条巷,街边各种小吃店、鸭子店、面条店,烟火气升腾。

当然,街巷的历史也在岁月中沉淀,比如走过二条巷,会路过昔日的焦园。今天二条巷41号院是焦园旧址。1930年,由时任民国首都女子法政讲习所董事长焦易堂所建。焦园和原二条巷65号,曾经做过新四军第三工作委员会的重要联络点。1986年建中山东路小区时,焦园被拆除。

在二条巷和三条巷之间,有一条英威街,这条街巷也颇有来历,因北洋军阀江苏督军英威将军李纯公馆在此而得名。英威街原名西华门大街,1925年改名为英威街。1985年,英威街消亡,2006年为保护老地名,又复名英威街。但后因路网改造,街已面目全新。

走在四条巷,会遇见李公祠,这里是晚清重臣李鸿章的祠堂,位于四条巷77号。据记载,李鸿章去世后,光绪帝奉慈禧太后之命下了诏书,在安徽、浙江、江苏、上海、天津各处建祠以祀。在南京,清政府将他生活、工作的地方建为祠堂。李公祠分东西两组,是南京地区同类建筑的代表作。

五条巷、六条巷、七条巷去哪儿了?

奇怪的是,在《南京地名大全》中没有查到五条巷、六条巷、七条巷的记录,据地名专家说,它们很可能在城市演变的长河中消失了。

不过,却有八条巷、九条巷。

八条巷也是明代的街巷。“西华门大街南侧由东向西按序排巷,此巷排列为第八条巷子,名八条巷。”但不同于前四条巷的南北走向,八条巷是东西走向,如今街巷颇有文艺气息。

还有九条巷。据资料记载,九条巷并不是老地名,是因为上世纪50年代这个巷子接近八条巷而改名的。九条巷过去叫曾公祠,因为清末湘军大头目之一曾国荃曾居住于此,后来他的居所建成曾公祠。现巷内有南京市钟英中学,环境幽雅、文采四溢。

多韶一句,有人可能会说,在鼓楼区也有头条巷、二条巷、三条巷、四条巷、五条巷,但那里和明朝那些事儿就没什么关系了,为了与明皇宫外的几条巷子区分,鼓楼的这些巷子加了“鼓楼”前缀,称鼓楼头条巷、鼓楼二条巷……

聊到这里,想起朱自清的那句名言:逛南京像逛古董铺子。南京的街巷,需要你一条一条慢慢地逛,细细地品。