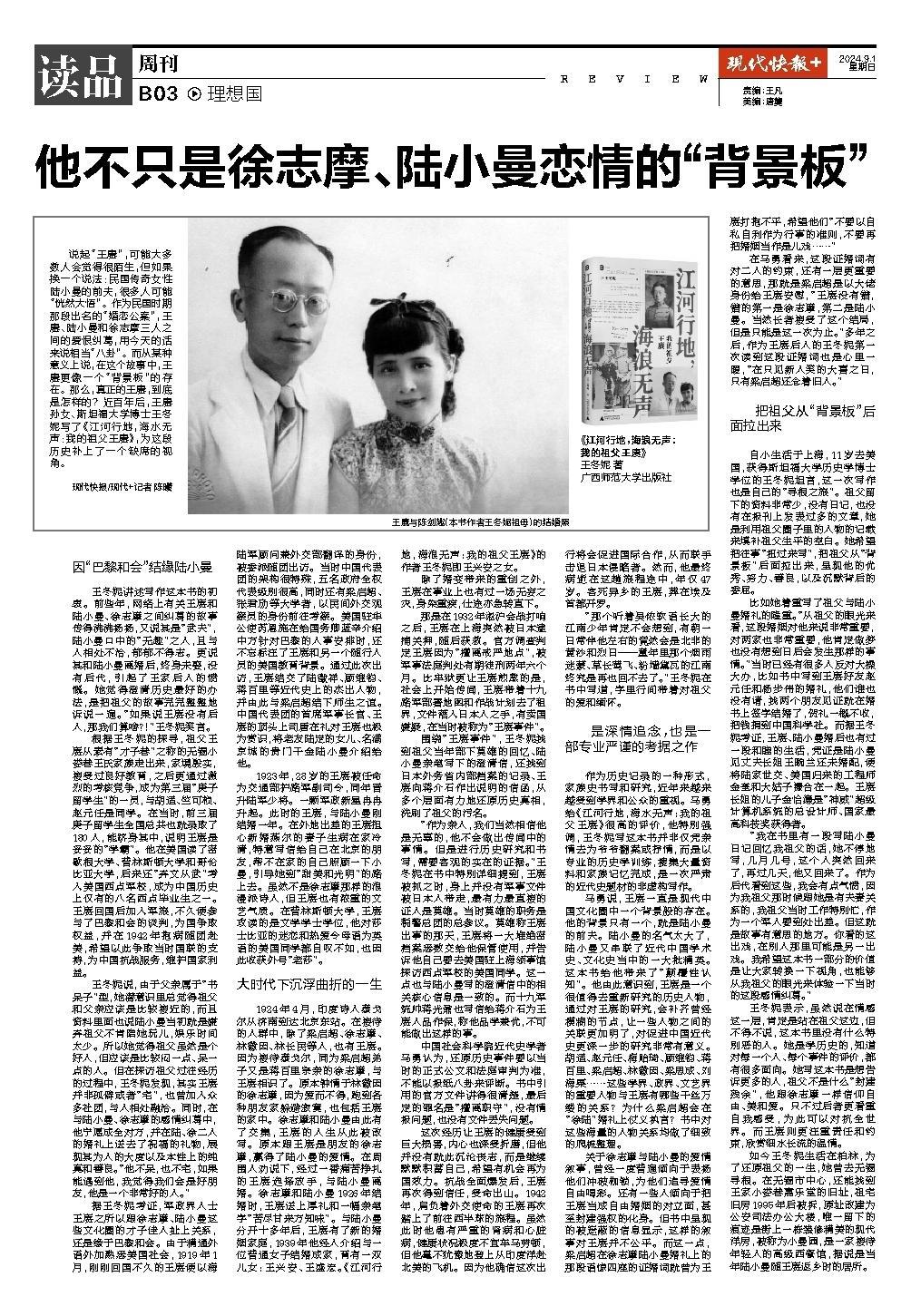

说起“王赓”,可能大多数人会觉得很陌生,但如果换一个说法:民国传奇女性陆小曼的前夫,很多人可能“恍然大悟”。作为民国时期那段出名的“婚恋公案”,王赓、陆小曼和徐志摩三人之间的爱恨纠葛,用今天的话来说相当“八卦”。而从某种意义上说,在这个故事中,王赓更像一个“背景板”的存在。那么,真正的王赓,到底是怎样的?近百年后,王赓孙女、斯坦福大学博士王冬妮写了《江河行地,海水无声:我的祖父王赓》,为这段历史补上了一个缺席的视角。

现代快报/现代+记者 陈曦

因“巴黎和会”结缘陆小曼

王冬妮讲述写作这本书的初衷。前些年,网络上有关王赓和陆小曼、徐志摩之间纠葛的故事传得沸沸扬扬,又说其是“武夫”,陆小曼口中的“无趣”之人,且与人相处不洽,郁郁不得志。更说其和陆小曼离婚后,终身未娶,没有后代,引起了王家后人的愤慨。她觉得澄清历史最好的办法,是把祖父的故事完完整整地诉说一遍。“如果说王赓没有后人,那我们算啥?!”王冬妮笑言。

根据王冬妮的探寻,祖父王赓从素有“才子巷”之称的无锡小娄巷王氏家族走出来,家境殷实,接受过良好教育,之后更通过激烈的考核竞争,成为第三届“庚子留学生”的一员,与胡适、竺可桢、赵元任是同学。在当时,前三届庚子留学生全国总共也就录取了180人,能跻身其中,说明王赓是妥妥的“学霸”。他在美国读了密歇根大学、普林斯顿大学和哥伦比亚大学,后来还“弃文从武”考入美国西点军校,成为中国历史上仅有的八名西点毕业生之一。王赓回国后加入军旅,不久便参与了巴黎和会的谈判,为国争取权益,并在1942年抱病随团赴美,希望以此争取当时国联的支持,为中国抗战服务,维护国家利益。

王冬妮说,由于父亲属于“书呆子”型,她潜意识里总觉得祖父和父亲应该是比较接近的,而且资料里面也说陆小曼当初就是嫌弃祖父不肯陪她玩儿,娱乐时间太少。所以她觉得祖父虽然是个好人,但应该是比较闷一点、呆一点的人。但在探访祖父过往经历的过程中,王冬妮发现,其实王赓并非孤僻或者“宅”,也曾加入众多社团,与人相处融洽。同时,在与陆小曼、徐志摩的感情纠葛中,他宁愿成全对方,并在陆、徐二人的婚礼上送去了祝福的礼物,展现其为人的大度以及本性上的纯真和善良。“他不呆,也不宅,如果能遇到他,我觉得我们会是好朋友,他是一个非常好的人。”

据王冬妮考证,军政界人士王赓之所以跟徐志摩、陆小曼这些文化圈的才子佳人扯上关系,还是缘于巴黎和会。由于精通外语外加熟悉美国社会,1919年1月,刚刚回国不久的王赓便以海陆军顾问兼外交部翻译的身份,被委派随团出访。当时中国代表团的架构很特殊,五名政府全权代表级别很高,同时还有梁启超、张君劢等大学者,以民间外交观察员的身份前往考察。美国驻华公使芮恩施在给国务卿蓝辛介绍中方针对巴黎的人事安排时,还不忘标注了王赓和另一个随行人员的美国教育背景。通过此次出访,王赓结交了陆徵祥、顾维钧、蒋百里等近代史上的杰出人物,并由此与梁启超结下师生之谊。中国代表团的首席军事长官、王赓的顶头上司唐在礼对王赓也极为赏识,将老友陆定的女儿、名满京城的贵门千金陆小曼介绍给他。

1923年,28岁的王赓被任命为交通部护路军副司令,同年晋升陆军少将。一颗军政新星冉冉升起。此时的王赓,与陆小曼刚结婚一年。在外地出差的王赓担心新婚燕尔的妻子生病在家冷清,特意写信给自己在北京的朋友,帮不在家的自己照顾一下小曼,引导她到“甜美和光明”的路上去。虽然不是徐志摩那样的浪漫派诗人,但王赓也有浓重的文艺气质。在普林斯顿大学,王赓攻读的是文学学士学位,他对莎士比亚的迷恋和热爱令母语为英语的美国同学都自叹不如,也因此收获外号“老莎”。

大时代下沉浮曲折的一生

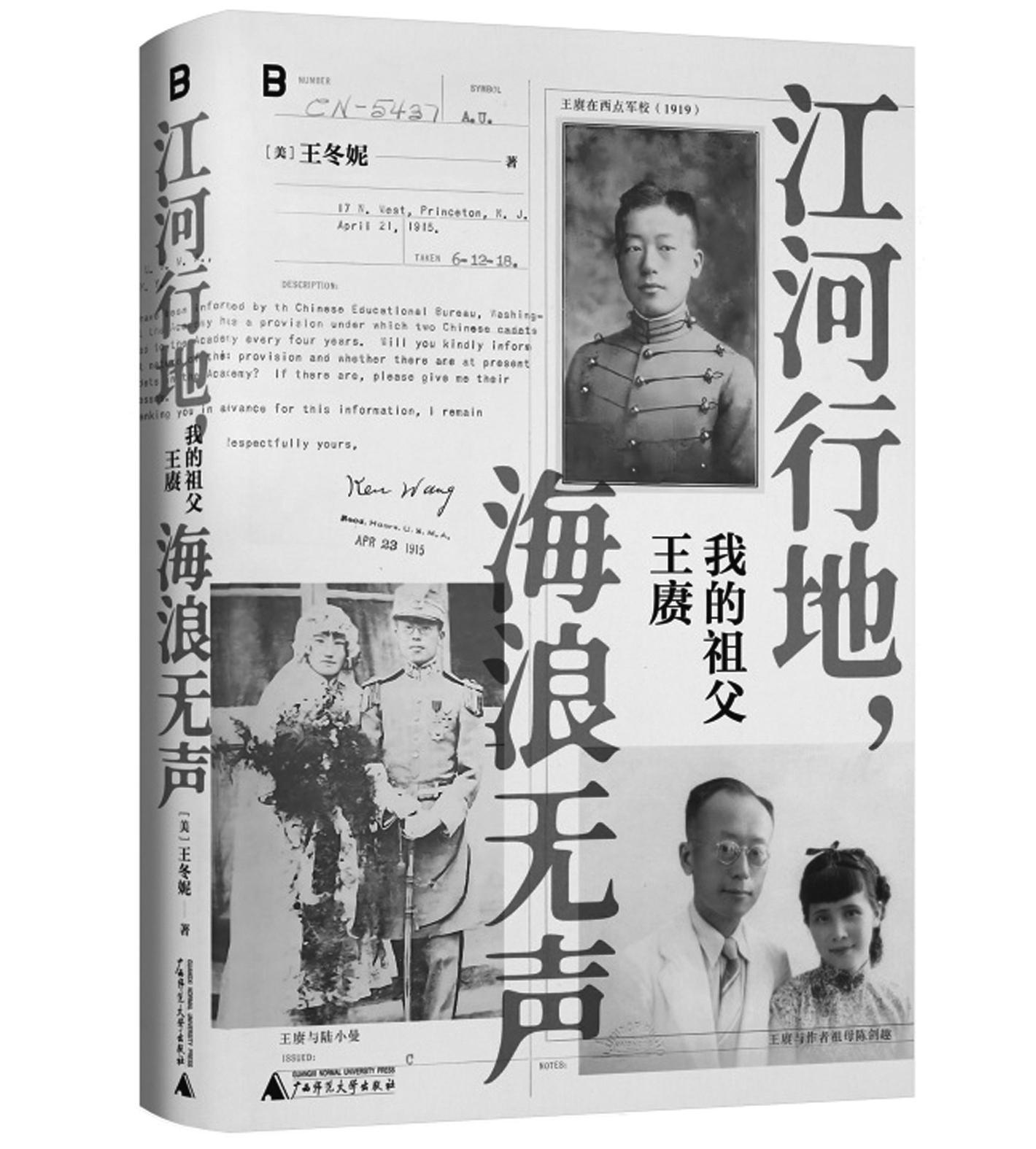

1924年4月,印度诗人泰戈尔从济南到达北京东站。在接待的人群中,除了梁启超、徐志摩、林徽因、林长民等人,也有王赓。因为接待泰戈尔,同为梁启超弟子又是蒋百里宗亲的徐志摩,与王赓相识了。原本钟情于林徽因的徐志摩,因为爱而不得,跑到各种朋友家躲避寂寞,也包括王赓的家中。徐志摩和陆小曼由此有了交集,王赓的人生从此被改写。原本跟王赓是朋友的徐志摩,赢得了陆小曼的爱情。在周围人劝说下,经过一番痛苦挣扎的王赓选择放手,与陆小曼离婚。徐志摩和陆小曼1926年结婚时,王赓送上厚礼和一幅亲笔字“苦尽甘来方知味”。与陆小曼分开十多年后,王赓有了新的婚姻家庭,1939年他经人介绍与一位普通女子结婚成家,育有一双儿女:王兴安、王盛宏。《江河行地,海浪无声:我的祖父王赓》的作者王冬妮即王兴安之女。

除了婚变带来的重创之外,王赓在事业上也有过一场无妄之灾,身染重疾,仕途亦急转直下。

那是在1932年淞沪会战打响之后,王赓在上海突然被日本逮捕关押,随后获救。官方调查判定王赓因为“擅离戒严地点”,被军事法庭判处有期徒刑两年六个月。比牢狱更让王赓煎熬的是,社会上开始传闻,王赓带着十九路军部署地图和作战计划去了租界,文件落入日本人之手,有卖国嫌疑,在当时被称为“王赓事件”。

围绕“王赓事件”,王冬妮找到祖父当年部下莫雄的回忆、陆小曼亲笔写下的澄清信,还找到日本外务省内部档案的记录、王赓向蒋介石作出说明的信函,从多个层面有力地还原历史真相,洗刷了祖父的污名。

“作为亲人,我们当然相信他是无辜的,他不会做出传闻中的事情。但是进行历史研究和书写,需要客观的实在的证据。”王冬妮在书中特别详细提到,王赓被抓之时,身上并没有军事文件被日本人带走,最有力最直接的证人是莫雄。当时莫雄的职务是税警总团的总参议。莫雄称王赓出事的那天,王赓将一大堆绝密档案悉数交给他保管使用,并告诉他自己要去美国驻上海领事馆探访西点军校的美国同学。这一点也与陆小曼写的澄清信中的相关核心信息是一致的。而十九军统帅蒋光鼐也写信给蒋介石为王赓人品作保,称他品学兼优,不可能做出这样的事。

中国社会科学院近代史学者马勇认为,还原历史事件要以当时的正式公文和法庭审判为准,不能以报纸八卦来评断。书中引用的官方文件讲得很清楚,最后定的罪名是“擅离职守”,没有情报问题,也没有文件丢失问题。

这次经历让王赓的健康受到巨大损害,内心也深受折磨,但他并没有就此沉沦丧志,而是继续默默积蓄自己,希望有机会再为国效力。抗战全面爆发后,王赓再次得到信任,受命出山。1942年,肩负着外交使命的王赓再次踏上了前往西半球的旅程。虽然此时他患有严重的肾病和心脏病,健康状况极度不宜车马劳顿,但他毫不犹豫地登上从印度洋赴北美的飞机。因为他确信这次出行将会促进国际合作,从而联手击退日本侵略者。然而,他最终病逝在这趟旅程途中,年仅47岁。客死异乡的王赓,葬在埃及首都开罗。

“那个听着吴侬软语长大的江南少年肯定不会想到,有朝一日常伴他左右的竟然会是北非的黄沙和烈日——童年里那个烟雨迷蒙、草长莺飞、粉墙黛瓦的江南终究是再也回不去了。”王冬妮在书中写道,字里行间带着对祖父的爱和缅怀。

是深情追念,也是一部专业严谨的考据之作

作为历史记录的一种形式,家族史书写和研究,近年来越来越受到学界和公众的重视。马勇给《江河行地,海水无声:我的祖父王赓》很高的评价,他特别强调,王冬妮写这本书并非仅凭亲情去为爷爷翻案或抒情,而是以专业的历史学训练,搜集大量资料和家族记忆完成,是一次严肃的近代史题材的非虚构写作。

马勇说,王赓一直是现代中国文化圈中一个背景般的存在。他的背景只有一个,就是陆小曼的前夫。陆小曼的名气太大了,陆小曼又串联了近代中国学术史、文化史当中的一大批精英。这本书给他带来了“颠覆性认知”。他由此意识到,王赓是一个很值得去重新研究的历史人物,通过对王赓的研究,会补齐曾经模糊的节点,让一些人物之间的关联更加明了,对促进中国近代史更深一步的研究非常有意义。胡适、赵元任、梅贻琦、顾维钧、蒋百里、梁启超、林徽因、梁思成、刘海粟……这些学界、政界、文艺界的重要人物与王赓有哪些千丝万缕的关系?为什么梁启超会在“徐陆”婚礼上仗义执言?书中对这些海量的人物关系均做了细致的爬梳整理。

关于徐志摩与陆小曼的爱情叙事,曾经一度普遍倾向于表扬他们冲破枷锁,为他们追寻爱情自由喝彩。还有一些人倾向于把王赓当成自由婚姻的对立面,甚至封建强权的化身。但书中呈现的被遮蔽的信息显示,这样的叙事对王赓并不公平。而这一点,梁启超在徐志摩陆小曼婚礼上的那段语惊四座的证婚词就曾为王赓打抱不平,希望他们“不要以自私自利作为行事的准则,不要再把婚姻当作是儿戏……”

在马勇看来,这段证婚词有对二人的约束,还有一层更重要的意思,那就是梁启超是以大佬身份给王赓安慰,“王赓没有错,错的第一是徐志摩,第二是陆小曼。当然长者接受了这个结局,但是只能是这一次为止。”多年之后,作为王赓后人的王冬妮第一次读到这段证婚词也是心里一暖,“在只见新人笑的大喜之日,只有梁启超还念着旧人。”

把祖父从“背景板”后面拉出来

自小生活于上海,11岁去美国,获得斯坦福大学历史学博士学位的王冬妮坦言,这一次写作也是自己的“寻根之旅”。祖父留下的资料非常少,没有日记,也没有在报刊上发表过多的文章,她是利用祖父圈子里的人物的记载来填补祖父生平的空白。她希望把往事“扭过来写”,把祖父从“背景板”后面拉出来,呈现他的优秀、努力、善良,以及沉默背后的委屈。

比如她着重写了祖父与陆小曼婚礼的隆重。“从祖父的眼光来看,这段婚姻对他来说非常重要,对两家也非常重要,他肯定做梦也没有想到日后会发生那样的事情。”当时已经有很多人反对大操大办,比如书中写到王赓好友赵元任和杨步伟的婚礼,他们谁也没有请,找两个朋友见证就在婚书上签字结婚了,贺礼一概不收,把钱捐到中国科学社。而据王冬妮考证,王赓、陆小曼婚后也有过一段和睦的生活,凭证是陆小曼见丈夫长姐王畹兰还未婚配,便将陆家世交、美国归来的工程师金奎和大姑子撮合在一起。王赓长姐的儿子金怡濂是“神威”超级计算机系统的总设计师、国家最高科技奖获得者。

“我在书里有一段写陆小曼日记回忆我祖父的话,她不停地写,几月几号,这个人突然回来了,再过几天,他又回来了。作为后代看到这些,我会有点气愤,因为我祖父那时候跟她是有夫妻关系的,我祖父当时工作特别忙,作为一个军人要到处出差。但这就是故事有意思的地方。你看的这出戏,在别人那里可能是另一出戏。我希望这本书一部分的价值是让大家转换一下视角,也能够从我祖父的眼光来体验一下当时的这段感情纠葛。”

王冬妮表示,虽然说在情感这一层,肯定是站在祖父这边,但不得不说,这本书里没有什么特别恶的人。她是学历史的,知道对每一个人、每个事件的评价,都有很多面向。她写这本书是想告诉更多的人,祖父不是什么“封建残余”,他跟徐志摩一样信仰自由、美和爱。只不过后者更看重自我感受,为此可以对抗全世界。而王赓则更注重责任和约束,欣赏细水长流的温情。

如今王冬妮生活在柏林,为了还原祖父的一生,她曾去无锡寻根。在无锡市中心,还能找到王家小娄巷嘉乐堂的旧址,祖宅旧房1995年后被拆,原址改建为公安司法办公大楼,唯一留下的痕迹是街上一栋装修精美的现代洋房,被称为小曼园,是一家接待年轻人的高级西餐馆,据说是当年陆小曼随王赓返乡时的居所。