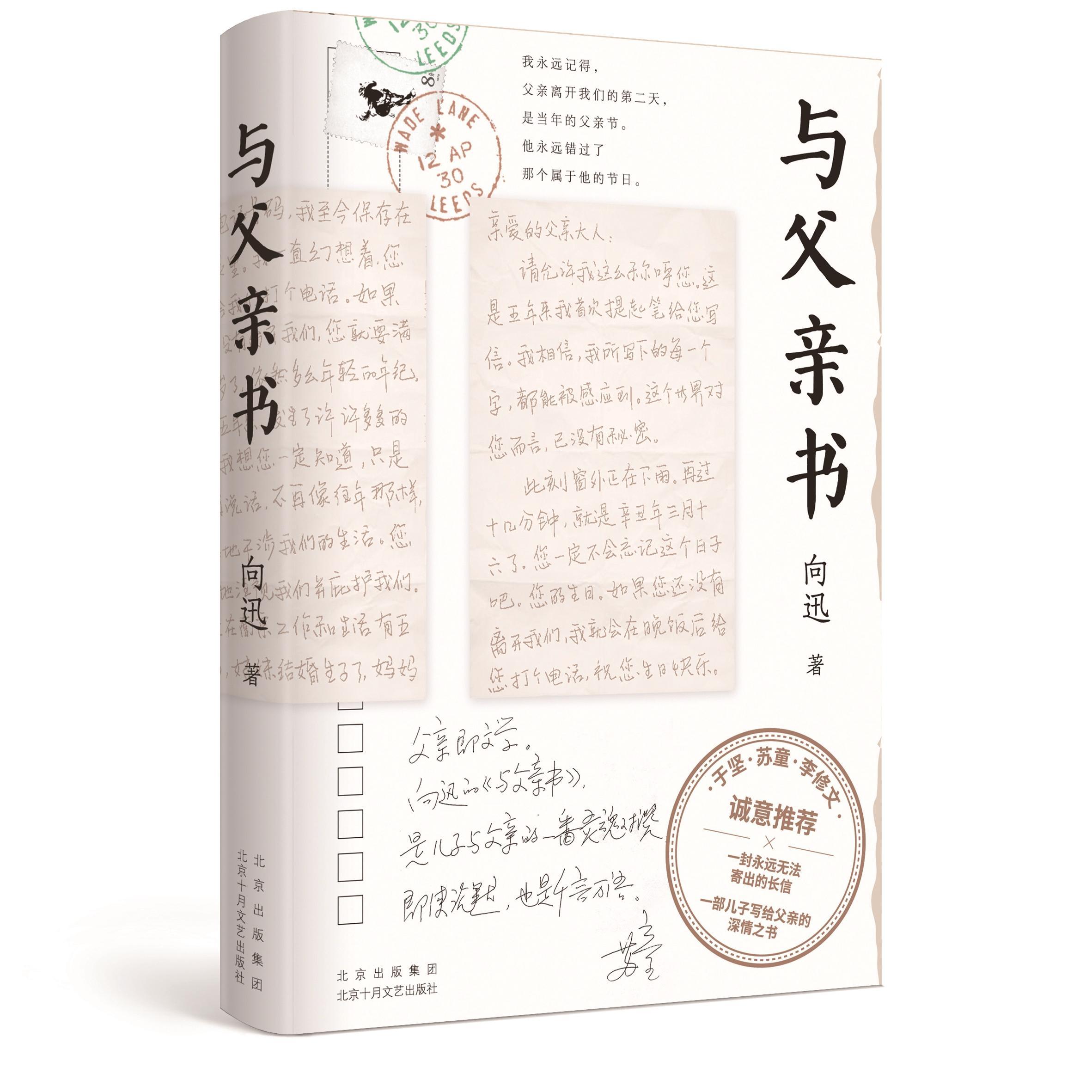

近日,第十三届全国少数民族文学创作骏马奖公布评审结果,作家向迅的《与父亲书》获散文奖,他的获奖,实现了江苏在该奖项上零的突破。

在诗人于坚看来,向迅一直在追求一种有难度的散文。“他试图打破小说与散文的界限,写出某种超越二者的东西或更模糊更不确定的东西,细节被拉长了。这正是我主张的‘回到文章’的写作。但是,这种文章的时间是现代性的,它不是山水画那种点到为止的闲适轻快,而是油画式的不厌其烦而缓慢而厚实。”

《与父亲书》通过六篇风格迥异的散文,扎入记忆的万丈深渊,打捞与父亲有关的万千细节,着力探讨中国式父子关系、夫妻关系以及兄弟朋友之情,最终呈现出一位中国农民父亲的坎坷命运与精神秘史。这位父亲远离神龛与脸谱化光环,以一个随时都可能被淹没、被遗忘的草莽和失败者的身份,回到我们中间。向迅创造出一个与众不同的父亲形象,同时又赋予这个形象普遍意义:每一个人都能在他身上窥见自己父亲或父辈的身影。这既是一本献给父亲的书,也是一本献给所有无名父辈的书。

现代快报/现代+记者 姜斯佳/文

牛华新 何刘 穆子健/摄

“父亲不应该消失在我们的历史中”

“我永远记得,父亲离开我们的第二天,是当年的父亲节。他永远错过了那个属于他的节日。”

父亲因病去世后,向迅和家人们很少谈到他。所有人回归到不得不面对的日常生活中,随着时间流逝,父亲留在世界上的痕迹越来越少,向迅开始产生某种危机感。

“我曾在父亲的协助下调查河内堂向氏的来龙去脉,却在采访中意外发现,数典忘祖的现象普遍存在。祖先们绾草为记、筚路蓝缕的故事,多变为语焉不详的传说;他们曾经响当当的名字,亦在后辈子孙口中失传。我不能忍受父亲与那些散落乡间的祖辈一样,就这样从我们的生活中,从我们的记忆里,从这个世界上悄无声息地消失——‘好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净’。”尽自己所能写出父亲一生的故事,不让历史发生断裂,成为推动向迅创作《与父亲书》的力量。

在这封永远无法寄出的长信里,向迅试图与父亲长谈,像亲密无间的父子那样,像有过命之交而又惺惺相惜的兄弟那样,“这都是因为在他活着的时候,我们错过了一次次向彼此吐露肺腑之言的机会”。

这似乎是一种典型的中国式父子关系,双方心里无数次想要亲近,最终却无言以对。向迅认为,究其原因,还是来自中国几千年传统文化的影响。“在古代是父父子子、君君臣臣,父亲代表着父权,代表着力量,几千年来,这成为一种惯性往下运行。父子关系是不平等的,父亲可以对儿子发号施令,但是你很难反抗。此外,父亲还通过他的教育方式、他的言行影响着你。当父亲在场的时候,我们很多做子女的都保持着沉默的状态,很难发表自己的看法。”

“写这本书的初衷之一,就是想与他谈一谈我们父子之间为什么会无话可说,谈一谈他在我心目中的形象,谈一谈他和母亲的关系,谈一谈我们共同经历的那些足以让人铭记终生的事件,谈一谈那些我们共同认识的无名之辈。”向迅相信,写作是一条可以通往对方内心世界的小径。

《与父亲书》也是“与己书”

收录于《与父亲书》中的六篇散文,最早的一篇《九月永存》完成于2017年,最晚的一篇《时间城堡》完成于2021年3月,几乎每一篇,都用尽了向迅十二分力气。“最熟悉的人最难写”,这条不成文的写作定律,在他的写作过程中得到了深刻体现。“要把父亲的形象从日常事务中浮现出来,首先要把他还原到日常事务中去。而要还原丰沛的日常生活细节,则要带着放大镜沉入到往事中。这是一个痛苦的过程,如同在梦醒之后,努力地还原梦中人说过的每一句话,做过的每一件事,还包括还原梦中人的微表情与肢体动作。更确切的说法,是把早已消失得无影无踪的梦重新召唤回来,像文物修复师一样对细节进行修复。”

在书写父亲时,向迅也不断折回自身,“与父亲书”在一定意义上也成了一份“与己书”。《独角兽》一篇讲到“我”在医院陪护父亲时的心路历程,对父亲、对自我展开了一系列近乎残酷的诘问:“父亲是否曾怀疑,是不是我们兄妹不想凑那样一笔费用,才宣称他不适宜做手术?”“如果父亲的病程允许手术,我们是不是真的会拿出、拿得出那么一笔颇为巨额的钱来延长父亲的生命?”“在自己的生命和孩子未来的生活之间,父亲是否同样经历过挣扎?”

这其中有身为人子真实而纠结的情绪,向迅没有遮掩那些并不美好的部分:“面对父亲生病的事实,我肯定想做最大的努力给父亲进行治疗。但是我肯定也会想到,这些高额的费用会给我们的生活带来哪些影响。写这本书时我会反思,为什么没有做到更好?父母对子女特别无私,他们可以放弃所有,但是子女在面对父母时可能会有所保留,这就是人性复杂性的体现。”

而父母亲之间的关系,也是纠缠而反复的。《巴别塔》一篇呈现了母亲眼里的父亲,时而暴怒、时而孱弱。父亲重病前,母亲口中抱怨的父亲可谓劣迹斑斑;但父亲过世之后,母亲突然将之前的评价抛诸脑后,只是记挂着他的善良和聪明,“他们曾经肯定也梦想过,要在这人世间造一座直插云霄的通天塔,只不过那梦想,在现实面前不堪一击罢了”。对此,向迅解释:“在家庭关系中,母亲也是一个被父亲支配的角色,所以母亲很多时候出于反抗,对父亲充满了抱怨。但是父亲去世之后,母亲可能也在反思自己的行为。”

如果说前五篇文章是父亲的特写,最后的《无名之辈》则将镜头拉回广角,回到芸芸众生中去,写H先生、云哥、凯三个“被侮辱与被损害的小人物”。“我”眼中丰富、难以穷尽的父亲,在别人的眼中,是否也是无名之辈?由父亲而及无名之辈,呈现的是向迅的写作观。

“书写父亲的义务还未完成”

纵观“文学父亲”的庞大谱系,很多父亲的经典形象都留在读者心中,但或许是囿于道德伦理隐形的影响和制约,不少作家只会写父亲的伟岸、沉重的父爱,把另外一部分父亲藏了起来,或者根据自己的需要,对其进行了美化和修饰。而向迅想写出一个不一样的父亲,一个没有滤镜和光环的父亲。他有关爱,他也有缺陷;他有勇敢的一面,也有胆怯的一面;他有无私的一面,也有自私的一面。

“当我完成这本书的创作,梳理书稿时,我看到了不同年龄、不同时代乃至不同性格的父亲。”《鼠患之年》中的那个父亲,面对大蛇沉着勇敢,面对困顿的生活却满含悲愤;《九月永存》与《独角兽》中的父亲,被疾病日夜折磨,身体里塞满恐惧和无穷无尽的孤独;《巴别塔》中的那个父亲,性格暴躁,而且拥有一段可能存在的情感野史;《时间城堡》中的那个父亲,不被父母所爱,像一个孤儿……

不只散文集《与父亲书》,在向迅的新作《七月晚餐:南方幻想故事集》里,六篇小说中有五篇小说的主人公都拥有同一个身份——失踪的父亲,或作为失败者的父亲。事实上,从向迅写作之初,书写父亲就成为他笔下绕不过去的主题,对父亲的挖掘和追寻似乎已成为某种执念。

在向迅眼中,父亲是一个有故事的人,一个不应该被遗忘的人。“他从出生到辞世,长达大半个世纪的人生,恰好见证了这个国家五十年代以来的全部历史。众所周知,出生于那个年代的人,没有谁的经历是平淡无奇的。尽管他们多为草莽,在历史面前面目模糊,但推动时代车轮滚滚向前的,少不了他们的一双手。父亲是他们中的一个。他的个人史,既是国家历史的组成部分,也是国家历史的缩影。”

下一步,向迅想从更广阔的历史、社会学层面写更立体的父亲,写自己还不熟悉的父亲,或者不局限于父亲,写整个父辈一代人的故事,“书写父亲的义务还没有完成,还有很多故事可以写”。

■对话

读品:《与父亲书》中有很多意象都耐人寻味,比如《鼠患之年》里写到活的老鼠卡在大蛇的食道,《独角兽》中又多次以爬动的幼鼠比喻父亲的喉结;蛇频繁出现在“我”的回忆与噩梦中;父亲两次长出“隐形的翅膀”,不久后翅膀又消失了。关于这些意象,您能稍作具体阐释吗?

向迅:我觉得这是一个特别好的问题。在乡村,我们很多时候会觉得父辈是没有理想和抱负的,他们可能就是把孩子拉扯大,建个房子。但父亲长出了“隐形的翅膀”,其实代表着父亲也有个人的理想和抱负,他想出去闯荡,做一番事业。他能长出翅膀,其实意味着他有能力去实现这个理想和抱负。后来他的翅膀消失,代表父亲已经年老了,加上身体不好,也不可能再出去了,他又失去了这种能力。

在我们的传统文化语境中,蛇在梦中出现其实代表一种恐惧。当时我父亲住院,我确实做了很多关于蛇的噩梦,很多时候大汗淋漓地醒来。它代表我内心的一种状态:当我面临父亲即将离开我们的事实,我的内心确实是充满恐惧的,也还没有做好准备。另外,蛇可能也代表父亲的一种坎坷的精神状态。父亲生病了,在医院治疗的效果也不是特别理想,他自己也会做梦,不得不面对生命可能即将消失的境况。

读品:《鼠患之年》《时间城堡》两篇包含很多超越现实的描写、儿童视角中变形的世界、诗意的复沓、空白和跳跃。您曾提到“我渴望创作出那种不太像散文的散文,甚至是四不像的文章”,请具体谈谈您的散文创作理念。

向迅:最近三十年来,“新散文运动”对传统散文进行了特别大的革新,我深受影响。传统散文读多了确实会产生审美疲劳,我渴望写出那种能给读者带来强烈冲击力的包罗万象散文,能让读者长时间回味的散文。我还想写得更加自由一些,把文体之间的边界消除掉。像收入书中的《九月永存》《独角兽》这两篇文章可以当做长篇非虚构作品去读,而《鼠患之年》《时间城堡》则运用了小说笔法,把虚构和真实融合在一起,完全可以当小说读,说不定我日后会把这两篇收录到小说集里去。

向迅

1984年生于中国鄂西。毕业于北京师范大学与鲁迅文学院联合培养文学创作方向硕士研究生班。著有短篇小说集《七月晚餐:南方幻想故事集》,散文集《与父亲书》《声音博物馆》等。曾获林语堂散文奖、丰子恺散文奖、孙犁散文奖、江苏省紫金山文学奖及扬子江年度青年诗人奖等奖项。部分作品译为捷克语、蒙古语等。