□顾奕俊

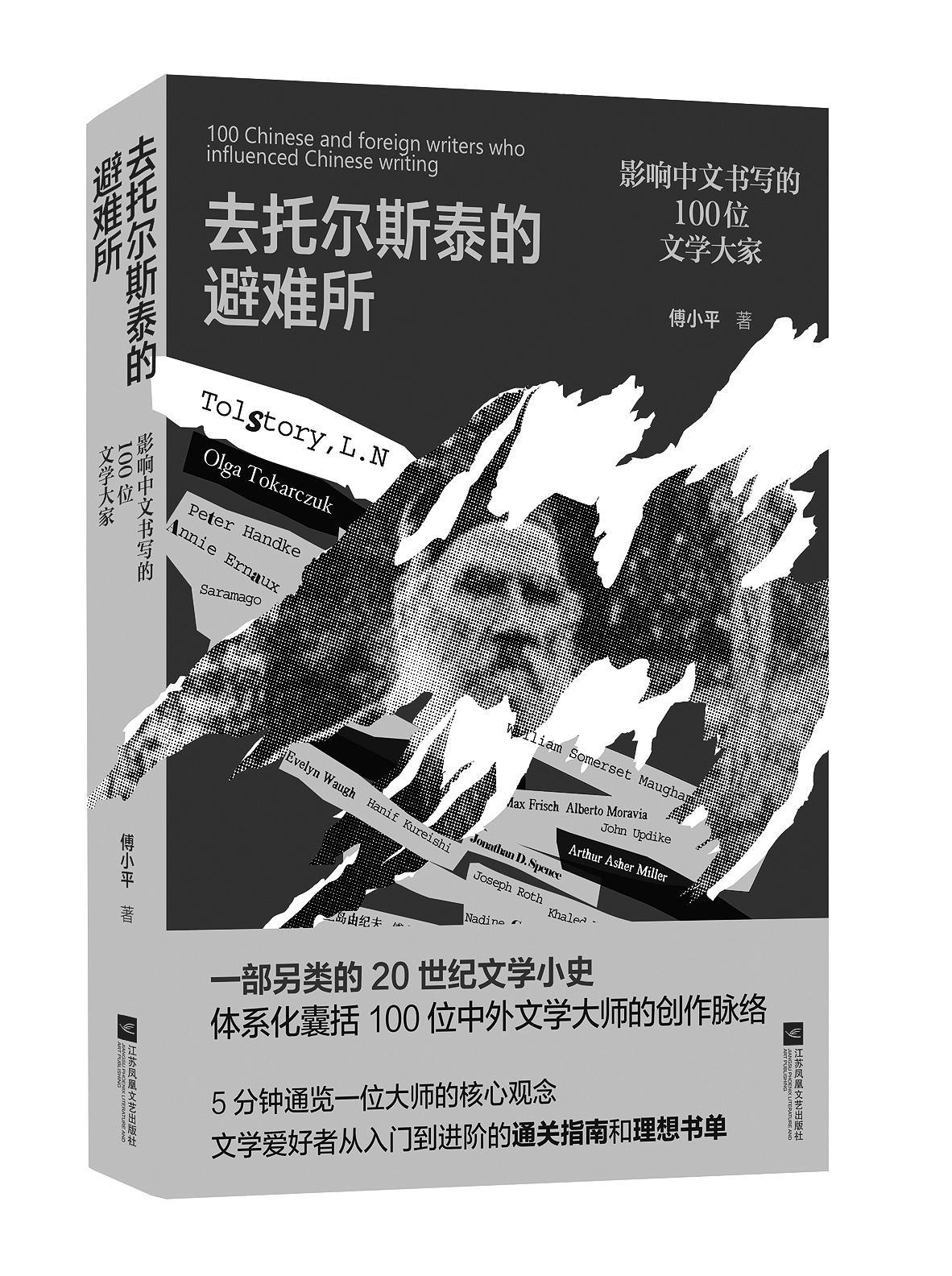

改革开放以来,“到世界去”俨然是当代中国社会与当代中国文学共通的显豁主题。“到世界去”是一种明晰的价值选择,也是一种驳杂的文化想象,而同时只有厘清“世界”与“世界文学”的结构关系,我们才能明确中国文学的位置与意义。也正是在此基础上,傅小平新近出版的随笔集《去托尔斯泰的避难所》提供了富有启示的探索。

傅小平是业界极具盛名的文化媒体人,也是一位视野开阔、功力深厚的文学批评家。尽管傅小平在该书“自序”颇为谦虚地将自己所述文章定位于对作家的“刻绘”,但观照全书目录所涉“海外篇”“渡海篇”“海内篇”三部分,傅小平实则有着建构生长性、开放性的文学整体观的宏愿。

还是在《去托尔斯泰的避难所》的“自序”中,傅小平提及百年以降中国文学与世界文学异常微妙的缠绕关系:“如果说,百余年的中国文学在世界文学的背景下获得新生,那么我们也可以说,中国读者正是在对外国文学的阅读和学习中获得了世界性视野。”循于此,傅小平专设一辑聚焦当代中国的翻译大家。媒体人的职业素养,使傅小平回顾译者生平及相关交往片段时,敏锐而生动地捕捉到其人其“形”,但《去托尔斯泰的避难所》的所思之处不局限于此,因傅小平是要以人物之“形”意在勾勒一个时代的文学气象。在傅小平看来,作家的“小传”是一条隐伏的线索,其背后延展开去的还包括文学生产、文学制度、文学经典化等命题,是特定阶段的“文学遗产”与“文学债务”在我们身处时代究竟能产生怎样的共振。比如借由傅雷的文学翻译所生发的“影响的焦虑”;比如对于许渊冲的翻译“转化”过程的阐发;比如以李文俊翻译福克纳作品为引,探讨翻译文学对国内青年一代作家的影响。“高谈阔论”很明显并非傅小平完成这部《去托尔斯泰的避难所》的特质,他更愿意去昭示那些曾经心有戚戚的“阅读的细部”“现实的细部”与“人的细部”,而傅小平对于“世界性的文学”与“世界性的文学视野”的态度立场也由之浮出水面。

而傅小平关乎“世界性的文学”“世界性的文学视野”的有意识张扬,其最终落位依旧是改革开放时代中国文学的“被看见”,包括如何“被看到”?“被看到”了什么?而傅小平的观察对象除了文学创作者,也涵盖陈平原、戴锦华、王尧、毛尖等学者、评论者。不同界域的被观察者在此完成跨时空的对话抑或是争鸣。傅小平并没有抑制“众声喧哗”的发生,相反,他在全球化背景下的“众声喧哗”当中,试图找寻到指涉中国文学的开阔视角与清晰线索,他在分析戴锦华时便内嵌了相似的自我要求:“事实上,我们正面对一个‘不一样的世界’。但以戴锦华的观察,无论是理论、文化、话语,还是文学、艺术、电影,她都觉得我们没有找到这样的方式去思考、去正视、去回答。我们还没有认出来我们有什么特殊的情感逻辑、价值逻辑,这个逻辑不仅要是中国独有的,还得是具有人类价值的。”在“不一样的世界”去确立“这样的方式”,也是傅小平借助《去托尔斯泰的避难所》的纷繁文学“碎片”所试图达成的终极目标。特别是改革开放以来的中国文学及其经验嬗变,在傅小平看似漫不经心的走笔之间,形成了饶有深意的整体架构与未来投射。

《去托尔斯泰的避难所》涉及国内外不同流派风格、趣味意旨的作家、学者、译者,但其最终抵达的核心命题依旧是相关个体或群体如何用文学表达自我与世界,以及人如何通过文学获得自我与外部世界产生交集的可能性。就这个角度而言,当我们以“世界”与“世界文学”为参照坐标去反照当代中国文学,并非仅仅是指明其间的差异,而是文学是怎样贯穿“域内”与“域外”的壁垒,构成一种想象彼此,且深刻影响彼此的精神力量。“托尔斯泰的避难所”某种程度上是一种虚的指向与虚的营造,但“虚”的纵深处是关系着真切的生活状态、情感经验的互通,是一类“自我”对于另一类“自我”的碰触。而傅小平所做的,是让那些被遗忘的时空与人事重现,借此提醒我们“人”与“世界”的丰盈与宽广。