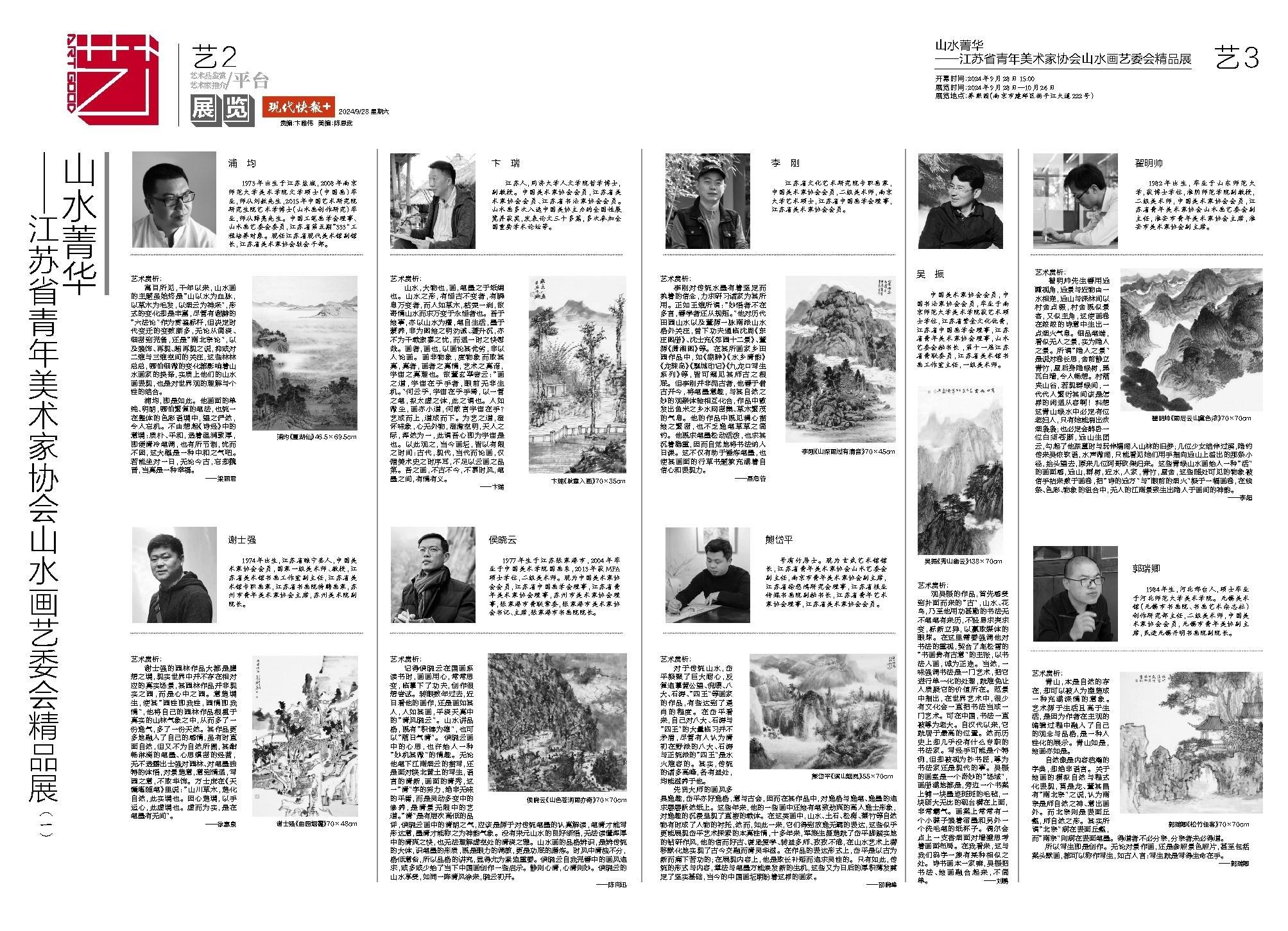

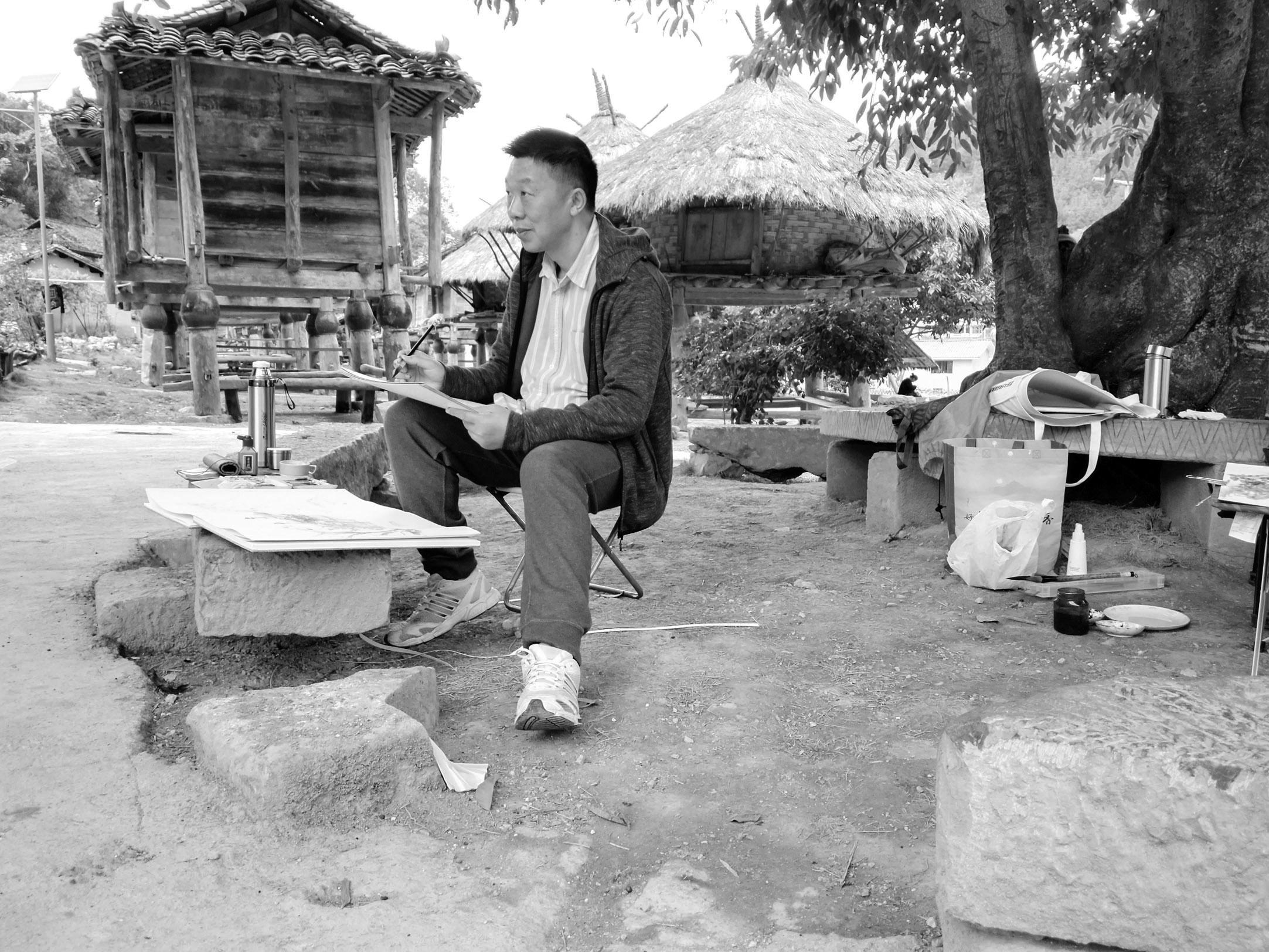

浦 均

1973年出生于江苏盐城,2008年南京师范大学美术学院文学硕士(中国画)毕业,师从刘赦先生,2015年中国艺术研究院研究生院艺术学博士(山水画创作研究)毕业,师从薛亮先生。中国工笔画学会理事、山水画艺委会委员,江苏省第五期“333”工程培养对象。现任江苏省现代美术馆副馆长,江苏省美术家协会驻会干部。

艺术赏析:

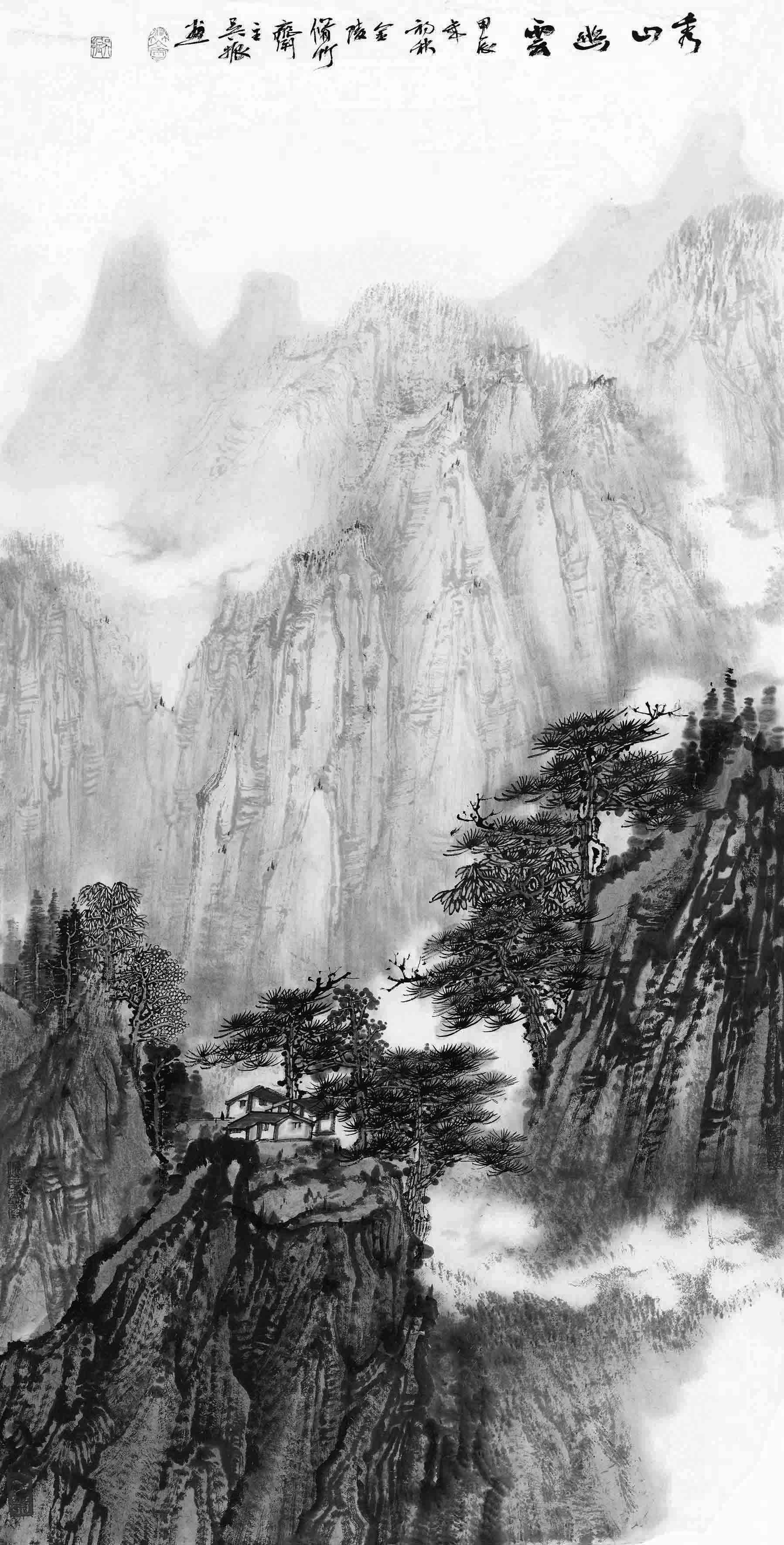

寓目所见,千年以来,山水画的主题虽始终是“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神采”,形式的变化却是丰富,尽管有谢赫的“六法论”作为赏鉴标杆,但决定时代变迁的变数颇多,无论从简淡、细密到完备,还是“南北宗论”,以及装饰、再现、超再现之说,抑或对二维与三维空间的关注,这些林林总总,哪怕细微的变化都影响着山水画家的抉择,实质上他们的山水画表现,也是对世界观的理解与个性的结合。

浦均,即是如此。他画面的单纯、明朗,哪怕繁复的笔法,也统一在整体的色彩语境中,望之俨然,令人忘机。不由想起《诗经》中的意境:质朴、平和,透着温润敦厚,即便清冷笔调,也有所节制,忧而不困,这大概是一种中和之气吧。若能坐对一日,无论今古,忘却魏晋,当真是一种幸福。

——梁丽君

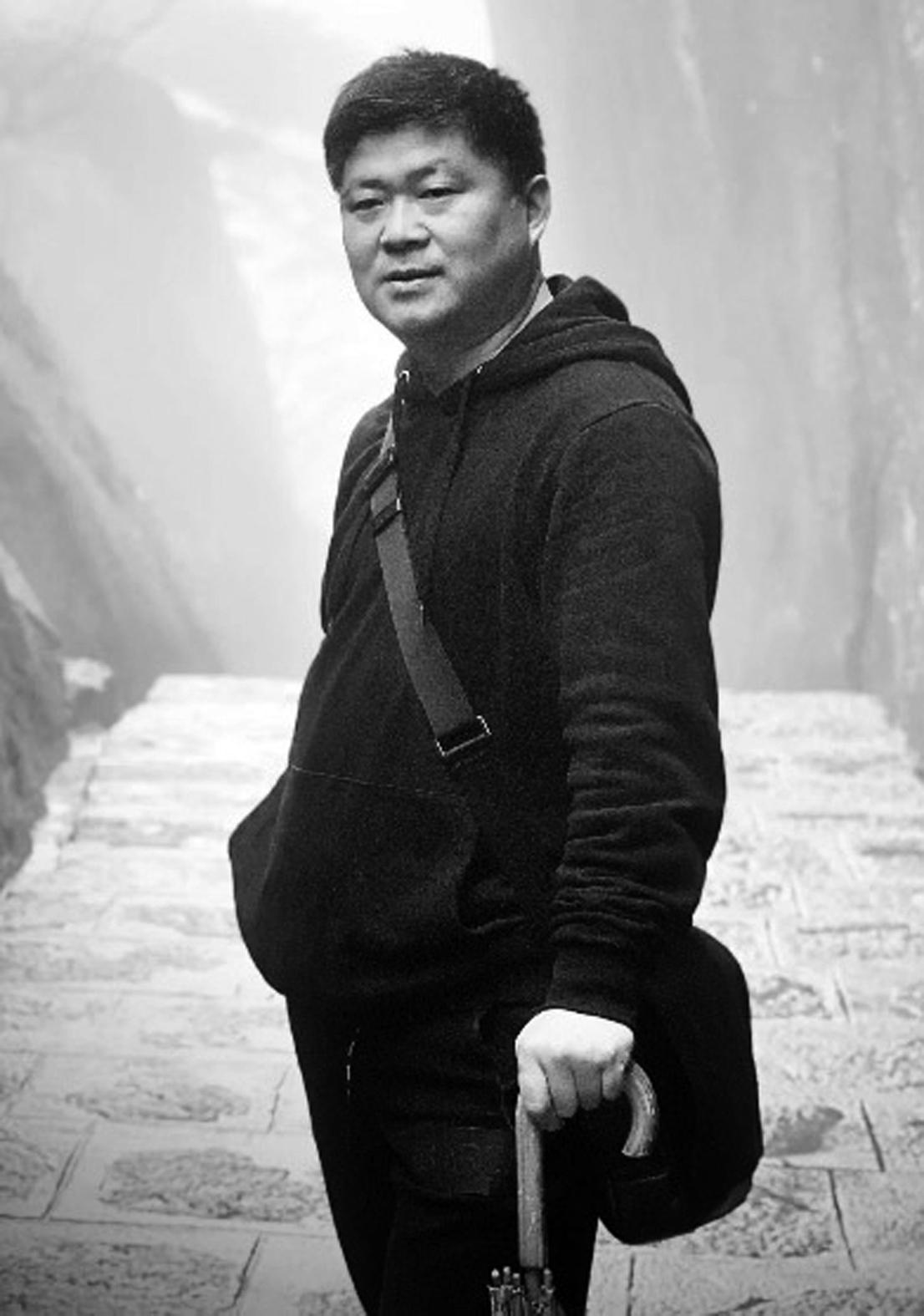

谢士强

1974年出生,江苏省睢宁县人,中国美术家协会会员,国家一级美术师、教授,江苏省美术馆书画工作室副主任,江苏省美术馆专职画家,江苏省书画院特聘画家,苏州市青年美术家协会主席,苏州美术院副院长。

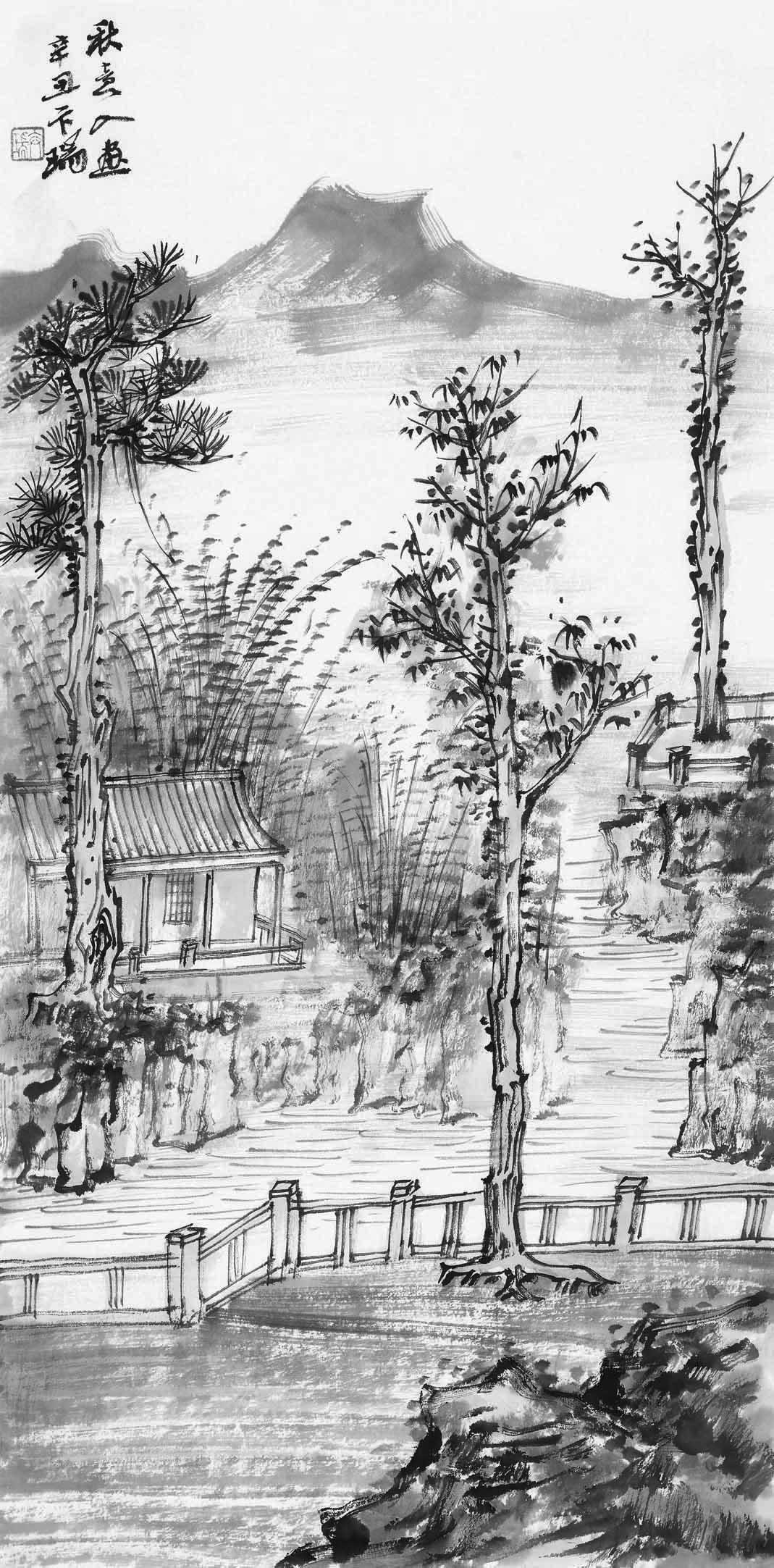

艺术赏析:

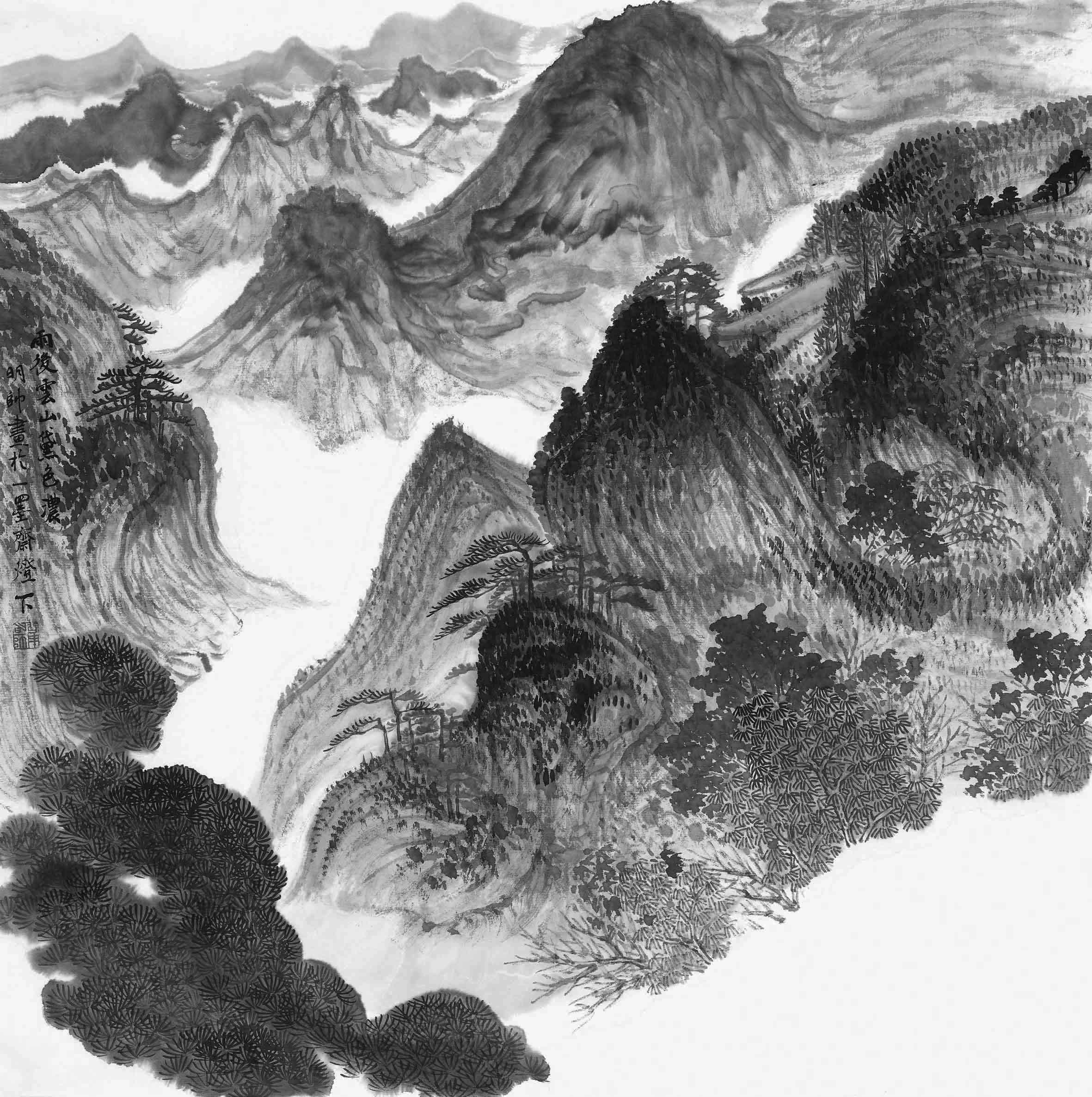

谢士强的园林作品大都是臆想之境,现实世界中并不存在相对应的真实场景,其园林作品并非现实之园,而是心中之园。意造境生,使其“园性即我性,园情即我情”,他将自己的园林作品根植于真实的山林气象之中,从而多了一份逸气,多了一份天然。其作品更多地融入了自己的感情,虽有时直面自然,但又不为自然所囿,其酣畅淋漓的笔墨、心思缜密的经营,无不透露出士强对园林、对笔墨独特的体悟,对景造意,意到情适,写园之意,不取华饰。方士庶在《天慵庵随笔》里说:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实,是在笔墨有无间”。

——徐惠泉

卞 瑞

江苏人,同济大学人文学院哲学博士,副教授。中国美术家协会会员,江苏省美术家协会会员、江苏省书法家协会会员。山水画多次入选中国美协主办的全国性展览并获奖,发表论文三十多篇,多次参加全国重要学术论坛等。

艺术赏析:

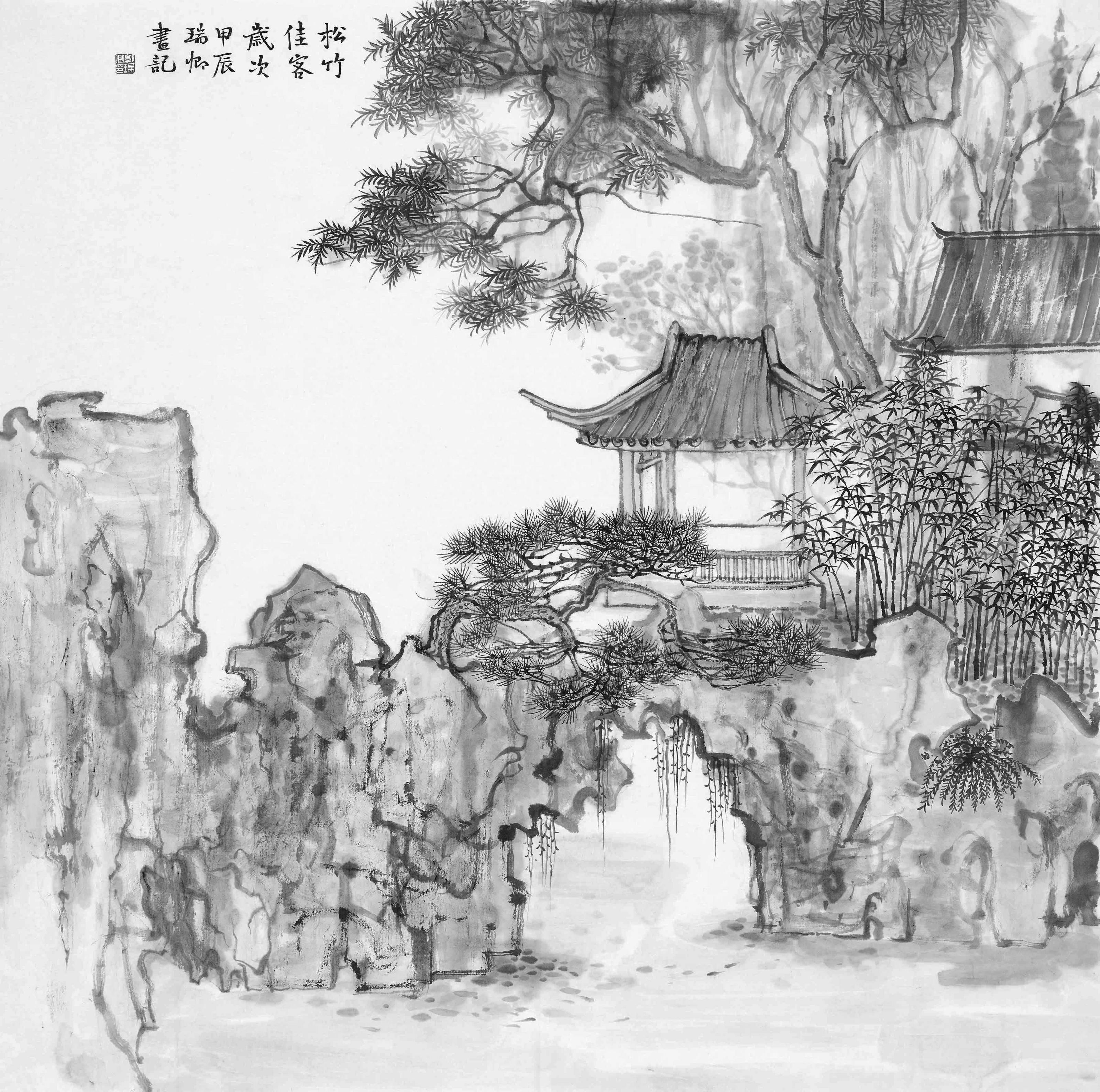

山水,大物也,画,笔墨之于纸绢也。山水之形,有恒古不变者,有瞬息万变者,而人如草木,枯荣一刹,故寄情山水而求万变于永恒者也。吾于绘事,亦以山水为擅,笔自生活,墨于蒙养,非为图绘之明劝诫、著升沉,亦不为千载寂寥之忧,而适一时之快慰哉。画者,画也,以画论其优劣,非以人论画。画非物象,度物象而取其真,真者,画者之真情,艺术之真谛,宇宙之真理也。故董玄宰尝云:“画之道,宇宙在乎手者,眼前无非生机。”何云乎,宇宙在乎手焉,以一管之笔,拟太虚之体,此之谓也。人如微尘,画亦小道,何敢言宇宙在手?艺成而上,道成而下。为艺之道,澄怀味象,心无外物,澄澈空明,天人之际,浑然为一,此谓吾心即为宇宙是也。以此观之,当今画坛,皆以有限之时间:古代,现代,当代而论画,仅循美术史之时序耳,不足以云画之品第。吾之画,不古不今,不慕时风,笔墨之间,有情有义。

——卞瑞

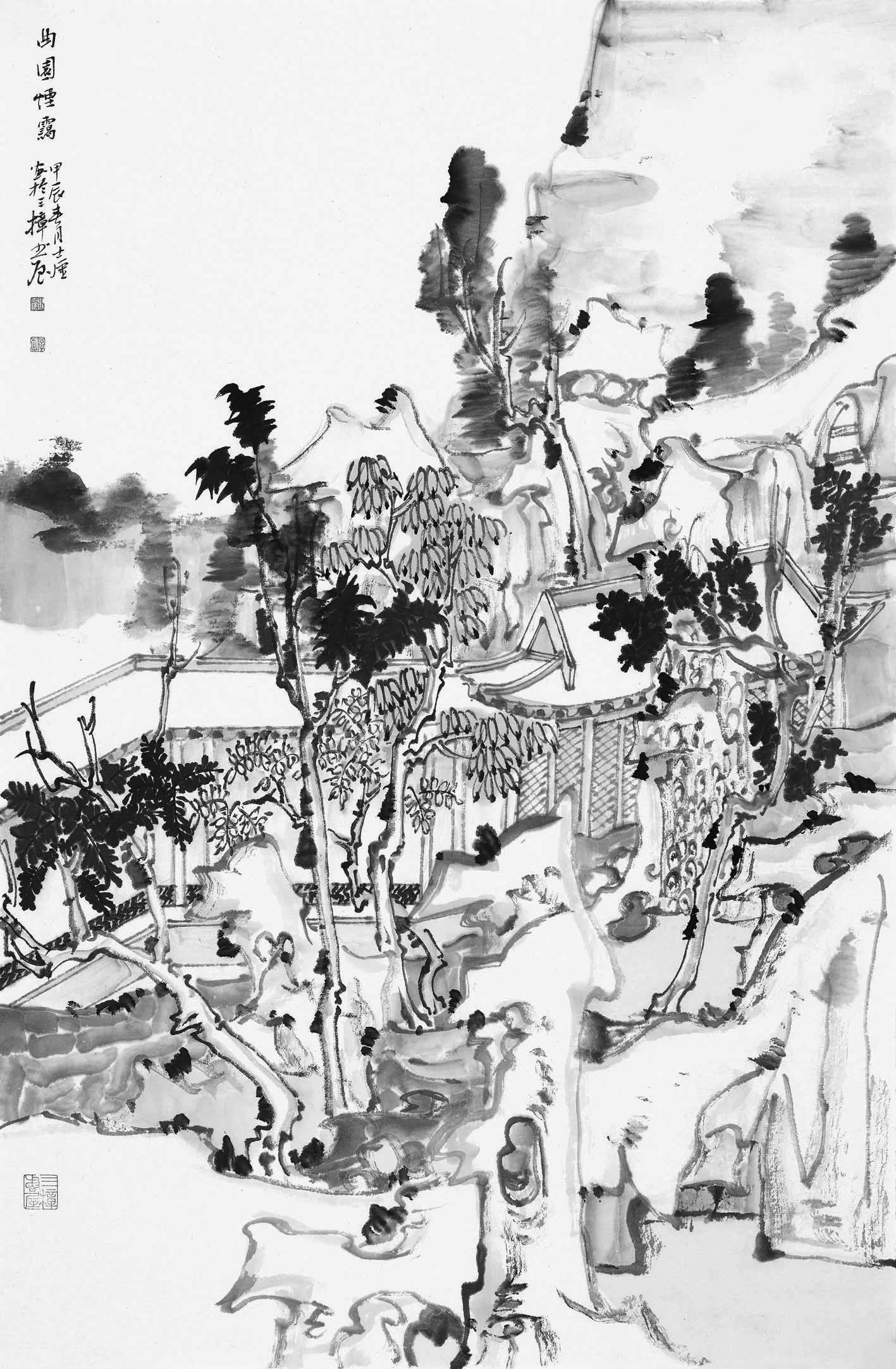

侯晓云

1977年生于江苏张家港市,2004年毕业于中国美术学院国画系,2013年获MFA硕士学位,二级美术师。现为中国美术家协会会员,江苏省中国画学会理事,江苏省青年美术家协会理事,苏州市美术家协会理事,张家港市青联常委,张家港市美术家协会书记、主席,张家港市书画院院长。

艺术赏析:

记得侯晓云在国画系读书时,画画用心,常常思变,临摹下了功夫,创作很想尝试。转眼数年过去,近日看他的画作,还是画如其人,人如其画,平淡天真中的“清风晓云”。山水讲品格,既有“积健为雄”,也可以“落日气清”。 侯晓云画中的心思,也许给人一种“妙机其微”的情趣。无论他笔下江南烟云的描写,还是面对陕北黄土的写生,语言的清新,画面的清秀,这一“清”字的努力,绝非无味的平庸,而是灵动多变中的修养,是清景无限中的艺道。“清”是有层次高低的品评,侯晓云画中的清朗之气,应该是源于对传统笔墨的认真解读,笔清才能写形达意,墨清才能称之为神韵气象。没有宋元山水的良好领悟,无法读懂浑厚中的清爽之快,也无法理解虚空处的清淡之雅。山水画的品格辨识,是辨传统的大体,识笔墨的形质,既是眼力的调教,更是功底的磨炼。时风中清浊不分,格低意俗,所以品格的讲究,显得尤为紧迫重要。侯晓云自我完善中的画风追求,或多或少给了当下中国画创作一些启示。静则心清,心清则妙。侯晓云的山水享受,如同一阵清风徐来,晓云初开。

——陈向迅

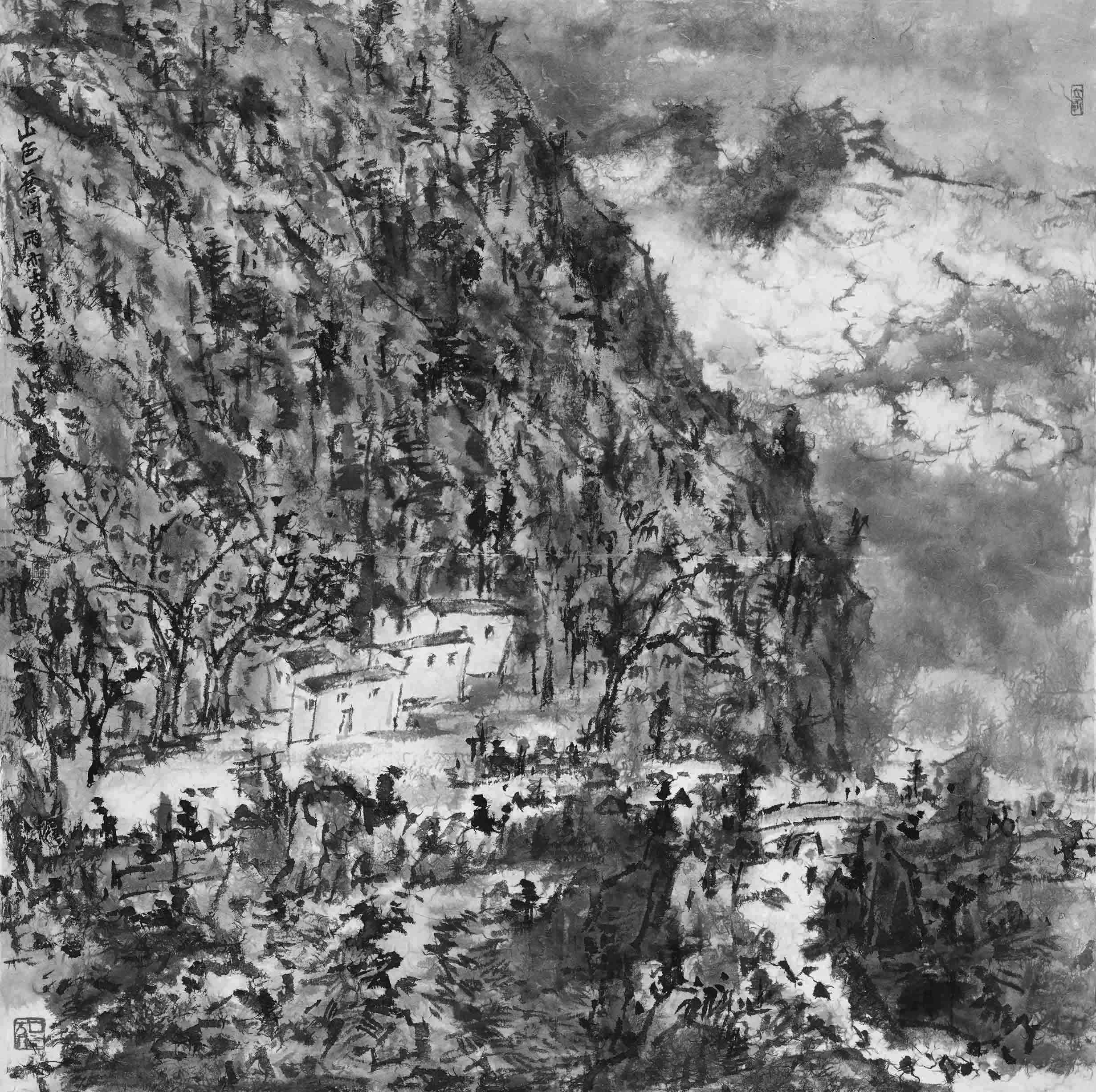

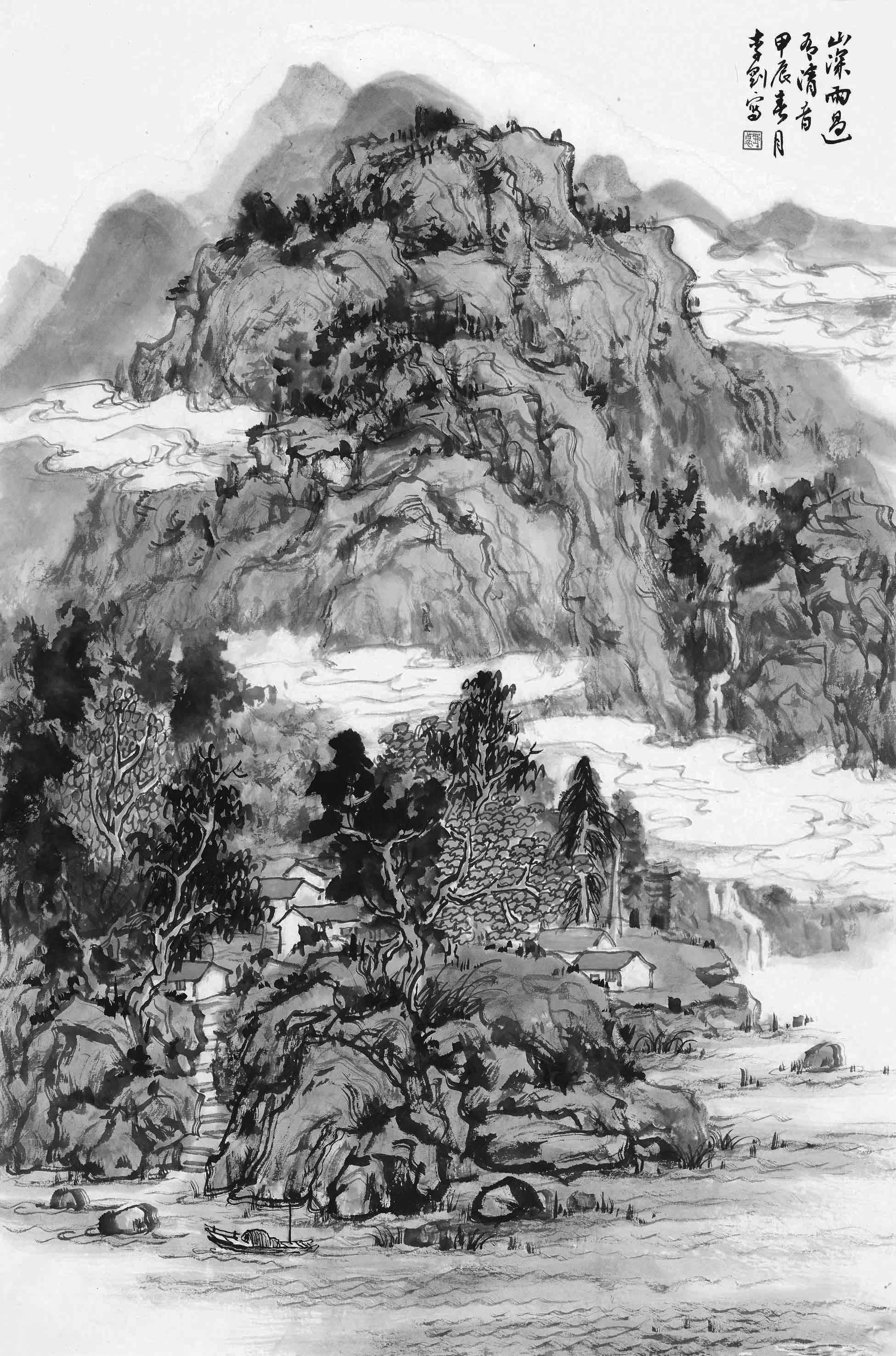

李 刚

江苏省文化艺术研究院专职画家,中国美术家协会会员,二级美术师,南京大学艺术硕士,江苏省中国画学会理事,江苏省美术家协会会员。

艺术赏析:

李刚对传统水墨有着坚定而执着的信念,力求研习诸家为其所用。正如王维所谓:“妙悟者不在多言,善学者还从规矩。”他对历代田园山水以及董源一脉南派山水格外关注,曾下功夫通临沈周《东庄图册》、沈士充《郊园十二景》、董源《潇湘图》等。在其所画家乡田园作品中,如《湖畔》《水乡清韵》《龙珠岛》《瓢城印记》《九龙口写生系列》等,皆可窥见其师古之根底。但李刚并非泥古者,他善于借古开今,将笔墨意趣,与其自然之妙的观察体验相互化合,作品中散发出鱼米之乡水网密集、草木繁茂的气息。他的作品中既见精心描绘之繁密,也不乏逸笔草草之简约。他既求笔墨松动活泼,也求其沉着稳重,因而自觉地将书法纳入日课。这不仅有助于锤炼笔墨,也使其画面的行草书题款充满着自信心和表现力。

——聂危谷

熊岱平

号有竹居士。现为玄武艺术馆馆长,江苏省青年美术家协会山水艺委会副主任,南京市青年美术家协会副主席,江苏省徐悲鸿研究会理事,江苏省报业传媒书画院副秘书长,江苏省青年艺术家协会理事,江苏省美术家协会会员。

艺术赏析:

对于传统山水,岱平凝聚了巨大耐心,反复追摹黄公望、倪瓒、八大、石涛、“四王”等画家的作品,有些达到了逼肖的程度。在岱平看来,自己对八大、石涛与“四王”的大量临习并不矛盾,尽管有人认为清初在野派的八大、石涛与正统派的“四王”是水火难容的。其实,传统的诸多高峰,各有益处,均能滋养于他。

先贤大师的画风多具逸趣,岱平亦好逸格,意与古会,因而在其作品中,对逸格与逸笔、逸墨的追求屡屡跃然纸上。这些年来,他的一些画中还绘有笔致劲爽的高人逸士形象,对逸趣的沉浸呈现了直接的载体。在这类画中,山水、土石、松梅、蕉竹等自然物有时成了人物的衬托,然而,如此一来,它们得到放逸无羁的表达,这些似乎更能展现岱平艺术探索的本真性情,十多年来,军旅生涯造就了岱平脚踏实地的钻研作风,他的信而好古、谦逊爱学、转益多师、孜孜不倦,在山水艺术上潜移默化地实现了古今交融而清灵华滋。在作品的表达形式上,岱平是以古为新而痛下苦功的;在展现内容上,他是取长补短而追求灵性的。只有如此,传统的形式与内容,章法与笔墨方能焕发新的生机,这些又为日后的厚积薄发奠定了坚实基础,当今的中国画坛期盼着这样的画家。

——邵晓峰

吴 振

中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,毕业于南京师范大学美术学院获艺术硕士学位,江苏省紫金文化优青,江苏省中国画学会理事,江苏省青年美术家协会理事,山水艺委会秘书长 ,第十一届江苏省青联委员,江苏省美术馆书画工作室主任,一级美术师。

艺术赏析:

观吴振的作品,首先感受到扑面而来的“古”,山水、花鸟,乃至他用功甚勤的书法无不笔笔有来历,不轻易求突求变,标新立异,以赢取媒体的眼球。在这里需要强调他对书法的重视,契合了赵松雪的“书画贵有古意”的主张,以书法入画,诚为正途。当然,一味强调书法是一门艺术,把它进行单一化的处理,就难免让人质疑它的价值所在。范景中指出,在世界艺术中,很少有文化会一直把书法当成一门艺术。可在中国,书法一直被尊为老大。自汉代以来,它就居于最高的位置。然而历史上却几乎没有什么专职的书法家。写经手可能是个特例,但却被视为抄书匠,尊为书法家还是现代的事。吴振的画室是一个奇妙的“场域”,画册满地都是,旁边一个书案上铺一块墨迹斑斑的毛毡,一块硕大无比的砚台横在上面,非常霸气。画案上常常有一个小碟子装着宿墨和另外一个洗毛笔的纸杯子。偶尔会点上一支香烟面对墙壁思考着画面布局。在我看来,这与我们码字一族有某种相似之处。诗书画本一家嘛,吴振把书法、绘画融合起来,不简单。——刘鹏

翟明帅

1982年出生,毕业于山东师范大学,获博士学位,淮阴师范学院副教授,二级美术师,中国美术家协会会员,江苏省青年美术家协会山水画艺委会副主任,淮安市青年美术家协会主席,淮安市美术家协会副主席。

艺术赏析:

翟明帅先生善用远瞰视角,远景与近物由一水相连,远山与深林间以村舍点缀,村舍既似景客,又似主角,这使画卷在浓浓的诗意中生出一点烟火气息。细品笔端,看似无人之景,实为隐人之景。所谓“隐人之景”是说对卷长思,舍前静立青竹,屋后身隐绿树,黑瓦白墙,令人畅想。村落夹山谷,若现群绿间,一代代人繁衍其间该是怎样的闲适从容啊!料想这青山绿水中必定有位老妇人,只有她能烧出炊烟袅袅;也必定会醉卧一位白须苍颜,远山生团云,勾起了他孩童时与玩伴嬉闹入山林的旧梦;几位少女结伴过溪,隐约传来吴侬软语,水声微闹,只能看见她们用手指向远山上溢出的那条小径,抬头望去,原来几位阿哥砍柴归来。这些青绿山水画给人一种“活”的画面感,远山,群树,近水,人家,青竹,屋舍,这些随处可见的物象被信手拈来敷于画卷,把“诗的远方”与“眼前的烟火”凝于一幅画卷,在线条、色彩、物象的组合中,无人的江南景致生出隐人于画间的神韵。

——李超

郭瑞卿

1984年生,河北邢台人,硕士毕业于河北师范大学美术学院。无锡美术馆(无锡市书画院、书画艺术杂志社)创作研究部主任,二级美术师,中国美术家协会会员,无锡市青年美协副主席,民进无锡开明书画院副院长。

艺术赏析:

青山,本是自然的存在,却可以被人为塑造成一种充满深情的意象。艺术源于生活且高于生活,是因为作者在主观的编辑过程中融入了自己的观念与品格,是一种人性化的展示。青山如是,绘画亦如是。

自然像是内容浩瀚的字典,却绝非语言。关于绘画的模拟自然与程式化表现,莫是龙、董其昌有“南北宗”之说,认为南宗是师自然之神、意出画外。而北宗则是表面丘壑,师自然之形。其实所谓“北宗”病在表面丘壑,而“南宗”则病在表面笔墨。得道者不必分宗,分宗者未必得道。

所以写生即是创作。无论对景作画,还是参照景色照片,甚至包括案头默画,都可以称作写生,如古人言:写生就是写得生命在手。

——郭瑞卿